শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় : স্রোতের বিপরীতে তিনি, একা : গার্গী রায়চৌধুরী

প্রচ্ছদ রচনা : সৃজন-আলোয় কীর্তিমান পাঁচ সাহিত্যিক

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের এই মহারথীকে নিয়ে লেখা শুরু করতে গিয়ে এই শিরোনামটাই মাথায় এল। আপামর বাঙালি, এমনকি শহুরে ইংরেজিঘেঁষা বাঙালিও তাঁর লেখার জাদুতে বুঁদ। বড়দের মন জয়ের পাশাপাশি তাঁর লেখা ভালোবাসা পেয়েছে ছোটদেরও। প্রথম খুব কাছ থেকে দেখা তাঁরই বৈঠকখানায়। কোনও এক সাহিত্যবাসরে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাবার দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর। ঘরে ঢুকতেই কানে এল সুরেলা স্তোত্রপাঠ, মন্ত্রোচ্চারণ। খানিকক্ষণ পর পুজো সেরে স্যান্ডো গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে সামনে এসে বললেন, ‘একটু বোসো, তৈরি হয়ে আসছি’। পরে আলাপ আরও বাড়লে ‘শীর্ষেন্দু-দা’ সম্বোধনের সৌভাগ্য হয়েছে। অতি সাধারণ জীবনযাত্রা দেখে অবাক হয়েছি। অত বড় সাহিত্যিক কিন্তু কোনও ভক্তমণ্ডলী ঘিরে থাকে না তাঁকে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যসমাজে বেশির ভাগ দিকপাল লেখকদের ঘিরে অল্পবয়স্ক মুগ্ধ ও অনুগত লেখকগোষ্ঠী থাকেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সমসময়ের দামাল, নাস্তিক সাহিত্যিকদের মাঝে তিনিই যেন একমাত্র শান্ত, আত্মমগ্ন, আস্তিক।

পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে জন্ম হয়েছিল ১৯৩৫ সালের ২ নভেম্বর। ময়মনসিংহে তাঁর জীবনের প্রথম ১১ বছর কাটে। বাবার রেলের চাকরি, সেই সূত্রে আসাম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে থেকেছেন তিনি। তাই কাটিহার, মাল জাংশান, দমহানি, ময়মনসিংহ, লামডিং, পাডু, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, আসাম বার বার ঘুরে ঘুরে এসেছে তাঁর লেখায়। কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আইএ পাস করে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে আসেন। ১৯৫৫ সালে সিটি কলেজে বাংলা অনার্স নিয়ে ভর্তি হন। পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ পড়েছেন। মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কিছুদিন কাজ করার পর ১৯৬১ সালে তাঁর প্রকৃত কর্মজীবন শুরু করেন কালীঘাট ওরিয়েন্টাল একাডেমিতে শিক্ষকতার মাধ্যমে। ১৯৭৫ সালে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় যোগদান করেন। দীর্ঘকাল দেশ পত্রিকায় কাজ করেছেন। এইসব কথা হয়তো অনেকেরই জানা।

‘হঠাৎ একটা লাইন এসে যায়। ওই যেমন তুলোর থেকে একটা একটা করে সুতো বেরিয়ে আসে, তেমনি ওই লাইন থেকে শব্দেরা ভিড় জমায়। ভাবনা শুরু হয়, চরিত্র আসে, ঘটনা আসে। আমি শব্দ দিয়ে ছবি দেখতে আরম্ভ করি।’

নিজের লেখার ধরন সম্পর্কে তিনি স্বয়ং এই কথা বলেছেন। ছোটবেলা থেকেই ছিলেন বইয়ের পোকা। হাতের কাছে যা পেতেন, পড়ে ফেলতেন। খুব ছোটবেলাতেই রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, মানিক, তারাশঙ্কর পড়া শেষ করে ফেলেন। ‘ওইসব লেখা পড়তে পড়তে নিজের ভেতর লেখালেখির এক ধরনের টান অনুভব করতাম। শুরু সেখান থেকেই’―বলেছেন শীর্ষেন্দুদা।

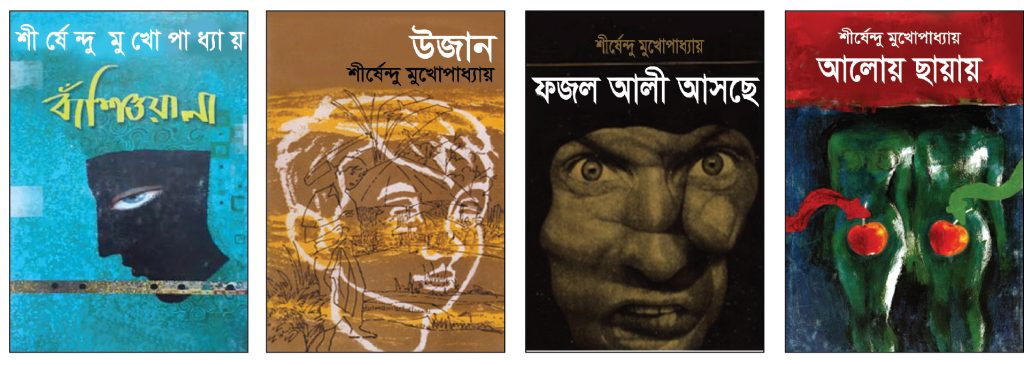

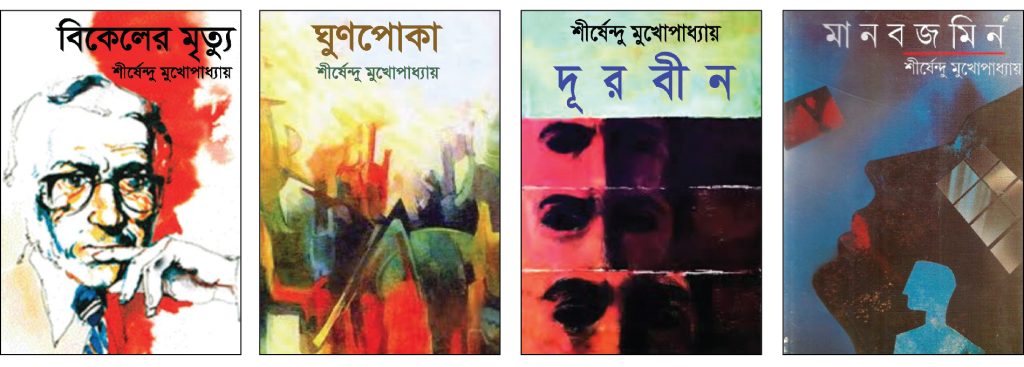

প্রথম গল্প ‘বিকেলের মৃত্যু’ প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের পত্রিকা একতায়। তার পরপরই গল্প ‘জলতরঙ্গ’ প্রকাশিত হয়েছিল দেশ পত্রিকায় ১৯৫৭-৫৮ সালে। পরে দেশ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় ‘স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু’। এর কাছাকাছি সময়েই প্রকাশ পায় ‘আগুনের ঘর, জাফরির ছায়া’। তাঁর বেশির ভাগ গল্পই যেন বলে, এই মহাবিশ্বে এমন কিছু একটা আছে যার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানে বা যুক্তিতে মেলে না। তাঁর সৃষ্টি এমন একটি বিশ্বকে উপস্থাপন করে যা একটি শক্তিশালী মহাজাগতিক ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। খানিকটা দস্তয়েভস্কির লেখা চরিত্রগুলির মতো।

এই সময়ের গল্পগুলি যেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া। লেখক নিজেই বলেছেন ছেলেবেলা থেকেই একটা অদ্ভুত বিষণ্নতা ছিল তাঁর ভেতরে। চারপাশটা বড্ড আন-রিয়েল মনে হতো। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে অসুবিধা হতো। ফলত একটা অদ্ভুত বিচ্ছিন্নতা এসে গিয়েছিল আশপাশের জগতের সঙ্গে। সৃষ্টি হয়েছিল গভীর অবসাদ। এমনকি আত্মহত্যার চিন্তাও মাথায় ঘুরত। বয়স যখন প্রায় আটাশ-ঊনত্রিশ ‘দুঃখরোগ’ নামে একটি গল্পে এই মেলাংকলি লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক। অদ্ভুত এই গল্পটিতে একটি চরিত্র পোকা মেরেছিল দেওয়ালে। দেওয়ালের সেই পোকা মারার দাগ তাড়া করে নিয়ে বেড়াত চরিত্রটিকে।

যে কোনও সৎ সাহিত্যস্রষ্টার সৃষ্টি তাঁর জীবনের সঙ্গে কোথাও না কোথাও মিলে যায়। শীর্ষেন্দুদাকে চেনা যায় তাঁর লেখা খুঁটিয়ে পড়লে, যদিও তিনি বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন―‘আমার জীবনযাপনকে আমি মোটেই খুব একটা রিফ্লেক্টেড হতে দিইনি আমার লেখায়’। তবু তাঁর প্রথম উপন্যাস ঘুণপোকা পড়লে মনে হয় নায়ক ‘শ্যাম’-এর চরিত্রে লেখকের জীবনের প্রোজেকশান আছে। তিনি নিজেও উদ্বাস্তু। ছোটবেলা কেটেছে ময়মনসিংহে। দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যার কারণে নিজেদের বৃহৎ পরিবারকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে যাওয়া এবং ক্রমশ একান্নবর্তী পরিবারের পরিজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার যন্ত্রণা পোয়াতে হয়েছে তাঁকে।

তাঁর নিজের বয়ানে তাঁর যন্ত্রণার কথা না জানালে তাঁকে চেনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, :

“আমি তখন ময়মনসিংহে। কয়েক মাস আগেই আমরা জানতে পারি দেশভাগ আসন্ন এবং ময়মনসিংহসহ পুরো পূর্ববঙ্গ চলে যাবে পাকিস্তানের অধীনে।―দেশভাগের দুই-তিন বছর পূর্বেই বাবা দোমহনি থেকে ময়মনসিংহে বদলি হয়েছিলেন। আমি খুব আনন্দিত ছিলাম, ময়মনসিংহে আমরা এসেছি। বিক্রমপুরে আমার দেশ। ঢাকার বিক্রমপুর। আমার দাদু অনেক আগেই বিক্রমপুর থেকে চলে এসেছিলেন। ময়মনসিংহে আমরা থিতু হয়েছিলাম। নতুন করে আমরা বসতি স্থাপন করেছিলাম।―ময়মনসিংহ আমার খুব প্রিয় জায়গা। কারণ আমার জন্মস্থান ময়মনসিংহ। অসম্ভব সুন্দর। সেই সময়ের শহরগুলোয় গ্রাম গ্রাম ভাব ছিল। নদী মাঠ-ঘাট ঘেরা শহর। ব্রহ্মপুত্রের ওপারে অন্ধকার হলেই আলেয়ার আলো জ্বলে ওঠা আমাকে মুগ্ধ করে দিত। এসব নিয়েই ছিল আমার দেশ। আমার জন্মভূমি। একদিন খবর পাই দেশভাগ হবে। তখন মা-বাবা ও ছোট-ভাই-বোন নানা দিকে চলে গেল। আমি ও দিদি স্কুলে পড়ি। স্কুলের পড়াশোনায় ক্ষতি হবে, তাই আমরা রয়ে গেলাম। ঠাকুমা ও এক জ্যাঠতুতো দাদা থেকে গেল। বাড়ি একদম ফাঁকা হয়ে গেল। নানা মানুষ বিভিন্ন জায়গায় চলে গেল। কেউ কলকাতায় চলে গেল, কেউ-বা অন্য জায়গায়। উঠান ঘেরা চারটি ঘর ছিল। আমি ও দিদি থাকি এক ঘরে। ঠাকুমা থাকেন আরেক ঘরে ও অন্য একটি ঘরে দাদা থাকতেন। তারপর ১৪ আগস্ট এল। সকাল বেলা উঠেছি। মন খুব ভার। আমাদের দেশটা পাকিস্তান হয়ে গেল! আমরা আর এই দেশে থাকতে পারব না। সকালে দাদার এক বন্ধু এলেন। এসে বললেন, ‘এখনও ফ্ল্যাগ তোলস নাই ক্যান ?’ তাঁকে বলি, বাড়িতে তো কোনও পতাকা নেই। তিনিই একটি পতাকা পাঠালেন। বাড়িতে বাঁশ দিয়ে সেই পতাকা তুলি। পাকিস্তানের পতাকা!―সকলের মধ্যে কী উল্লাস। সে কী চিৎকার-চেচামেচি। পাকিস্তান জিন্দাবাদ এসব সেøাগান। তখন এক রকম বোম ছিল। লোহার নলের মধ্যে বারুদ পুরে সলতে দিয়ে সেই বোম ফাটানো হতো। সেই বোম পরপর ফাটানো হচ্ছে। উল্লাস। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরছে মানুষ। আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে সবার মধ্যে। কিন্তু আমি আনন্দ করতে পারছি না। কারণ পাকিস্তান তো আমার দেশ নয়! উল্লাসে ভেসে যাচ্ছি কিন্তু কিছুতেই সেই অনুভূতি হচ্ছে না। রাস্তা দিয়ে আনন্দ উৎসব দেখছি। তেমন খারাপও লাগছে না। যদিও মন বলছে আমাকে তো দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। এই দেশে থাকতে পারব না আমি। আসলে এ এক অদ্ভুত অনুভূতি! কয়েক দিন আগেই এই দেশ আমার ছিল। এখন অন্যের দেশ হয়ে গেল! আমার জন্ম থেকে শৈশব যে দেশে কেটেছে, হঠাৎ সেই দেশ আমার নয়! মেনে নিতে খুব কষ্ট হয়েছিল। আর এ থেকে প্রবল হতাশা। একজন মানুষের থেকে তার দেশ কেড়ে নেওয়া―কী যে আঘাতের ব্যাপার, তা ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়। তবে আমার শোক তো শৌখিন শোক। কিন্তু যেসব মানুষ ভিটে মাটি জমি ঘর বাড়ি সব হারাল! তাদের কী হবে! তারপর তো ডাকাতি শুরু হয়ে গেল চারদিকে। যারা দেশ ছেড়েছে তাদের সম্পত্তি দখল হয়ে গেল। অনেকেই নিঃসম্বল অবস্থায় দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে এসেছে। কোনও মতে শরণার্থী শিবিরে থাকা-খাওয়া জুটেছে। আমার সে ঘটনা এখনও স্মৃতিতে বিদ্যমান। কারণ এমন দিন খুব কমই এসেছে আমার জীবনে। খুব বিষণ্ন মনোভাব সেদিন। কান্না-কান্না চোখে ফিরে এসেছি বাড়িতে। ঠাকুমা, দিদি ও আমি সবাই নীরব। বুঝতে পেরেছি এবার চলে যেতে হবে। কয়েক মাস পরেই এক ভোররাতে আমরা দেশত্যাগ করে ভারতে চলে আসি। কী যে বেদনাদায়ক সেই মুহূর্ত! সে কথা বলতে গেলে ভাষাহীন হয়ে পড়ি। যদিও আমাদের তেমন সমস্যা হয়নি। বাবা রেলে চাকরি করতেন। তাই অসমে সরকারি কোয়ার্টারে এসে বসবাস শুরু করি। দেশভাগের ফলে আমাদের পরিবার ছন্নছাড়া হয়ে যায়। কে যে কোথায় চলে গিয়েছে―আজও অজানা! পূর্ববঙ্গে একটা যৌথ পরিবারের ভাবনা ছিল। কিন্তু এখানে এসে সবাই যেন নিমেষে হারিয়ে গেল! আজ আমাদের পরিবারের অনেক ভাই-বোনকে আমি নিজেই চিনি না। এক সময় লতায় পাতায় জড়িয়ে থাকা আত্মীয়রাও পরম আত্মীয় ছিলেন। এই যে যৌথ পরিবারের পরিকল্পনা―দেশভাগের ফলে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এই ঘটনা খুব পীড়া দেয়। আমরা খুব আত্মীয়বৎসল ছিলাম। প্রকৃতপক্ষে বাঙালরা আত্মীয়বৎসল হয়। আত্মীয়দের খোঁজখবর রাখা ও দেখাশোনা করা এক অন্যতম অঙ্গ ছিল।―স্বাধীনতার চেয়েও দেশ হারানো বেদনা আমার কাছে অনেক বড় বিষয়!”

(হিন্দুস্থান টাইমস বাংলা, ১৫ আগস্ট ২০২২)

ঘুণপোকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৭ তে, যা পরবর্তীকালে ইংরেজিসহ ১৪টি ভাষায় অনূদিত হয়। আধুনিক নাগরিক সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা এবং যে জগৎকে আমরা ‘বাস্তব’ বলে মনে করি তার চরম অবাস্তবতাই যেন লেখককে দিয়ে এই উপন্যাস লিখিয়ে নিয়েছে বলে মনে হয়। শীর্ষেন্দুদার মতোই উপন্যাসের নায়ক ‘শ্যাম’ মনের শুদ্ধতায়, ঈশ্বরের কৃপায় এবং পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। তাঁর কাছে মৃত্যু কোনও সমাপ্তি নয় বরং নতুন এক সূচনা। মৃত্যুচিন্তার কথা থাকলেও উপন্যাসটি নৈরাশ্য দিয়ে শেষ হয় না, বরং এই ভোগবাদী পারিপার্শ্বিকের মধ্যেও আনন্দ ও সুন্দরকে কীভাবে খুঁজে পাওয়া সম্ভব তার একটা দিশা দেখায় উপন্যাসটি। ঘুণপোকা হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ ফিরে দেখা, ফিরে পাওয়ার গল্প। এখানে চিরন্তন সত্য ও সুন্দরের অনুসন্ধান করতে দেখা গেছে নায়ক শ্যামকে। পড়ে মনে হবে প্রাচ্যের দর্শনে বিশ্বাসী লেখক বার বার জীবজগতের সঙ্গে মহাজাগতিক শক্তির সংযোগ খুঁজেছেন। এই প্রসঙ্গে পারাপার উপন্যাসের ক্যান্সার রোগাক্রান্ত ললিতের শিশু হয়ে পুনরায় এই পৃথিবীতে ফিরে আসার অদ্ভুত ইচ্ছের কথা মনে পড়ে, যা উপন্যাসটিকে একটি নতুন মাত্রা দেয়।

শীর্ষেন্দুদার মানবজমিন উপন্যাস সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পায় ১৯৮৯-এ। অসংখ্য ঘটনা, অজস্র চরিত্র, অফুরান সমস্যা এই উপন্যাসে। পরিণত লেখকের দক্ষ হাতের সুঠাম নিয়ন্ত্রণে প্রতিটি চরিত্র ও কাহিনি সুস্থির, স্বতন্ত্র লক্ষ্যাভিমুখী। লোভ, ঘৃণা, প্রেম, রিপুর তাড়না, বাঁচার ইচ্ছে, উচ্চাকাক্সক্ষা―এমন যে সব কিছুর দ্বারা নিয়ত দগ্ধ হচ্ছে মানুষ, তারই ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাস। গড়ে উঠেছে মানুষে-মানুষে সম্পর্কের ভাঙচুর ও জোড়-মেলান নিয়ে। অসংখ্য চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে দ্বন্দ্বময় এই উপন্যাসের অন্যতম নায়ক দীপনাথ, যাবতীয় চরিত্রের মধ্যে এক সাধারণ যোগসূত্রের মতো আবর্তিত হয়েছে। মানবজমিন উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে একটি দীর্ঘ ধারাবাহিক টেলিভিশন নাটক নির্মাণ করেছিলেন বাংলাদেশি নির্মাতা মুরাদ পারভেজ। নাটকটি ২০১০-২০১১ সাল নাগাদ প্রচারিত হয়েছিল।

বাইরের ঘটনাবহুল জগৎ নয়, বরং মানুষের অন্তর্জগতের জটিলতা, আমিত্বর অসহায়তা ধরা পড়েছে তাঁর অনেক রচনায়। ছোটগল্পগুলিও আমাদের এক নতুন জগতে অবতীর্ণ করে, যেখানে অস্থিরতা নয়, থাকে বিশ্বাস। অস্তিত্ব সন্ধানের ব্যাকুলতা দেখা যায় সেখানে (‘আমাকে দেখুন’, ‘প্রতীক্ষার ঘর’, ‘স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু’, ‘আত্মপ্রতিকৃতি’)। সাধারণ সহায়-সম্বলহীন মানুষের গল্প ‘ইচ্ছে’র নায়ক সাঁটুলালের পাপের অভাব নেই, এ কথা সে জানে এবং মানেও, তবু একের পর এক পাপ করে এবং অনুতাপে দগ্ধ হয়ে ভাবে এই শেষ পাপ, আর সে কোনও পাপ কখনও করবে না, কিন্তু এই শেষের শেষ হয় না, তা চলতেই থাকে।

তাঁর আরেকটি অসাধারণ ছোটগল্প ‘নীলুর দুঃখ’, যেখানে নীলু পাড়ার সব মাস্তানদের বন্ধু। নীলুর জীবনে অনেক দুঃখ। সংসারের সব ঝামেলা তার কাঁধে। কুসুমের সঙ্গে তার বিয়ে হয়নি। তার পরিবারের কেউ তাকে নিয়ে ভাবে না। তার হৃদয়ের দুঃখের গল্প এক গভীর রাতে সে একনাগাড়ে বলে চলে পাগলা পোগোর কাছে। শীর্ষেন্দুদা অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে এক নিঃসঙ্গ তরুণের ব্যক্তিগত কষ্ট, যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছেন এই গল্পে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখার মধ্যে অধ্যাত্মবাদের একটা স্পষ্ট ছায়া লেগে থাকে। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি বোহেমিয়ান নন। বরং সাধারণ পারিবারিক পরিবেশেই স্বচ্ছন্দ। তাঁর গল্প-উপন্যাসের প্রধান কেন্দ্রে থাকে তাঁর চেনা মধ্যবিত্ত সমাজের দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের মধ্যবর্তী সময়ে একদিকে দেশভাগ, খণ্ডিত স্বাধীনতার লজ্জা আর বিশ্বযুদ্ধের সঙ্কট চাপ ফেলেছিল বাংলা তথা ভারতের মধ্যবিত্ত সমাজের মনে। দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় এই মধ্যবিত্ত সমাজকেই প্রতিভাত করেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। তিনি যখন ক্লাস সিক্স-সেভেনে পড়েন তখন দেশভাগ হয়, খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন দেশভাগের যন্ত্রণা। স্বাধীনতা পরবর্তী বাঙালি সমাজজীবনে ভাঙ্গন, মূল্যবোধের অবক্ষয়, অস্থিরতা তাঁর গল্প-উপন্যাসে উঠে এসেছে। ফুটে উঠেছে একবিংশ শতকের মানুষের ব্যক্তিসত্তা, সুখ-দুঃখ, ঘাত-প্রতিঘাত।

আমার প্রথম পড়া বই গোঁসাইবাগানের ভূত, আনন্দমেলা পুজাসংখ্যায়। মনে আছে ‘বুরুন তুমি অঙ্কে তেরো’―রীতিমতো সেøাগানে পরিণত হয়েছিল বাড়িতে। তারপর মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি―চাল আর গমের মিলনে চাগম, আর লাউ আর কুমড়োর মিশেলে তৈরি লামড়োর ঘণ্টের কথা আজও ভুলতে পারিনি। গরিলা আর হনুমানকে মিলিয়ে তৈরি গরিমান আর আদ্যাসুন্দরীর সেই চিৎকার―‘ওগো তোমরা কে কোথায় আছো শিগগির ডাকাতদের খবর দাও বাড়িতে পুলিশ পড়েছে’―একি ভোলা যায় ? কতদিন আগে পড়া কাহিনির কথা লিখতে লিখতে আজও অনাবিল আনন্দের হাসি বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে―এমনই তাঁর লেখার গুণ।

ছোটদের জন্য তিনি সযত্নে তৈরি করেছিলেন একটি সমান্তরাল বিশ্ব―রোজকার রুটিনের হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া যায় সেখানে। ভালো ভূত, নিরীহ চোর, ভীতু পুলিশ, সেয়ানা পাগল, সরল ডাকাত, ছিটগ্রস্ত বিজ্ঞানী, দুঁদে পিসিমা দিয়ে ঘেরা সজলগঞ্জ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বাংলার ছেলেমেয়েদের আশ্রয় দিয়েছে। আনন্দমেলার জন্য ওৎ পেতে বসে থাকা সে তো হেতমগরের গুপ্তধন, হারানো কাকাতুয়ার জন্যই―মনে পড়ে বন্ধুদের কেয়াসমাস, কেয়াসমাস চিৎকার। এইভাবেই বড় হয়েছিলাম আমরা।

কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের সন্ধিক্ষণে পড়েছিলাম ‘দেখা হবে’ গল্পটি। গল্পের শেষে আছে মৃত্যুপথযাত্রী ছোটকাকাকে ‘…দাদু একটু ঝুঁকে শান্ত স্বরে বললেন―প্রিয়নাথ আবার দেখা হবে’। যেন কিছুই না। সাধারণ একটা কথা। অতিথি বিদায়কালে মানুষ যেমন বলে থাকেন। তবু সেই কথা শুনে মৃত্যুপথযাত্রী ছোটকাকার মুখটা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। তিনি শান্তভাবে চোখ বুজলেন। এবং ঘুমিয়ে পড়লেন। ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যুকে আমি সেই প্রথমবার অন্যরকম চোখে দেখতে শিখি। গল্পটি শুরুও হয়েছে খুব মায়াময় অথচ বিষণ্ন ভঙ্গিতে,:

‘নকশিকাঁথার মতো বিচিত্র এক পৃথিবী ছিল আমাদের শৈশবে। এখনও পায়ের তলায় পৃথিবীর মাটি, চারিদিকে গাছপালা, মাথার উপরে আকাশ। বুক ভরে শ্বাস টেনে দেখি। না, শীতের সকালের কুয়াশা ভেজা বাগান থেকে যে রহস্যময় বন্য গন্ধটি পাওয়া যেত তা আর পাওয়া যায় না। আমাদের সাঁওতাল মালি বিকেলের দিকে পাতা পুড়িয়ে আগুন জ্বালত। সেই গন্ধ কতবার আমাকে ভিন্ন এক জন্মের স্মৃতির দিকে টেনে নিয়ে গেছে…’।

জীবনে কতবার যে শীর্ষেন্দুদার এই উচ্চারণের সঙ্গে একাত্ম বোধ করেছি বলে বোঝাতে পারবো না।

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ বাদেও ছোটদের জন্য ‘লালটেম’-এর মতো অজস্র গল্প লিখেছেন। একই সঙ্গে বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে যাও পাখি, দূরবীন, পার্থিব, চক্রের মতো উপন্যাস। মাঝারি মাপের উপন্যাস শেওলা, উজান, ফেরিঘাট, ফুলচোর, ফজল আলী আসছে―পড়েও মুগ্ধ হয়েছি। আটের দশকে বসে কম্পিউটার বা তার পাসওয়ার্ড নিয়ে কী করে লিখলেন সেই রহস্য আজও অজানা। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসগুলি তৈরি হয়েছে মূলত সংলাপ দিয়ে। বর্ণনা কম, পড়তে গিয়ে মনে হবে লেখক বড় অলস কিন্তু কাহিনি শেষ হলে বোঝা যায় কী সুচতুর নির্মাণ, কী অসামান্য মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। এই প্রসঙ্গে ফজল আলী আসছে-র উল্লেখ না করে পারছি না। উদ্ধৃত করা যাক, :

‘বাপটা খায়। রোজ নয়, মাঝে মাঝে। দুদিন ফাঁক দিয়ে হয়তো তিনদিনের দিন সাঁঝবেলায় এক পেট ঝাঁ-ঝাঁ খিদে নিয়ে হাজির। সবদিন তা বলে ভরপেট দেওয়া যায় না। বায়নাক্কা নেই অবশ্য। রুটি গুড় দিল তো তাই সই। নইলে আধভাঙা গম আর কুথ্থিকলাইয়ের খিচুড়ি, নয়তো গম ভাজা, নিদেন কিছু আটা জলে গুলে ছাতু মাখার মতো খেয়ে ওঠে। ছেলে হরিপদ ভাবে বাপ আমারটা খায়। তার আগের পক্ষের বউও ভাবে, শ্বশুর আমাদেরটা খায়। ভাবলেই হলো। মানুষ যা-ই ভাবে, তার কাছে দুনিয়াটা সেই মতো। বাপ হরিদেব নিজে কিন্তু ভেবে পায় না যে সে কারটা খায়। কোথায় খায়, হাগে, মোতে, কোথায় শোয় এ তার মনেও থাকে না তেমন’।

ছোট ছোট শব্দ দিয়ে তৈরি ছোট-ছোট বাক্য। নিখুঁত ছবির মতো এঁকে দিয়েছেন। হরিপদ বা তার বৌ কেমন ? মোটামুটি সচ্ছল। বাপকে দুচ্ছাইও করে না, আবার মাথায় তুলেও রাখে না। বাপ কেমন ? আত্মভোলা, অল্পেই খুশি, নিরীহ, চোটপাট না করতে পারা একজন মানুষ। যদিও এই কথাগুলোর একটাও লেখক উচ্চারণ করে বলেননি। চরিত্রদের পারিপার্শ্বিকের সবটা বলেও দেননি। তিনি জানেন, সে সব হবে ক্রমে-ক্রমে। আপাতত যেটুকু দরকার, সেটুকু। বলে দেননি, কেন বাপ-ছেলের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নয়, ছেলের কটা বৌ, ছেলে কী করে, বাপ কী করে, তাদের বাড়ি কোথায়। প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে বেশিরভাগ তথ্যই তিনি গোটা উপন্যাসে কোথাও দেননি। দেননি, কারণ তার দরকার হয়নি। দেননি, কারণ যেটুকু দিয়েছেন তার ভিত্তিতে বাকিটা পাঠককে নিজের মনে-মনে কল্পনা করে নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন… এই হলো তাঁর লেখনীর কৌশল। এই সঙ্গে আছে অসাধারণ কিছু উপমা, ইমেজারি। কিছু উদাহরণস্বরূপ রাখছি :

‘পেট থেকে খিদেটা দু’হাত বাড়িয়ে আরও মুড়ি চাইছে, জিভটা কাঙালের মতো মুখের শূন্য অভ্যন্তরের আনাচকানাচ থেকে এক-আধটা ছোলা মুড়ি বা বাদামের দানা খুঁজে-খুঁজে হয়রান হচ্ছে’।

কিংবা :

‘মনটা তাই খচ খচ করে সমীরণের। আবার মন্দার কথা ভাবতে ভাবতে বুকটা বেলুন হয়ে যায়। তখন আর দুধের কথা মনে থাকে না। তখন আনন্দটাই যেন দুধ হয়ে গলা দিয়ে পেটের মধ্যে বগবগ করে চলে যেতে থাকে’।

এই উপমা, এই ছবি তুলে আনতে গেলে লেখককে মনে-মনে সেই চরিত্র হয়ে যেতে হবে, শরীরে অনুভব করতে হবে তাকে। সহজ কাজ নয়। যে উচ্চস্তরের আত্মমগ্নতা এবং নিবিড় মনোসংযোগ দাবি করে সাহিত্য লেখকের কাছে তা পূর্ণমাত্রায় রয়েছে এই উপন্যাসে।

ফজল আলী আসছে একটি রূপকথার গল্পই বলা চলে। বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানার ভুখা শ্রমিক অনশনে বসে। তাকে ঘিরে কাহিনির সুতো নিয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে বডিগার্ড সমীরণ, মক্ষীরানি মন্দা, তার প্রেমিক বৌধায়ন, হরিপদ-নিত্যপদর বাবা হরিদেব এবং আরও অনেকে। ফজল আলির আশ্বাস, ফজল আলির অস্তিত্ব এদের কাউকে কাউকে বদলে দেয়। কাউকে আবার দেয় না। এ কাহিনিতে শেষে আসলে কী হয়, ফজল আলি প্রকৃতই কোনও চরিত্র নাকি এক প্রতীক মাত্র―এসবের জবাব লেখক দেননি কোথাও। প্রশ্ন রেখে গিয়েছেন পাঠকের জন্য।

তাঁর আদম, ইভ ও অন্ধকার পড়েও এক অদ্ভুত ভালোলাগার ঘোরে ছিলাম অনেক দিন। এর বিষয়বস্তু যত অবিশ্বাস্যই হোক―যে মুন্সিয়ানায় লেখক একে তুলে ধরেছেন, তার আবেদন কিছুতেই অস্বীকার করে উঠতে পারবে না পাঠক। স্বাধীনতা সংগ্রামী উমাপতির জীবনব্যাপী যাবতীয় ত্যাগ স্বীকারের পরও স্বাধীন দেশে তাঁর দুর্দশা, পরিবারের সকলের কাছে তাঁর অনাদর, তাঁর স্বামী-পরিত্যক্তা পুত্রবধূ শ্রীময়ীর সেই পরিবারকেই আঁকড়ে বাঁচতে চাওয়া, তাদের দারিদ্র্য, সামাজিক অবক্ষয়, সমাজ বিরোধীদের বাড়বাড়ন্ত― এসবের পাশাপাশি জিজা নামক এক আধুনিক, শিক্ষিতা, সাহসী রিপোর্টারের গল্প সুনিপুণ লেখনীতে বুনেছেন লেখক। কাহিনির মূল নায়ক সরোজকে ছোট্ট উপন্যাসটির প্রথম দিকে প্রায় পাওয়াই যায় না, অথচ একটা সময় আমাদের সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নেয় তার দুর্দশা, তার মধ্যে হঠাৎ জন্ম নেওয়া কিছু পরিবর্তন। পেশার কারণে জিজা জড়িয়ে যায় সরোজের অসহায়তা ও দুর্ভাগ্যের সঙ্গে। সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে, পারস্পরিক নির্ভরতায়, মমতায় তাদের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ঠিক বাস্তব নয় এই উপন্যাস, আবার নয় পরাবাস্তবও। পড়তে পড়তে পাঠক এই কাহিনির জালে জড়িয়ে পড়বে এবং বিশ্বাস-অবিশ্বাসের এক দোলাচলে ভুগতে ভুগতে সঙ্গী হয়ে উঠবে সরোজ-জিজার অনির্দিষ্ট জীবন-পথযাত্রার।

তাঁর সাম্প্রতিকতম উপন্যাস টুপি পড়লাম দেশ পত্রিকার ২০২৩ পূজাসংখ্যায়। এ কাহিনি গনা নামের এক অনাথ যুবকের যার তিনকূলে থাকার মধ্যে ছিল এক মাসি। মাসির স্নেহ সে পেত কিন্তু মেসো তাকে দু চোখে দেখতে পারত না। এই গনা পেশায় চোর, কিন্তু কেউ চোর বলেও তাকে গণ্যি করে না। বারবার ঘটি বাটি বদনা চুরি করতে গিয়ে সে ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে কিন্তু এই অপদার্থ ছিঁচকে চোর যেন পুলিশের কাছেও বোঝামাত্র। তাই তাকে বার বার ছেড়েও দিয়েছে পুলিশ। সেই গনার সঙ্গেই কীভাবে ঝিকু বিশ্বাস নামে এক ভূতের দেখা হলো, কীভাবে ইগল রায়ের সঙ্গে তার―পরিচয়, আবার কী করে গ্রহান্তরের এলিয়েনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো তার তা এই উপন্যাস পড়লেই জানা যাবে। বেশ কিছু নতুন কিছু মজার শব্দের ব্যবহার এই উপন্যাসের সম্পদ। আমি অন্তত আগে উস্তম কুস্তম মার, কিংবা অহংকারে ঝকমক করার কথা শুনিনি।

যতদূর সম্ভব মোট ৮২টি উপন্যাস লিখেছেন, ৩৭টি গল্প সংকলন রয়েছে তাঁর, এছাড়া শিশু-কিশোরদের জন্য ৫৪টি বই লিখেছেন তিনি। পারাপার, কাগজের বউ, কাছের মানুষ, পার্থিব ইত্যাদি উপন্যাসের নাম মানুষের মুখে মুখে ফেরে। ১৯৯০ সালে কাছের ঠাকুর এবং ২০১০ সালে সুদূর প্রসারি বৃষ্টি নামে দুটি ফিচার জীবনী লিখেছেন তিনি। বাঙ্গালের আমেরিকা দর্শন এবং পথে প্রান্তরে নামে অসামান্য দুটি ভ্রমণবৃত্তান্তও লিখেছেন।

প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যরচনায় একটি সামগ্রিকতার নামই হলো শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। শিশুসাহিত্য থেকে শুরু করে প্রাপ্তবয়স্কদের অন্তরাত্মায় অবলীলাক্রমে বিচরণ শীর্ষেন্দুদার। তাঁর এই অবাধ গতিই সৃষ্টি করেছে মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি (প্রথম কিশোর উপন্যাস) থেকে মানবজমিন, পার্থিব কিংবা পাতালঘরের মতো সাহিত্য।

তাঁর লেখা সাহিত্যে যতটা গভীরতা রয়েছে, ততটাই রসবোধের প্রকাশও সর্বত্র দৃশ্যমান। হাসির মোড়কে কল্পবিজ্ঞানের গল্প লেখার জন্যে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জুড়ি মেলা ভার। ‘বরোদাচরণ’, ‘ফটিক’ এবং ‘শবর দাশগুপ্ত’র মতো চরিত্রগুলির জন্যও অপার খ্যাতি অর্জন করেছেন তিনি। শবরের বৈশিষ্ট হলো তা তৈরি হয়েছে শুধু সংলাপ দিয়ে। পার্শ্বচরিত্রদের কেমন দেখতে, তারা কোথায় থাকে, কোন্ পোশাক পরে, কীভাবে যাতায়াত করে এসব কিছুই লেখেননি লেখক। প্রতিটি অধ্যায়েই দুজন ব্যক্তি কথা বলছে। কাজেই বার বার জেরা, আড্ডা বা সাক্ষাৎকারের মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে হচ্ছে। মার্ডার মিসট্রির ক্ষেত্রে এটা হতেই পারে। কিন্তু এক ঘটনাস্থল থেকে অন্য ঘটনাস্থলে যাওয়া বা লজিক্যাল ট্রানজিশান নিয়ে লেখক আদৌ চিন্তিত নন। যেন চান পাঠক ডটগুলো নিজেরাই কানেক্ট করে নিক। কাহিনি শেষ হলে বোঝা যায় মানুষের মনের ভিতরে কালোর যত রকমের শেড থাকা সম্ভব তা দেখিয়ে ছেড়েছেন লেখক। এই সিরিজের আলোয় ছায়ায় উপন্যাসটি পড়লে অবাক হতে হয়। নিভৃতচারী এক চিত্রকরের অসুখী দাম্পত্যের কাহিনি যেভাবে এঁকেছেন, যেভাবে অপরাধের মোটিভ ও মোডাস অপারেন্ডি বুনেছেন তাতে আন্দাজ করা যায় মানুষের মন উনি কতটা বোঝেন।

তাঁর লেখা অনেক উপন্যাস নিয়ে বিভিন্ন চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। নাম করা যায়―দূরত্ব, বাঁশিওয়ালা, আজব গায়ের আজব কথা, পাতালঘর, গোঁসাইবাগানের ভূত, গয়নার বাক্স, মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি, হীরের আংটি, আশ্চর্য প্রদীপ, প্রভৃতি। তাঁর সৃষ্ট বিখ্যাত গোয়েন্দা চরিত্র শবর দাশগুপ্তকে নিয়েও তিনটি সিনেমা হয়েছে। কিন্তু নিজের গল্প-উপন্যাস নিয়ে বানানো সিনেমা দেখার ক্ষেত্রেও অদ্ভুত নির্লিপ্তি তাঁর। মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি সিনেমাটি দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘কেমন বানিয়েছে দেখেছেন দাদা ?’ বলেছিলেন, ‘নাহ, আমি সাধারণত আমার গল্প নিয়ে তৈরি ফিল্মগুলো দেখতে যাই না। যদি ধরে-বেঁধে নিয়ে যায় তাহলে আলাদা কথা। ফিল্ম তো একটা অন্য মাধ্যম। গল্প-উপন্যাস তো পুরোপুরি সিনেমায় আসবে না, পরিবর্তন করতেই হবে। সিনেমা আর সাহিত্যের মধ্যে খুব একটা সংযোগ নেই। সিনেমাটা সাহিত্যের নিরিখে ভালো হলো কিনা এটা বিচার্য নয়, বিচার্য হলো সিনেমাটা কত ভালো সিনেমা হয়ে উঠতে পারল।’

সাহিত্যে তাঁর অবদানের জন্য ‘সাহিত্য একাডেমি’ ছাড়াও পেয়েছেন বহু পুরস্কার। শিশুসাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৮৫ সালে ‘বিদ্যাসাগর পুরস্কার’, ১৯৭৩ এবং ১৯৯০ সালে ‘আনন্দ পুরস্কার’ লাভ করেন। ২০১২ সালে ‘বঙ্গবিভূষণ’ সম্মানে সম্মানিত হন। সাহিত্যরচনায় সর্বক্ষেত্রে এমন অসামান্য সাফল্য, কেমন করে সম্ভব হয়েছে এই অসাধ্যসাধন ? প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন :

‘জীবন খেলা নয়। ভোগবিলাসে কাটিয়ে দেবার জন্যও নয়। জীবনের গভীরতা উপলব্ধি করার বিষয়। একজন লেখকের লেখার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ জীবনের গভীরতাকে ছুঁতে চান। সমাজের কাছে, সাধারণ মানুষের কাছে লেখকের একটা দায় থাকে। জীবনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তার জটিলতা, তার সৌন্দর্য, তার রহস্যকে মানুষের সামনে সদর্থক ভঙ্গিতে মেলে ধরা লেখকের কাজ যাতে মানুষ তার বিষণ্নতাকে, দুঃখকে, যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে জীবনকে ভালোবাসতে পারে।’

সাধারণত দেখা যায় সৃষ্টিশীল মানুষ মাত্রেই রোমান্টিক হন। সাহিত্যিকরা প্রেমের গল্প-উপন্যাস লেখেন তাই নয়, প্রেমেও পড়েন বার বার। এখানেও ব্যতিক্রম শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। যদিও তাঁর কথায় :

‘আমি জন্মরোমান্টিক, তবে মনে মনে। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার স্কোপ ছিল কিন্তু সাহস ছিল না। জীবনে কাউকে প্রেমপত্র লিখিনি’।

কবিতার নিবিষ্ট পাঠক এবং কবিতাপ্রেমী হলেও কবিতা লেখেননি কোনওদিন। বরাবর গদ্যই তাঁর ক্ষেত্র। যদিও কবিতাটা এতটাই বুঝতেন যে কবিবন্ধুদের কবিতার ছন্দের ভুলও ধরিয়ে দিতে পারতেন।

শীর্ষেন্দুদার কথায় :

‘যে কোনও সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলের একটাই সম্পদ―তার দু চোখ ভরা স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে বড় হয়। আমিও সেইরকমভাবেই বেড়ে উঠেছি। জীবনে যন্ত্রণা ছিল, যন্ত্রণা থাকা দরকার নইলে জীবনের প্রতি কৌতূহলী কি করে হবে মানুষ ? জীবনের অসীম ব্যাপ্তি সম্পর্কে, মৃত্যু সম্পর্কে ছোট থেকেই ভাবতাম। এক এক সময় এই সব ভাবনা অস্থির করে তুলত। সব কিছু মিনিংলেস মনে হতো।’

অবশেষে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের স্মরণে এসে আধ্যাত্মিকতার আশ্রয়ে তাঁর মন শান্ত হয়। বিষণ্নতা এবং আত্মহননের প্রবণতা থেকে মুক্তি পান।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় কেন সবার থেকে আলাদা সেটা বোঝাতে শীর্ষেন্দুদার সঙ্গে কথোপকথনের এই অংশটির উল্লেখ করতে হলো। বলেছেন :

‘একবার সাগরময় ঘোষ ডেকে পাঠিয়ে দেশ পত্রিকার গল্পের বিভাগের দায়িত্ব দিতে চাইলেন। আমার মাথায় সঙ্গে সঙ্গে বজ্রাঘাত হলো। সাগরদার মুখের ওপর তো আর কথা বলা যায় না। চলে এলাম। মনে মনে প্রমাদ গুনলাম, এই গল্পের ভার নেওয়ার মানে হচ্ছে একগাদা তরুণ গল্পলেখককে সামলাতে হবে। তারা সবাই আমার দিকে শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে এবার। আমার বাড়িতে যাবে, বাজার করে দেবে, এটা-সেটা করে দেবে…। আমার মিথ্যে স্তুতি করে, ভূয়সী প্রশংসা করে যাকে বলে একেবারে তেল দেওয়া, তাই দেবে….। কার গল্পটা কবে ছাপা হবে, না হবে এই সব প্রশ্নে একেবারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতে হবে। এইভাবে যদি চলে, তাহলে আমার ইম্পর্ট্যান্স হয়তো বাড়বে, কিন্তু আমার জীবনটা হেল হয়ে যাবে।’

উপায়হীন হয়ে সহকর্মী বন্ধু আনন্দ বাগচীকে বলেছিলেন ‘তুমি ভাই একটা কাজ করো। সাগরদাকে গিয়ে বলে এসব, শীর্ষেন্দু যদি গল্প দেখে, তাহলে ও লিখবে কখন ?’ কথাটা শোনার পর সাগরময় ঘোষ আনন্দবাবুকে বলেছিলেন :

‘আচ্ছা, তুমিই দেখ তা হলে।’ শীর্ষেন্দুদার তখন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। বলেছেন, “তোষামোদকারীদের আমি ভীষণ ভয় পাই। কেউ আমার প্রশংসা শুরু করলেই আমি শিহরিত হই ‘এই রে!’ এই কারণেই আমার চারপাশে বলয়টা তৈরি হয়নি। আরেক কারণও অবশ্য আছে। মদ্যপান ইত্যাদি বিষয়ের থেকেও আমি দূরেই থেকেছি। আমার বাড়িতে ওসবের চল ছিল না। সেটাও একটা কারণ। বলয় না থাকাটা আমার ক্ষেত্রে শাপে বর হয়েছে।”

একবার কথা হচ্ছিল বাংলা ভাষায় লিখে সারা বিশ্বের পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে যে সীমাবদ্ধতা আছে সেই সব নিয়ে। শীর্ষেন্দুদা বলেছিলেন, ‘দ্যাখো, আমি জানিই যে বাঙালির পক্ষে খুব বেশি স্বপ্ন দেখা উচিত নয়। একটা লিমিটেশনের মধ্যে থাকতে হবে। কারণ, বাংলা গ্লোবাল ল্যাঙ্গুয়েজ নয়’। জিজ্ঞেস করেছিলাম, আফসোস হয় না, ইংরেজিতে লিখলে অন্য অনেকের চেয়ে বেশি খ্যাতি পেতে পারতেন ? বলেছিলেন :

‘না, সেটা মনে হয় না। তাছাড়া এই সব নোবেল প্রাইজ-টাইজও আজকাল সেরা লোকটিকে দেওয়া হয় না। কনসিডারেশন-এ দেওয়া হয়। ওগুলো নিয়ে ভেবে লাভ নেই। তবে এখন যে সব বাঙালি ছেলেমেয়ে ইংরেজি সাহিত্য পড়ে, তারা মনে করে ওটাই শ্রেষ্ঠ। তারা তাদের মাতৃভাষার দিকে তাকালে ধারণা পাল্টে যেতে পারত।’

২০১৮-এর কলকাতা বইমেলাতে আমার ছোটগল্প সংকলন খেলনা বন্দর প্রকাশিত হয়। বইটির ইন্ট্রোডাকশান লিখে দিয়েছিলেন শীর্ষেন্দুদা। গল্পগুলি পাঠাতে বলেছিলেন। ভূমিকায় প্রশংসা করে লিখেছিলেন, ‘লিখনভঙ্গি যথেষ্ট পরিণত, শুধু ন্যারেশানভিত্তিক গল্প না লিখে প্রথাসিদ্ধ কাঠামোর বদলে লেখক পরীক্ষামূলক পথ অবলম্বন করেছেন এবং সফল হয়েছেন। গল্পগুলি পাঠককে ভাবাবে ও নতুন অভিজ্ঞতার শরিক করবে।’ এটা পড়ে আনন্দে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। দেখা হতে বলেছিলাম, ‘শীর্ষেন্দুদা নতুন লেখকদের লেখা কেউ পড়ে না।’ মনে গেঁথে গিয়েছিল তাঁর উত্তর :

বলেছিলেন, ‘মানুষের নস্ট্যালজিয়া থাকবেই। সেটা নিয়ে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। আমাদের সময়ে দেখতাম কেউ বঙ্কিমে থেমে আছেন, কেউ শরৎচন্দ্রে থেমে আছেন, তারপরে আর এগোতে পারেননি। শরৎবাবুদের পরে যে লেখা হয়েছে, সেটা ওরা মানতেন না, বিশ্বাসই করতেন না। এক-একটা চৌকাঠে এক-একজন পাঠক থেমে থাকবে। আমি যখন স্বপ্নের ভিতরে মৃত্যু বা ঘুণপোকা-লেখা শুরু করেছি, সেই সময় তো লোকে সেগুলো পাতেও নিত না। ছুঁতও না। ঘুণপোকা চার-পাঁচ বছর ধরে কোনও বিক্রি হয়নি, সমালোচনা নেই, কিচ্ছু নেই। সাধুবাদ তো দূরে থাক। তারপরে ধীরে ধীরে স্বাদ বদলাতে দেখলাম। এখন তো ঘুণপোকা বেশ ভালোই বিক্রি হয় দেখি। বছরে একটা করে এডিশন।’

নতুনদের লেখালেখি প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

‘লেখালেখিটা ঠিক কলাকৌশল নয়। এ শিল্পগুণ ভিতরে থাকতে হবে। তারপর নিরলস সাধনা করে যেতে হবে। খ্যাতির পিছনে ছুটে লাভ নেই। সময় বড় নিষ্ঠুর। সবাইকে সে আশ্রয় দিতে চায় না। যারা গেড়ে বসতে পারে―তারাই পাবে সময়ের স্বীকৃতি। আজ যে লেখকরা সাহিত্যভুবনে টিকে আছে তাঁরা কিন্তু নিজের স্বতন্ত্র প্রতিভাতেই টিকে আছে। পাঠক অনুকরণীয় কিছু গ্রহণ করে না।’

সর্বগ্রাসী ইংরিজি ভাষার দাপটে বাংলা ভাষার লেখক হিসেবে মনের মধ্যে কখনও হতাশা তৈরি হলে শীর্ষেন্দুদার এই কথাগুলো নিজের ভিতরে নাড়াচাড়া করি। নিজেকে প্রশ্ন করার শক্তি আসে। বাংলা ভাষার আনুগত্য পেতে গেলে আরও অনেক অধ্যাবসায় আরও অনেক পরিশ্রম করতে হবে আমাদের, ফলের আশা না করেই। আপনার দেওয়া শিক্ষা আমাদের পাথেয় হোক।

লেখক : প্রাবন্ধিক