সাক্ষাৎকার : ‘আমার লেখায় মুক্তিযুদ্ধ ফিরে ফিরে আসে। এটি আমার সত্তায় গ্রথিত’ : দীপেন ভট্টাচার্য

সাহিত্য, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-কল্পকাহিনি, মুক্তিযুদ্ধ, অনুবাদ, ব্যক্তিগত শখ ইত্যাদি নানা বিষয়ে এক আলাপচারিতায় দীপেন ভট্টাচার্যের কাছে বেশ কিছু প্রশ্ন রাখা হয়েছিল শব্দঘর-এর পক্ষ থেকে। সাক্ষাৎকারটি উপভোগ্য হবে বলেই বিশ্বাস।

দীপেন ভট্টাচার্যর জন্ম ১৯৫৯ সালে। আদি নিবাস বাংলাদেশের এলেঙ্গা, টাঙ্গাইল। পড়াশোনা করেছেন ঢাকার সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুল, নটরডেম কলেজ ও ঢাকা কলেজে। রাশিয়ার মস্কো স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে পদার্থবিদ্যায় মাস্টার্স এবং পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ নিউ হ্যাম্পশায়ার থেকে জ্যোর্তিবিজ্ঞানে পিএইচডি করেন। কয়েক বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ড-এ নাসার (NASA) গডার্ড স্পেস ফ্লাইট ইনস্টিটিউটের গবেষক হিসেবে কাজ করেন। এরপর ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার রিভারসাইড ক্যাম্পাসে (ইউসিআর) জ্যোতিঃপদার্থবিদ হিসেবে যোগ দেন। মহাশূন্য থেকে আসা গামা-রশ্মি পর্যবেক্ষণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে বায়ুমণ্ডলের ওপরে বেলুনবাহিত দুরবিন ওঠানোর অভিযানগুলোতে তিনি যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে পদার্থবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে অধ্যাপনা করছেন ক্যালিফোর্নিয়ার মোরেনো ভ্যালি কলেজে। ২০০৬-২০০৭ সালে ফুলব্রাইট ফেলো হয়ে ঢাকার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন। তিনি বাংলাদেশে বিজ্ঞান আন্দোলন ও পরিবেশ সচেতনতার প্রসারে যুক্ত।

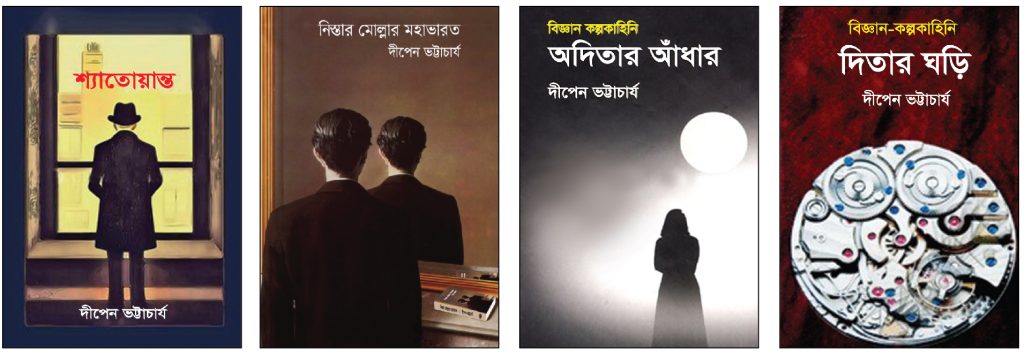

দীপেন ভট্টাচার্যর তিনটি গল্পগ্রন্থ (নিস্তার মোল্লার মহাভারত, বার্ট কোমেনের ডান হাত, শ্যাতোয়ান্ত), এবং ছটি বিজ্ঞান কল্প-উপন্যাস (নিওলিথ স্বপ্ন, অভিজিৎ নক্ষত্রের আলো, দিতার ঘড়ি, অদিতার আঁধার, আন্তারেস, অদৃশ্য সমচ্ছেদ) প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া লিখেছেন বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসসংক্রান্ত বঙ্গীয় বদ্বীপের অতীত ও ভবিষ্যৎ এবং জ্যোতির্বিদ্যার ওপর আকাশ পর্যবেক্ষকের নোটবই ইত্যাদি। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন নাহার তৃণা]

নাহার তৃণা : দীপেনদা, আশা করি ভালো আছেন। প্রথমেই জিজ্ঞেস করি দীপেন নামটি তো আপনার ডাক নাম। আপনার একটি ভালো নাম আছে এবং নামটি সুন্দর। আপনি সেটি ব্যবহার করেন না কেন ?

দীপেন ভট্টাচার্য : হ্যাঁ, আমার ভালো নামটি হলো দেবদর্শী, বিভিন্ন পরিচয় পত্রে দেবদর্শী ভট্টাচার্য নামটিই আছে। এটি আমার বাবার দেয়া নাম। মার্কিন দেশে পেশার জগতে একটি নাম দরকার ছিল যা দিয়ে আমার সহকর্মীরা আমাকে স্বচ্ছন্দে ডাকতে পারবে এবং চিনতে পারবে। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে গিয়েও একটি সংক্ষিপ্ত নামের প্রয়োজন ছিল, সেই জন্য ডাক নামটি (দীপেন) ব্যবহার করেছি। লেখার জগতেও সেটি বদলাইনি। অনেকে অবশ্য কোথাও কোথাও দেবদর্শী নামটির উল্লেখ দেখে ভাবেন এটি ভিন্ন কোনও ব্যক্তি।

নাহার তৃণা : ঠিক আছে, আমি তাহলে ডাক নামটাই ব্যবহার করি। দীপেনদা, আপনি একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী, আবার গল্পকার; আমার প্রথম প্রশ্নই হলো মহাকাশ বিজ্ঞানের রহস্য নাকি সাহিত্যের কুহকশৈলী, কোনটি আপনাকে বেশি আনন্দ দেয় ?

দীপেন ভট্টাচার্য : বিজ্ঞান গভীর প্রশ্নের উত্তর দিতে চায়। কোনও কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে ? পদার্থবিদ্যার কী কী নীতি ও নিয়ম প্রকৃতিকে পরিচালনা করে ? আমাদের মহাবিশ্বের সৃষ্টি কী করে হলো ? পদার্থের ভর কোথা থেকে আসে ? এগুলোর যে তৃপ্তিদায়ক উত্তর আমাদের আছে এমন নয়, কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে এই ভাবনাগুলো আমাদেরকে কিছুটা দার্শনিক হতে বাধ্য করবে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনি শব্দ দিয়ে চরিত্র নির্মাণ করছেন, হয়তো সামগ্রিকভাবে সমাজকে চিত্রায়ণ করতে চাইছেন, কিন্তু এর পেছনে আপনার অস্তিত্বের দর্শন জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে কাজ করছে। এক এক জনের ক্ষেত্রে এক একভাবে সেটি প্রকাশ হবে। আমার ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি বিজ্ঞানের রহস্য আমাকে এমনই তাড়িত করে যে সেটি আমার সাহিত্য-লেখায় মূর্ত হতে বাধ্য, কিন্তু সেটা আসছে পুরোপুরি একটি দর্শনের বোধ থেকে। বিখ্যাত মার্কিন পদার্থবিদ নোবেলবিজয়ী স্টিভেন ওয়াইনবার্গ বলেছিলেন, মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমরা যত জানছি ততই তা উদ্দেশ্যহীন মনে হচ্ছে। সাহিত্যকে আমি দেখি আমাদের কর্মকাণ্ডকে উদ্দেশ্যমণ্ডিত করার একটি বাহন হিসেবে, কাজেই মহাবিশ্বের রহস্য ও সাহিত্যের রসশৈলী অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। দুটোই আমার জন্য রসদ।

নাহার তৃণা : এই কারণেই কি আপনি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির ধারাটি বেছে নিয়েছেন ?

দীপেন ভট্টাচার্য : আমি বহুদিন দেশের বাইরে, যদিও প্রতি বছর দেশে যাই। দেশের সামাজিক টানাপোড়েন, রাজনৈতিক উত্থান-পতনগুলোতে আমাকে কিছুটা পরোক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, সেই ক্ষেত্রে আমাকে এমন একটা মাধ্যম বেছে নিতে হয় যাতে আমি স্বচ্ছন্দ। বিজ্ঞান কল্পকাহিনি আমাকে সেই সুযোগটা দেয়, এই কাঠামোতে আমি আমার মতো করে কাল্পনিক কোনও জায়গার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারি। তবে আমার মনে হয় আমার উপন্যাসগুলোকে সরাসরি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি বললেও বেশির ভাগ ছোট গল্পকে সায়েন্স ফিকশন genre-র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করাটা ঠিক হবে না। অনেক ছোটগল্পতে আমি বিজ্ঞানের একটি উপাদান হয়তো ব্যবহার করি, কিন্তু সেটি গল্পটি নির্মাণের মূল ফবারপব বা যন্ত্র হলেও সামগ্রিক উপস্থাপনাটি সেই যন্ত্রর চাইতে বড়। উদাহরণস্বরূপ ধরুন ‘নিস্তার মোল্লার মহাভারত’ গল্পটি―সেখানে আয়নাকে ব্যবহার করা হয়েছে নিস্তার মোল্লার লেখনীশক্তির উৎস হিসেবে, কিন্তু কী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয়নাগুলি নিস্তার মোল্লাকে প্রভাবিত করছে তা বলা হয়নি। যেহেতু এই প্রক্রিয়াটিকে আমি বর্ণনা করিনি সেহেতু আমার কাছে এটি বিজ্ঞান কাহিনি নয়, এটিকে জাদুবাস্তবতা বা ওই ধরনের কোনও শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করলেও করা যেতে পারে। ওই গল্পটি আসলে আমাদের ইতিহাসেরই একটি পরোক্ষ চিত্রায়ন। আর একটি গল্পের উদাহরণ দিই ‘সিনেস্থেশিয়া’―এখানে প্রটাগনিস্ট শব্দের সঙ্গে রং দেখতে পায়, এটা আবার জাদুবাস্তবতাও নয়, এটি বাস্তবে ঘটতে পারে। এটি তো ১৯৭১-এ আমাদের নারীদের সংগ্রামেরই একটি চিত্র।

নাহার তৃণা : ‘সিনেস্থেশিয়ার’ কথা উল্লেখ করলেন বলে মনে পড়ল, আপনার লেখালিখির একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধকে ঘুরে ফিরে আসতে দেখা যায়। ৩০ লক্ষ শহিদের রক্ত, আড়াই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম আর অগণিত মানুষের যাতনার বিনিময়ে পাওয়া দেশের একজন সৎ লেখক মুক্তিযুদ্ধকে তাঁর অন্তরে ধারণ করবেন এটিই স্বাভাবিক। আপনি শুনলে হয়তো ব্যথিত হবেন, আজকের প্রজন্মের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধকে ‘বোরিং’ বিষয় হিসেবে দেখে থাকে। এর দায়ভার আমার-আপনার আমাদের সবার। বিশেষ করে অভিভাবকদের―বর্তমান প্রজন্মকে এই ভ্রান্ত ভাবনার ঘেরাটোপ থেকে কীভাবে বের করে আনা সম্ভব বলে মনে করেন ?

দীপেন ভট্টাচার্য : এই প্রশ্নটা কঠিন। এর মূল দায়িত্বটা রাজনৈতিক অভিভাবকদের, তাঁরা এটিকে কীভাবে উপস্থাপনা করছেন সেটার ওপর। আমার মনে হয় প্রথম থেকেই সেটি ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ। আর বর্তমানে এই সম্পর্কে যে সংকেত দেওয়া হচ্ছে সেটি স্বচ্ছ নয়, তরুণ প্রজন্ম এই অস্বচ্ছ বাণী বুঝতে পারছে না। এই প্রসঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে বলি, আমার লেখায় মুক্তিযুদ্ধ ফিরে ফিরে আসে। কারণ এটি আমার সত্তায় গ্রথিত। মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা বা নারীযোদ্ধাদের নিয়ে লিখব সেই চিন্তা থেকে কোনও লেখা শুরু করিনি, বরং লেখনী প্রক্রিয়ার অনুষঙ্গ হিসেবে ওই উপাদানগুলো আবির্ভূত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। আমার ‘অসিতোপল কিংবদন্তি’ গল্পে একটি যুদ্ধের উল্লেখ আছে, আর যুদ্ধ বলতে আমি মুক্তিযুদ্ধই বুঝি। এই গল্পটি এক অনুষ্ঠানে পড়বার পরে আমাকে একজন জিজ্ঞেস করলেন, ‘এই যুদ্ধটা কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কিনা ?’ আমরা এটা থেকে এতটাই দূরে সরে গেছি আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতাটুকুও মনে করতে চাই না। আমার লেখার রিভিউ করতে গিয়ে অনেক তরুণ পাঠকই আশ্চর্য হয় সেখানে মুক্তিযুদ্ধের উপস্থিতি দেখে, মুক্তিযুদ্ধ তাদের কাছে বিজ্ঞান থেকে বহু দূরে অবস্থিত। কিন্তু আমাদের কাজই হলো ‘কী হয়েছে আর কী হতে পারত’ সেটা তুলে ধরা। আমি মনে করি কোনও আদর্শবাদ যখন চরম অবস্থায় যায় তার ফলাফল সেই আদর্শের বিপরীতে কাজ করে। ১৯৭১-এর গণহত্যা এরকম একটি চরম আদর্শবাদী অবস্থান থেকেই শুরু হয়েছিল। দিতার ঘড়ি কিংবা শ্যাতোয়ান্ত-এর ডিস্টোপিয়ায় সেটি কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম।

নাহার তৃণা : আপনি বললেন মুক্তিযুদ্ধ আপনার সত্তায় গ্রথিত। এই বোধটিকে কি আমাদের জন্য একটু ব্যাখ্যা করবেন।

দীপেন ভট্টাচার্য : দেশভাগের পরে আমাদের প্রায় সব আত্মীয়রাই, দু তিনজন বাদে, ভারতে চলে যান। বাবা, দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, তখন ময়মনসিংহে আইনজীবী ছিলেন, বামপন্থী রাজনীতি করতেন। ওই সময়ে ওনাকে জেলে নিয়ে গেল তৎকালীন নুরুল আমিন সরকার। কাছে তখন আর কেউ ছিল না, সংসার চালাতে মা, চিত্রা ভট্টাচার্য, ময়মনসিংহের একটি স্কুলে পড়ানো শুরু করলেন। জেল থেকে ছাড়া পাবার পরে তাঁরা ঢাকায় চলে আসেন। আমার জন্ম দেশভাগের ১২ বছর পরে, কিন্তু প্রথম স্মৃতি থেকেই একটা অস্থির টালমাটাল অবস্থা আমার মনে প্রোথিত হয়ে আছে। ’৬৪-র দাঙ্গা, ’৬৯-র গণঅভ্যুত্থান, ’৭১-র যুদ্ধ। ১৯৬৪’র দাঙ্গার সময় আমরা রিফুজি হয়ে কলকাতা চলে যাই। মা ও বাবা সেই সময়ে একটি কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন, আমাদের বড় বোন, দেবলীনাকে, কলকাতায় মাসির ওখানে রেখে এলেন। আমরা এরপরে দিদিকে ছাড়া বড় হলাম, কিন্তু পরবর্তী পরিস্থিতি বিচারে এই কাজটির মধ্যে দূরদর্শিতা ছিল―১৯৭১-এ দিদিকে এবং সেই সঙ্গে আমাদেরকে রক্ষা করা কঠিন হতো।

১৯৭১ সনে আমরা মৃত্যুকে এড়াতে পারি, মা ও বাবা কয়েক মাস ঢাকায় আমাদের শুভানুধ্যায়ী ডক্টর আলীম আল রাজীর বাড়িতে অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। আমি ও বড় ভাই, দেবপ্রিয়, তখন টাঙ্গাইলে গ্রাম থেকে গ্রামে পাকবাহিনী, রাজাকার ও ডাকাতদের হাত থেকে পালাচ্ছিলাম। ডক্টর রাজী মা-বাবাকে ঢাকার বাইরে নিরাপদে আনার ব্যবস্থা করেন। পরে, আগস্ট মাসে, আমরা সবাই যমুনার ওপর দিয়ে, পাকবাহিনীর গানবোট এড়িয়ে, নৌকা করে আসাম পৌঁছাতে পারি। আমরা অনেকেই ভেবেছিলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা ১৯৭১-এর পূর্বের অস্থিরতা থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারবে। মুক্তিযুদ্ধের সত্তা কিছুটা হয়তো হয়েছে, কিন্তু পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। আমরা মনে হয় মননের দিক থেকে এখন পেছন দিকে যাচ্ছি। এসব চিন্তায় তাড়িত হই বলেই বললাম মুক্তিযুদ্ধের সত্তা চেতনায় প্রোথিত।

নাহার তৃণা : তাহলে একটু প্রথম দিকে ফিরে যাই। আপনার প্রথম প্রকাশিত বই নিওলিথ স্বপ্ন, যেটি ২০০০ সালে প্রকাশ পায়। বর্তমানে কল্পবৈজ্ঞানিক লেখক হিসেবে সাহিত্য জগতে দীপেন ভট্টাচার্য সুপরিচিত একটি নাম। এই মুহূর্তে প্রথম আত্মপ্রকাশের সেই মুহূর্তটিকে কীভাবে দেখছেন ? নিওলিথ স্বপ্ন বইটির পটভূমি এবং সেটি লেখার পেছনের গল্পটি আমরা শুনতে আগ্রহী।

দীপেন ভট্টাচার্য : নিওলিথ স্বপ্ন যখন বের হয় তখন আমার বয়স একচল্লিশ, বলতে পারেন সাহিত্য জগতে আমার প্রবেশ বেশ পরিণত বয়সে। যদিও নিওলিথ স্বপ্নের ‘প্রাসাদ’ নামের গল্পটি লিখেছিলাম আরও আঠারো বছর আগে, তেইশ বছর বয়সে, যখন আমি মস্কোতে পড়তাম।

নাহার তৃণা : আচ্ছা। উচ্চমাধ্যমিক শেষ করে উচ্চশিক্ষার্থে আপনি মস্কো চলে যান। সেটা কত সালে ? রাশিয়াতেই কেন গেলেন ?

দীপেন ভট্টাচার্য : মস্কোতে আমি যাই ১৯৭৭ সনে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য সেই সময় আমাদেরকে ওই দেশটি সম্পর্কে কৌতূহলী করেছিল, এছাড়া আমার স্কুল জীবনের পরিবেশে অনেক মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলাম যারা সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার অনুরাগী ছিলেন, এবং তৃতীয়ত, বাংলাদেশ সরকারের একটি ভূতাত্ত্বিক সংস্থার মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হই।

নাহার তৃণা : আপনি মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যকলার জন্য এটি মস্কোর একটি দর্শনীয় ইমারত হিসেবে বিখ্যাত। আপনার ‘প্রাসাদ’ গল্পটির প্রেক্ষাপট হিসেবে এই বাড়িটির বিশালত্বের প্রভাব আপনি এর আগে উল্লেখ করেছেন। তাহলে আমরা কি ধরে নিতে পারি যে এই দালানটিই আপনাকে সাহিত্য জগতে নিয়ে এসেছে ?

দীপেন ভট্টাচার্য : এটা তো বেশ একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন, আগে ভেবে দেখিনি এই ব্যাপারে, তবে এটা ঠিক যে, ‘প্রাসাদ’ লেখা হয়েছিল আমার দীর্ঘ তিন বছর লমোনোসভ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বিশাল ভবনটিতে বসবাসের ফসল হিসেবে, যেখানে ভুল করে, নিজের ঘরের বদলে, অন্য একটি অংশে অন্য কারও ঘরে প্রায়শই চলে যেতাম। হেমন্তে গাছের পাতার রং বদলাত, জানালার বাইরে বহু নিচে সেই রঙিন পাতার গাছগুলো দেখতাম বাদামি, হলুদ, লাল। শীতে নিচটা শুভ্র তুষারে সাদা হয়ে থাকত। ওই সময়ে রুশ ভাষায় গার্সিয়া মার্কেজের নিঃসঙ্গতার একশ বছর বইটির প্রথম অংশ পড়ার সুযোগ হয়, এবং জাদুবাস্তবতা তখন আমাকে খুব আকৃষ্ট করে। ‘প্রাসাদ’ গল্পটিতে এক ধরনের নিঃসঙ্গতা আছে, সেটা মার্কেজের নিঃসঙ্গতা নয়, বরং বিদেশে যারা ছাত্র হয়ে যায় সেই তরুণদের এক ধরনের সামাজিক বিচ্ছিন্নতার বোধ। বহু পরে ২০০০ সনে, আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় দ্বিজেনদার (শর্মা) উৎসাহে প্রাসাদের সঙ্গে আরও তিনটি গল্প যুক্ত করে নিওলিথ স্বপ্ন বইটি বের হয়। এই বইটিকে কিছুটা পুনর্লিখন করে ২০২৩-এ প্রথমা থেকে বের হয়েছে। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আমার সত্তার চরিত্র ঠিক কী, তাহলে আমি বলব এটা নিওলিথ স্বপ্নর মতন। ওই বইটি স্বতঃস্ফূর্ত, ভাষাটিও পরবর্তী লেখার থেকে ভিন্ন।

মস্কোতে পড়াশোনা শেষ করে আমি ১৯৮৪ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচডি করার জন্য চলে আসি। পরবর্তী পনেরো বছর মূলত জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণা কাজেই নিয়োজিত ছিলাম, তখন গল্প লেখার কোনও সুযোগ হয়নি, এছাড়া বাংলাসাহিত্য জগতের আলোচনা থেকেও আমি অনেক দূরে ছিলাম। পিএইচডির দীর্ঘ পাঁচ বছরে বাংলায় মনে হয় সেভাবে কথাও বলিনি। আমার সাহিত্যজগতে একটা বিরাট ছেদ পড়ে।

নাহার তৃণা : আমরা আপনার লেখা নিয়ে আরও আলোচনা করব। এখন জিজ্ঞেস করি আপনি কি ছোটবেলা থেকেই জ্যোতির্বিদ হতে চেয়েছেন ?

দীপেন ভট্টাচার্য : একদম ছোট থাকতে আমি হয়তো রেলগাড়ির কয়লা ইঞ্জিনের ড্রাইভার হতে চেয়েছিলাম। যাত্রীদের তাদের গন্তব্যে নামিয়ে দিয়ে তারা চলে যায় কোন অজানা উদ্দেশ্যে, কপালে ফেট্টি বাঁধা, মাথা বের করে সামনে কী আছে দেখছে, দড়ি টেনে ট্রেনের বাঁশি বাজাচ্ছে। আমি ভাবতাম তাদের জীবন কী রোমাঞ্চকর, তাদের পথের শেষ নেই। যাই হোক স্বাধীনতার পরে আমি তখন হয়তো অষ্টম শ্রেণি, রাতের আকাশ আমাকে খুব আকৃষ্ট করে। আকাশের তারারা ঠিক কী সেটা আমার জন্য একটা বিরাট রহস্যের ব্যাপার ছিল। গভীর রাতে একাই ছাদে উঠে আকাশের তারাদের চিনে নিতাম। মোহাম্মদ আবদুল জব্বারের তারা পরিচিতি এই সময়ে আমাকে খুব সাহায্য করে। পরে, ১৯৭৫ সনে, আমরা কয়েক বন্ধু মিলে ‘অনুসন্ধিৎসু চক্র’ নামে একটি বিজ্ঞান ক্লাব প্রতিষ্ঠা করি। বঙ্গবন্ধু হত্যার পরে তখন একটা হতাশার সময় ছিল, তখন হয়তো আমরা ভেবেছিলাম বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ একটা উত্তরণের পথ দেখাবে। খুব সরল চিন্তা ছিল বলতে পারেন। ‘অনুসন্ধিৎসু চক্র’র অন্যতম কর্মকাণ্ডই ছিল জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত। ছোট পরিসরে হলেও ‘অনুসন্ধিৎসু চক্র’ টিকে গেছে। ২০০৯ সনে চক্রের একটা বড় দল নিয়ে আমরা পঞ্চগড়ে যাই পূর্ণ সূর্যগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করার জন্য, আমাদের উদ্যোগে পঞ্চগড় স্টেডিয়ামে প্রায় পনেরো হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিল গ্রহণ দেখবার জন্য। দেশে এলে চক্রের উদ্যোগে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে যাই বক্তৃতা দিতে বা দুরবিনে আকাশ দেখাতে। আমাদের এক বন্ধু শাহজাহান মৃধা বেনু শ্রীপুরে একটা বড় মানমন্দির করেছেন, এই মুহূর্তে সেখানকার জন্য একটি বড় টেলিস্কোপ জোগাড় করার চেষ্টা করছি।

নাহার তৃণা : এরপরে মস্কো চলে গেলেন ? ওখানে গিয়ে রুশ ভাষা শিখতে হলো ?

দীপেন ভট্টাচার্য : হ্যাঁ, এটাকে প্রস্তুতি বর্ষ বলে, রুশ ভাষা শেখার সঙ্গে সঙ্গে রুশীতেই পদার্থবিদ্যা, অংক এসব ছিল। এরপরে যখন মস্কোর লমোনোসভ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে যাই তখন ক্লাসে আমিই একমাত্র বিদেশি ছাত্র ছিলাম, প্রথম দিকে খুবই কঠিন অবস্থায় ছিলাম, কাঁদতে বাকি রেখেছিলাম আর কি! ওখানে আমি যে বিষয়ে গবেষণা করেছিলাম সেটা হলো এমন সব গ্যালাক্সির ওপর, যে গ্যালাক্সিগুলো আমাদের গ্যালাক্সি থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী।

নাহার তৃণা : এরপরে যুক্তরাষ্ট্র চলে গেলেন। মস্কোতেও তো পিএইচডি করতে পারতেন ?

দীপেন ভট্টাচার্য : পারতাম, তবে সময় হয়েছিল মস্কো ছাড়বার। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভেতর থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। আমার অভিজ্ঞতা হলো―একটা আদর্শের জায়গায় পৌঁছাতে গিয়ে ব্যক্তি-মানুষের অধিকার অনেক সময় পূর্ণ হয় না, ক্ষমতা আর জনগণের মধ্যে বিরাট ফাঁক সৃষ্টি হয়। আর যে রাষ্ট্রের ভূমিকা ধীরে ধীরে কমে আসবার কথা সেই রাষ্ট্রই সর্বক্ষমতাময় হয়ে ওঠে, সে প্রতিটি জিনিস পরিচালনা করতে চায়, কিন্তু দক্ষতার সঙ্গে করতে পারে না। ওখানে আবার তখন অনেক বিদেশি ছাত্র আইনভঙ্গ করে বিদেশি জিনিস বেচত এবং সেটা তাদের আর একটা বিত্তশালী শ্রেণিতে পরিণত করেছিল। এটি খুব একটা সুস্থকর পরিবেশ সৃষ্টি করেনি। এটা বলতে পারেন বিদেশি ছাত্রদের মধ্যেই অর্থনৈতিক শ্রেণিবিভাগ সৃষ্টি হয়েছিল, আমি এর থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। মস্কো বিশাল শহর ছিল, কিন্তু শহরের বাইরে যেতে আমাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল, অন্য শহরে যেতে হলে ভিসা লাগত। আমি খুবই ভাগ্যবান যে, লমোনোসভ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টের্নবার্গ জ্যোতির্বিদ্যা ইনস্টিটিউটের (যেখানে আমি গবেষণা করেছি) অধ্যাপকেরা, আমাকে যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যাবার জন্য সুপারিশপত্র দিয়েছিলেন।

নাহার তৃণা : ওখান থেকে আপনি যুক্তরাষ্ট্রে এলেন। এটা একটা বড় পরিবর্তন।

দীপেন ভট্টাচার্য : হ্যাঁ। আমি নিউ হ্যাম্পশায়ারে পড়তে আসি― ইউনিভার্সিটি অফ নিউ হ্যাম্পশায়ার, আমেরিকার উত্তর-পুব কোণে, বোস্টন থেকে ঘণ্টা দুয়েক উত্তরে। নিউ হ্যাম্পশায়ার স্টেটের একদিকে মেইন, আর একদিকে ভেরমন্ট, উত্তরে কানাডা, দক্ষিণে ম্যাসাচুসেটস। এই জায়গাটাকে বলে নিউ ইংল্যান্ড। হেমন্তের সময় এর সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। নিউ ইংল্যান্ডের প্রকৃতি আমার ওপর অপূর্ব প্রভাব ফেলে। এই সময় থেকেই আমি পাহাড়ে হাইকিং বা ক্যাম্পিং-এ আকৃষ্ট হই। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পড়ছিলাম সেটা গামা-রে বা গামা রশ্মি জ্যোতির্বিদ্যার জন্য খ্যাত ছিল। গামা-রে আসলে আলোই, কিন্তু যে আলো আমরা চোখে দেখি না, যেমন বেতার তরঙ্গ, অবলোহিত বা ইনফ্রা রেড, আলট্রা ভায়োলেট বা অতিবেগুনী, কিংবা এক্স-রে চোখে দেখি না। এই সবের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হলো গামা-রে। মহাশূন্য থেকে আগত গামা-রে আবার বায়ুমণ্ডল শুষে নেয়, সেজন্য ওই রশ্মি শনাক্ত করতে পারে এমন ডিটেকটর বানিয়ে সেটাকে বায়ুমণ্ডলের ওপরে বেলুন দিয়ে ওঠাতে হতো। আমার থিসিসের উপদেষ্টা ছিলেন ডক্টর এডওয়ার্ড চাপ, উনি সূর্য থেকে আগত নিউট্রন কণা প্রথম আবিষ্কার করেন। আমার পিএইচডি থিসিস ছিল মহাকাশে গামা রে বিকিরণ করতে পারে এমন তারা (যেমন ব্ল্যাক হোল বা নিউট্রন নক্ষত্র) এবং গ্যালাক্সিদের পর্যবেক্ষণ করা। এইজন্য আমাকে টেক্সাসে যেতে হয়েছিল, সেখানে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার লোকজন এসে আমাদের গামা-রে ডিটেকটরকে বেলুন দিয়ে মাটি থেকে ৪০ কিলোমিটার ওপরে ওঠানোর ব্যবস্থা করে।

নাহার তৃণা : এরপরে আপনি নাসার গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারে কাজ করতে এলেন, সেখানকার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলুন।

দীপেন ভট্টাচার্য : হাবল টেলিস্কোপ আমাদের পৃথিবীর কক্ষপথে একটি দুরবিন, সেরকম কক্ষপথে আর একটি বড় স্যাটেলাইট ছিল, যার নাম ছিল কম্পটন গামা-রে অব্জারভেটরি। আমার কাজ ছিল সেটার থেকে প্রেরিত ডাটা বিশ্লেষণ করা। তখন আমি ঘএঈ ২৫৩ নামে একটি গ্যালাক্সি থেকে গামা রশ্মি আবিষ্কার করি। নিল গেহরেলস নামে একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ তখন আমার সুপারভাইজার ছিলেন, উনি পরে বেশ অল্প বয়সেই ক্যান্সারে মারা যান, ওনার নামে এখন নাসার একটি স্যাটেলাইট নামাঙ্কিত হয়েছে―নিল গেহরেলস সুইফট অবজারভেটরি। ওখানে আমি বছর তিনেক ছিলাম, এর পরে ক্যালিফোর্নিয়ার রিভারসাইডে চলে আসি, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গামা রশ্মির দলে যোগ দিই, সেটির ফান্ডিংও নাসাই করত।

নাহার তৃণা : কোন গবেষণাটি আপনাকে সবচেয়ে বেশি তৃপ্ত করেছে ?

দীপেন ভট্টাচার্য : একটি বিশাল তারা যখন তার ভেতরের জ্বালালি ফুরিয়ে ফেলে তখন সে বিস্ফারিত হয়, তার সমস্ত উপরিভাগ প্রচণ্ড বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একে সুপারনোভা বলে এবং প্রায় দশ লক্ষ বছর পর্যন্ত এটির ধংসাবশেষ আমরা দেখতে পাই। আমাদের গ্যালাক্সিতে যে ক’টা সুপারনোভার ধংসাবশেষ আমরা দেখতে পাই তাদের দূরত্ব নির্ধারণ করে গ্যালাক্সিতে সুপারনোভার ধংসাবশেষ কীভাব ছড়িয়ে আছে সেটার একটা মডেল আমার এক ছাত্রর সহযোগিতায় তৈরি করেছিলাম। এই কাজটি ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হলেও ২০২৪-এও এটিকে আমাদের গ্যালাক্সিতে বিভিন্ন উচ্চ শক্তির কণা এবং গামা-রে বিতরণ নির্ধারণ করতে অনেক সময় ওই মডেলটি অনেকে ব্যবহার করেন।

নাহার তৃণা : তাহলে বলা যায় এই পুরো সময়টা জুড়ে আপনার বাংলায় লেখালিখি কমই ছিল।

দীপেন ভট্টাচার্য : একেবারেই, তবে যেহেতু স্কুলজীবন থেকেই ছোটখাটো লেখার চর্চা করেছি, সাগ্নিক নামে আমরা একটা দেয়াল পত্রিকা বার করতাম, পরে একবার একটা একুশে সংকলন ছিল। সেজন্য এই গবেষণার সময়েও কিছু কিছু লিখতাম, সেগুলি আর ছাপার মুখ দেখেনি।

নাহার তৃণা : এবার আমরা সরাসরি আপনার সাহিত্য জগতে প্রবেশ করি। নিস্তার মোল্লার মহাভারত এবং দিতার ঘড়ি, আপনার এই অসামান্য দুই সৃষ্টির মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে হয়েছে, এই বোঝায় কি কোনও ভুল আছে ? বিশদে বিষয়টা নিয়ে যদি কিছু বলেন ?

দীপেন ভট্টাচার্য : খুব ভালো প্রশ্ন। দিতার ঘড়ি হলো উপন্যাস আর নিস্তার মোল্লার মহাভারত হলো ছোটগল্প। এদের মধ্যে যোগসূত্র হলো দুটোর মধ্যেই ‘সময়’ একটি উপাদান, দুটোর মধ্যেই একটি মহাবিশ্বের বিকল্প চিন্তা রয়েছে, এবং দিতার ঘড়ি যদি হয় মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সময়ের রূপক, তাহলে নিস্তার মোল্লা হলো মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রকৃত সময়।

দিতার ঘড়ি লিখতে আমার কয়েক বছর সময় লেগেছিল, যে জিনিসটা আমার মাথায় ছিল সেটা হলো উপন্যাসটির প্রতিটি অধ্যায়ে চরিত্র নির্মাণ এবং ভাষার গাঁথুনিকে অগ্রাহ্য করা যাবে না। যত্ন নিয়ে এগুলো গড়তে হবে। কিন্তু এছাড়াও প্রতিটি অধ্যায় কাহিনির সামগ্রিক রহস্যের একটা অংশ হবে। বইটিকে layered mystery বলতে পারেন। এবং এই রহস্যের জট ছাড়াতে পাঠককে হয়তো খাতা পেন্সিল নিয়ে বসতে হবে। কিন্তু এই উপন্যাসে একটি paradox বা কূটাভাস আছে যেটা হয়তো অনেকেই ধরতে পারেননি।

আমার দায় হলো পাঠককে এরকম কিছু বৌদ্ধিক চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া। যেমন, ‘মাউন্ট শাস্তা’ গল্পে একটা ইমেইল ঠিকানা দিয়েছিলাম, বলেছিলাম কারও সময় উল্টাদিকে বইছে এরকম সাক্ষ্য পেলে ওই ইমেইলে লিখতে। সেখানে বলেও দিয়েছিলাম যে, আপনি যদি এখানে মেইল করেন তবে আপনিও এক ধরনের বিজড়নে জড়িয়ে অতীতের দিকে যাত্রা করতে পারেন, সুতরাং সাবধান! ‘নিস্তার মোল্লা’র সূচনায়, গল্পটি পড়ার আগে, পাঠককে তাঁর নামটা উচ্চারণ করতে বলেছিলাম, এবং গল্পের শেষেও আর একবার। ভাবতে বলেছিলাম, এই দুটি উচ্চারণের মধ্যে তফাৎ হলো কিনা, যদি হয় তবে, লিখেছিলাম, তার বিশ্ব গল্পটি পড়ার সময় বদলে গেছে। কুলদা রায় এটাকে ব্রেখটিয়ান অভিঘাত বা এলিয়েনেশন বলেছেন যেখানে দর্শককে নাটকের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করাটা লেখকের উদ্দেশ্যের মধ্যে থাকে। এটা আমি যে সব সময় সজ্ঞানে যে করি তা নয়, কিন্তু গল্পের ন্যারেটিভের সঙ্গে পাঠককে অঙ্গীভূত করার একটা উদ্দেশ্য আমার সবসময় থাকে। এটা আবার সব পাঠকের পছন্দ নয়। সেদিন দেখলাম গুডরিডসে-এ আমার লেখা প্রসঙ্গে একজন এই সম্বন্ধে লিখেছে যে, যে গল্পগুলোতে সরাসরি পাঠককে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয়নি সেগুলো তার পছন্দ।

নাহার তৃণা : গুডরিডসের রিভিউয়ে আপনার অনেক পাঠক দিতার ঘড়িকে বাংলা সায়েন্স ফিকশনের একেবারে প্রথম সারির বই বলে আখ্যায়িত করেছে। প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে এটি লিখেই কি আপনি সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি পেয়েছেন ?

দীপেন ভট্টাচার্য : হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। দিতার ঘড়ি লিখতে আমার বছর তিনেক লেগেছিল। এটা বের হয়েছিল প্রথমা থেকে ২০১২তে। এর একটা বড় অংশ আমি বিভিন্ন কফি শপে বসে লিখেছি, জানি না আমার পক্ষে দিতার ঘড়ির মতো আর একটি উপন্যাস লেখা সম্ভব হবে কিনা। সায়েন্স ফিকশন লেখকদের জন্য কোয়ান্টাম মেকানিক্স একটা বড় যন্ত্র বা ফবারপব যা দিয়ে কাহিনির গতিপ্রকৃতি বদলানো যায়। সেখানে একটি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বহু সমান্তরাল জগতের সৃষ্টি সম্ভব। দিতার ঘড়ির শেষটা বিভিন্ন মহাবিশ্বের সম্ভাবনা দিয়ে শেষ হয়েছে যেটা আমাদের দেশের ইতিহাসের বিভিন্ন রূপ বলতে পারেন। আমি এখানে একটা সুড়ঙ্গকে ব্যবহার করেছিলাম, প্রটাগনিস্ট সুড়ঙ্গের শেষে কোন পথে যাবে সেই সিদ্ধান্তের ওপর মহাবিশ্ব ভাগ হয়ে যায়। এটা আমার জন্য ছিল খুবই তৃপ্তিদায়ক।

নাহার তৃণা : বৈজ্ঞানিক কল্প-গল্প এবং সাধারণ গল্পের ভেতর যে ভিন্নতা রয়েছে সেটিকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন ?

দীপেন ভট্টাচার্য : ইতালির লেখক ইতালো কালভিনো চমকপ্রদ সব কাহিনি লিখেছেন, তাতে জাদুবাস্তবতা, বিজ্ঞান, ধাঁধা, দৈনন্দিন ঘটনা সব মিলে মিশে একাকার। হারুকি মুরাকামি তাঁর লেখায় এক ধরনের অধিবাস্তবতার আশ্রয় নেন, যা কিনা আমাদের সাধারণ কার্যক্রমকে করে তোলে রহস্যময়, এমন রহস্যময় যে আপনার ফ্ল্যাটের স্টোভে একটা ডিম ভাজছেন, সেই প্রক্রিয়াটাও হয়ে ওঠে পরাবাস্তব। এমন যেন আপনি এক্স-রের চশমা দিয়ে পৃথিবী দেখছেন, সেই চশমা আপনার যে কোনও ক্রিয়ার (action অর্থে) পেছনে একটা সুদূরপ্রসারী অব্যক্ত বোধের সন্ধান দেবে। কাজেই অনেক ‘সাধারণ’ গল্পই সাধারণ নয়, বরং জীবনের সাধারণতার মধ্যেই এক ধরনের কল্প-গল্পের অভিব্যক্তি।

কিন্তু তাহলে বিজ্ঞান কল্পকাহিনি বলতে কি কিছু নেই ? বিজ্ঞান কল্পকাহিনিকারই বা কে ? The HandmaidÕs Tale-এর লেখক বিখ্যাত কানাডীয় সাহিত্যিক মারগারেট অ্যাটউড নিজেকে বিজ্ঞান কল্পকাহিনিকার বলতে রাজি নন। উনি বলেন, আমার লেখা কল্পনা বটে, সেখানে যা ঘটে তা আজ সম্ভব নয়, তবে ভবিষ্যতে হতে পারে, কাজেই সেটি বাস্তব। অ্যাটউডের এই ধারণাটিকে সমালোচনা করে The Left Hand of Darkness-এর লেখক, প্রয়াত মার্কিন সাহিত্যিক উরসুলা লে গুইন, বলেছিলেন, অ্যাটউড নিজেকে তথাকথিত শুদ্ধ সাহিত্যিক বলে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তার নিজের সৃজনের যথার্থ মূল্যায়ন করতে বাধা সৃষ্টি করছেন। গুইনের মতে অ্যাটউডের অনেক রচনাতেই, যেমন মানবসমাজের পূর্ণাঙ্গ ধ্বংসের যে কাল্পনিক রূপ দেওয়া হয়েছে তা মূলধারার বাস্তবসম্মত সাহিত্যের আঙ্গিকে বিচার করা সম্ভব নয়, সেগুলোকে বিজ্ঞান কল্পকাহিনি হিসেবেই বিচার করতে হবে। উরসুলা গুইন আর মারগারেট অ্যাটউড, দুজনের লেখা দিয়েই আমি প্রভাবিত, দুজনই আমার খুব প্রিয়, কিন্তু আমি মনে করি গুইনের কথাটা ঠিক নয়। মনে করুন, আপনি ঘুমের মধ্যে একটি স্বপ্ন দেখলেন যে, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কিংবা আপনি একটি ডিস্টোপিয়া বা দুঃস্বপ্নের নগরীতে বাস করছেন। ঘুম থেকে উঠে আপনি কি ভাববেন এটির সঙ্গে আপনার জীবনের কোনও সম্পর্ক নেই, বরং আপনার জীবনের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করেই ওই স্বপ্ন সৃষ্টি হয়েছে, সেটি আপনার জীবনেরই অঙ্গ।

নাহার তৃণা : তাহলে সায়েন্স ফিকশনের সংজ্ঞাটা কী হবে ?

দীপেন ভট্টাচার্য : আভিধানিক সায়েন্স ফিকশনের সংজ্ঞাটা খুবই সংকীর্ণ বা সীমিত, এটা মূলত মানুষের জীবনে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের ভূমিকার প্রভাবের কথাই বলে। কোনও কোনও তাত্ত্বিক এই ধারণাটাকে একটু বর্ধিত করেছে, তাদের মতে বিজ্ঞান কল্পকাহিনি একটা বিকল্প জগতের সৃষ্টি করে, যে বিকল্প জগৎ বোঝার জন্য আমাদের বর্তমান বিজ্ঞান যথেষ্ট। এই সংকীর্ণ সংজ্ঞায় তো অনেক কিছুই সায়েন্স ফিকশন নয়। আমার একটা গল্প আছে ‘রান বয় রান’ নামে, যেখানে দক্ষিণ ঢাকার একটি কিশোর তার কাটা ঘুড়ি খুঁজতে একটি গলিতে একজন ছুটন্ত প্রৌঢ়র সাক্ষাৎ পায় যে তাকে শুধু বলতে পারে ‘রান বয় রান’। সেই কিশোর বড় হয়ে প্রবাসী হয় এবং ঢাকায় ফিরে এলে তাকে কিছু গুণ্ডা ছেলে ধাওয়া করে। দৌড়ানোর সময় সে একটা গলিতে ঘুড়িসহ একটি কিশোরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, এবং সে শুধু বলতে পারে, ‘রান বয় রান’। শুধু তখনই আমরা জানতে পারি যে, প্রথম অংশটি ঘটে ১৯৭১-এর মার্চে। নিজের প্রৌঢ় চরিত্রের সঙ্গে দেখা হবার পরে পাকিস্তানি বাহিনি তাদের পাড়া ধ্বংস করে দেয় এবং তার মা-বাবাকে মেরে ফেলে, সে পালাতে পারে। ভবিষ্যতের চরিত্র অতীতের চরিত্রকে পালাতে বলছিল পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে, কিন্তু সবকিছু খুলে বলার সুযোগ হয়নি কারণ তার নিজের জীবন বিপন্ন ছিল, আর সে জানত না যে, তার কিশোর চরিত্রের সঙ্গে দেখা হবার কথা। কেন তার জীবন বিপন্ন ছিল ? কারণ সে একটা পাখিকে কিশোর গুণ্ডাদের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল। এখানে সময়ে ভ্রমণের (time travel) এবং অতীতকে যে বদলানো যায় না সেই বৈজ্ঞানিক ধারণাদুটো আছে। আমি এটাকে হয়তো শুধু কল্পবিজ্ঞান বলতে নারাজ, কারণ তাহলে এই গল্পে আমার যে মূল অনুভূতি, যে দর্শন প্রকাশ করতে চেয়েছি তার অবমূল্যায়ন হবে, বিশেষত যখন আমি দেখাতে চেয়েছি যে, প্রৌঢ় হলেও সেই কিশোরের আততায়ীদের হাত থেকে ছোটা শেষ হয়নি।

তাহলে আবার ফিরে আসি সেই প্রশ্নে―বিজ্ঞান কল্পকাহিনি বলে কি কিছু নেই ? আমি এটা লেখকের ওপর ছেড়ে দেবার পক্ষপাতী। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি চিন্তা একদিকে সমাজ ও অন্যদিকে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের মিথস্ক্রিয়ারই অভিব্যক্তি, তাই ভালো এবং সময়োত্তীর্ণ বিজ্ঞান-কল্পকাহিনি নৈর্ব্যক্তিক নয়। সেই অর্থে লেখক যতই কাল্পনিক সমাজ বা প্রকৌশল চিন্তা করুন না, তার তাৎক্ষণিক পরিপার্শ্বকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন না। এমনকি যাকে আমরা হার্ড সায়েন্স ফিকশন বলি তার মধ্যেও সেটি বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ ধরুন একটি মার্কিন টেলিভিশন সিরিজ যার নাম হলো ‘স্টারট্রেক’। স্টারট্রেক সিরিজ শুরু হয়েছিল ১৯৬৫ সনে এবং এখনও নানা রূপান্তরে এটি বর্তমান। অনেক সায়েন্স ফিকশনই ডিস্টোপিক, আবার অনেকগুলো ভবিষ্যৎ সমাজ সম্পর্কে খুব আশাবাদী, এটা একটা আশাবাদী সিরিজ। স্টারট্রেকে দূর ভবিষ্যতে মানুষ আমাদের গ্যালাক্সিতে উন্নত মহাকাশযানে ভ্রমণ করছে, নতুন সভ্যতার সন্ধান পাচ্ছে, তাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করছে। স্টারট্রেক হলিউডের সৃষ্টি, কিন্তু সেখানে দেখানো হচ্ছে একটা শ্রেণিহীন সমাজ যেখানে টাকার ব্যবহার উঠে গেছে, এবং মানুষ মেধার ভিত্তিতে সৃষ্টিশীল কাজ করে যাচ্ছে। আমরা যারা এই সিরিজ দেখেছি, তারা কিন্তু অবচেতন মনে এটাই হয়তো মনে করেছি যে, ভবিষ্যৎ সমাজ হয়তো এরকমই হবে। কাজেই সমাজের দিকনির্দেশিকা হিসেবে বিজ্ঞান কল্পকাহিনির একটা ভূমিকা আছে। সেখানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সমাজের পরিবর্তন ওতপ্রতোভাবে জড়িত। বর্তমানে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে মানুষের যোগাযোগের, তথ্য অভিগম্যতার আমূল পরিবর্তন হচ্ছে, এটাকে এক ধরনের সায়েন্স ফিকশনের বাস্তবায়ন বলতে পারেন। তাই এই ধরনের কাহিনিকে শুধু সায়েন্স ফিকশনের মবহৎব-য় অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী আমি না। আর তাই বিজ্ঞান-কল্পকাহিনি নামে অভিহিত লেখাকে এখন সময় হয়েছে বাংলা সাহিত্যের মূলধারায় স্বীকৃতি দেওয়ার।

নাহার তৃণা : আপনাকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম সমাজের প্রতি লেখকের দায়িত্ব আছে কি না ? আমার মনে হয় আপনি উত্তরটা দিয়ে দিয়েছেন। সায়েন্স ফিকশন লেখার ইতিহাস কি পুরানো ? আর বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গল্পের পূর্বসূরি হিসেবে কাদের সৃষ্টিকে অগ্রাধিকার দিতে পছন্দ করেন ?

দীপেন ভট্টাচার্য : আমি তাহলে একটু পেছন থেকে শুরু করি। বহু পুরানো সময় থেকেই বৈজ্ঞানিক ধারণা―অন্তত মানুষ বিজ্ঞান বলতে যা ভাবত―সেটা মিথোলজি ইত্যাদির মধ্যে রচনা করে গেছে। পার্থিব মিথোলজি থেকে আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর নামকরণও এক ধরনের সায়েন্স ফিকশন। অনেকে আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে রচিত সুমেরীয় মহাকাব্য গিলগামেশকে এই ধরনের ফিকশনের শুরু বলে মনে করেন। আমার মতে সেটা হলো ফ্যান্টাসি, যেমন মহাভারতের কিছু উপাদান, কিংবা সহস্র এক আরব্য রজনীর কিছু গল্পকেও ফ্যান্টাসি বলা চলে, সেগুলো সায়েন্স ফিকশন ঘরানার নয়। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে সিরিয়াবাসী গ্রিক লেখক লুসিয়ান ‘একটি সত্য ঘটনা’ নামে একটি স্যাটায়ার উপন্যাস লেখেন, যেখানে চাঁদে ভ্রমণ এবং সেখানে চাঁদের এবং সূর্যের মানুষদের মধ্যে শুকতারার দখল নিয়ে যুদ্ধ এরকম অনেক ব্যাপার আছে, ভেবে দেখুন এটা আজ থেকে দু হাজার বছর আগে। অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞান কাহিনি বলতে আমরা যা বুঝাই সেটা পরবর্তীকালে রেনেসাঁ, জ্ঞানযুগের উন্মেষ, শিল্পবিপ্লব ইত্যাদির সময়ে এসেছে। আমি এর মধ্যে শুধু দুটি উল্লেখযোগ্য রচনার কথা বলব―একটা হচ্ছে জোনাথান সুইফটের গালিভারের ভ্রমণ ও অন্যটি ফরাসি দার্শনিক ভল্টেয়ারের মাইক্রোমেগাস। আমি আশ্চর্য হই মাইক্রোমেগাসে, ভলটেয়ার সেই আড়াই শ বছর আগেই মহাবিশ্বের মাঝে মানুষের তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর উপস্থিতি সত্ত্বেও অন্ধ ঔদ্ধত্যের কথা কেমন স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন।

এবার আসি বাংলার ঐতিহ্যের ব্যাপারে। উনবিংশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে অক্ষয়কুমার দত্ত সবাই তখন জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনায় আগ্রহী ছিলেন, সেই শতকের শেষে জগদীশ চন্দ্র বসু লেখেন পলাতক তুফান আর জগানন্দ রায় শুক্রভ্রমণ। এগুলো কতখানি বিজ্ঞান কল্পকাহিনি সে প্রসঙ্গে না গিয়ে বলি এদের অব্যবহিত পরেই রোকেয়া সুলতানা লেখেন SultanaÕs Dream। আমাদের এক বন্ধু লেখক সৈয়দ আশরাফ আহমেদের মতে বঙ্গদেশ থেকে সায়েন্স ফিকশন হিসেবে সুলতানার স্বপ্নরই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত, যদিও সেটা বাংলায় লেখা হয়নি। এরপরে অনেক রহস্য কাহিনি লেখা হয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞান ফিকশন সেভাবে হয়নি। বহু পরের প্রেমেন্দ্র মিত্রর ঘনাদা সিরিজ আমার খুবই প্রিয় ছিল, সত্যজিৎ রায়ের শঙ্কু হয়তো সেভাবে নয়। পশ্চিমবঙ্গে ওই সময়ে অদ্রীশ বর্ধন অনেক কাজ করেছেন, নিজের গল্প-উপন্যাস ছাড়াও জুল ভার্ন অনুবাদ করেছেন, কল্পকাহিনির ম্যাগাজিন শুরু করেছেন। বাংলাদেশে জনপ্রিয় বিজ্ঞান লিখেছেন আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, আলী আসগর। বিজ্ঞান কল্পকাহিনি লিখেছেন স্বপন গায়েন, হুমায়ূন আহমেদ, মুহম্মদ জাফর ইকবাল। শেষের দুজন বাংলাদেশে এই ধরনের মবহৎব-কে জনপ্রিয় করার জন্য বিশেষ অবদান রেখেছেন তা বলাই বাহুল্য। বর্তমানে বাংলার সায়েন্স ফিকশন জগতে এক নবজাগরণ এসেছে। কলকাতা থেকে কল্পবিশ্ব নামে ওয়েবজিন বার হচ্ছে তাতে দুই বাংলার লেখাই স্থান পাচ্ছে।

নাহার তৃণা : বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান কল্পকাহিনি লেখা কি দুরূহ ? অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা কী এই বিষয়ে ?

দীপেন ভট্টাচার্য : একটা দেশ বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে এলে সেই দেশের ভাষায় সায়েন্স ফিকশন লেখা সহজ হয়। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে বিজ্ঞান কল্পকাহিনি উদ্ভব। মেরি শেলী ফ্রাঙ্কেনস্টাইন লিখলেন সেই ১৮১৮-তে, আমেরিকায় এডগার পো ১৮৪৪-এ লিখলেন বেলুন ধোঁকা, ফ্রান্সে ১৮৬৪-তে জুল ভার্ন লিখলেন পৃথিবীর কেন্দ্রে ভ্রমণ। বাংলায় জগদীশ চন্দ্র বসু পলাতক তুফান লিখলেন ১৮৯৬ সনে। কিন্তু পলাতক তুফানে প্রকৌশলের ব্যবহার নেই। আজ ধরুন চীনদেশে সায়েন্স ফিকশন খুবই উন্নত, এর অন্যতম কারণ হলো চীন কারিগরি বিদ্যায় অনেক এগিয়ে গেছে, পৃথিবীর কক্ষপথে মানুষ পাঠাচ্ছে, দ্রুতগামী ট্রেন বানাচ্ছে, তাই তাদের কল্পকাহিনি এখন সাহসী। এই সময়ে আমার পক্ষে কল্পকাহিনিতে একজন বাঙালিকে চাঁদের বুকে স্থাপন করা সহজ হবে না। এজন্য আমাদেরকে অন্য কোনও পন্থা অবলম্বন করতে হয়, ভাষাটাও তৈরি করে নিতে হয়। অনেকে বাংলা কল্পকাহিনিতে প্রচুর ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন, আমি একটা আবহ সৃষ্টির জন্য যতটুকু সম্ভব বাংলা ব্যবহার করি, সম্ভব হলে নতুন শব্দ তৈরি করে নিই। এর ফলে পাঠকের মনোযোগ বিঘ্নিত হয় না।

নাহার তৃণা : আপনি বলেছেন স্কুলজীবনে দেয়াল পত্রিকা বার করতেন। তাহলে সাহিত্যে আপনার আগ্রহ প্রথম থেকেই ছিল। আপনার বাবা সম্ভবত কবিতা লিখতেন, কবিতার প্রতি ঝোঁকটা কি তাঁর কাছ থেকে পাওয়া ? আর একটা ব্যাপার, কেবল সাধারণ গল্প নয় বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিতেও আপনার ব্যবহৃত ভাষাবিন্যাস এবং শব্দচয়ন এককথায় অপুর্ব―এমন লেখনশৈলী আয়ত্তে আনতে আপনার প্রস্তুতি নিয়ে যদি কিছু বলুন।

দীপেন ভট্টাচার্য : ধন্যবাদ, আপনার কথায় একেবারে নতমস্তক হলাম। আমার বাবা খুব ভালো কবিতা লিখতেন, ছন্দাশ্রয়ী। মা ও বাবা দুজনেই রবীন্দ্রপ্রেমী ছিলেন। বাবা টাঙ্গাইলের স্কুল শেষে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছেন, প্রথমে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। ১৯৩৮ সনে, ২৪ বছর বয়সে কোয়ান্টাম তত্ত্বের দর্শনের ওপরে একটা লেখা লিখেছিলেন, সেটা আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল পুরো এক পৃষ্ঠা জুড়ে। ১৯৪৮-৫০ পর্যন্ত জেলে থেকে বাবা মা-কে যে চিঠিগুলো লিখতেন সেগুলো সেন্সর হয়ে আসত, একটি পাতার দুদিকে ছোট ছোট রাবীন্দ্রিক হস্তাক্ষরে লেখা। অনেক পরে বাবার একটি কবিতার সংকলন, আমার বড় ভাই, দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, বের করেন, সেটার ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন সুফিয়া কামাল। বাবা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন, আদর্শবাদী ছিলেন, ওনার কিছু সাহসী আইনি সিদ্ধান্ত এখনও নন্দিত, ইংরেজি ও বাংলার দখল উভয়ই ছিল ঈর্ষণীয়। আর আমাকে বাংলা শিখিয়েছেন আমার এক মামা, আর চর্চা শিখেছি মা-বাবার কাছ থেকে। আর কিছুটা সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুলে, আমাদের বাংলা শিক্ষক নলীনী সরকারের কাছ থেকে। মা, চিত্রা, চল্লিশ বছর বয়সে পড়াশোনায় ফিরে যান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে মাস্টার্স করে, পরে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ছিলেন, মহিলা পরিষদের হয়ে বহু পারিবারিক মামলার সালিশি করেছেন, ১৯৯৬-২০০১ এর আওয়ামী লীগ সরকারের মনোনীত টাঙ্গাইল থেকে নারী সংসদ সদস্যা ছিলেন। আর আমার দাদা, দেবপ্রিয়, এখন আমাদের গ্রাম এলেঙ্গায় বহু জনহিতকর প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত। পারিবারিক প্রভাব সবসময়ই একটা বড় ভূমিকা পালন করে। আমি এই প্রেক্ষাপটটা দিলাম এই জন্য যে, ভাষার আত্তীকরণটা এই সব বিভিন্ন পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক (স্কুল অর্থ) মিথষ্ক্রিয়ায় ছোটবেলা থেকেই গড়ে ওঠে। আপনি দেখবেন দেবপ্রিয়র বাংলা ব্যবহারও কি স্বচ্ছন্দ। এজন্য এত বিশাল সময় বাইরে থেকেও ছোটবেলার শিক্ষা ভুলিনি। আর স্টাইলের ব্যাপারে একটা কথাই বলব যে, লেখার প্রতিটি লাইন আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পাঠক যখন সেই লাইনটা পড়বে সেটা তার মনে কেমনভাবে অনুরণিত হবে এটা আমি ভাবি।

আর একটা ব্যাপার এখানে উল্লেখ করি, আমার মামাবাড়ি ছিল নেত্রকোনার কংস নদীর তীরে ঘাগড়া গ্রামে। তাঁরা ছিলেন সিংহ। সেখানে আর কেউই নেই এখন। এই যে হারানোর বেদনা সেটা কোনও না কোনওভাবে আমার লেখায় অজান্তে প্রবেশ করে। প্রথম আলো থেকে বিজ্ঞানচিন্তা নামে একটি পত্রিকা বের হয়, সেখানে আমি নিয়মিত লিখি। সেটার নির্বাহী সম্পাদক আবুল বাসার আমাকে একদিন বলেছিল, দাদা, আপনার লেখার মধ্যে একটা হাহাকার থাকে। আমার মনে হয় একদিকে যেমন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং দেশ ছেড়ে থাকার মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা, অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে আমাদের জীবনের অর্থ খোঁজার মধ্যে যে সংগ্রাম (হ্যাঁ, সংগ্রামই বলব) সেগুলো মনে হয় নিজের অজান্তেই লেখার মধ্যে রূপ পায়।

নাহার তৃণা : আপনার লেখায় এটা আমিও লক্ষ করেছি। একটা প্রশ্ন করব ভেবেছিলাম―আপনি আপনার গল্প- উপন্যাসের মাধ্যমে পাঠকের মনে গভীর অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে সক্ষম, একজন লেখক হিসেবে পাঠকের এমন বক্তব্যে আপনার অনুভূতি জানতে চাই।

দীপেন ভট্টাচার্য : আমি একজন জ্যোতির্বিদ, একজন জ্যোতির্বিদ মহাবিশ্বের সময়, পৃথিবীর বয়স মাপে কোটি কোটি বছরের নিক্তিতে, সেখানে মানুষের জীবনের স্থায়িত্বকাল খুবই কম। এটা একটা সমস্যা, অস্তিত্বের সমস্যা। কিন্তু এটাকে মেনে নিতে হবে, গ্রহণ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের রূপনারানের কূলে কবিতাটি আমার খুব প্রিয়, আমি প্রায়শই এটা বলি―‘সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, সে কখনও করে না বঞ্চনা।’ এখানে প্রকৃতি ও সমাজের সঙ্গে একক মানুষের দার্শনিক অর্থে চিরায়ত দ্বন্দ্বই প্রধান, সেই দ্বন্দ্ব দার্শনিক যা কিনা সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় দ্বন্দ্বের উর্ধে। তাই গল্পের মধ্যে যে প্লট নিয়েই আমি অনুশীলন করি না কেন, তার মধ্যে এক ধরনের বিযুক্তি, এক ধরনের মহাকালের প্রেক্ষাপট এসে যায়। এটা আমার দুর্বলতা বলতে পারেন, আবার সেই অনুভূতিটাই পাঠকের মনে নাড়া দিতে পারে।

নাহার তৃণা : এটাতে মনে পড়ল যে, অভিজিৎ নক্ষত্রের আলো বইটিতে আপনি বাউল গান ব্যবহার করেছেন। এই দর্শন বা ভাবনা কৌশল বিবেচনায় নিয়েই কি সেটি করেছেন ?

দীপেন ভট্টাচার্য : বাহ, আপনার মনে আছে তো ? অনেকটা সেরকমই। অভিজিৎ নক্ষত্রের প্রায় শেষে ‘আমি একদিনও না দেখিলাম তারে’ লালন সাইঁয়ের গানটা আছে, গানটা ভেসে আসছিল। সেখানে যে কাহিনিটা বলা হলো তাতে যে এলিয়েন মানুষটিকে সে আসলেই এলিয়েন কিনা, তার কোথায় বাস, এরকম সব ধাঁধা মনে রয়ে যায়। গানটির অবতারণা সেই প্রেক্ষাপটে। ওই বইটিতে আমি Pink Floyd-এর গানের লাইন ব্যবহার করেছি Is anybody out there?। ‘অদৃশ্য সমচ্ছেদ’-এ হেমন্তের গান বেজে চলছিল সেই সব ফ্ল্যাটে যেখান থেকে মানুষরা উধাও হয়ে গেছে। সুমন কল্যাণপুরের গান ছিল ‘মনে করো আমি নেই, বসন্ত এসে গেছে’। এগুলো সবই এক ধরনের বিষাদের অভিঘাত। মহাকালের উদাসীনতা বলতে পারেন।

নাহার তৃণা : অদিতার আঁধারেও এই বিষণ্নতার সুর আমি পেয়েছি। এই উপন্যাসে মানুষের মস্তিষ্ক সংরক্ষণের বিষয়টির উল্লেখ আছে। সাতশ বছর পেরিয়ে যাবার পরও অদিতা, যে কিনা একসময় মৃত্যুর জন্য আবেদন পর্যন্ত করেছিল, সে মস্তিষ্ক সংরক্ষণের কারণেই বেঁচে থাকল। আগামীর পৃথিবীতে এমনটা ঘটতে পারে ভাবেন ? এরকম প্লট নিয়ে উপন্যাস লেখার ভাবনা আপনার মধ্যে কীভাবে এল ? অদিতার আঁধার উপন্যাসটিকে কি আপনি পুরোপুরি ডিসটোপিয়ান বিজ্ঞান কল্পকাহিনি হিসেবে আখ্যায়িত করবেন ?

দীপেন ভট্টাচার্য : মানুষ কী করে তার জীবনকাল দীর্ঘায়িত করতে পারে সেটা মানবসভ্যতার এক চিরায়ত প্রচেষ্টা। কিন্তু এটা ভাগ্যেরই পরিহাস বলা যায় যে, মস্তিষ্ক সংরক্ষণ করলে সেই মস্তিষ্ক অন্য একটি মানুষে রূপান্তরিত হয়, সেই অর্থে অমরত্ব লাভটা হাতের বাইরেই থেকে গেল। তবে দুশ বছরের আগে কেউ মরতে চাইলে তার বিশেষ অনুমোদন লাগত, অদিতা মরতে চেয়েছিল, কিন্তু পরিহাস হলো সে মরল না, অথবা আমরা বলতে পারি আর এক অদিতার মৃত্যু হলো না। এখানে আপনার খেয়াল আছে কিনা জানি না―একটি বিদ্রোহী দল এই ধরনের মস্তিষ্ক সংরক্ষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সব ধ্বংস করে দিল। আমি যখন এটা ধারাবাহিকভাবে গল্পপাঠে প্রকাশ করছিলাম তখন অনেক পাঠকই সেই বিদ্রোহী দলের সঙ্গে সহমর্মিতা পোষণ করছিল, কিন্তু দেখা গেল সেই বিদ্রোহী দল শুধু ধ্বংসই করতে পারে, গড়তে পারে না এবং হাজার বছর ধরে যে মানব সভ্যতা একটা দেশহীন উন্নত সমাজ গড়ে তুলেছিল তা মুহূর্তেই ধ্বংস হয়ে গেল। অদিতার আঁধারকে আমি ডিস্টোপিয়া বলব না, কিন্তু যেহেতু এখানে অদিতার মনোবৈকল্যের একটা ব্যাপার ছিল অনেক পাঠকের কাছেই এটা ডিস্টোপিয়া মনে হয়েছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা যে আগামী কয়েক শ বছরের মধ্যে সাংঘাতিকভাবে কমে যাবে সেটা অনেক বিশেষজ্ঞই বলছেন, দুই বিলিয়নের নিচে নেমে যাবে। প্রাকৃতিক চক্রে বাংলাদেশের একটা বিশাল অংশ জলমগ্ন হবে। এই দুটি জিনিসই অদিতার আঁধারে ছিল, কিন্তু সেই পৃথিবীটা ডিস্টোপিক ছিল না, বরং দেশভাগ না থাকার ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করত।

নাহার তৃণা : সেই, আপনার বেশ কিছু লেখায় এমন এক পৃথিবীর কথা আছে, যেখানে আলাদা করে কোনও দেশের উল্লেখ থাকে না। থাকে একক এক পৃথিবীর গল্প। কাঁটাতারহীন মুক্ত পৃথিবীর কাক্সক্ষাই কি আপনাকে ওরকম ভাবতে প্রেরণা দেয় ?

দীপেন ভট্টাচার্য : একদম ঠিক কথাটা ধরেছেন। জন লেননের গানটার কথা মনে আছে ? Imagine thereÕs no countries, it isnÕt hard to do এই গানটির প্রতিটি কথা আমার মনে অনুরণন তোলে। পৃথিবী একদিন ওরকম হবে, আমরা যদিও দেখে যেতে পারব না।

নাহার তৃণা : আপনি কাহিনি বর্ণনায় কথকের মাধ্যমে স্টোরি টেলিং-এর আকর্ষণীয় একটি কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এই শৈলীটি আপনি ইচ্ছাকৃতভাবেই করে থাকেন ? কীভাবে এটি রপ্ত করলেন ? আর একটি প্রশ্ন গল্পের প্লট কি পূর্ব থেকে নির্ধারণ করে লিখতে বসেন, নাকি স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা আসে তার ওপর নির্ভর করেন ?

দীপেন ভট্টাচার্য : আমি শেষ প্রশ্নটির উত্তর আগে দিই। একটি ছোটগল্পের প্লট আমার মাথায় অন্তত কয়েক সপ্তাহ ধরে রেখে ধীরে ধীরে সেটার রূপ দিতে থাকি। এর অর্থ হলো যখন আমি কম্পিউটারে বসছি তখন আমার মাথায় গল্পের পুরো ছকটা আছে, লিখতে গিয়ে হয়তো আরও বেশ কয়েকটা জিনিস আসবে, কিন্তু মূল গল্পটির এমন কিছু পরিবর্তন হবে না। এর কারণ হলো মাসখানেক ধরে মনের মধ্যে বিভিন্নভাবে ওলোটপালোট করে গল্পটির একটি গঠন সৃষ্টি করেছি। আমার স্ত্রী লিসার সঙ্গে প্লটটি হাল্কা না গভীর, এন্ডিংটা অন্যরকম হতে পারে কিনা তা নিয়ে আলোচনা করেছি। তাই কিছুটা নিশ্চিত হয়েই লেখা শুরু করেছি। শুরু করার পরে ভাষাটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসবে, কাহিনির ইমারতটির মধ্যেই। উপন্যাসের ব্যাপারেও কিছুটা তাই, তবে সেখানে অনেক নতুন অধ্যায় যোগ হবে যেগুলো আগে ভাবিনি। এখানে আমার কাছে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো পাঠককে আমি যেটা দিতে চাই তার পেছনে একটা দীর্ঘদিনের চিন্তা থাকবে।

আর স্টোরি টেলিং-এর ব্যাপারটায় আমি কতটা সফল তা জানি না, তবে আমি কল্পনা করি লেখাগুলোকে এমন হতে হবে যেন বই থেকে লেখকের হাত উঠে এসে পাঠককে আটকে রেখেছে, বই ছেড়ে কোথাও যেতে দিচ্ছে না। এই শৈলীটা এসেছে সিনেমা থেকে। গল্প লেখার সময় এটা আমি মনে চিত্রায়ণ করতে থাকি যাতে পাঠক তার মনশ্চক্ষে সেটাকে একটা ছায়াছবির মতন করে দেখতে পারে।

নাহার তৃণা : লেখালেখির পাশাপাশি ফটোগ্রাফি এবং পর্বতারোহণের প্রতি আপনি আগ্রহী বলে জেনেছি। আপনার কর্মময় ব্যস্ত রুটিনের ভেতর থেকে সময় বের করেন কীভাবে ?

দীপেন ভট্টাচার্য : পাহাড় আমার জন্য বিস্ময়। পাহাড়কে যখন দেখি তখন এই গতিশীল পৃথিবীর বুকের টেকটনিক প্লেটগুলির কথা ভাবি যাদের ধীর গতিতে কোটি কোটি বছর ধরে সেগুলো গড়ে উঠেছে। উত্তর অক্ষাংশের হেমন্তের পাহাড় গাছের পাতার রঙে ভরে থাকে, তার মধ্য দিয়ে যখন কুয়াশা ভেসে যায়―সেটার অনুভূতি যেন এক বিষণ্ন প্রশান্তির। আমি নিউ হ্যাম্পশায়ার আর ক্যালিফোর্নিয়ার বহু উঁচু পাহাড়ে উঠেছি, পাহাড়ের গভীরে বন্ধুদের সঙ্গে দিনের পর দিন হেঁটে রাতে ক্যাম্প গেড়েছি। আমার লেখায় পাহাড় আর বন বারে বারে ফিরে এসেছে―মাউন্ট শাস্তা, দিতার ঘড়ি, অভিজিৎ নক্ষত্রের আলো, অদিতার আঁধার, মেইনের বিষণ্ন ঋতুগুলি―এই সব কাহিনিতে। এগুলো মূলত পাহাড়ে আমার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই লেখা। তবে পাহাড় চড়ায় শারীরিক দক্ষতা লাগে, বয়সের সঙ্গে সেটা কিছুটা কমে। আর ছবি তোলায় আমার কোনও কৃতিত্ব নেই, এটা আধুনিক প্রকৌশলের ফসল। তবে আমি ভ্রমণ করতে ভালোবাসি, নতুন নতুন জায়গার ছবি অনেকের জন্য ইন্টারেস্টিং। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে আদিবাসী ইন্ডিয়ান আনাসাজি আর পুয়েবলো ইন্ডিয়ান সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাই। আর দুরবিনে সূর্য, চাঁদ, গ্রহ, নিহারীকা ইত্যাদির ছবি বাড়ির পেছন থেকে তুলি। আর এসবের জন্য ‘সময় করা’ কিছুটা আপনার জন্য কী গুরুত্বপূর্ণ তার ওপর নির্ভর করছে।

নাহার তৃণা : এ বছর প্রথমা থেকে আপনার একটি জ্যোতির্বিদ্যার বই বের হয়েছে। এর আগে বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের ওপর আপনার একটি বই আছে। প্রকাশক ও পাঠকদের কাছ থেকে আপনার কাছে কি বিজ্ঞানের ওপর আরও বই লেখার দাবি আসে ?

দীপেন ভট্টাচার্য : হ্যাঁ, এই চাপটা সব সময় থাকে, সামনে হয়তো আরও লিখব। বিজ্ঞানের বই জনপ্রিয় হলেও, সেটার মধ্যে আমি এই বিষয়টা নিয়ে কী ভাবি, সেটা থাকা দরকার। অর্থাৎ তাতে মৌলিকতা থাকতে হবে। আমার সমস্যা হলো, পাঠকের কাছে বিজ্ঞানটা পৌঁছে দিতে হলে যা লিখব, সেটার প্রতিটি জিনিস যেন পরিষ্কার থাকে। সেটা করতে গেলে আবার অন্য ধরনের গবেষণার দরকার হয়। সেজন্য ওই বইগুলো আর শেষ হয় না। বঙ্গীয় বদ্বীপ নিয়ে আমার লেখাটা বাংলাদেশের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের একটি সার্বিক সংশ্লেষণ বলতে পারেন, এটি লিখেছিলাম কারণ আমি নিজে এই ইতিহাসটি জানতে উৎসাহী ছিলাম।

নাহার তৃণা : একজন লেখকের দায়বদ্ধতা কার প্রতি সমর্পিত হওয়া উচিত বলে ভাবেন, শিল্প না কি পাঠক ?

দীপেন ভট্টাচার্য : একটা কথা আমি সবসময় বলি যে, লেখকের অনেক দায়িত্ব, সে দাবি করছে পাঠকের মূল্যবান সময়, কাজেই পাঠককে তার এমন জিনিস দিতে হবে যে, পাঠক যেন মনে না করে তার সময় নষ্ট হলো। কিন্তু একই সঙ্গে পাঠককে তৈরি করার একটা দায়িত্ব থাকতে হবে। সেজন্য লেখককে নিজেকে তৈরি করে একটা দর্শনের জায়গায়, মননের জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। সব পাঠক প্রথমেই যে তার লেখা পড়বে এমন না, কিন্তু লেখক তার শিল্প সম্বন্ধে নিশ্চিত হলে, তার থেকে সরে আসতে পারবে না। এটি একটি বৈদগ্ধগ্রাহী প্রক্রিয়া, লেখকের দায়িত্ব হলো পাঠককে সেই প্রক্রিয়ায় জড়ানো। সেজন্য তার প্রতিটি লাইন গুরুত্বপূর্ণ। তাড়াহুড়া করা যাবে না। সময় নিয়ে মনে যে গল্পটি আসে সেটিকে জারণ করতে হবে।

নাহার তৃণা : অর্থাৎ আপনি বলছেন লেখকের প্রস্তুতিপর্বে শর্টকাটে মহাসড়কে পৌঁছানোর কোনও পন্থা থাকতে পারে না ? তরুণ লেখকদের লেখাজোখা পাঠে আপনি যথেষ্ট আন্তরিক। যদি তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটিই পরামর্শ চাওয়া হয়, কী বলবেন তাদের উদ্দেশে ?

দীপেন ভট্টাচার্য : মহাসড়কে দ্রুত পৌঁছাতে হয়তো অনেকে পারেন। তবে আগে মহাসড়কটা যে ঠিক কী তা নির্ধারণ করতে হবে ? একদিকে পাঠকপ্রিয়তা, আর অন্যদিকে গভীর একটি দর্শন যার প্রভাব হবে ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী, এরকম মণিকাঞ্চন যোগ সবার ভাগ্যে হয় না। লেখককে সবসময় ভাবতে হবে তার সৃষ্টিটি সময়ে টিকে থাকতে পারবে কিনা। তবে এটাও ঠিক যে, পাঠকের পাঠ করা যেমন ধর্ম, লেখকের লেখাও একটা ধর্ম, অর্থাৎ কেউ কেউ না লিখে থাকতে পারেন না, সেটার গুণ যেরকমই হোক না কেন। এই প্রক্রিয়াটাকে আমি কিছুটা দার্শনিকভাবে দেখি, অর্থাৎ ভালো-মন্দ বিচার করি না। তরুণ লেখককে, এর আগের প্রশ্নের উত্তরে আমি যা বলেছি, সেটা হলো প্রতিটি গল্প ও কাহিনিকে সময় দিতে হবে, এখানে সংখ্যা নয়, গুণগত মান অনেক প্রয়োজনীয়। আর একটি ব্যাপার, সাহিত্য সম্পর্কে আমি কম জানি, তবু বলি―মধ্যবিত্ত সমাজের যে মন নিয়ে আমরা লিখি সেটার ঘেরাটোপ থেকে বের হতে হবে।

নাহার তৃণা : বাংলাদেশের বর্তমান সাহিত্যচর্চা নিয়ে আপনি কতটা সন্তুষ্ট ? আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হাসান আজিজুল হক এঁদের মতো লেখকের মৃত্যুর পর আমাদের সাহিত্য জগতে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে একধরনের শূন্যতা বিরাম করছে―আপনি কি এই ধারণার সঙ্গে একমত হবেন ?

দীপেন ভট্টাচার্য : প্রকৃতি শূন্যস্থান পছন্দ করে না। আমাদের সময় অনেকেই ভালো লিখছেন। আমাদের অনেক বন্ধুই খুব ভালো লিখছেন, আপনিও তার মধ্যে আছেন। সমস্যা হলো লেখকের সংখ্যা আগের থেকে বেড়েছে, তাই সবাইকে পড়ে ওঠার সময় হচ্ছে না। কিন্তু ইতিহাসে আজকের লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ টিকে যাবেন। গল্পপাঠ, শব্দঘর এরকম পত্রিকাগুলো তরুণ লেখকের উৎসাহিত করছে।

নাহার তৃণা : আপনি গল্পপাঠ নামের সাহিত্য-কেন্দ্রিক একটি ওয়েবজিনের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের গুণগত মান ধরে রাখার ক্ষেত্রে গল্পপাঠ কী ধরনের ভূমিকা রাখছে ?

দীপেন ভট্টাচার্য : এটি এখন বলা যায় বর্তমান বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম অনলাইন সংগ্রহশালা। এখানে নতুন যে সব গল্প আসছে এবং প্রকাশ পাচ্ছে তাদের গুণগত মান বিভিন্ন, কিন্তু আমার মনে হয় গল্পপাঠ লেখক তৈরির ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। গল্পপাঠের প্রতিষ্ঠাতা কুলদা রায় আমার প্রিয় গল্পকার, তিনি এক অসম্ভব ক্ষমতায় বহু লেখক আবিষ্কার করেন, আমাকেও বৃহত্তর সাহিত্য জগতে নিয়ে আসায় তার ভূমিকা অপরিসীম।

নাহার তৃণা : একজন লেখকের গল্প বলার ক্ষমতাই আপনাকে সবচে বেশি আকৃষ্ট করে এরকম কয়েকজন লেখকের নাম বলুন যাঁদের গল্প বলবার ক্ষমতায় আপনি মুগ্ধ।

দীপেন ভট্টাচার্য : উরসুলা লে গুইনের কথা আগেই বলেছি। বোরহেস, ইতালো কালভিনো তো আছেনই। রুশ সায়েন্স ফিকশনের আর্কাদি ও বরিস স্ত্রুগাৎস্কি ভাতৃদ্বয়। একদিকে তাদের জাগতিক দর্শন, অন্যদিকে পাঠকের মনে একটি বিশেষ অস্তিত্ববাদী ভাব সৃষ্টি করার ব্যাপারে তাদের লেখার স্টাইল আমাকে সম্মোহিত করে রাখত। এছাড়া রুশ চিরায়ত সাহিত্যের তুর্গেনেভ, চেখভ, দস্তয়েভস্কি, তলস্তয়, বুনিন। টমাস মান। একসময়ে মুরাকামি পছন্দের ছিল। বাংলায় রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় ও মানিক। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে শহীদুল জহির। এই সময়ের অনেকের লেখায় আমি মুগ্ধ, সেই তালিকাটা অনেক বড়।

নাহার তৃণা : অনুবাদ নিয়ে কিছু প্রশ্ন। বিদেশি সাহিত্য বাংলা ভাষায় যতটা অনূদিত হচ্ছে, বাংলা সাহিত্য ইংরেজিতে সেই মাত্রায় অনূদিত হচ্ছে না। আমাদের দক্ষ অনুবাদকের অভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে আপনি দক্ষ অনুবাদকের ভূমিকা রাখতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করি। তা সত্ত্বেও কেন আপনাকে এই ভূমিকায় দেখতে পাচ্ছি না―কিংবা হয়তো আপনি নীরব ভূমিকা রেখে চলেছেন আমরা জানি না―এ বিষয়ে কিছু বলবেন কি ? একজন অনুবাদক উৎস ভাষা (Source Language) এবং উদ্দিষ্ট ভাষায় (Target Language) দক্ষ হলেই তিনি ভালো অনুবাদক হবেন এমন কোনও ফরমুলা কি অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে খাটে ?

দীপেন ভট্টাচার্য : অনুবাদ হওয়া দরকার অবশ্যই। আপনি নিজে একজন দক্ষ অনুবাদক, এ বিষয়ে আমার থেকে ভালো জানবেন। একজন অনুবাদককে উদ্দিষ্ট ভাষায় সাবলীল হতে হবে, বলতে গেলে ভালো সাহিত্যিক হতে হবে। দ্বিতীয়ত তাকে উৎস ভাষায় শুধু এমন দক্ষ হতে হবে যে সে সমস্ত খুঁটিনাটি nuance ধরতে পারে। অনেক সময় ইংরেজিটা এমন হয় যা আমাদের স্কুলে শেখানো হয় না, সেখানে সাবধান হতে হবে। ইংরেজি থেকে বাংলা করতে হলে যদি লাইনটি বুঝতে অসুবিধা হয় তবে সেটিকে অনলাইন বিভিন্ন অডিও প্রোগ্রামকে ব্যাখ্যা করে দিতে বলা যায়। আমি নিজেও এ ব্যাপারে ChatGPTi সাহায্য নিয়েছি। এবার আসি বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদের ব্যাপারে, এখানে আমার মনে হয় দুজন মানুষের দরকার। একজন বাংলা থেকে ইংরেজি করবে, আর একজন ইংরেজভাষী এডিটর থাকবে যে কিনা অনুবাদকের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করবে। আমি যখন বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করি তখন আমার স্ত্রী লিসা আমাকে সাহায্য করে, সে খুব ভালো এডিটর। আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হলো আমার কিছু কাজ ইংরেজিতে অনুবাদ করা, হয়তো অন্যদের কিছু কাজও।

নাহার তৃণা : রুশ ভাষায় আপনার যথেষ্ট দখল আছে, এই ভাষায় বিশ্বসাহিত্যের প্রচুর মহৎ সাহিত্য রয়েছে। সেগুলোর কিছু কিছু অনুবাদের ভাবনা-চিন্তা আসেনি কখনও ?

দীপেন ভট্টাচার্য : আমাদের বন্ধুরা ইংরেজি থেকে রুশে কিছু অনুবাদ করেছেন, সেগুলোর কিছু মূল রুশের সঙ্গে মিলিয়ে আমি সম্পাদনা করেছি, হয়তো ভবিষ্যতে কাজ থেকে অবসর নেবার পরে কিছু করা যেতে পারে।

নাহার তৃণা : ব্যস্ততার ভেতর সময় নিয়ে আমাদের এতগুলো প্রশ্নের সযত্ন উত্তরের জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ-ভালোবাসা। খুব ভালো থাকবেন।

দীপেন ভট্টাচার্য : আপনাকে ধন্যবাদ এই জন্য যে আপনি আমার লেখা পড়েছেন এবং যে প্রশ্নগুলো করেছেন সেগুলো খুবই প্রাসঙ্গিক। আপনার সাহিত্যসৃষ্টির জন্য শুভকামনা।