বিশ্বসাহিত্য : বুকার পুরস্কারজয়ী বানু মুশতাক : এক অসীম সাহসী নারীবাদী প্রপঞ্চের নির্মাতা : এলহাম হোসেন

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে আজ একবিংশ শতাব্দীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ শেষ হতে চলল―এই সময়ে নারীবাদ নিয়ে কম আলোচনা, সমালোচনা, লেখালেখি হয়নি। রাজনীতিও হয়েছে বিস্তর। নারীবাদ আবার ঢালাওভাবে সমসত্ত্ব নয়। লিনিয়ার বা সরলরৈখিক তো নয়-ই। পশ্চিমা শ্বেতাঙ্গদের নারীবাদ আফ্রিকার কালো মানুষদের নারীবাদ থেকে বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই অনেক অনেক আলাদা। আবার এই উপমহাদেশের নারীবাদকে কিন্তু পশ্চিমা নারীবাদের ছাঁচে ফেলা যাবে না। পশ্চিমা নারীরা ভোটাধিকারের দাবিতে রাস্তায় নামে, চাকরির ক্ষেত্রে সমান অধিকার চেয়ে মাঠে নামে। কিন্তু এই উপমহাদেশের নারীদের যুদ্ধ করতে হয় চাকরির বাজারে কোটা সুবিধার দাবিতে, যৌতুকের বিরুদ্ধে, স্বামীর দ্বিতীয় বা বহুবিবাহ ঠেকাতে, তাদের নিয়ে ধর্মের অপব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যাকারীদের বিরুদ্ধে, স্বামীর অনেক সন্তান জন্মদানের খায়েসের বিরুদ্ধে। অপুষ্টি, রক্তশূন্যতা, মানসিক ও শারীরিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে কাউকে প্রাণপাত পর্যন্ত করতে হয়। প্রচলিত বিশ্বাস-ব্যবস্থা, আইডিয়োলজি যা আপাদমস্তক পিতৃতান্ত্রিকতার জারকরসে সিক্ত, তার বিপরীতেও দাঁড়াতে কখনও কখনও বাধ্য হতে হয়। এমনকি লোগোসেন্ট্রিজম, বিশেষ করে দুরভিসন্ধি নিয়ে যাঁরা ধর্মগ্রন্থের মনগড়া ব্যাখ্যা হাজির করে নারীদের বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার জন্য তৎপরতা প্রদর্শন করে, তাদের বিরুদ্ধেও আমাদের এ অংশের নারীদের যুদ্ধ করতে হয়। পিতৃতান্ত্রিক লোগোসেন্ট্রিজম নারীকে সবসময় রাখতে চায় পুরুষের অধঃস্তন করে। এই লোগোসগুলো সমাজের ক্ষমতাকাঠামো ব্যবহার করে নারীকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করে। এই প্রক্রিয়া নতুন নয়, অনেক পুরাতন। রামায়ণ ও মহাভারতে এর অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। গ্রিক সাহিত্যেও এর অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। সীতাকে বার বার পরীক্ষা দিতে হয়েছে তার সতীত্ব প্রমাণ করতে। গনগনে জ্বলন্ত কয়লার ওপর দিয়ে তাকে হাঁটতে হয়েছে। তাও পুরুষের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। শুধু তার স্বামী রামচন্দ্র নন, জনগণও তাকে সতী বলে বিশ্বাস করেনি। এই জনগণ বলতে তখনও পর্যন্ত শুধু পুরুষদেরই বুঝানো হতো। কারণ, এই পুরুষরাই রাজা হয়, শাসক হয়। নারী কিন্তু রাজাকে বিয়ে না করলে, তার বশ্যতা স্বীকার না করলে রানি হতে পারতো না। আবার রাজা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রানি আর রানি থাকতো না। হয় পরবর্তী রাজাকে বিয়ে করতে হতো, না হয় পরবর্তী রাজার করুণাপ্রার্থী হিসেবে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে তাকে বসবাস করতে হতো। সীতাকেও তাই রাবণের প্রাসাদ থেকে ফিরে অযোধ্যার রানি থাকতে গিয়ে কম পরীক্ষা দিতে হয়নি। শেষ পর্যন্ত তাকে অধিকতর পরীক্ষা করার জন্য বনবাসে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে সে অবশ্য শেষ পর্যন্ত আর ফেরেনি। অভিমানে। দুঃখে। তবে সশস্ত্র বিদ্রোহ সে করেনি। মহাভারতের দ্রৌপদীকেও পঞ্চপাণ্ডবের খণ্ডিত স্ত্রী হতে হয়েছে। ঈস্কিলাসের আগামেমনন নাটকে ক্লিটেমেনেস্ট্রা যে স্বামীর ফেরার অপেক্ষা করেছে, সেই স্বামী যুদ্ধক্ষেত্রে ব্রিসেইস, ক্রিসেইস নাম্নী মেয়েদের গনিমতের মালের মতো ভাগবাটোয়ারা করেছে। ভাগবাটোয়ারা করতে গিয়ে একিলিসের সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়িয়েছে। এর খেসারত অবশ্য পুরো গ্রিক বাহিনীকে দিতে হয়েছে। দশ বছরের যুদ্ধ শেষে হেক্টরের বোন কাসান্দ্রাকে উপপত্নী হিসেবে সঙ্গে করে নিয়ে দেশে ফিরে এসেছে। ক্লিটেমেনেস্ট্রা অবশ্য ভয়ংকর প্রতিশোধ নিয়েছে। আগামেমননকে হত্যা করেছে। আগামেমননের চাচাত ভাই এজিসথাসের সঙ্গে পরকিয়া করে স্বামীকে কাউন্টার করেছে। ইউরিপিদিসের মিডিয়াও জেসনকে বিশ্বাস করে ঠকেছে। স্বামী লুকিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে রাজা ক্রিয়নের কন্যা গ্লেউসকে। ক্রিয়ন হুমকি দিয়েছে মিডিয়াকে, দেশ ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। নইলে তাকে হত্যা করা হবে বলেও ভয় দেখিয়েছে। মিডিয়া কৌশলে তার সতীনকে হত্যা করেছে। নিজের গর্ভজাত দুই পুত্রসন্তানকেও নিজ হাতে খুন করেছে। বিশ্বাসঘাতকের রক্তকে সে বাঁচতে দিতে চায় না। পিতৃতান্ত্রিক হেজেমনির প্রতিনিধিদের সে বাঁচতে দিতে চায় না। তাই শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, পালিয়ে যাওয়ার সময় দুই সন্তানের লাশও সে নিয়ে গেছে সঙ্গে করে যেন ওদের কবর দেখেও ওদের বিশ্বাসঘাতক বাবা ভবিষ্যতে শান্তি-স্বস্তিÍ না পায়।

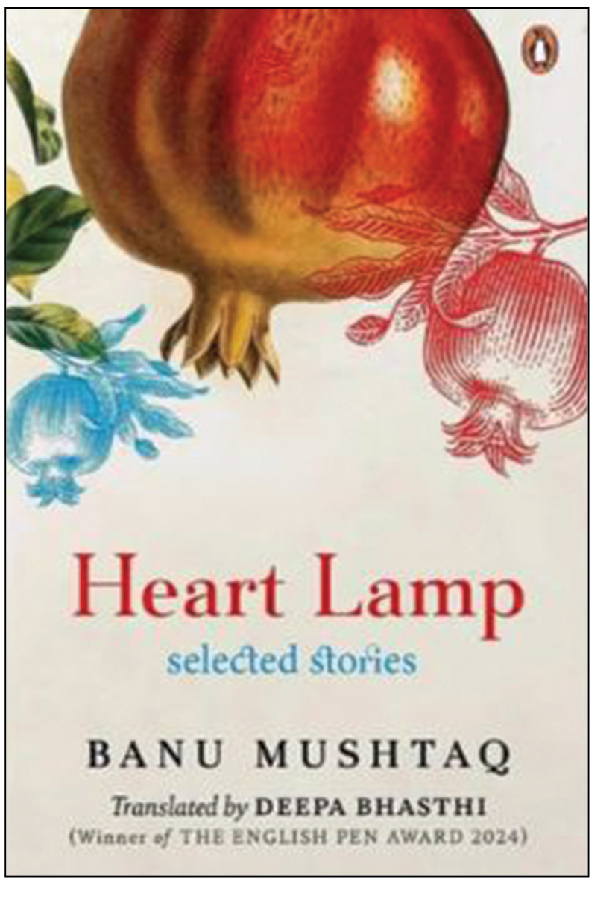

কিন্তু এই উপমহাদেশের নারীরা কীভাবে পিতৃতান্ত্রিক হেজেমনির মোকাবিলা করে ? আদৌ কি করে ? করলে তা কীভাবে ? আর এর পরিণতিই বা কী ? এই যে এত সব প্রশ্ন―এগুলোর উত্তর অন্বেষণ করেছেন কর্নাটকের কানাড়া ভাষার সাহিত্যিক বানু মুশতাক তাঁর Heart Lamp নামক গ্রন্থে। গ্রন্থটি ২০২৫ সালের ইন্টারন্যাশনাল বুকার পুরস্কার জিতেছে। এই পুরস্কার প্রাপ্তির পেছনের গল্পের বিশেষত্ব কী ? বানু মুশতাকের লেখক হিসেবে শক্তির জায়গাটি কোথায় ? তিনি আসলে নারীর কোন পরিস্থিতির চিত্র অংকন করেছেন প্রাগুক্ত গ্রন্থটির বারোটি ছোটগল্পে ? এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য।

বানু মুশতাক শুধু লেখক নন; তিনি একজন নামকরা সাংবাদিক, আইনজীবী, সমাজকর্মী। তাঁর প্রাগুক্ত গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদক দীপা বাশতি তাঁকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে কানাড়া ভাষার শব্দ ব্যবহার করে তাঁকে ‘বান্দায়া’ বলে অভিহিত করেছেন। কানাড়া ভাষায় ‘বান্দায়া’ শব্দের অর্থ ‘বিদ্রোহী’, ‘প্রতিবাদ,’ ‘প্রতিরোধ’, ‘বিপ্লব’। ১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে কর্নাটকে কানাড়া ভাষার সাহিত্যে একটি নীরব বিপ্লব ঘটে যায়। কানাড়া ভাষার সাহিত্য ছিল মূলত পিতৃতান্ত্রিক। উচ্চবর্গের হিন্দুদের কাহিনি ছিল এই সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। সাধারণ মানুষের বা নিম্নবর্গের হিন্দুদের কোনও কণ্ঠস্বর ছিল না এতে। আর নারীদের অবস্থান তো ছিল আরও নাজুক। সংখ্যালঘুদের কণ্ঠস্বরের কোনও প্রতিবাদী উচ্চারণ তো ছিলই না। আর সেই সংখ্যালঘুদের মধ্যকার মেয়েদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করার ব্যাপারটি তো ছিল কল্পনাতীত।

এমন পরিস্থিতিতে ১৯৭০ ও ১৯৮০- এর দশকে কানাড়া ভাষায় প্রতিবাদী সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। এই সাহিত্যে দলিত, বিশেষ করে নারীদের আহ্বান জানানো হয় তাদের নিজেদের গল্প বলার জন্য। এই গল্প হবে তাদের জীবনের, যাপনের। একেবারে বাস্তব অভিজ্ঞতা নিঃসৃত। বানু মুশতাক তাঁর Heart Lamp গ্রন্থের বারোটি ছোটগল্পে তাঁর চারপাশের সংখ্যালঘু মুসলিম নারীদের জীবনাভিজ্ঞতার নির্মম বয়ান বিধৃত করেছেন।

বানু মুশতাক বেড়ে উঠেছেন প্রগতিশীল পরিবারে। গতানুগতিক মুসলিমরা যেমন উর্দু ভাষায় শিক্ষালাভ করে থাকেন, তিনি তা করেননি। তিনি শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেছেন কানাড়া ভাষায়। আর বাড়িতে যে ভাষায় পরিবারের সবাই কথা বলতেন, সেটি হলো ডাখনি ভাষা। ডাখনি ফরাসি, দেহলভি, মারাঠি, কানাড়া ও তেলেগু ভাষার মিশ্রণে তৈরি একটি শংকর ভাষা। কিন্তু লিখেছেন কানাড়া ভাষায়। এই ভাষায় প্রায় ছয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ কথা বলে। কর্নাটকের দক্ষিণ-পশ্চিমের হাসান নামক যে শহরে বানু মুশতাক জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেছেন, সেই শহরের রাস্তায়, প্রান্তে, মার্জিনে বসবাসরত সাধারণ মানুষ কানাড়া ভাষায় কথা বলে। ফলে, বানু মুশতাক রচিত সাহিত্যের ভাষা কানাড়া। তাঁর গল্পের মানুষদের ভাষা কানাড়া। তাদের আত্মপরিচয় নির্মাণের ভাষা, আবেগের ভাষা, বেদনা প্রকাশের ভাষা, উচ্ছ্বাস উদ্গীরণের ভাষা কানাড়া। দ্বন্দ্বের ভাষা, মিলনের ভাষা, ক্ষোভের ভাষা, দীর্ঘশ্বাসের ভাষা ও অভিশাপের ভাষাও কানাড়া। তাই সাহিত্যের ভাষা হিসেবে বানু মুশতাকের কানাড়া ভাষা নির্বাচনের পেছনে যথেষ্ট যুক্তি ও তাৎপর্য রয়েছে। আবার কানাড়া ভাষার বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ বানু মুশতাকের গল্পকথনরীতিকে স্বতন্ত্রতা দান করেছে। কানাড়া ভাষার হাজার বছরের ঐতিহ্য রয়েছে। এই ভাষার ওরেচার বা মৌখিক সাহিত্য বেশ সমৃদ্ধ। টেন্স বা কালের ওঠানামা বা তারতম্য খুব সাবলীলভাবে এই ভাষার মধ্যে ঘটে থাকে। সরল বর্ণনার মধ্যে নাটকীয় ভাবে স্বগতোক্তি বা Soliloquy ঢুকে যেতে পারে। এতে বর্ণনার ধার, ভার বৃদ্ধি পায়, পাঠক-শ্রোতাও জমে যায়। ন্যারেটিভ বা বয়ানের মধ্যে চরিত্রগুলোর মধ্যকার সূক্ষ্মভাবে কথপোকথন ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। একেবারে সোঁদা-মাটির গন্ধযুক্ত প্রবাদ-প্রবচন এই ভাষার কাব্যময়তা সৃষ্টিতে বড় ভূমিকা রাখে। শব্দের অর্থ কথকের ভাবভঙ্গি অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। সরল, সংক্ষিপ্ত বাক্যে একাধিক তথ্য প্রকাশ করা যায়। বানু মুশতাক তাঁর গল্পকথনরীতিতে কানাড়া ভাষার শক্তির জায়গাটাও উন্মোচন করেছেন।

তবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটি হলো―তাঁর গল্পগুলো ইংরেজি অনুবাদে বিশ্বের পাঠকের সামনে এসেছে। আমাদের এ অংশেও। তাহলে সেই অনুবাদের ইংরেজি ভাষায় অনুবাদক দীপা বাশতি কানাড়া ভাষার উল্লেখ্য গুণগুলো কীভাবে অক্ষত রেখেছেন ? আদৌ রাখতে পেরেছেন কি-না ? গতানুগতিক ধারণা অনুযায়ী অনুবাদে যে অনেক কিছুই হারিয়ে যায় বলে আমরা জানি ও শুনি, সেগুলো অনুবাদক কীভাবে সামলেছেন ? এই প্রশ্নগুলোর সুরাহা করাও এ পর্যায়ে জরুরি।

প্রাসঙ্গিকভাবেই এই ইস্যুতে অনুবাদকের কৈফিয়ত সম্বন্ধে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নেওয়া যাক। অনুবাদক দীপা বাশতি জন্মেছেন ভারতের কর্নাটক রাজ্যের কোড়াগু জেলার মাদিকেরী শহরে। এটি বানু মুশতাকের জন্মশহর হাসান থেকে প্রায় একশ কিলোমিটার দূরে। উভয় শহরের নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল রয়েছে। ভাষিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিন্নতাও রয়েছে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটি হলো যে, এই উভয় শহরের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কথোপকথনে কিন্তু উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ভাষার মধ্যে পারস্পরিক কোড সুইচিং ঘটে। কানাড়া থেকে উর্দু, উর্দু থেকে আরবি, আরবি থেকে ডাখনি ইত্যাদি। এই বৈশিষ্ট্য বানু মুশতাকের মূলত কানাড়া ভাষায় রচিত গল্পগুলোতে বিদ্যমান। আসলে এটি বানু মুশতাক ও তাঁর অনুবাদক দীপা বাশতির চারপাশের বাস্তবতা। লেখক ও অনুবাদক দুজনেরই মাল্টিলিঙ্গুয়াল পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু পার্থক্যটা আসলে লেখক ও অনুবাদকের সামাজিক অবস্থানে। ব্যক্তিগতভাবে বানু মুশতাক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সদস্য। সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে সংখ্যালঘুরা স্বতন্ত্র এক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায়। পক্ষান্তরে দীপা বাশতি উচ্চবর্ণের হিন্দু। সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর সদস্য। দুজনের অভিজ্ঞতার মধ্যে নিশ্চয়ই ফারাক বিদ্যমান। এই ব্যবধান বা ফারাক নিয়ে অনুবাদের কাজ করা নিশ্চয় ঝুঁকিপূর্ণ। দীপা বাশতিও এ কথা অকৃপণভাবে স্বীকার করেছেন। অনুবাদে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে তাঁরও এমন আশংকা ছিল। বানু মুশতাক মুসলিম এবং তাঁর আত্মপরিচয় নির্মাণের রসদ দীপা বাশতির আত্মপরিচয় নির্মাণের রসদ থেকে আলাদা। আবার গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ভারতের রাজনীতির একটি বড় অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে হিন্দুত্ববাদী চেতনা। হিন্দুত্ববাদী চেতনার বাড়াবাড়িতে সংখ্যালঘু, বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায় নানা অনাকাক্সিক্ষত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে বা হচ্ছে বলেও দীপা বাশতি উল্লেখ করেছেন। ঘৃণা, অসহিষ্ণুতা, হিংসা, নিপীড়ন ও উগ্র দেশাত্মবোধ নানাভাবে মুসলিমদের জীবনযাপনকে কঠিন করে তুলেছে। অপরদিকে, দীপা বাশতি সমাজের সংখ্যাগুরু, Privileged Class শ্রেণির সদস্য। কাজেই, এদের দু’জনের অভিজ্ঞতা, দর্শন, সমাজ, রাজনীতি এবং সংস্কৃতির সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া অবশ্যই ভিন্ন। অনুবাদক এ কথা স্বীকার করেছেন। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো, অনুবাদক ঘোষণা করেছেন যে, এসব বৈসাদৃশ্যের বিষয় মাথায় রেখেই তিনি অনুবাদ করেছেন। অনুবাদে translatability, untranslatability বলে দুটি বেশ প্রচলিত ধারণা রয়েছে। উৎস ভাষার শব্দের অর্থ কতটা সফলভাবে উদ্দিষ্ট ভাষার (target language) শব্দে রূপান্তর করা যায়, তার ওপরই translatability নির্ভর করে। যেটুকু পারা যায় না, তার মধ্যেই untranslatability নিহিত। প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব কিছু শব্দ, সেই শব্দের বিশেষ অর্থ ও ব্যঞ্জনা থাকে। বাগধারা বা প্রবাদ-প্রবচন থাকে। এগুলোর আলাদা অর্থ ও ব্যঞ্জনা থাকে। অর্থ ও ব্যঞ্জনা আলাদা বিষয়। দুটিই খামখেয়ালি। পরিপ্রেক্ষিত, পরিস্থিতি, পরিবেশ বদলের সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর বদল হয়। অনুবাদকের কঠিন কাজ হলো এই পরিবেশ, পরিস্থিতি, আবেগ ইত্যাদি ঠিকঠাক ধরতে পারা। এ কারণেই গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক অনুবাদকে জটিল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্ম বলে অভিহিত করেছেন। তিনি অনুবাদকে কখনওই নিরপেক্ষ ভাষান্তর বলেননি। অর্থাৎ তাঁর মতে অনুবাদের মধ্যে রাজনীতি আছে। তবে দীপা বাশতি বলেছেন, তিনি এ বিষয়ে সতর্ক থেকে অনুবাদ করেছেন। ঠিক ওয়াল্টার বেঞ্জামিন অনুবাদকের দায়িত্ব সম্বন্ধে যে প্রধানতম কথাটি উল্লেখ করেছেন, দীপা বাশতির মনোভঙ্গি উপলব্ধি করলে সে কথাটি খাটে। বেঞ্জামিনের মতে, অনুবাদ শুধু ভাষান্তর নয়। এটি একটি গ্রন্থের পুনঃসৃষ্টি। ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিতে প্রচলিত জ্ঞানকাণ্ডের সঙ্গে এটি একটি নতুন সংযোজন। নতুন ভাষা সৃষ্টির প্রক্রিয়াও বটে। এটিকে বেঞ্জামিন অবশ্য পিওর ল্যাঙ্গুয়েজ বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, অনুবাদ নিজেই একটি ভাষা। নতুন একটি ভাষায় যে গ্রন্থ অনূদিত হয় তা মূলত একটি নতুন সৃষ্টি বটে। এ প্রসঙ্গে জাঁক দারিদার কথা বেশ প্রাসঙ্গিক বলে প্রতীয়মান হয়। তাঁর মতে, অনুবাদ সম্ভব এবং একই সঙ্গে অসম্ভব। অর্থাৎ, সম্ভব আর অসম্ভবের দোলাচলে অনুবাদ সবসময় পথ চলে। ভাষান্তর তো করাই যায় কিন্তু ভাষার নদীতে অর্থের ও ব্যঞ্জনার যে অন্তঃস্রোত প্রবাহিত হয়, তাকে সবসময় উদ্দিষ্ট ভায়ায় ধরা যায় না। সব ভাষার একান্ত নিজের একটি প্রোপার্টি আছে। একে ভিন্ন আরেকটি ভাষায় ধরা সবসময় সম্ভব নয়। দীপা বাশতি তাঁর ইংরেজি অনুবাদে এটি ধরার অনেকটাই সফল চেষ্টা করেছেন। লেখক ও অনুবাদকের অভিজ্ঞতা ভিন্ন, শহর ভিন্ন হলেও উভয়ে একই ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে জন্মেছেন, বেড়ে উঠেছেন এবং এখন আছেন বলে দীপা বাশতির অনুবাদ বেশ গ্রহণযোগ্য। এর পেছনে দীপা যুক্তি দিয়ে বলেছেন, বানু মুশতাক নিজেই তাঁর সঙ্গে কথোপকথনে বলেছেন, তিনি শুধু একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের নারীদের কথা বলেননি। তিনি তাঁর গল্পে যেসব নারীর দুঃখগাথা নির্মাণ করেছেন, তারা আসলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নানা ধরনের নিপীড়নের শিকার চিরন্তন নারী। দেশ, কাল, সংস্কৃতি এদের অভিজ্ঞতার পথে অন্তরায় নয়। অভিজ্ঞতার ভিন্নতাও আনে না। নারী আলাদা হতে পারে কিন্তু তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলো সর্বজনীন। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অপব্যাখ্যার শিকার হওয়া, যৌতুক, স্বামীর বহুবিবাহ, ইচ্ছের বিরুদ্ধে অধিকতর সংখ্যক সন্তানের জন্মদান, দারিদ্র্য, শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপার তৃতীয় বিশ্বের মোটামুটিভাবে সব নারীর সমস্যা। শুধু কর্নাটকের মুসলিম নারীদের নয়। রেজিস্টেন্স বা প্রতিরোধের জায়গাও প্রায় একই। এর বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু অস্থিমজ্জায় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সংগ্রাম বিদ্যমান।

ভাষার সাবলীলতা রক্ষায় দীপা বাশতি বেশ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। মূল গ্রন্থ রচয়িতা বানু মুশতাক কর্নাটকের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কথোপকথন বা আলাপচারিতার চিরাচরিত ধরন বা ঢং ব্যবহার করেছেন। বাংলা ভাষায় যেমন আমরা বিশেষণের পুনরাবৃত্তি করে কোনও বিশেষ্যপদের বহুবচন নির্দেশ করি, কানাড়া ভাষাতেও তেমন আছে। যেমন―‘তিনি বড় বড় বই পড়েন।’ এই বাক্যে বিশেষণ ‘বড়’ বিশেষ্য পদ ‘বই’ এর বহুবচন নির্দেশ করে। বানু মুশতাক তাঁর কানাড়া ভাষায় রচিত গল্পগুলোতেও এমন অভিব্যক্তি ব্যবহার করেছেন। দীপা বাশতি তাঁর ইংরেজি অনুবাদে এই স্টাইলটি অনুসরণ করেছেন যদিও ইংরেজি ভাষায় বিশেষণ পদের পুনরাবৃত্তি না করে বিশেষ্য পদের বহুবচন ব্যবহার করা যায়। দীপা বাশতি তাঁর অনুবাদকে মূলানুগ করার জন্য কানাড়া ভাষার কথোপকথন রীতি ইংরেজি ভাষায় ব্যবহার করেছেন। যেমন ‘ব্ল্যাক কোবরাজ’ নামক ছোটগল্পে আশরাফ নাম্নী স্বামী-পরিত্যক্তা মহিলা উচ্চমধ্যবিত্ত শিক্ষিত জুলেখা বেগমের কাছে এসেছে পরামর্শ নিতে। সে জুলেখা বেগমকে বলে, আপনি বড় বড় বই পড়েন, তাই আমার সমস্যার ব্যাখ্যা আপনি করতে পারবেন। এমন বাক্যে ইংরেজি অনুবাদে দীপা ‘বড়’ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘fat’ দুবার ব্যবহার করেছেন “fat, fat books”। এমন কৌশল দীপার অনুবাদকে মূলের অনেক কাছে নিয়ে গেছে। আবার এটি ইন্ডিয়ানাইজড ইংরেজির প্রতিষ্ঠিত ধারার সঙ্গেও পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, কানাড়া ভাষার কিছু শব্দ তিনি ইটালিক না করে সরাসরি ইংরেজি ভাষায় ব্যবহার করেছেন। যেমন―শাড়ির আঁচলকে কানাড়া ভাষায় ‘সেরাগু’ বলা হয়। এটিকে দীপা ইংরেজি ভাষায় অপরিবর্তিত রূপে ব্যবহার করেছেন ইটালিক না করে বা উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার না করে। তিনি বিশ্বাস করেন, প্রতিটি শব্দ সংশ্লিষ্ট ভাষা ও সংস্কৃতির পরিচয় নির্দেশক স্মারক। শুধু তাই নয়, প্রকাশভঙ্গিও একটি ভাষা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য নির্দেশক স্মারক। যেমন―‘স্টোন স্ল্যাবস ফর শায়িস্তা মহল’ গল্পে শায়িস্তা তার নতুন বান্ধবী জিনাতের কাছে তার স্বামীকে উপস্থাপন করছে এক বিশেষ ভঙ্গিতে। সে তার স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না। কারণ একেবারে সমাজের প্রান্তে সাদামাটা জীবনযাপনকারী মুসলিম নারীদের মধ্যে এক ধরনের বিশ্বাস রয়েছে যে, স্বামীর নাম উচ্চারণ করলে বা স্বামীকে তার নাম ধরে সম্বোধন করলে তার আয়ু কমে যায়। এমন বিশ্বাসের ভিত্তি কোরান-হাদিসে আছে কি-না, তা শায়িস্তা জানে না। কিন্তু সে এই বিশ্বাস বা লোগোস মানে। তাই তার বান্ধবী জিনাতের কাছে স্বামীর প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এবং তাকে উদ্ধৃত করতে গিয়ে বার বার বলে, ‘আপনার ভাই সাহেব।’ (Your Bhai Saheb)। তার স্বামীর নাম ইফতিয়ার। কিন্তু সে সেই নাম মুখে আনে না। এভাবে কথোপকথনের ভঙ্গির মধ্য দিয়ে একটি সংস্কৃতির পরিচয় নির্ধারক যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, সেটি অনুবাদক দীপা ভোলেননি। বরং বেশ সতর্কতার সঙ্গে এটি পাঠকের সামনে এনেছেন। আবার মুসলমানদের মধ্যে ব্যবহৃত পরনের লুঙ্গিকে লুঙ্গি বলা হলেও হিন্দুরা প্রায় একই রকমের পোশাককে ধুতি বলে থাকেন। বানু মুশতাক তাঁর ইংরেজি অনুবাদে ‘লুঙ্গি’ শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। এমনকি ‘কোরান’ শব্দটির আরবি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে দীপা লিখেছেন ‘Qur’ an’ । আরবি বর্ণ ‘আইন’-এর উচ্চারণ ঠিক রাখতে তিনি জামাত শব্দটিকে ইংরেজিতে লিখেছেন ‘Jama’at’ বা জামায়াত। এই Transliteration কৌশল ব্যবহার করে দীপা তাঁর অনুবাদকে মূলের অনেক কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করেছেন। তাই পাঠকের কাছে বানু মুশতাকের Heart Lamp বিশ্বস্ত ও উপভোগ্য গ্রন্থ বলেই মনে হয়।

এবার এই গ্রন্থটির ওপর দু-চার কথা বলা যাক। আসলে Heart Lamp-এর বারোটি ছোটগল্প বানু মুশতাকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণ পর্যবেক্ষণ, সমাজ ও সময়ের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া এবং সর্বোপরি সমাজ-সংস্কারকের জায়গায় দাঁড়িয়ে বঞ্চিত, নিপীড়িত ও প্রতারিত নারীদের প্রতি সহমর্মিতার ফল। বানু মুশতাক নিজেও এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছেন। সাংবাদিক, আইনজীবী, সমাজকর্মী ও লেখক হিসেবে যখন সাধারণ মানুষের জন্য বানু মুশতাক কলম ধরেছিলেন, তখন কেউ কেউ তাকে ছুরি হাতে হত্যা করতে তেড়ে এসেছিলেন। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে লেখাপড়া করার জন্য একটি ঘর চেয়েছিলেন। সেটি তিনি পাননি। কিন্তু তিনি আন্তোনিও গ্রামসির অর্গানিক ইন্টেলেক্চুয়াল। কলম থামাননি। আবার মাঠেও নারীদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন, এখনও করছেন।

পিতৃতান্ত্রিকতা যখন ধর্মীয় গোঁড়ামির সঙ্গে করমর্দন করে, তখন সেই সমাজে নারীর যেমন শোচনীয় অবস্থা দাঁড়ায়, বানু মুশতাকের গল্পগুলোর নারীদেরও ঠিক সেই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। তাঁর ‘ব্ল্যাক কোবরাজ’ গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র আশরাফ তিন তিনটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছে। স্বামী ইয়াকুব লুকিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে পুত্রসন্তান লাভের আশায়। আশরাফ তিনটি ক্ষুধার্ত সন্তান এবং বিশেষ করে কোলের সন্তান মুন্নি, যে খুবই অসুস্থ, তাকে নিয়ে বিপাকে পড়েছে। পেটের ভাতই জোটে না, তার ওপর বাচ্চার ঔষধ, ইঞ্জেকশন তো দূরের কথা। স্বামী ইয়াকুব অটোরিক্সা চালক যদি কমপক্ষে বাচ্চার চিকিৎসার জন্য কিছু পয়সা দিতো, তা-ও ওর জন্য ভালো হতো। কিন্তু সে দেয় না। হাতে মেহেদি লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়; আশরাফসহ তিন বাচ্চাকে সে এড়িয়ে চলে। এমতাবস্থায় আশরাফ স্থানীয় মুতাওয়াল্লির কাছে যায়। এই আশায়, তিনি ইয়াকুবকে বলে দিলে ইয়াকুব তার কথা শুনবে। বাচ্চার চিকিৎসার জন্য কিছু পয়সা দেবে। এতে মুন্নির জীবন বেঁচে যাবে। কিন্তু মুতাওয়াল্লি ইয়াকুবের কাছ থেকে গোপনে কিছু সুবিধে নেয়। আর বিনিময়ে আশরাফকে নানা অজুহাতে ন্যায়বিচার বঞ্চিত করে। গল্পের শেষের দিকে আশরাফ তিনটি ক্ষুধার্ত বাচ্চাকে নিয়ে মসজিদে মুতাওয়াল্লির রায়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। বাইরে অবিরাম বৃষ্টি। বৃষ্টির ঝাপটায় আশরাফের শাড়ি ভিজে যায়। কোলে অসুস্থ বাচ্চার গায়ে প্রচণ্ড জ্বর। রোগে ভুগে শীর্ণকায় হয়ে গেছে বাচ্চাটি। মসজিদের সীমানা-প্রাচীরের ওপার থেকে উৎসুক মহিলারা পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে। তারাও রায় শোনার অপেক্ষা করে। তারা পরোক্ষ শ্রোতা। নীরব দর্শক। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বস্তুবৎ নির্মাণ। পুরুষ মানুষগুলো হয় টেলিভিশন দেখছে না হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। এমন সময় মুতাওয়াল্লি আর ইয়াকুব চলে আসে। মুতাওয়াল্লির পরোক্ষ উস্কানিতে উৎসাহিত হয়ে ইয়াকুব আশরাফকে সজোরে লাথি মারে। লাথির আঘাতে কোলের বাচ্চা মুন্নি ছিটকে পড়ে যায়। কাঁদারও সামর্থ্য নেই। প্রাণ ধরে রাখার জন্য যে পুষ্টি, খাদ্য, ঔষধ, সেবা দরকার, তাও নেই। বাচ্চাটা সঙ্গে সঙ্গে ভবলীলা সাঙ্গ করে। আশরাফ অজ্ঞান হয়ে পড়ে। বাকি দুটি কন্যাসন্তান ভয়ে কাঁদতে থাকে। এরপর পরের দিনে যে পরিবর্তন চোখে পড়ে, সেটিই আসলে বানু মুশতাকের গল্পের ফোকাস-বিন্দু। মুতাওয়াল্লির স্ত্রী আমিনা, যে ইতিমধ্যে দশ বছরে সাতটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে, সে তার স্বামীর বিধিনিষেধের তোয়াক্কা না করে হাসপাতালের পথে রওনা দেয় অপারেশন করে জরায়ু অপসারণের উদ্দেশে। পাড়ার মহিলারা মুতাওয়াল্লিকে দেখে পরোক্ষভাবে গালমন্দ করে। তিরস্কার করে। তাকে ‘শয়তান’ বলে অভিহিত করে। মুতাওয়াল্লি সাধারণ নারীদের জাগরণে ভড়কে যায়। নারীদের মধ্যে রেজিস্টেন্স বা প্রতিরোধের চেষ্টা জোরালো থেকে জোরালোতর হতে থাকে। এমন পরিস্থিতির আভাস দেওয়ার মধ্য দিয়ে গল্পটি শেষ হয়।

ঠিক একইভাবে তাঁর ‘বি আ উয়োম্যান ওয়ানস, ওহ লর্ড’, অর্থাৎ ‘হে প্রভু, তুমি শুধু একবার নারী হয়ে দেখো’ গল্পটিতে যৌতুকপ্রথা কীভাবে নারীদের জীবনকে নরকে পরিণত করে তার নির্মম বয়ান হাজির করেছেন বানু মুশতাক এই গল্পে। গল্পের বর্ণনারীতিতে বানু মুশতাক একেবারে শুষ্ক হিউমার ব্যবহার করেছেন। সেই সঙ্গে যুক্ত করেছেন নির্মম স্যাটায়ারের জারক রস। গল্পের শুরুটা এতোটাই নাটকীয় যে, এই গল্পপাঠ শুরু করা মাত্রই পাঠক জমে যায়। প্রভু লক্ষ লক্ষ প্রাণি সৃষ্টি করেছেন। নারীদেরও। কিন্তু এই নারীদের যুদ্ধ করতে হয় রক্ষণশীলতার সঙ্গে, স্বামীর বহুবিবাহ, যৌতুকের দাবি, ইচ্ছার বিরুদ্ধে একের পর এক সন্তান জন্মদান, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন ইত্যাদির সঙ্গে। যৌনবাসনা চরিতার্থ করার জন্য একাধিক বিয়ে করার বিষয়টিকে বৈধতা দিতে কোরান-হাদিসের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাখ্যা হাজির করেও নারীদের প্রান্তিকায়িত বা অপরায়িত করা হয়। অথচ কোরান-হাদিসের যেসব অংশে নারীদের অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে, সেসব অংশকে সমাজের একটা বিশেষ শ্রেণি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এবং নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সবার সামনে আনতে চায় না বা হুমকি, ধামকি, তর্জন-গর্জন করে প্রতিবাদকারীদের কণ্ঠ রোধ করে। এই শ্রেণির সঙ্গে যুক্ত হয় রাজনীতিকদের একটি বিশেষ গোষ্ঠী। এদের উভয়ের উভয়কে দরকার। এমন পরিস্থিতিতে ধর্ম আর থাকে না। সমাজে অধর্ম এসে বাসা বাঁধে। অধর্ম শুধু নারী নয়, পুরুষের জন্যও ক্ষতিকর। গোটা সমাজের জন্যই ক্ষতিকর। সমাজের নেতারা প্রভুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। নিজেদের মতো করে ন্যায়, অন্যায়, ঠিক, বেঠিকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। এই প্রভুরা কি ভুক্তভোগীদের আর্তনাদ কখনও শুনতে পায় ? পায় না। শুনতে চায় না। এরা যদি নিপীড়িত, বঞ্চিত ও প্রতারিতদের জায়গায় নিপতিত হতো তাহলে হয়ত এদের মধ্যে প্রকৃত বোধের উদয় হতো। তাই তো বানু মুশতাক আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, ‘প্রভু, শুধু একবার নারী হয়ে দেখো।’

তাঁর ‘হার্ট ল্যাম্প’ গল্পেও একই ডিসকোর্স হাজির করা হয়েছে। কন্যাসন্তানের জন্মদান, একাধিক সন্তানের জন্মদান, স্বামীর নানা অজুহাতে চারটা পর্যন্ত বিবাহ, প্রথম স্ত্রীকে বঞ্চিত করা যেন ধর্মের রীতিতে পরিণত হয়েছে। এক ধরনের মানুষ যারা নিজেদের ধর্মের চৌকিদার ঘোষণা করে, তারা এই রীতিগুলোর সঙ্গে দুরভিসন্ধি নিয়ে কোরান-হাদিসকে যোগ করে এবং নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করে। নারীকে আটকে রাখা হয় শুধু সন্তান জন্মদান ও লালন-পালন করার দায়িত্বের মধ্যে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এই ধারণা দেয় যে, ধৈর্যই নারীর একমাত্র রক্ষাকবচ। সন্তান, বিশেষ করে ছেলেসন্তানের সাফল্যই মায়ের সাফল্য। এমন সব চিন্তার বাঁধা ছকে আটকানো সমাজে ও পরিবারে ছেলেসন্তান ও মেয়েসন্তান সমান আচরণ পায় না। যাই হোক, এই গল্পের কথক একজন নারী। নাম মেহের। স্বামীর পরকীয়ার প্রতিবাদ করে বাবার বাড়িতে চলে আসে। কিন্তু তার বাবা, মা, ভাইয়েরা এই ঘটনাকে তাদের পরিবারের জন্য মর্যাদাহানিকর বিবেচনা করে। তাকে স্বামীগৃহে ফিরে যেতে বলে। মেয়েটি তার বেদনার কথা বলে। কিন্তু কেউ শোনে না। বরং তার মা এই বলে সান্ত¦না দেয় যে, চলতে গেলে পায়ে কাদা লাগে। সেটি ধুয়ে ফেললেই হয়ে গেল। ঠিক ছেলেদের পরকীয়া, দ্বিতীয় বিবাহ ইত্যাদিও তাই। এটি তাদের স্থায়ী কোনও দোষ নয়। মেহের বাধ্য হয়ে প্রতারক স্বামীগৃহে ফিরে যায়। কিন্তু স্বামীর গৃহও তো আর তার নয়। সেখানে নতুন বউ অর্থাৎ, তার সতীন ভাগ বসিয়েছে। তাহলে মেহের কোথায় যাবে ? সে কি আত্মহননের পথ বেছে নেবে ? এই প্রশ্নগুলোই করেছেন বানু মুশতাক এই গল্পে।

বানু মুশতাক তাঁর ‘রেড লুঙ্গি’ গল্পে ধর্মের বাড়াবাড়ি ও হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশে যখন কিছু মানুষ এটির অপব্যবহার করে, তখন সেটি যে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার চাইতে অসাম্যই প্রতিষ্ঠা করে এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি করে, সেই প্রপঞ্চেরই বয়ান হাজির করেছেন। ছেলেদের খতনা ইসলাম ধর্মে একটি রীতিসিদ্ধ প্রথা। অথচ এর সঙ্গে কিছু সামাজিক আয়োজন এমনভাবে যোগ করা হয়েছে যে, এটি ব্যয়বহুল হয়ে ওঠার কারণে এই প্রয়োজনীয় আয়োজন অনেক গরিব অসচ্ছল মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। কেউ কেউ অর্থাভাবে ছেলের খতনা দিতে পারে না। এমন পরিস্থিতিতে সমাজের সম্পদশালী একটি গোষ্ঠী এগিয়ে আসে এদের খতনা দিতে সাহায্য করার জন্য। খতনার পর ছেলেদের একটি করে লাল লুঙ্গি, কিছু খাবার, এমনকি টাকাও দান করে। নিজেরা ভাবে, এভাবে তারা পুণ্যের কাজ করছেন। খতনা দিয়ে ছেলেদের ইসলামভুক্ত করছেন। খতনা না করলে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে না―এমন ডিসকোর্সও সমাজে প্রচার করা হয়। আর খতনার আয়োজন করে ছেলেদের ইসলামে অন্তর্ভুক্ত করে এরা অশেষ সওয়াব হাসিল করে। শুধু তাই নয়, এদের উদ্দেশ্য যতটা না আধ্যাত্মিক কামিয়াবি অর্জন করা, তার চাইতে বেশি সমাজে সাধারণ গরিব মানুষদের মধ্যে নিজেদের হেজিমনি প্রতিষ্ঠা করা। নিজেদের আড়ম্বরভাবে প্রকাশ ও প্রচার করা যে, এরা কীভাবে একটা ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে দরিদ্রদের সাহায্য করছে; পুণ্যের কাজ করছে। এভাবে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে বানু মুশতাক সমাজের সব কপটতা, ভণ্ডামি ও ক্ষমতার খেলা বা পাওয়ার গেইমের চিত্র অংকন করেছেন তাঁর হার্ট ল্যাম্প গ্রন্থটির বারোটি গল্পের সবগুলোতে।

আসলে তাঁর গল্পগুলোর গভীর পাঠ তাঁকে শুধু নারীবাদী নয়, মানবতাবাদী হিসেবে আবিষ্কার করে। এ কথা সত্য, যে কোনও লেখককে একটি ছোটখাটো বাঁধা ছকে আটকে ফেলার প্রবণতা একটি বিশেষ প্রভাবশালী শ্রেণির মধ্যে রয়েছে। লেখককে নানা তকমা দিয়ে একটি বাঁধা ছকে আটকে ফেলা হয়। এর ফল অবশ্য ঐ লেখকের জন্য মারাত্মক। কারণ, তাঁর গায়ে বিশেষ একটি লেবেল সেঁটে দেওয়ার পর পাঠক তাঁকে আর এর বাইরে অন্য কোনও লেন্স দিয়ে দেখেন না; তাঁকে অন্য কোনও আলোকে পাঠ করেন না। এতে লেখকের পুরোটা না হলেও আংশিক অপমৃত্যু ঘটে। বানু মুশতাককেও নারীবাদী লেখিক বলে স্টেরিওটাইপড করার একটি প্রচেষ্টা সচল রয়েছে বলে মনে হয়। অনলাইলে তাঁর হার্ট ল্যাম্পের কিছু রিভিউ পড়লে তেমনটা মনে হয়। আসলে এটিই লেখকের বিরুদ্ধ শিবিরের রাজনীতি। এই বিরোধী শিবিরে আছেন তারা, যাদের তিনি মুখোশ উন্মোচন করেছেন। কিন্তু একজন ভালো লেখক তাঁর পাঠকের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণেই সমাজসংস্কারক বা Reformer-এর ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই ভূমিকা বানু মুশতাকও গ্রহণ করেছেন। তিনি ক্ষমতা-কাঠামোর প্রসাদ লাভের উদ্দেশে লেখেন না। লেখেন এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে। তাঁর অবস্থান মানুষের মধ্যে, মানুষের পক্ষে যারা বঞ্চিত, নিপীড়িত ও প্রতারিত; ক্ষমতা-কাঠামোর সঙ্গে নয়। ধর্মের বিরোধিতা নিশ্চয়ই তিনি করেননি। ধর্মের অপব্যাখ্যা হাজির করে যারা সাধারণ মানুষদের, বিশেষ করে নারীদের শোষণ-নিপীড়ন করে, ধর্মকে যারা সাইলেন্সিংয়ের হাতিয়ারে রূপান্তরিত করেন, তিনি নিঃসন্দেহে তাদের বিরোধিতা করেছেন; তাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর ব্যাঙ্গাত্মক ন্যারেটিভে শুষ্ক হিউমার আছে। শ্লেষও আছে। তবে তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম। আমাদের ভেতরের খামতি, কাপুরুষতাকে আঘাত করে। তাঁর গল্পগুলোর নারীরা কর্নাটকের মুসলিম জনগোষ্ঠীর হলেও তাদের সমস্যার গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যায়, এরা শুধু মুসলিম নয়, শুধু কর্নাটকের নয়। এরা সারা বিশ্বের প্রতারণা ও বঞ্চনার শিকার সব নারীর প্রতিনিধি। এরা সর্বজনীন। এরা নারী, এরা মানুষ। এদের ধর্ম মানবতা। মানবধর্মের চর্চা যদি লৌকিক ধর্মচর্চার সঙ্গে যুক্ত না হয়, লৌকিক ধর্ম যদি মানুষের চাইতে, মানবতার চাইতে বড় হয়ে যায়, তবে সেটি সমাজে সংহতি নয়, বিভাজন নিয়ে আসে। ধর্ম অবশ্যই মানুষের কল্যাণার্থে কাজ করবে। কতিপয় ক্ষমতাবান ধর্মব্যবসায়ী বা রাজনীতিকের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার হাতিয়ার হিসেবে নয়। এই বার্তাই বানু মুশতাকের সব গল্পের অন্তঃস্রোতে প্রবাহমান। এই স্রোতের টান আমরা অনুভব করি, গোটা সচেতন সমাজও অনুভব করে।

লেখক : প্রাবন্ধিক