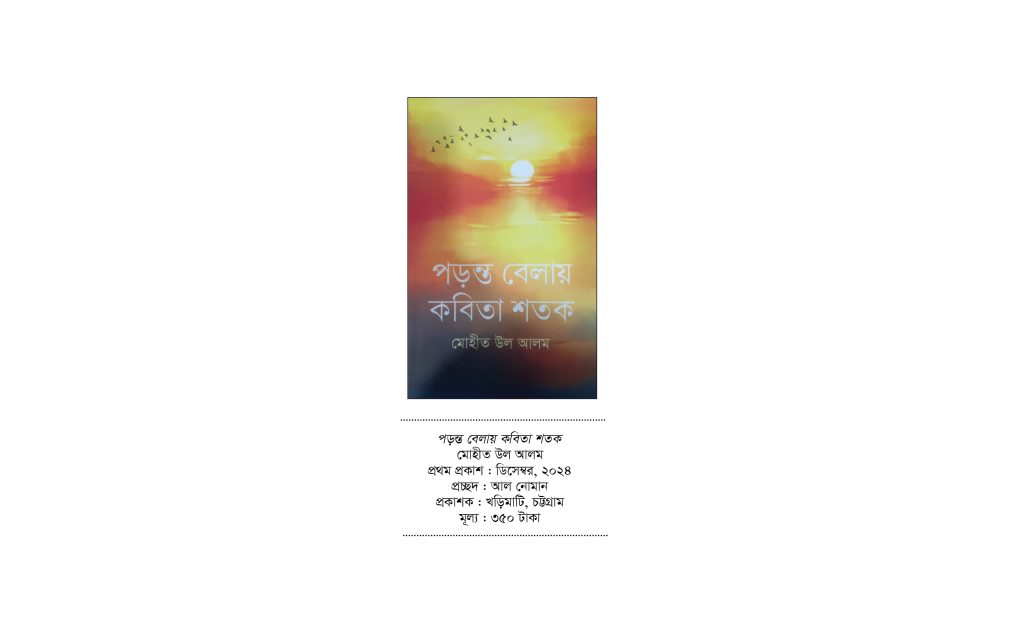

সর্বজন পরিচিত এক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি, কবি মোহীত উল আলম [১৯৫২]। তাঁর জনপ্রিয়তা অর্জন মূলত শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসক হিসেবে। একাধারে তিনি কবি, গবেষক, অনুবাদক ও কথাশিল্পী। একজন সজ্জন মানুষ হিসেবেও তিনি সমধিক পরিচিত। এ দেশে তিনি অন্যতম এক শেক্সপিয়র বিশেষজ্ঞ। বস্তুত সাহিত্যচর্চায় কবি মোহীত উল আলমের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষণীয়। ২০২৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর কবিতার একটি সংকলন―পড়ন্ত বেলায় কবিতা শতক। কবি মোহীত উল আলমের বিভিন্ন লেখা ও কবিতা নিয়ে পাঠকের আগ্রহ রয়েছে। বাংলা কবিতার বিদ্যমান উদাহরণ এবং বিবর্তনের ধারায় অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে মোহীত উল আলমের কবিতাচিন্তা ও কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আশা করি পাঠক সমাজ অবগত আছেন। কারণ তিনি অনুবাদকর্ম, কবিতা, কথাসাহিত্য ও গদ্যচর্চায় সক্রিয় রয়েছেন। এ পর্যন্ত তাঁর ৬টি কাব্য, ৪টি গল্প, ৭টি প্রবন্ধ, ৯টি উপন্যাস, ২টি ভ্রমণ, ১৪টি অনুবাদ, ৪টি ভাষাশিক্ষা ও ৭টি সম্পাদনাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ফলে এ আলোচনায় ঐতিহাসিক রূপান্তরের ধারায় তাঁর অবস্থান ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রয়োজন নেই। আমরা কবি মোহীত উল আলমের সংকলিত কবিতা বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ থাকতে আগ্রহী। এক্ষেত্রে আমাদের অবলম্বন হলো পড়ন্ত বেলায় কবিতা শতক। আমরা লক্ষ করেছি―পাঠকসমাজের আগ্রহের আলোকেই কবি ও সম্পাদক এজাজ ইউসুফী বলেছেন, ‘মোহীত উল আলমের কবিতা এক অর্থে সরল ও মসৃণ মার্বেলের মতো গড়িয়ে যায়। শব্দের বুননে নেই জটিলতা। কিন্তু প্রতিটি শব্দকে প্রত্যক্ষ করা যায়। তার ভেতরে লুকিয়ে থাকে বারুদসম বিস্ময়। শব্দের মধ্যে রূপ পায় মানুষের মানবতার কাহন, বৃত্তান্তের বিন্যাস, ক্ষতের উপশম, ভালোবাসার নিবিড় আলিঙ্গন। শব্দ তখন আর শব্দ থাকে না। শব্দ তখন অর্থবহ হয়ে ওঠে।’ এমন মন্তব্য পিলসুজে রেখে কীভাবে আলাদাভাবে কথা বলি ?

কবি মোহীত উল আলম সাহিত্যচর্চা করছেন সচেতন প্রয়াসে। তাঁর সক্রিয়তাসূত্রে আমরা আশা করেছিলাম তিনি ব্যতিক্রম জায়গা নির্মাণে সক্ষম হবেন। বলা বাহুল্য যে, এক্ষেত্রে অবশেষে কবিতায় তিনি অংশত হতাশ করেছেন। তবে কবিতা নির্মাণে তিনি আরও বেশি সফল হতেন বলেই আমাদের ধারণা। সে আবেগ, উপলব্ধি, সামর্থ্য ও ক্ষমতা অবশ্যই তাঁর ছিল।

কবি মাত্রেই সমাজ ও কাল সচেতন। কবি মোহিত উল আলমও তেমনি সচেতন একজন। তাঁর কবিতা সচেতনতার চিহ্ন বহন করে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সচেতন ব্যক্তি ও কবি হিসেবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এ সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন এবং পারিপার্শ্বিক জগৎ। এর প্রতিক্রিয়াই হলো তাঁর কবিতা। তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে জুৎসই শব্দ ও বাক্যে নির্মাণ করেন কবিতার ভূগোল। তাঁর কবিতায় আমরা পেয়ে থাকি দেশপ্রেম, মানুষের মনোদৈহিক মুক্তি, ব্যক্তির মনোজগতের আকুলতা, প্রকৃতি ও সামাজিকতার রূপ এবং বাস্তবতা। আরও রয়েছে সামাজিক ও রাষ্ট্রযন্ত্রের ভেতরের সংকট, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিবিধ যন্ত্রণা। একই সঙ্গে তিনি এ-কালের বলেই তুলে ধরেছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের জটিলতা। ফলে অতি সহজেই আমরা বলি অত্যন্ত সমাজসচেতন একজন কবি মোহীত উল আলম। কবি মোহীত মানুষকে বিচার করেন ভেতরের সত্তা দিয়ে, যেভাবে দেখেছেন দার্শনিকরা। মানুষের পরিচয় শুধু বাহ্যিক নয়, তার ভেতর ভিন্ন এক সত্তা বাস করে। যার দ্বারা এ মাংশল দেহ পরিচালিত হয়। লোককবির গান যেমন,―‘তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা ও মন জানো না’―যে সন্ধানেই তো বয়ে যায় সারা জীবন। যারা সচেতন ও সন্ধিৎসু, তারা খোঁজ করেন আত্মপরিচয়। অপরকে জানার চেষ্টা ওই অবলম্বনেই। তিনিও বলেছেন,

‘মানুষের ভেতর আরেকটা ভেতর আছে

তোমার হাত কি পড়লো সেখানে অগত্যা

খুঁটছো কি তার শিরা-উপশিরা

গেলো সারাটি বেলা।’ [পৃ ৩০]

এমন বৈশিষ্ট্য থাকার পরও মানুষ কলুষমুক্ত হতে পারে না। কী এক জটিল জীবন নিয়ে চলমান থাকে পর্ব থেকে পর্বে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে শুধু ছুটে চলা এ জীবন। বিচিত্র পথে চলতে চলতে কত অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন। আবার এ ক্ষয়িষ্ণু অর্জনের কোনও কোনও বীজ থেকে যায় অগোচরে। কিছু বিষয় আদি থেকে সচল থাকে। এক উত্থান-পতনময় অনবদ্য গীতল, কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলায় চলমান থাকে এ মানবসমাজ। তবু গতি ফেরানো বা রোধ করার বাধা জীবন্ত থাকে সকল সময়।

‘একদিন হোমো-স্যাপিয়েন্স কিছু কুৎসিত জীব

মাখন যেমন গলে, সেভাবে গলাতে চেয়েছিলো,

কঠিন মন আমার, অভ্রংলিহ এভারেস্ট-সম।’ [পৃ ৩৬]

আমরা জানি কোনও লেখকই জাতীয় ইতিহাস বিচ্যুত থাকেন না। ইতিহাসের সত্য ভাঙাগড়ায় গড়ে তোলেন নিজস্ব অভিব্যক্তি। তবে বিভিন্নভাবে দেখার প্রবণতা রয়েছে। নিজে বিচ্যুত হয়ে ঐতিহ্য অস্বীকার করা সম্ভব, কিন্তু ঐতিহ্য স্থির থাকে অবিচল। ফলত ঐতিহ্যের অঙ্গীকার তাঁর মধ্যে প্রবল, তবে তিনিও দেখেন অন্যভাবে, তাঁর মতো। যেমন মুক্তিযুদ্ধ শুধু প্রচারের বিষয় নয়, অন্তরে লালনের বিষয়। অন্তরে না পুষলে, ইতিহাসের যত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হোক না কেন, তা কেউ সহজভাবে গ্রহণ করে না। কিন্তু আমরা কী লক্ষ করি। কেউ কেউ তা ধারণ না করে এড়িয়ে চলেন। আবার কেউ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ, উপলব্ধি না করে আবছা ভাবনায় মূল্যায়ন করেন। এর মধ্যে কখনও কখনও ভেজালমিশ্রিত কথায় বয়ান হাজির করেন। তবে কবি মোহীত উল আলমসহ অনেকেই যেমন পর্যবেক্ষণ করেন তেমনি প্রাণের একান্তে সচল রাখেন এ দেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রাম। একসঙ্গে ব্যক্তি-ঔজ্জ্বল্যের ইঙ্গিত লক্ষণীয়―কার ডাক ও ইশারা প্রথম। যেমন তিনি লিখেছেন,

‘তাঁর লেখার আলমারিতে

পাওয়া গেলো হাজার-খানিক পৃষ্ঠার একটি

ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ইতিহাস।’ [পৃ ১০]

কবি বলেই তো বোঝেন সাধারণ মানুষের কান্নার ভাষা। অথবা তিনি নিজে যদিও লিখেছেন নিজের কথা; তা হয়ে উঠেছে সকলেরই কষ্টের ভাষা। কবি নিজে ধ্যান করেন, মগ্ন থাকেন নিজের খামারে। তবে বলেন তারা যৌথ জীবনের কথা। সামষ্টিক কথার প্রতিধ্বনির কারণেই তারা জনমনে অভিনন্দিত হন। ‘সবটুকু দিয়েও যেন কিছুই দেওয়া হলো না আমার,/কেবল তোমার চোখের জলটুকু ছাড়া।’ দুঃসময়ের চিত্রণে কবি সেভাবেই তুলে ধরেন তাঁর চিত্রকল্প। তিনি কীভাবে দেখেন মানুষের সমূহ বিপদ।

‘জানলার পাশে থোকা-থোকা করোনার ফুল, দোলে

হাওয়ায়। ফুলগুলোর মুকুটে রাজপ্রভা যেন

শৌর্য, যেন পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র, যেন রক্ত।

হাওয়ায় রক্তের ঢেউ, মানুষের কলিজা যেন। [’ [পৃ ২৭]

তিনি লক্ষ করেছেন, মানুষের স্বনির্বাচিত প্রকৃতি বিচ্ছিন্নতা সমূহ দহনের জন্ম দিয়েছে। ফলে মানবসমাজের বন্ধন, সততা, নিষ্ঠা, মানুষের নীরবতা নেই বলে এখন হাঁসেরাও মানুষের পদশব্দ শুনে না। হাঁস ও মানুষের তুলনায় এক সূক্ষ্ম অনুভূতির কথাই বলেন কবি। মানুষের প্রাণ নানা জটিলতায় এখন শুকিয়ে গেছে। এটা অনেক আগেই টের পেয়ে যায় ছোট প্রাণি হাঁস। মূলত বাহ্যিক জগতের নানা আয়োজনে মানুষের আবেগ-অনুভূতির জগৎ বিপন্নপ্রায়। এখন মানুষের এ যান্ত্রিক জীবনের ভাষা হাঁসেরাও বোঝে না। প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কহীন মানুষের ভাষা অনিবার্যভাবে বাণিজ্যিক। ফলে নির্জনতা, শুভ্রতা এখন অনুপস্থিত। ‘আজ মানুষের কোনো অনুযোগ হাঁসেরা বুঝতে পারে না,/ তাই তারা গুগলি আর শামুক খেতে নেমে পড়ে জলে।’ [পৃ ৪১]

হাঁসসম্পর্কিত এমন উপলব্ধি থেকে তিনি প্রকৃতি সংশ্লিষ্ট জীবনের গভীর ভাষা তুলে এনেছেন কবিতায়। তাঁর অনুভূতির ভাষায় ঝলকিত হয় জীবন ও প্রকৃতি। কর্মসূত্রে তাঁর ভ্রমণ নগর থেকে নগরে হলেও তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যে আস্থাবান। সেই জীবন তাঁকে কাছে টানে। যে কারণে তিনি নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হন। যদিও বাজার অর্থনীতির ধাক্কায় গ্রামও এখন আক্রান্ত। বাস্তবতা এমনই সব চলে গেছে আড়ালে। ‘আমি গ্রামগুলো ফেলে গেছি,/ মেঘগুলো প্রান্তরে গাছের আড়ালে চলে গেছে।’ [পৃ ৪৯] ফলত প্রকৃতির বিনাশ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এ বিনাশে ঝরাপাতার ক্ষুদ্র কান্না কেউ খেয়াল করে না। ‘ঝরাপাতা, তোমাদের ভাগ্যে আছে ক্রমান্বয়তা, শুরু আছে, মধ্য আছে, তারপর আছে শেষ।’ এছাড়া গভীর অনুভূতির মন না থাকলে এমন সূক্ষ্মতা উপলব্ধি করা যায় না। তিনি ব্যক্তি হিসেবেও চমৎকার এক অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ। যে শক্তিতে অনবদ্য পঙ্ক্তি লিখেছেন তিনি। ‘যে শিশু রোদ ছুঁয়েছে/ তার আছে হাতছানি বিস্ময়বোধ, চোখের পিটপিটানি।’ [পৃ ৮০] অথবা প্রত্যেকেই প্রকৃতিকে তার মতো বিবেচনা করে। এ সত্য কবিও মানেন। কিন্তু প্রকৃতি তো নিরপেক্ষ, কারও পক্ষে তার কোনও আলাদা অনুরাগ নেই। প্রকৃতির বিমোহিত পাঠে কবি দেখেন এ-প্রকৃতি জীবনকে সাজাচ্ছে বা কবির হৃদয় আন্দোলিত করছে ভিন্ন কোনও সৃষ্টিশীলতায়। মুগ্ধ কবির উচ্চারণ তাই,

‘এই উপত্যকা সামনে নিয়ে বসে আছি,

কেউ কেউ বলে উঠোন, কেউ―কেউ

বলে সমুদ্রের তীরবর্তী ঝিনুকের হালকা

সঞ্চরণ, ঝিকিমিকি প্রভাতবেলার অনুরণন।’ [পৃ ৯৬]

বিচ্ছেদ, বিরহ চিরায়ত একটি বিষয়। অমোঘ নিয়তি হলো, প্রতি ব্যক্তিই বিচ্ছিন্ন সত্তা। আমরা মিলনাকাক্সক্ষী হলেও বিচ্ছেদের কাহিনি বা বিরহের কথা পছন্দ করি। কারণ সকল ব্যক্তির মধ্যেই বিরহ কাতরতা রয়েছে। ব্যক্তি-কবির বিরহ সত্তা, যন্ত্রণাজাত কাতরতা তাঁর একান্ত হলেও তা হয়ে ওঠে সামষ্টিক। কবির এখানেই সার্থকতা। তিনি সকলের কথাই উচ্চকিত করেছেন কবিতায়।

‘পুড়ে কালা হয়েছি, তুমি মাখলে কাজল

পুড়ে সোনা হয়েছি, তুমি পরলে জড়োয়া

পুড়ে ফানা ফানা, তুমি চলে গেলে দূরে।’ [পৃ ৬৩]

আমরা জানি দুঃখের কোনও প্রতিবেশী ও দোসর নেই। কবিও দুঃখের বিষয়ে হৃদয়জ উপলব্ধি প্রকাশে আগ্রহী। যে দুঃখকে জয় করতে হয় প্রকৃতির নিয়মে। কবি দুঃখ পেলেও মন খারাপ করেননি; দুঃখকে বরণ করেছেন জীবনের আবশ্যিক একটি ইভেন্ট হিসেবে। তিনি দুঃখকে যাপন করতে চান জীবনের উদ্বোধনরূপে। কবি বলেছেন,

‘দুঃখের কোনো দরজা নেই

দুঃখ খোলা হাওয়া, হাত বাড়ালেও লাগে,

না-বাড়ালেও দুঃখের কোমর-প্যাঁচানো ভাব

…

দুঃখের রূপে বিমুগ্ধ আমি, দুঃখকে তাই পাই না ভয়।’ [পৃ ৮৪]

অসামান্য মেধা ও দক্ষতা আছে তাঁর, কবিতা নির্মাণের বোধও আছে। তবুও কবি মোহীত উল আলমের কবি-স্বভাব পড়ে আছে বিগত শতাব্দীর কাঠামোতে। কবিতায় গল্প আছে, আছে চিত্রকল্পের সৌন্দর্য, যা অনেকেরই রয়েছে। কিন্তু কী কারণে যেন তাঁর কবিতার আস্বাদ পাঠক-হৃদয়ে আঘাত করে না, আন্দোলিত করে না। এ কথা মনে রেখে বলছি যে, সাহিত্য সম্পর্কে আরোপিত মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। লেখা বা উপস্থাপন একান্তই লেখকের নিজস্ব। লেখক বা কবি তাঁর মতোই লেখেন, এতে পাঠকের কী আসে যায়। তবে পাঠকের গ্রহণযোগ্য অভিব্যক্তি অস্বীকার করা মুশকিল। এ দ্বিরালাপ অগ্রাহ্য করা কবির পক্ষে অসম্ভব। আমরা জানি না এটা তাঁর স্বৈচ্ছিক সিদ্ধান্ত কি না, তিনি কাল ও যুগধর্মকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। এ কালের কবিতা আমরা যেভাবে পাঠ করি, যেসব বৈশিষ্ট্যে টের পাই অনুরণনে; সেভাবে তাঁর অনেক কবিতাই পাঠ করতে পারি না। তবে অনেক পঙ্ক্তি আছে, যা পাঠককে ভাবাতে পারে। কবির কাছে আগামী দিনের বার্তা, ভিন্ন সুর শোনার অপেক্ষায় থাকবে পাঠক। আমরা পড়ন্ত বেলায় কবিতা শতক পড়ে সে ধরনের আশা ব্যক্ত করি।

লেখক : কবি, প্রাবন্ধিক