বিশেষ রচনা : মনুষ্য-সম্পর্ক, পরিব্রজ্যা ও রসাতল এইখানে মূর্ত ও বাক্সময় : আহমাদ মোস্তফা কামালের কথাসাহিত্য : আকিমুন রহমান

এক. এইসব জাদুকর! তারা বাঁ হাত দোলালে, হয়ে যায় হ্রদ। ডান হাত দোলালে জাগে সাদা মরাল!

আহমাদ মোস্তফা কামালের কথাসাহিত্য পড়ে উঠতে উঠতে রুশি সেই রূপকথাটিকে মনে পড়ে যায়। খুব মনে পড়ে যেতে থাকে ওই অপরূপ কথা-পরস্তাবটিকে; যার নাম ‘ব্যাঙ রাজকুমারী’।

কেন মনে পড়ে ?

আহমাদ মোস্তফা কামালের কথাসাহিত্য-পৃথিবীতে প্রবেশ করার আগে, তাঁর গড়া দুনিয়ার জল ও হাওয়া ও তরু-গুল্ম-জনপদ ও মনুষ্যজীবনের বিবিধ ওঠাপড়ার সঙ্গে বিশদ পরিচয় সম্পন্ন করে নেবার আগে; আমরা ওই রূপকথাটিকে একটু মনে করে নিই যদি, তাহলেই ওই ‘কেন মনে পড়ে’-র ধন্দটা মীমাংসিত হয়ে যাবে।

ব্যাঙ রাজকুমারী আদতে এক মনুষ্যকন্যা, রূপময়ী এক রাজনন্দিনী সে। অনেক অনেক দূরের দেশে, একদা, এক রাজা রাজত্ব করে চলছিল। রাজা যতটা সুশাসক, তারও চেয়ে বেশি সে জাদুবিদ্যা-পারজ্ঞম। দশভুবনের সকলে তাকে ওস্তাদ জাদুওয়ালা বলে ধন্য ধন্য করে। কিন্তু লোকমুখে অমন জয়ধ্বনি উঠলে কী, রাজার অন্তরে কোনও শান্তি নেই। সেখানে কেবল ধিকির-পিকির ধিকিরি-পিকির করে করে জ্বলে যেতে থাকে ঈর্ষার আগুন। কে রাজাকে অহর্নিশি অমন দগ্ধে চলে ? কোন সে শত্রু ? সেই দুশমন অন্য কেউ নয়, সে হচ্ছে রাজার কনিষ্ঠ-কন্যা ভাসিলিসা। রাজার অন্তরের সকল অশান্তির মূলেই আছে এই কন্যা। সে কিনা বেড়ে উঠতে উঠতে, ক্রমে, জাদুকর্মে নিজেকে করে তুলেছে তুলনাহীন দক্ষ আর অকল্পনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন। রাজাধিরাজ পিতার চেয়েও, সে হয়ে উঠেছে, অনেক অনেক শক্তিমান এক জাদুওয়ালা। কন্যার জাদু-সৃজন-যোগ্যতার সঙ্গে পাল্লা দেয়, অমন সামর্থ্যই আর নেই তার বাবার।

কন্যা ভাসিলিসা এই যে এমন গুণী, এই যে এমন চৌকস; তা নিয়ে কিন্তু রাজার অন্তরে কিছুমাত্র গৌরব জাগে না। উল্টা কেবল ক্রোধ জাগতে থাকে। বাপের অন্তর কেবলই হিংসায় দাউপাউ করতে থাকে। মেয়ে কিনা তার বাপের চাইতে বেশি শক্তিমান হয়ে উঠবে! এটা সহ্য করা যায় ? এটাও বরদাস্ত করতে হবে রাজাকে ? কোনও দিন না। কখনই নয়। ক্রোধে বলকে উঠতে উঠতে শেষে একদিন রাজা করে কী, কন্যাকে কঠিন একটা অভিশাপ দেয়। সেই অভিশাপের চোটে ভাসিলিসা হয়ে যায় ভ্যাটকা কুরূপ একটা ব্যাঙ।

ব্যাঙের জন্য তো আর তখন রাজপ্রাসাদের শুকনো মেঝেতে চরে বেড়ানো খুব একটা স্বস্তিকর ব্যাপার থাকে না। দুক্ষ-থ্যাঁতলানো মন নিয়ে কন্যাটি তখন চলে যায় রাজ্যের জলার দিকে। তারপর সেইখানেই বসত করতে থাকে।

তবে জলায় যাওয়ার আগে সে জেনে যায়, তার বাবা যেমন অকারণে তাকে অমন ভয়ঙ্কর সাজা দিয়েছে; তেমনি ওই দুর্গতি-দুরবস্থা থেকে নিদান পাওয়ার একটা বরও দিয়ে রেখেছে।

কী সেই বর ?

বর হলো এই যে, যদি কোনও রাজপুত্র, জলাবাসী ওই কদাকার ব্যাঙটিকে, খুশিমনে বিবাহ করে নেয়; তবেই তিন বছর বাদে রাজকন্যা আবার ফিরে পাবে তার মনুষ্য-দেহ। তবে অভিশাপ নিয়ে তাকে, ব্যাঙ হয়ে, তিন তিনটি বছর অবশ্যই পার করতে হবে, তার আগে কিছুতেই ভাসিলিসার শাপমুক্তি ঘটবে না। ব্যাঙ ভাসিলিসা তারপর এই দেশ থেকে সেই দেশ, এই জলাভূমির পর ওই জলাভূমি; পেরোতে থাকে। দিনের পর দিন যেতে থাকে, কিন্তু কোথাও সে তার ত্রাতার দেখা পায় না।

যেতে যেতে যেতে শেষে, একদিন, ভাসিলিসা অনেক দূরের এক রাজ্যে পৌঁছে। সেই রাজ্যের ছোট যে রাজপুত্রটি, সে ভারী দরদঅলা; কিন্তু সে একান্তই আলাভোলা আর উদাসী ধাঁচের লোক। পরিস্থিতির চাপে পড়ে ওই ছোট রাজপুত্র, জলায় থাকা কদাকার ব্যাঙটিকে, বিয়ে করে নিজের প্রাসাদে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়। কিন্তু ব্যাঙ-বউটাকে নিয়ে তার বিড়ম্বনার শেষ থাকে না। সকলের উপহাস-টিটকারী তো নিত্য-নিরন্তর সয়ে যেতে হয়ই, তার উপরে তার জন্য থাকে অন্য আরেক জাতের যন্ত্রণা সহ্য করার ব্যাপার।

তার যে বাবা, সে রাজা ঠিকই; কিন্তু কাজে-অকাজে কেবলই হুলুস্থুল-বাঁধাতে বড়ই ওস্তাদ সেইজন। তিন রাজপুত্রের নয়া বউদের গুণপনা যাচাইয়ের জন্য, রোজ রোজই রাজার মাথায়, নানা ভাবনা-কল্পনা-দুর্বুদ্ধি জাগনা দিয়ে উঠতে থাকে।

রাজা তাই একেক দিন, তার তিন তিনটি পুত্রবধূকেই, একেক রকমের জিনিস বানানোর জন্য ফরমাশ দিতে থাকে। ওইসব হুকুম পেয়ে, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম রাজপুত্র কোনও সমস্যা বোধ করে না। কারণ তাদের বউয়েরা হলো মনুষ্যকন্যা। তারা সহজেই শ্বশুরের ফরমাশমাফিক জিনিসপত্র বানিয়ে দিতে পারবে। এবং পারেও।

কিন্তু রাজা যখনই কোনও কিছু বানাবার জন্য ছেলে-বউদের কাছে হুকুম পাঠাতে থাকে; তখনই ছোট রাজপুত্রের মন কুণ্ঠা ও অশান্তিতে ধড়ফড়াতে থাকে। তার সঙ্গে তো কোনও মনুষ্যবালিকার বিবাহ হয়নি, তার বউ নিতান্তই একটা ব্যাঙ। থপথপ করে চলতে থাকা একটা ব্যাঙ মাত্র সে। সে কী করে শ্বশুরের জন্য জাঁকালো কুর্তা সেলাই করবে, কিম্বা কীভাবেই বা রাজার পাতে দেওয়ার মতো সুখাদ্য বানিয়ে দেবে এই ব্যাঙ! কীভাবে সেটা সম্ভব! প্রাসাদের সকলে ছোট রাজপুত্র আর তার ব্যাঙ-বউকে নিয়ে আগের চেয়ে আরও বেশি রকমে হাসাহাসি শুরু করে। আর, ছোট রাজপুত্রের শরীর-মন হয়ে উঠতে থাকে যাতনা-তড়পানো।

কিন্তু রাজ-ফরমাশ পেয়ে রাজপুত্র যতই কিনা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠুক, তার ব্যাঙ-বউকে যেন কোনও হুকুমই কিছুমাত্র কাবু করতে পারে না। কোনওকিছু যেন তার কাছে কঠিন বলে মনেই হয় না। সে ওইসব কাজের হুকুম শোনে; আর রাজপুত্রকে নানামতে স্তোক দিতে থাকে। বলতে থাকে : ‘ভাবনা করো না রাজপুত্র। শুতে যাও, রাত পোয়ালে বুদ্ধি খোলে।’

উৎকণ্ঠ রাজপুত্র তখন আর কী করে! সে নিরুপায় বোধ করতে করতে ঘুমে ঢলে পড়ে। তারপর ক্রমে মধ্যরাত আসে। অমন গহন নিরালা রাতেই শুধু রাজকন্যা ভাসিলিসা, অল্প কিছুক্ষণের জন্য, তার ব্যাঙ-খোলসটি খসিয়ে ফেলার সুযোগ পায়। তখন সেই নিশুথি মধ্যরাতে ভাসিলিসা তার ব্যাঙ-খোলস খসিয়ে, প্রাসাদের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়। আর সুরে সুরে নিজ খাস ভৃত্যদের ডাক দিতে থাকে। ভৃত্যরা, তাদের প্রিয় রাজকন্যার হুকুমমাফিক, একেকদিন একেক জিনিস বানিয়ে দেয়। সেসব জিনিসের কত যে শোভা! কত যে মনোলোভা হয়ে ওঠে সেগুলো। এমন সব জিনিস যে জগতে খুব সুলভ নয়, সেটা রাজা ঠিক বুঝে উঠতে পারে। আর ব্যাঙ-বৌয়ের তারিফে উছলে উঠতে থাকে তার শ্বশুর মশাই।

তারপর একদিন রাজা, তিন পুত্রবধূকে, রাজসভার ভোজে আসার জন্য নিমন্ত্রণ পাঠায়। ছোট রাজপুত্র, নিজ বিপন্ন মনখানাকে নিয়ে, একাই হাজির হয় সেই ভোজসভায়। এবং নানাজনের হাজারো টিপ্পনী-উপহাসের খোঁচায় ক্লান্ত হতে থাকে।

মধ্যরাতে, ভোজসভার সকলে যখন হুল্লোড়ে অতি মাতোয়ারা, তেমন ঘন রাত্রির কালে, প্রাসাদের মূল ফটকের সামনে এসে দাঁড়ায় একটা রথ। সাত সাতটা সাদা, তাগড়া-তাজা ঘোড়ায়-টানা সেই রথ থেকে নেমে আসে এমন এক কন্যা, রূপে যে ভরা-চাঁদের জ্যোৎস্নার মতো। নাকি ভোররাতের শুকতারার মতো ঝকমকে সেই রূপকুমারী! লোকে বাকরুদ্ধ হয়ে তাকে দেখতে থাকে। দেখে দেখে আশ মিটতেই চায় না কারও। সেই রূপকুমারী শুধু রূপবতীই নয়, তার স্বভাবও কত যে মনোহর! যেন তৃষ্ণাকালের শান্তিদায়িনী জল, যেন তাপদাহের কালের নম্র-শীতল বৃষ্টি―এমন মধুরা সে। তার স্বভাবের সৌন্দর্যে, উপস্থিত সকলের অন্তর জুড়িয়ে যেতে থাকে। সেই সে কন্যাই হলো ছোট রাজপুত্রের ব্যাঙ-বউ।

ব্যাঙ-বউ জাদুকরী ভাসিলিসা, শুধু তার বাহ্য ও আন্তর সৌন্দর্য দিয়েই রাজসভার সকলকে মুগ্ধ করে না। সে সকলের জন্য আরও আনন্দ আরও মুগ্ধতা আরও আলো আনতে থাকে। সে তার ডান হাত দোলায়; রাজসভার একপাশে জেগে ওঠে দারুণ এক সরোবর―তাতে পদ্মঝাড়। পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম সেখানে। সেই পদ্মরা তাদের সুগন্ধ ও শোভা নিয়ে, সকলের সামনে খলখলাতে থাকে।

রাজকন্যা তারপর তার বাম হাতটিকে একটুখানি দুলিয়ে নেয়। পদ্মভরা সরোবরে, অতি সন্তর্পণে, ভেসে আসতে থাকে শুভ্র, দৃপ্ত সব রাজহংস। তারা ধীরদেহে ভেসে চলতে থাকে। ভেসে চলে। আগত অতিথিজন বিস্ময়ে বাক্যহারা হয়ে যায়। শুধু তাদের চোখ দেখে চলতে থাকে সেই সে সরোবরকে, সেইসব সচল শুভ্রতাকে! দেখে চলতে থাকে সেই অবিশ্বাস্য অতুল্য সুন্দরকে।

আহমাদ মোস্তফা কামালের কথাসাহিত্যের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে, যাদুকরী এই ভাসিলিসাকেই কেবল মনে পড়ে যেতে থাকে। যেন অবিকল ভাসিলিসার মতোই এই একজন, এই আহমাদ মোস্তফা কামাল। এক জাদুকর। নবকালের অন্য এক জাদুকর।

ভাসিলিসার মতোই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একা। ভাসিলিসা দাঁড়িয়ে ছিল মধ্যরাতের রাজসভার মধ্যিখানে; আমাদের এই নব জাদুকর দণ্ডায়মান আরও বড় তল্লাটে। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন কথাসাহিত্যের ভূভাগে; তাঁকে বইতে হচ্ছে ব্যক্তির চির নিঃসঙ্গ থাকার নিয়তির বেদনা, বইতে হচ্ছে তাঁর ভূখণ্ডের অবিরাম পীড়নগ্রস্ত হয়ে ওঠার যাতনা। তাঁকে বয়ে চলতে হচ্ছে তাঁর নিজের এবং তাঁর জনপদবাসীর অমোচনীয় দুর্দশার দুর্বহ ভার। তাঁর সমক্ষে এবং অক্ষির আড়ালে, তাঁর সমকাল ও অনাগতকালের পাঠকসমাজ। তিনি অল্পে অল্পে দুলিয়ে নিচ্ছেন তাঁর হাত, ধীর শ্লথ হাত; আমাদের জন্য। প্রথমে যেন বা ডান হাত দুলে উঠল তাঁর, তারপরে বাম বাহু। আর ক্রমে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকল দুই ভিন্ন দুনিয়ার দুই ভিন্নরকমের বাস্তবতা।

দূরবাসী, মধুময়ী, জাদুকরী ভাসিলিসা তো তার অভ্যাগতদের জন্য গড়ে তোলে নয়ন-চিত্ত-আকুলকর সুন্দরকে। আহমাদ মোস্তফা কামাল, আমাদের কালের এই নব জাদুকর, যিনি নিবিড় মৌন আর একা; তিনি তাঁর পাঠকজনের জন্য কী গড়েন ? কথা দিয়ে দিয়ে তিনিও কি অমন সুন্দরকেই গড়েন ? কেবলই মন ও দৃষ্টি মুগ্ধকর আলোর হাউই-নকশাই গড়েন কি তিনিও ?

নাহ! ভাসিলিসার সেই সুন্দরতা আর মধুরতা তো শুধু রূপকথাতেই সম্ভব। আমাদের এই নব জাদুকর দাঁড়িয়ে ছিলেন বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে, তারপর হেঁটে চলেছেন একবিংশ শতকের পথ ধরে ধরে। তাঁর স্বভূমবাসীর মতোই তো তিনিও আছেন রাজনীতি ও রাষ্ট্রসংঘের বহুবিধ বিধান-শৃঙ্খলিত বাস্তবতার রূঢ়তায়। এইখানে জীবন শুধু বিপন্নতা-পীড়িত, কেবলই ত্রাসদংশিত, নিরুদ্ধার দারিদ্র্যগ্রস্ত। এইখানে সব সুন্দর কেবলই ধ্বংসগ্রস্ত হয়। হতে থাকে। ব্যক্তি এইখানে সমষ্টির ভেতরে অবস্থান করেও, পরিবারের অন্য সকলের সঙ্গে বাস করেও, কেবলই একা হয়ে যেতে থাকে। একা হয়ে যায়। এই সমস্ত কিছুর গল্প বলেন তিনি। কুরাজনীতি ও সন্ত্রাসের ছুরি যেভাবে ফালাফালা করে দিচ্ছে তাঁর সমকালের সমষ্টির জীবন ও আশার পৃথিবীকে; তার বয়ান রচনা করে চলেন তিনি। আর রচনা করেন ব্যক্তিজীবনে বন্ধুতার মহিমাকে। এই মনুষ্য-জীবনে থাকা নানা সম্পর্কের স্বরূপ ও গাঢ়তার পরিচয় নির্ণয় করাটাও তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলেই গণ্য হয়। আমাদের এইটুকু আয়ুষ্কালকে জড়িয়ে থাকে বহু রকমের সম্পর্র্ক। সেই সম্পর্কগুলোর কাছ থেকে পাওয়া গাঢ় তিক্ততা ও তীব্র মধুরতার গল্পও শোনান তিনি।

আমরা দেখতে পেতে থাকি, ওই তো ওই নবকালের জাদুকর, ধীরে তুলে ধরছেন তার ডান বাহু! আর এই তো, আমাদের জন্য ফলে উঠছে তাঁর উপন্যাসগুলো। সেখানে আছে এমন নায়কের আখ্যান, বন্ধুতা যার কাছে নিজ অস্তিত্বের সমান মূল্যবান। বন্ধুতার সূর্য থেকে তাপ পায় বলেই, এই নায়কের প্রাণ মাথা উঁচাতে পারে আকাশের দিকে। বন্ধুতার জল তার আত্মার তৃষ্ণাই শুধু ঘোচায় না, তাকে বেঁচে থাকার সবটুকু বায়ুপ্রবাহও সরবরাহ করে চলে।

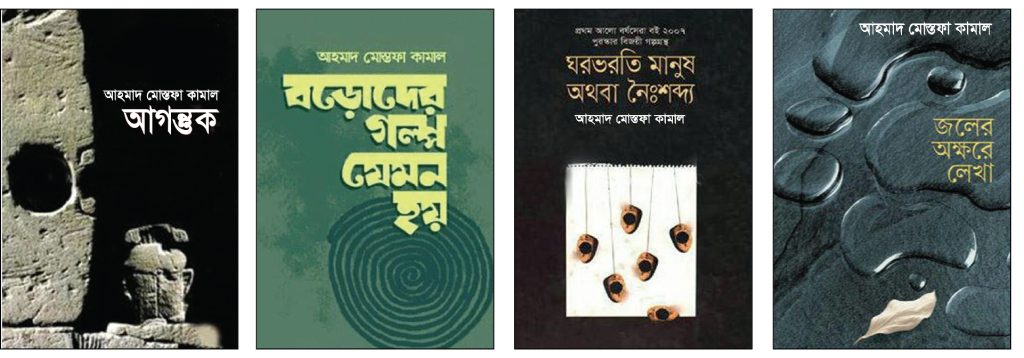

আহমাদ মোস্তফা কামালের যে-তিনটি উপন্যাস আমরা আলোচনার অর্ন্তভুক্ত করেছি : ক. আগন্তুক (২০০২), খ. অন্ধ জাদুকর (২০০৯), গ. জলের অক্ষরে লেখা ( ২০২৪)―এইখানে, এইসব কারুকর্মে, তিনি ডান হাত দুলিয়ে দিয়ে যেমন ওই এক বিমর্ষ নায়কের গল্পকথা আমাদের সামনে এনে দিয়েছেন; তেমনি একই সঙ্গে তিনি আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলেছেন মনুষ্য-সম্পর্কের বিবিধ আঁক-বাঁক, গলিঘুঁজি, নৈকট্য-অনৈকট্য, সুখ-অসুখ, বেদনা-নিঃসঙ্গতা; পরস্পরের কাছে যাওয়ার আকুলতা, অথচ একে অন্যের চির অ-নিকট হয়ে থাকার নিয়তিকে। তিনি আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন বন্ধুতার মধুর বিষ ও তিক্ত অমৃতের কথা। যে-বন্ধুতার ওম আমাদের আত্মা অহর্নিশি পেয়ে থাকে, আমাদের কিশোর বেলায়; পেয়ে থাকে আমাদের প্রথম তারুণ্যের কালে। যেই ওম আমাদের বক্ষ-স্পন্দনের সঙ্গে মিশে না-থাকলে আমাদের কেবলই বেড়ে উঠতে হতো বিকলমতি অসম্পূর্ণ দ্বিপদ হয়ে; সেই বন্ধুতার অমল রৌদ্রের গন্ধ ও বর্ণ ও ঝাঁজের গল্প বলে চলেছেন তাঁর আখ্যানে আখ্যানে।

আমরা আবার নতুন করে বোধ করে উঠতে থাকি; এই যে জীবন আমাদের, একে যে আমরা শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, সেটি সম্ভব হয় নানা সম্পর্কের কাছ থেকে আমরা জ্বালানি পাই বলেই। আমাদের সম্পর্কগুলো অমূল্য অশেষ জ্বালানি হয়ে আমাদের চালিত করতে থাকে, গতিসুধা দিয়ে ভরিয়ে রাখতে থাকে। এই সম্পর্কগুলোই আদতে সত্যকার পঞ্চভূত―আমাদের ব্যক্তিঅস্তিত্বের জন্য। এই সম্পর্কগুলোই আমাদের প্রাণসত্তার জন্য হয়ে দাঁড়ায় মাটি জল বায়ু অগ্নি ও আকাশ। এই সত্য বা এই বোধ-উপলব্ধিকে তিনি, আহমাদ মোস্তফা কামাল, তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমাদের ভেতরে জাগিয়ে তুলতে থাকেন।

ধীরে, আমাদের মনে পড়তে থাকে, আমাদের বয়স্ক হয়ে উঠতে থাকা জীবন থেকে, কীভাবে যেন ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেছে মায়াবী-বন্ধুতা-ফলের সকল সুঘ্রাণ। আমাদের মনে পড়ে যেতে থাকে, আমাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কগুলোর কথা। হারিয়ে-ফেলা সম্পর্কগুলোর পক্ব রৌদ্রাভাকে মনে পড়ে যেতে থাকে। দিনগত আয়ুক্ষয় করে যেতে যেতে আত্মার জন্য অপরিহার্য সেই বায়ু ও জল-সরসতা ও আশ্রয়কে আমরা কখন যে হারিয়ে ফেলি, সেটাও আমরা একসময় আর বুঝে উঠতে পারি না। শুধু যাপন করতে থাকি সচল এক প্রাণহীনের জীবন।

আহমাদ মোস্তফা কামালের সম্পর্কবিষয়ক বয়ানগুলো আমাদের অন্তরাত্মার অসাড়-দশাটাকে খুব নাড়া দিতে থাকে। আমরা সাড়া বোধ করতে থাকি। আমরা নিঃস্ব হয়ে ওঠার ব্যথাটাকে পেতে থাকি। খুব পেতে থাকি। ব্যথা পেতে পেতে আমাদের মনে পড়ে যেতে থাকে, আমরা পরিণত বয়সে আছি বটে এখন, কিন্তু আছি অথর্ব তবদা-খাওয়া এক অসাড় জীবনে। এমন জীবন কী চেয়েছিলাম আমরা ? ভোর-রৌদ্রময় কিশোরবেলায়, এমন পরিণত-ক্ষয়গ্রস্ততাকেই কি চেয়েছিলাম নাকি ? আমরা দীর্ঘশ্বাসে ফেঁড়ে যেতে থাকি। তখন তেতো গ্লানি ও নিঃস্বতার ভোঁতা এক ছুরি আমাদের থেঁতলে চলতে থাকে। আহমাদ মোস্তফা কামালের উপন্যাসেরা আমাদের সামনে এইসব গূঢ় বেদনা-জিজ্ঞাসাকে জাগুন্তী দিতে থাকে। আমাদের স্বস্তিকে হরণ করে নিতে থাকে।

এটা তো গেল, এই জাদুকরের ডান বাহু দুলিয়ে তোলার ফল।

তিনি যখন তাঁর বাম হাত নাড়েন, তখন কী ঘটে ?

তিনি যখন তুলে আনতে থাকেন তাঁর বাম বাহুটিকে, তখন আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় এক রাষ্ট্র-সন্ত্রাস ছিন্নভিন্ন দেশের সমস্তটা সমাজের ক্লেদ-ক্লিন্ন-বিপন্ন-ধুকন্ত-ঘা-থকথকে বাস্তব-প্রতিবেশটি। এইখানে তখন শুধু ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের আলো-মেঘই আর প্রধান রূপে দৃশ্যমান হয় না। তখন স্পষ্ট হয়ে আসে এক বিশেষ সময়ের এক ভূভাগের রূপ। তখন উঠে আসতে থাকে সেই ভূখণ্ডে বসতকারী সাদামাটা, সাধারণ লোকসকলের জীবনের আদত অবস্থাটার পরিচয়। উদঘাটিত হতে থাকে সামান্য মনুষ্যজনের বেদনা-পতন-নিরুপায়তা আর পরাজয়-ক্লিষ্টতার রূপ। আহমাদ মোস্তফা কামালের সমকাল, রাষ্ট্র-রাজনীতি- হিংস্রতা-শৃঙ্খলিত সমকাল; এইবার এসে দাঁড়ায় আমাদের অক্ষির সামনে। সমাজসত্য, মনুষ্যজীবনের ক্ষয়ক্ষতির হিসাবকিতাব, আশা ও দুরাশা, সুখী হবার স্বপ্ন দেখার শক্তি ও সেই শক্তির বিপুল বিনষ্টি―এই সবকিছু―সমস্ত কিছুই ―বিদ্যুৎ-ঝিলিক দিয়ে দিয়ে দৃশ্যমান হয়ে উঠতে থাকে আমাদের দৃষ্টির দিগন্তে দিগন্তে। তাঁর ক. ঘরভরতি মানুষ অথবা নৈঃশব্দ (২০০৭), খ. অশ্রু ও রক্তপাতের গল্প ( ২০১১), গ. বড়োদের গল্প যেমন হয় (২০২০) গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো এই বাস্তবতাকেই অতি তন্নতন্ন রকমে উপস্থাপন করে চলে।

আমরা বলতে পারি; নিঃসঙ্গ নায়কের একাকী এক জীবন-অভিযান আর মনুষ্য-সম্পর্কবিষয়ক আঁধারি-খোঁয়ারির রূপকেই প্রধানত স্পষ্ট করে তোলেন তিনি, তাঁর উপন্যাসগুলোতে। আর, তাঁর সমকালের তাঁর নিজস্ব ভূখণ্ডের লোকজীবনের বিপন্নতা-নৈরাশ্য, তাদের অবিরাম পর্যুদস্ত হয়ে যেতে থাকা; আশা ও সম্ভাবনা-বিনষ্টির কাহিনি তিনি উপস্থাপন করেন, তাঁর ছোটগল্পে।

দুই. সুস্থিত গৃহ ও নগরবাসী, অথচ আদ্যোপান্ত বহিরিস্থিত

আগন্তুক, অন্ধ জাদুকর এবং জলের অক্ষরে লেখা উপন্যাস তিনটি হচ্ছে যথাক্রমে অঞ্জন হায়দার চৌধুরী, কায়সার আহমেদ আদিত্য এবং ঋভু পারভেজ মাহমুদ-এর আখ্যান। আহমাদ মোস্তফা কামালের এই উপন্যাসগুলো সমকালীন নাগরিক জীবনের প্রেক্ষাপটেই রচিত। এই যে তিন নায়ক―তারা একান্তই নগরবাসী এবং উচ্চশিক্ষিত। তারা আছে তাদের তারুণ্যের মধ্যাহ্নে। কর্মজীবনে বেশ থিতু এই তিনজনই, গভীর রকম পরিবারলগ্ন। কম বা বেশি যেমনই হোক, নিকটজনদের মধ্যেই তাদের জীবন যাপিত হয়। তাদের কোনও কোনও জন কর্মক্ষেত্রে অতি সফল, সংসারে তাদের সম্পন্নতা অঢেল। কেউ কেউ অতটা সচ্ছলতা পায়নি এখনও, কিন্তু তাদের কারও কারও আছে সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠার প্রগাঢ় সাধ ও বাসনা।

তাদের জীবনে চাকুরির ব্যতিব্যস্ততা আছে। রোজকার কর্মভারে বেশ অনেকটা হাবড়া-জাবড়া হয়ে যাওয়া দিন, আর কর্মশেষের সন্ধ্যা ও রাত আছে। একটি নির্দিষ্ট ঠিকানায় থাকা গৃহে, দিনশেষে তাদের, ফিরে আসার তাগাদা ও দায়ও আছে। সেই গৃহে বয়স্ক প্রিয়জনের অচিকিৎস্য ব্যাধির যন্ত্রণাভার নিঃশব্দে, নিরুপায় সহ্য করে চলার মহাচাপ আছে। প্রায় সবা সংসারকেই, কোনও-না- কোনওভাবে প্রিয় কোনওজনের অকালমৃত্যুর দগদগে ঘা-এর যন্ত্রণা সহ্য করে চলতে হয়ই। অপঘাতে অকালমৃত স্বজনের জন্য কঠিন ব্যথা পেতে থাকে এদের সত্তা। অচিকিৎস্য-ব্যাধিগ্রস্ত নিকটজনের জন্য বেদনায় দগ্ধাতে থাকে তাদের প্রাণ। তারা প্রত্যেকেই, এমত বিষাক্ততা দিয়ে ঘেরাও হয়ে থাকে; আর ক্রমে নীরক্ত নিরুদ্যম আর স্তব্ধ-হিম হয়ে উঠতে থাকে তাদের ভেতর-বাহির।

এই নায়কদের প্রত্যেকেরই ঘরে-সংসারে অথবা অতি নিকটেই আছে তাদের অতি আপনজনেরা। আছে মা অথবা বোন অথবা ভাবি অথবা বন্ধুপত্নী অথবা বান্ধবী অথবা স্ত্রী অথবা অতি বিশ্বস্ত সেবক অনুচর; তাদের কারও কারও সঙ্গে কখনও কখনও তাদের খানিকটা ভুল বোঝাবুঝি বা অভিমানজনিত দূরত্ব আসে বটে, কিন্তু তাতে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মমতা ও দরদের মাত্রাটা কিছুমাত্র কমে না। এই যে নারীগণ, তারা প্রত্যেকেই সুধাময়ী, গভীর দরদবতী। তারা এই নায়কদের গভীরভাবে আগলে রাখে। তাদের দেখভাল, যত্ন-সেবা করে চলে অক্লান্ত চিত্তে। কিন্তু তাও, এই সকলজনের ভেতরে থেকেও; এই অঞ্জন বা কায়সার বা ঋভু ‘নিজের স্বভাব দোষে’ ‘একা’ হয়ে যেতে থাকে। তাদের নির্বন্ধই হচ্ছে কোথাও, কারও সঙ্গেই, খাপ-না-খাওয়াতে পারা। তাদের নিয়তিই হচ্ছে, ‘জলের মতন ঘুরে ঘুরে একা কথা-কওয়া’ হৃদয়ের ভার একা-একলা বয়ে বয়ে চলা, আর ‘বিষাদ-হিম’ হয়ে উঠতে থাকা। আর শ্লথ-মন্থর-নিরুদ্যম-মূক পায়ে জীবনের পথে পথে হেঁটে হেঁটে চলা।

ওই তিন নায়কের বাহ্যসত্তাটি সাংসারিক ও সামাজিক নানা অন্যায় ও কুবিধিরীতিগুলোর পাশে অবস্থান করে চুপমুখে, একান্তই শব্দহীনভাবে। আমরা দেখতে পাই, সামাজিক বা পারিবারিক বা রাজনৈতিক দুর্বৃত্তপনার বিরুদ্ধে সক্রিয়, সাংঘর্ষিক, ক্রোধ-বিস্ফারিত হয়ে ওঠে না তারা কেউই। কিন্তু অন্তরের ভেতরে তারা ঘৃণায় পুড়তে থাকে। তীব্ররকমে পুড়ে যেতে থাকে। প্রকাশ্যে কোথাও কোনও বিরাগ বা বিরক্তির ঝনাৎকার জাগায় না তারা বটে; কিন্তু সকল অন্যায্যতার বিরুদ্ধে ঘৃণায়-বিবমিষায়, তারা প্রত্যেকেই অন্তরে অন্তরে হয়ে যেতে থাকে অতি করুণ রকমের বিমর্ষ একজন। হয়ে ওঠে তারা নিরলম্ব উন্মূল। তারা থাকে অতি বহিরিস্থিত, অতি অনিকেত একজন হয়ে। একা, অতি একা তারা প্রত্যেকেই।

আহমাদ মোস্তফা কামালের এই তিনটি উপন্যাসের পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে করতে, আমরা বোধ করতে থাকি যে, যেন একই মহানিঃসঙ্গ একজনের ইতিকথাই তিন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ও তিনটি ভিন্ন গল্পে ও শিরোনামে বিধৃত করেছেন এই কথাকার। যেন বা আগন্তুক উপন্যাসে যে-নায়ক এসেছে অঞ্জন নাম নিয়ে, সে-ই আরেকটু ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে এসে দাঁড়িয়েছে কায়সার নামে, অন্ধ জাদুকর উপাখ্যানে। তখন সে হয়ে উঠেছে আরেকটু ঋদ্ধ আরেকটু পরিণত আরেকটু সঘন একাকিত্বময়।

যখন সে কায়সার, তখন সে অঞ্জনের চেয়ে আরেকটু বেশি স্বপ্নময়, আরেকটু বেশি বিপন্ন, আরও একটু বেশি ব্যথা ও নৈঃশব্দ্যের ভার তাকে বইতে হচ্ছে। আরও একটু বেশি গভীর তার অন্তরের ক্ষত ও যাতনা। অঞ্জনের চেয়ে আরও ঢের বেশি একা সে, তুমুল একা। এবং মৌন।

তারপর অনেকটা পথ পেরিয়ে সে-ই যখন ঋভু বা পারভেজ মাহমুদ হয়ে দেখা দেয়; তখন আমরা তার মধ্যে পাই, একই সঙ্গে পাই; সন্তের নির্লিপ্তি-ঔদাস্য ও মৌনতা; আবার সেসবের সঙ্গেই পাই তার ‘তরুণ গরুড়সম কী বিপুল’ জীবন-তৃষ্ণা বা সম্ভোগবাঞ্ছা। সফল সে এখন, বহুভাবে পরিপূর্ণ তার অস্তিত্ব; বহুরকমে পরিতুষ্ট তার জীবন। সচ্ছলতা আছে বেশ, শরীরী তৃষ্ণার ঘন নিবৃত্তিও থাকে তার। কিন্তু ওই পরিতুষ্টির পরেও, সকল বাঞ্ছা নিবৃত্তির পরেও; এই জীবনের গভীরে-স্থায়ীরকমে―বসত করে চলে শূন্যতা-নিঃসঙ্গতা বোধ।

এই জীবন বহন করে চলে মোচন-অসম্ভব এক হাহাকারের ভার। একাকিত্ব থাকে চিরকালের দোসর হয়ে, ছায়ার মতোই, এখনও তার ভরভরন্ত জীবনের পাশেই। প্রাণতম বন্ধু অংশু যেমন ঋভুকে উষ্ণতা দিয়ে আবৃত রাখার জন্য সদা ব্যগ্র থাকে; তেমনি অন্তর্গত হিম হাহাকার ও নিঃসঙ্গতার বোধও ঋভুকে জড়িয়ে থাকে কঠিন বেষ্টনে। চির সহচর হয়ে, কদমে কদমে, তার পাশেই থাকে। যেন অঞ্জন ও কায়সারের সকল বেদনা-দুর্বহ বিষাদ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এই ঋভু-মোহনায়, তাই এইখানে তার বিমর্ষতা এত তেজি এত জ্যান্ত।

আহমাদ মোস্তফা কামালের এই উপন্যাস তিনটিকে এক বহিরিস্থিত নিঃসঙ্গ নায়কেরই ধারাবাহিক আখ্যান বলে গণ্য করতে পারি আমরা।

তিন. বহিরিস্থিতদের গল্পগুলো এমন

আগন্তুক-এর নায়ক অঞ্জন হায়দার চৌধুরী। তরুণ অঞ্জন ‘দেখতে সুদর্শন, আবার মানুষ হিসেবেও খুব ভালো, উচ্চ শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত, সচ্ছল, রুচিশীল।’ স্ত্রীর কাছে সে ‘দেখতে-শুনতে যেমন সুন্দর, তেমনি কথাবার্তায়ও, গভীর অনুভূতিপ্রবণ, উদার, কনসিডারেট, আবার বেশ খানিকটা উদাসীন ও রহস্যময়।’

উচ্চমাধ্যমিক সম্পন্ন করেই অঞ্জনকে আমেরিকায় পাড়ি জমাতে হয়। উচ্চমাধ্যমিক পড়ার জন্যই জীবনে প্রথম শহরে আসে সে, তার আগের ‘ষোল বছর’ কাটে তার উদাসপুরে, তাদের গ্রামের বাড়িতে, বাবা-মায়ের সঙ্গে।

আমেরিকার দিকে উড়াল দেওয়ার জন্য অঞ্জনের নিজের ইচ্ছা কিছুমাত্র কাজ করেনি। বিদেশে যাওয়ার কোনও আগ্রহই বোধ করেনি সে তখন। বরং সে দেশেই রয়ে যেতে চেয়েছিল। এখানেই পড়াশোনাটা করে উঠতে উঠতে, সে চিনে উঠতে চেয়েছিল, তার দেশের রাজনৈতিক ওঠাপড়াটার স্বরূপ। পরিষ্কার রকমে সে জেনে উঠতে চেয়েছিল, দেশ বা সমাজের জন্য তার প্রপিতামহ বা পিতামহ বা পিতার আত্মত্যাগের কারণগুলোকে। কিন্তু ওটি করার কোনও সুযোগ পায় না অঞ্জন। পরিবারের অন্যদের চাপে পড়ে তাকে বিদেশে যেতেই হয়।

তবে শুধুই পড়াশোনা করানোর তাগাদা থেকেই তার পরিবারের অন্যরা তাকে বিদেশে যেতে বাধ্য করে, বিষয়টা তেমন ছিল না। দেশের রাজনীতির উথাল-পাথাল অনিশ্চিতির ঝাপটা থেকে নিজেদের পুত্রটিকে রক্ষা করার তাগাদা থেকেই মূলত অভিভাবকেরা তাকে পরবাসে পাঠায়। অঞ্জন বোঝে : ‘আমেরিকায় তাকে পাঠানো হয়েছিল তার মতের বিরুদ্ধে, প্রায় জোর করেই―এ দেশে কিছু হবে না, ছাত্ররা হরতাল, বোমাবাজি, মিছিলমিটিং করলে পড়াশোনা আর করবে কখন ? অতএব এ দেশে কোনও ভবিষ্যৎ নেই―এই অজুহাতে কলেজ পাস করে বেরুনোর পর পরই তাকে বাইরে পাঠানোর জন্য তোড়জোর শুরু হলো’। (পৃষ্ঠা ২৬)

অনিচ্ছুক মনপ্রাণ নিয়ে বিদেশে যায় সে, তারপর দিনে দিনে সেই পরদেশেই সে কাটিয়ে ফেলে ‘প্রায় ১২ বছর’। শেষে আবার সেই অভিভাবকদের চাপে পড়েই দেশে ফিরে আসতে হয় অঞ্জনকে। ‘দেশে ফিরে জায়গা তৈরি করে নিতে খুব বেশি সময় লাগে’ না তার, ‘ছ’মাসের মধ্যে চাকরি-বাকরি, বিয়ে করে রীতিমতো সংসারী’ও হয়ে ওঠে সে। দেশে ফেরার পরপরই চমৎকার এক মেয়ে, শান্তা যার নাম, তার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। তারপর ওই দম্পতি রাজধানীর অভিজাত এক এলাকায় বসবাস শুরু করে। আর ‘একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানির সিনিয়র ম্যানেজমেন্টের অংশ’ হয়ে জীবন কাটানোও শুরু করে অঞ্জন। খুব দ্রুতই তার জীবনের ‘সবকিছুই ঠিকঠাক’ হয়ে আসে, ‘একটি হ্যাপি এন্ডিং ফিল্মের মতো প্রায়’। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। অঞ্জনও প্রথমে ভাবে, সবই মসৃণ গতিতেই যাবে তার। কিন্তু ক্রমে ধীরে সে ‘টের পায় কোথায় যেন বিশাল একটা ফাঁক রয়ে গেছে।’

সে অহর্নিশি বোধ করতে থাকে : ‘এই শহর আমি চিনি না, এখানে আমার কোনো বন্ধু নেই, আত্মীয়-স্বজন ছাড়া পরিচিত একটা কোনো মানুষও নেই। এইখানে আমি থেকেছি খুব সামান্য সময়―মাত্র তিন বছর―অন্তত কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠার জন্য এ সময় সামান্যই।.. .. .. এই শহরে আমার কোনো শেকড় নেই। যে বয়সে প্রকৃতপক্ষে অপরিচিত মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে―সেই বন্ধুত্ব এতোই গভীর যে কখনও কখনও তা রক্তের সম্পর্কের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে―এ শহরে যে আমার কিছু নেই।.. .. ..আমি ভয়াবহ এক বহিরাগত। আমার সবকিছুই কেবল ওপর-ছোঁয়া। .. .. .. কিছুই আমার নয়।’ (পৃষ্ঠা. ২৮)

ওই অচিন শহরেই ক্রমে দিন যেতে থাকে অঞ্জনের, যত দিন যেতে থাকে, তত সে একা হতে থাকে, তত সে কাতর হতে থাকে তার গ্রামের জন্য। সেই গ্রাম, যেখানে সে বাবা-মায়ের সঙ্গে কাটিয়ে এসেছিল শৈশব ও কৈশোরের ষোলটা বছর। সেই গ্রাম, যার সবুজ সৌন্দর্যের স্মৃতি, অঞ্জনকে এই মধ্য তারুণ্যেও অভিভূত করে রেখেছে। সেই গ্রাম, যার মানুষগুলোর জীবন-যাপনের ধরন দিয়ে চির মোহগ্রস্ত হয়ে আছে অঞ্জন। শহরে বাস করে যেতে যেতে, সেই গ্রামের শীত ও বর্ষাকে মনে করতে করতে, উদ্বেল হতে থাকে অঞ্জন। তার প্রাণ সর্বক্ষণ উথলে উঠতে থাকে। কিন্তু গ্রামের বাড়িটাকে এক নজর দেখতে যেতে, সাহস হয় না তার। কী জানি, যদি সেই গ্রাম ইতিমধ্যে বদলে গিয়ে থাকে! যদি গ্রামের নদীরা বদলে ফেলে থাকে তাদের জোয়ানকি ও শোভা, যদি গাছেরা হারিয়ে ফেলে থাকে তাদের শ্যামশ্রী, সেই বিনষ্টির যন্ত্রণা অঞ্জন সহ্য করবে কীভাবে! সে তাই স্মৃতির গ্রামটাকে নিয়েই বিভোর হয়ে থাকে, সত্যকার গ্রামের দিকে পা বাড়াবার হিম্মত পায় না।

তারপরেও একদিন আচমকাই, শান্তাকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে নিজ পিতৃভিটার দিকে। যেতে যেতে দেখে সে, সত্যই তার গ্রাম ইতিমধ্যে তার সকল মহিমাই খুইয়ে ফেলেছে। তার গ্রামের নদী হয়ে গেছে জীর্ণতাগ্রস্ত। হেঁটে যেতে যেতে সে দেখে ‘যে বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো প্রায় ভাঙাচোরা-জরাজীর্ণ। পশ্চিমে একটু দূরে খাঁখা শূন্যতা ও ইছামতী থাকার কথা, কিন্তু ওদিকেও দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট দরিদ্র ঘরদোর, ইছামতীর নামগন্ধ নেই।’ (পৃষ্ঠা ৭১)। আর এই গ্রামের সাধারণ মানুষগুলো ? তারা কেমন আছে এখন ? অঞ্জন দেখে : ‘হাড় জিরজিরে অসংখ্য মানুষ, ক্ষুধা দারিদ্র্য আর রোগ-শোকে ক্লান্ত এত মুখ!’ তার প্রাণ হাহাকার করে ওঠে।

সে দেখে, শুধু দারিদ্র্য ও ক্ষুধাই তার গ্রামের মানুষদের নিষ্পেষিত করে চলছে না; অন্য এক বৈরী শক্তির পেষণ-পীড়নও সকলের অস্তিত্বকে ‘বিপন্ন’ করে তুলেছে। ওই অশুভ রাজনৈতিক শক্তি ধ্বংস করে চলছে শুভ ও কল্যাণকে, ন্যায় ও সুস্থতাকে। সেই ক্রূর হিংস্রতার মুখোমুখি দাঁড়ায়ে অঞ্জনের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসতে থাকে। সে পরিত্রাণের কোনও সন্ধান জানে না।

অঞ্জন হায়দার চৌধুরীর মতোই কায়সার আহমেদ আদিত্যও অন্তরের ভেতরে তার শৈশব-কৈশোরের গ্রামকে বহন করতে করতে রাজধানী শহরের ভাড়াবাড়িতে দিনপাত করে চলে। তবে তার জীবন কেবলই মধুমাখানো স্মৃতি-ভারাতুরতা থরথর কিছু নয়। সে জীবন অসচ্ছলতা, ব্যাধি, অসহায়তা, অপমৃত্যু ও অকালপ্রয়াণের পেষণে পেষণে প্রায় মিইয়ে যাওয়া। তার স্বপ্ন ছিল শুধুই লেখক হয়ে ওঠার, কিন্তু বাস্তবতার চাপ তাকে ঠেলে ফেলে দেয় মুদ্রা উপার্জনের পৃথিবীতে।

তার বাবা দীর্ঘকাল ধরে শয্যাশায়ী। বাবার ছিল ‘বদলির চাকরি―কিন্তু বদলির সঙ্গে সঙ্গে সংসার বয়ে বেড়ানোর সামর্থ্য’ ‘ছিল না’ বলে, তার সংসার-সন্তানকে ‘থাকতে হতো গ্রামে’। সেই গ্রামের নাম ‘উদাসপুর’, সেখানে ‘ম্রিয়মান-মৃতপ্রায় ইছামতি, প্রমত্ত পদ্মা আর উদাসীন আকাশ’ মিলেঝুলে থাকে। কলেজে পড়ার জন্য সেই গ্রামকে ছেড়ে ঢাকায় আসে কায়সার। ক্রমশ সে বয়স্ক হতে থাকে; আর বিষাদ ও বিপন্নতা ও সর্বনাশকে নিজেদের সংসারের স্থায়ী সদস্য হিসেবে পেয়ে যেতে থাকে সে। সবসময় যে বাবাকে সে দেখেছে কর্মসুখী এক মানুষ, দেখেছে বাবা যেন ‘সিংহের মতো―অন্তত বাড়িতে। তর্জন-গর্জন ছিল, একই সঙ্গে ছিল বুকভরা গভীর ভালোবাসা। নিজের সন্তানদের আগলে রাখতে চাইত এসবকিছু দিয়েই।’ সে বাবাই অচল অথর্ব শয্যালীন হয়ে, কোনওমতে দেহ ধারণ করতে থাকে। লম্পট অশুভের থাবা থেকে নিজ কন্যা কাজলকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় বাবা, এবং কঠিন অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার ‘শরীরের একটা অংশ প্যারালাইজড’ হয়ে যায়।

কন্যা কাজল একটা বিবাহিত লম্পটের কথার চটক ও ছলাকলার ভেলকিতে পড়ে গৃহত্যাগ করে। কিন্তু লোকটি তাকে বিয়ে তো করে না-ই, বরং এক বাসায় আটকে রেখে, কাজলকে ধর্ষণ করে চলে। সঙ্গে আরও কিছু স্যাঙাতও জুটিয়ে নেয় সেই লোক। কায়সার এবং অন্যরা যখন কাজলের পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার ব্যাপারটাকে কোনওমতে বরদাস্ত করার শক্তি জোটানোর চেষ্টায় হিমশিম খাচ্ছে, তখন একদিন কাজল ফিরে আসে। কায়সারকে সব কথা জানিয়ে সে আত্মহত্যা করে। সেই শোক বাবাকে দেয় স্থবির-অর্ধমৃত জীবন। সংসার অন্ধকারে ছেয়ে যায়। তবে বিপদ যেন ওই সংসারকে তার তাণ্ডব থেকে রেহাই দিতে রাজিই হয় না। হঠাৎই মৃত্যু ঘটে সংসারের বড় ছেলেটির। কায়সার দেখে ‘কাজলের মৃত্যু বা বাবার অসুস্থতায়’ তাদের ঘরে ‘খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার অনিশ্চয়তা তৈরি হয়নি, কিন্তু ভাইয়ার মৃত্যুতে সেটাই’ অবধারিত হয়ে ওঠে।

তখন, যে কায়সার বরাবর স্বপ্ন দেখেছে লেখক হয়ে ওঠার, বরাবর যে স্বপ্ন দেখেছে শুধু লেখার ভেতরে নিজেকে সমর্পিত করে রাখার, সেই কায়সার তার বিপন্ন পরিবারকে রক্ষার জন্য নিজের স্বপ্নকে বলি দেয়। চাকরি শুরু করে সে। ‘প্রথম দিকে’ তাকে পার করতে হয় ‘অমানুষিক কষ্টের’ দিন। তখনই ‘জীবন যে কী কঠিন, সে হাড়ে হাড়ে টের’ পেতে থাকে। ‘এতোগুলো মুখ কেবল তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে―এই চিন্তা তাকে পাগল করে’ তুলতে থাকে তখন। ‘এই সময়টিতেই সে লেখালেখির কথা ভুলে যেতে থাকে; সত্যি বলতে কি, লেখার কথা তার চিন্তার মধ্যেই’ আর আসতে থাকে না। ‘জীবন তাকে এমনই আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে’ ফেলে তখন। আর, দিনে দিনে একা থেকে আরও একা হয়ে উঠতে থাকে সে। স্বপ্নবালিকারাও একে একে তাকে ছেড়ে চলে যায়, সে শুধু নিঃশব্দ চোখে সেই চলে যাওয়াকে দেখে চলে। প্রিয় নারী মৃন্ময়ী অজ্ঞাত কারণে তাকে ভরসা করতে সাহস পায় না। ছেড়ে চলে যায়। বীথি কাছে এসেও বরাবর অনিকট হয়ে থাকে। সে কাউকেই ফেরানোর আকুলতা বা তাগাদা বা উদ্যম পায় না। শুধু ব্যথাটুকু নীরবে বয়ে যেতে থাকে।

তখন, শৈশব-কৈশোরের সেই যে গ্রাম উদাসপুর, তাকে নিজের অন্তরের আশ্রয় করে নিয়ে সে জীবন পার করতে থাকে। তবে শুধু উদাসপুরই তার একমাত্র আশ্রয় হয়ে আসে না। বন্ধুতার আশ্রয় সে খোঁজে, খোঁজে প্রেম, খোঁজে স্বপ্নকন্যাকে। বন্ধুরা একে একে কবে যেন সরে সরে গেছে। প্রিয়বন্ধু কবীর ‘দেশ ছেড়ে চলে যায়’, অন্য বন্ধুরা ‘নানারকম কাজে জড়িয়ে পরস্পরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে’ পড়ে। তখন থাকে শুধু মনে মনে উদাসপুরের সঙ্গে কথা বলে চলা। তখন শুধু থাকে ভোরের শুকতারার সঙ্গে ভাব বিনিময় করা, একা একা। থাকে অগ্রজ কথাকারদের গড়া চরিত্রদের সঙ্গে সময় যাপনের ঘোরগ্রস্ততা। থাকে বিপন্ন সংসারের কাছ থেকে পাওয়া মায়া ও দরদ। থাকে একাকিত্ব আর লিখে উঠতে চাওয়ার সুতীব্র বাঞ্ছা, থাকে আর লিখতে না-পারার দাহ। আর, উদাসপুরকে ফিরে পাবার আকুতি।

ঋভু বা পারভেজ মাহমুদ অবশ্য অতটা ক্লিষ্ট হবার ভাগ্য পায় না। সে অত্যন্ত সাংসারিক-বুদ্ধিসম্পন্ন, বিচক্ষণ ও ধনশালী এক পিতার একমাত্র পুত্র। তার বাবা ছিল ‘উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদশালী’। এবং ‘যথেষ্টবুদ্ধি বিষয়বুদ্ধি ছিল বলেই কোথাও কোনো ক্ষতির মুখে পড়তে’ হয়নি কোনওদিন। সেই বাবাকে ঋভু হারায় ‘বেশ অল্প বয়সেই।.. .. .. আকস্মিকভাবেই চলে’ যায় পিতা। ঋভু ‘তখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরোয়নি।’ তবে বাবার অকাল প্রয়াণের কারণে ‘আর্থিক সংকট বা সংসারের দায়িত্ব নেওয়ার মতো’ সংকটের মোকাবিলা করতে হয় না ঋভুকে। কারণ ‘ব্যাংকে মোটা টাকা গচ্ছিত রেখেই’ তার বাবা পৃথিবী থেকে ‘বিদায় নিতে’ পারে।

কিন্তু তারপরেও সংকট আসেই। অতি জটিল রকমের এক সংকট এসে, ঋভুর জীবনটা তছনছ করে দিতে থাকে। ঋভুর বাবা ‘কোনো এক অজানা কারণে তাঁর সমস্ত টাকা পয়সা দু ভাগে ভাগ করে’ রেখে যায়। ‘এক ভাগ’ থাকে ‘তার স্ত্রীর নামে, আরেক ভাগ ঋভুর নামে।’ এই ‘ব্যাপারটাকে মা সহজভাবে নিতে পারে’ না। মা এতে শুধু অসম্মানিতই বোধ করে না, সে ‘দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু’ করে যে, ‘এই ভাগাভাগির ব্যাপারটা ঋভু জানতো’। মায়ের মনে হতে থাকে যে, ঋভুর বাবা তাকে ‘বিশ্বাস করেনি’। তার প্রতি তার স্বামীর ‘আস্থাহীনতা’ তাকে বেদনা ও লজ্জা দিতে থাকে। ক্রুদ্ধ করে তুলতে থাকে। একমাত্র ছেলের ওপর তার বিদ্বেষ জন্মাতে থাকে।

ঋভু মাকে বোঝাতে চেষ্টা করে খুবই, কিন্তু সে ‘কিছুতেই মাকে বিশ্বাস করাতে’ পারে না যে, ‘সে এগুলোর কিছুই’ জানত না। ফলে মায়ের সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়তে থাকে। মা তাকে অবিশ্বাস করে চলে। ঋভুকে গণ্য করতে থাকে প্রতিপক্ষ বলে। তখন ‘ঋভুর কোনো কাজেই’ আর তার মায়ের যেন ‘কোনো আগ্রহ’ থাকে না। থাকে কেবল প্রয়াত স্বামীর প্রতি সীমাহীন ক্ষোভ, এবং পুত্রের প্রতি তীব্র অবিশ্বাস।

ঋভুরও কী হয়, ক্রমে সেও মায়ের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানো শুরু করে। পড়াশোনা বাদ দিয়ে, দীর্ঘদিনের জন্য চলে যায় দেশের বাইরে। ক্রমে কেমন একটা ছন্নছাড়া ভাব এসে তার সুশৃঙ্খল জীবনটাকে পুরোই এলোমেলো করে দেয়। তখন এমনকী যে মেয়েটির স্বপ্নে সে বিভোর হয়ে অথই সুখ পাচ্ছিলো; সেই অবন্তির সঙ্গেও, তার সম্পর্কটা উরাধুরা আলগা হয়ে যায়। অবন্তির অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়।

অবিশ্বাস ও বেদনাকে লাগাতার বয়ে চলতে চলতে, একদিন মা জটিল রকমে অসুস্থ হয়ে পড়ে। চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে দীর্ঘদিন। ক্রমে ঋভু আবার পড়াশোনায় ফিরে আসে, ক্রমে কেমন করে যেন মায়ের মন থেকে পুত্রের প্রতি জেগে ওঠা অবিশ্বাসটা দূর হয়ে যায়। শয্যাশায়ী মা নানা মতে পুত্রের কাছে ‘তার দুঃখ প্রকাশ, তার অনুতাপ প্রকাশ’ করে ওঠার চেষ্টাটা চালাতে থাকে। মা যে ‘ঋভুকে ভুল’ বুঝেছিল, ‘সেটি স্বীকার’ করে নিয়ে পুত্রের অন্তরের কাছে ফিরে আসার জন্য তড়পাতে থাকে মা।

কিন্তু ঋভু তখন পলে পলে টের পেতে থাকে, ‘বড্ড দেরি হয়ে’ গেছে। ‘সেই ভুল বোঝাবুঝির দিনগুলোতে ধীরে ধীরে এতটাই দূরে সরে’ গেছে সে যে, ‘আর কাছে ফেরা’র পথ খুঁজে পাবে না সে। পায়ওনি আর কখনও। আর কখনও মায়ের অন্তরের কাছে ফিরে আসতে পারেনি ঋভুর অন্তর। বাবার চলে যাওয়ার পরে মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের সঙ্কটকালীন সময়ে, পলে পলে মনে মনে নিজের ছোট বোনটার কাছে খুব আশ্রয় আর অভয় খুঁজে চলে ঋভু। তার সেই বোন নীলু। সে অকাল প্রয়াত। ‘কী একটা অসুখ হয়েছিল’, জটিল অসুখ। ‘দেশের চিকিৎসকরা’ বলেছিল ‘বাইরে কোথাও নিয়ে যেতে।’ ‘বাবা সবাইকে নিয়েই থাইল্যান্ডে’ যায়, মেয়ের চিকিৎসার জন্য। ‘সেখানেই মারা যায় নীলু, হাসপাতালের শুভ্র বিছানায় শুয়ে।’

নীলু চলে যাওয়ায় তাদের জীবন থেমে থাকে না বটে, কিন্তু ‘জীবনের ছন্দটা’ আর ‘আগের মতো থাকে না’। বাবা নিঃশব্দে তার ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে, নিজেকে করে তোলে প্রায় ‘গৃহবন্দি’। ‘সুস্থ-সবল মানুষটা অতি দ্রুত বুড়িয়ে’ যায়, ‘তারপর যেন সময় হওয়ার আগেই চলে’ যায় বাবা, তার মেয়ের কাছে।

বাবা চলে গিয়ে মুক্তি পায়, কিন্তু ঋভুকে শেকল-মোড়ানো পা নিয়ে চলতে থাকতে হয় জীবনের পথে পথে। মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক সেই যে নষ্ট হয়, সেটাকে আর ভালো করা যায় না। নীলুকে হারানোর বেদনা, নিজের কর্মমোড়ানো দিবালোকে, তেমন একটা বাজতে শোনে না বটে ঋভু; কিন্তু চিরদিন ধরে, সেই তার ‘তেরো বছরের’ কালে নীলুর মরে যাবার পর থেকে, তার স্বপ্নে কেমন এক বালিকা এসে হানা দিতে থাকে। সেই এক স্বপ্ন। ‘নিয়মিত স্বপ্ন’। ‘ছোট্ট একটা মেয়ে, পানিতে ডুবে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে, তার হাত দুটো ওপরে তোলা, যখন ভেসে উঠছে তখন সেই হাত নেড়ে চিৎকার করে ডাকছে―ভাইয়া, ভাইয়া, ভাইয়া.. .. ..।’ (পৃষ্ঠা ১৫৩)

এই এক ব্যাখ্যাতীত স্বপ্নকে পেতে পেতে, প্রায় প্রায়ই সচ্ছল, সম্পন্ন ঋভুর রাতের অল্পস্বল্প নিদ্রা পাবার ক্ষণটুকু ফুরায়। আর বেশিটা রাত্রি যায় বিনিদ্রায়। তার দিনগুলো ভরে থাকে বিবিধ মনস্তাপে। ‘মায়ের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়ার দুঃখ’ তাকে পুড়িয়ে চলে সর্বক্ষণ। অকালে হারানো বোনটাকে মনে আসে তার ক্ষণে ক্ষণে, প্রাণ হু হু করে ওঠে। বাবাকে হারানোর বিষাদ তার সকল চলাকে থামিয়ে দিতে চায়। অসুস্থ মায়ের জোরাজুরিতে বিয়ে করা রিনি নামের মেয়েটির কথাও তার মাঝেমধ্যে মনে আসে। মনে আসে সেই বিফল বিবাহের স্মৃতি। ওই বিবাহিত সম্পর্কের ভেতরে ‘কোথাও যেন থাকে’নি ঋভ্।ু ‘একটা নীরবতার কাঁটা ছিল দুজনের মধ্যে। ঋভু অনুভব করতো, তার যেন কোনো সংলগ্নতা নেই!’ (পৃষ্ঠা. ৩২) স্ত্রী রিনি সেটা বুঝে উঠতে পারে, তারপর সে ‘তার নিজের জন্য অন্য এক জীবন বেছে’ নেয়। চলে যায় ঋভুকে ছেড়ে।

তারপর থেকে শুরু হয় পরিজনহীন একলা চলার দিন। তখন দণ্ডে দণ্ডে কেবল নীলুকে স্মরণে আসতে থাকে নিঃসঙ্গ ভাইটির। খুব মনে আসতে থাকে। তার মনে হতে থাকে যে, ‘আচ্ছা, নীলু যদি বেঁচে থাকতো, তাহলে কি আমার জীবন অন্যরকম হতো ?. .. .. বাবা তখন সম্পত্তি ভাগ করতেন কীভাবে ? নাকি আদৌ করতেন না ? মায়ের সঙ্গে ঋভুর সেই বিশ্বাসহীনতা আর সংকটের সময়ে নীলু কী করতো ? নিশ্চয়ই দু পক্ষের মধ্যে একটা সেতুবন্ধন হিসেবে থাকতো ও ? নিশ্চয়ই দূরত্বটা তৈরি হতে দিতো না। কিংবা মায়ের মৃত্যুর পর ঋভু আর রিনির সেই নীরব সম্পর্কের সময়ও থাকতো সরব হয়ে, হয়তো ওর জন্যই সম্পর্কটাও স্বাভাবিক থাকতো, রিনিকে চলে যেতে হতো না। কিংবা এই নিঃসঙ্গ সময়ে নিশ্চয়ই ও পাশে এসে বসতো, কান্নাকাটি করতো.. .. বোনেরা তো মায়ের ছায়া, ও থাকলে জীবন নিশ্চয়ই এরকম হতো না। তাহলে কি তাকে চিরকালের জন্য নিঃসঙ্গ করে দেওয়ার জন্যই নীলু চলে গিয়েছিল ?’ ( পৃষ্ঠা ৩৭)

ঋভুর ওই বিষাদ-ক্লিন্ন জীবনটাকে নানাভাবে হাসি-হুল্লোড়ে ভরিয়ে রাখতে চায় বন্ধু অংশু। কিন্তু সবসময় যে সে সেটা পেরে ওঠে, এমন নয়। আর্থিক-টানাপোড়েনে বিপন্ন অংশুকে মুদ্রার নিরাপত্তা দেয় ঋভু, অংশুর ব্যবসা দাঁড়িয়ে যায়। নামী স্থপতি হিসেবে বাহবা পেতে থাকে অংশু। ওদিকে অংশুকে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে ঋভু কিছুই প্রত্যাশা করে না। কিছুমাত্র না। তার যেন কোনওখান থেকেই কিছুই প্রত্যাশা করার নেই। আছে শুধু দিন পার করা, রাতগুলো ফুরিয়ে ফেলা। এমন দিনে অবন্তি আসে আবার, ঋভু তার পাশে বসে নিজেকে সুখী বোধ করতে থাকে। তারা নিবিড় রকমে নিকটও হয়ে ওঠে। মনে হতে থাকে, এই দুজন এবার বিবাহিত হবে। সংসারে থিতু হবে। তেমন সময়ে ঋভুর কাছে আসে কোনও এক লুসিয়া আরিয়ানা জিওভান্নির মেইল।

ঋভুর মনে পড়ে, এই আরিয়ানার সঙ্গে তার নেপালে দেখা হয়েছিল। সেই যখন বাবার মৃত্যুর পরে, সে মায়ের অবিশ্বাসভরা দৃষ্টির সম্মুখ থেকে সরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তখন সে গিয়েছিল নেপালে, সেখানে থেকেছিল দীর্ঘদিন। সেখানেই পায় সে ইতালির মেয়ে আরিয়ানার দেখা। তাদের সম্পর্ক একসময় গভীর থেকে গভীরতর হয়ে ওঠে, কিন্তু নেপাল থেকে ফিরে আসার পরে ঋভুর সঙ্গে আরিয়ানার যোগাযোগটা ক্রমে বন্ধ হয়ে যায়। কুড়ি বছর পরে আবার আরিয়ানা ঋভুকে খুঁজে বার করে, তার কাছে এসে পৌঁছে, এবং ঋভুকে জানায় যে, সে যেই কন্যাটির জননী, তার পিতা হচ্ছে ঋভু। এই কন্যা তাদের সেই কুড়ি বছর আগেকার নেপাল-বাসের ফসল। ঋভুর সমস্ত সত্তা কেঁপে উঠতে থাকে সুখে ও বিস্ময়ে ও রোমাঞ্চে।

তবে নিপাট সুখ সম্ভবত তার জন্য বরাদ্দ করতে পারেনি ভাগ্য কখনও। কন্যা সোফিয়া ঋভুকে জানায় যে, আরিয়ানা ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত। মরার আগে আরিয়ানা এসেছে কন্যাকে তার পিতার কাছে পৌঁছে দিতে। শুরু হয় ঋভুর আরেক যুদ্ধ। আরিয়ানার শেষ দিন পর্যন্ত তার পাশে থাকার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে সে। আরিয়ানা তার কন্যাসহ ইতালিতে ফিরে গিয়ে নিজের চিকিৎসা শুরু করে, এদিকে ঋভু শুরু করে ইতালির ভিসা পাওয়ার তোড়জোর। নিজের অন্তরে অবন্তির জন্য আকুলতাকে ঠিক টের পায় ঋভু, আবার আরিয়ানার জন্যও বোধ করতে থাকে গহন মমতা।

ইতালির ভিসার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ঋভু ক্লান্ত হতে থাকে, ‘প্রতিদিনের অপেক্ষাকে’ মনে হতে থাকে ‘অনন্তকালীন’, মনে হতে থাকে ‘যেন কোনোদিন এর শেষ হবে না।’ ভিসা পাবার অপেক্ষায় থাকে ঋভু, আর অকারণেই, থেকে থেকে তার, মরণকে মনে পড়তে থাকে। তার মনে হতে থাকে, ‘বড় দীর্ঘকাল ধরে বেঁচে আছে সে, অকারণ-অহেতুক!’

চার. নিঃসঙ্গ ওই যে নায়ক! তার পথচলা কাকে মনে করিয়ে দেয়!

আহমাদ মোস্তফা কামালের এই যে নায়কেরা; তারা সংবেদনশীল, অন্তর্মুখী, স্বপ্নকাতর ও স্বপ্নতাড়িত, বহুলাংশে নিরুদ্যম, মৃত্যু-ব্যথা ভারাতুর, বহুকিছুতেই নিগূঢ় আসক্তি বোধ করতে করতেও তারা শেষ পর্যন্ত হয়ে থাকে আসক্তিশূন্য, নিস্পৃহ একজন। তাদের এই বৈশিষ্ট্যগুলি, কখনও কখনও আমাদের, জীবনানন্দের উপন্যাসের নায়কের কথা মনে করিয়ে দিতে থাকে। কখনও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পের নায়ক রঞ্জুর ছায়া যেন কেঁপে কেঁপে যেতে থাকে আমাদের সামনে। কখনও যেন বা মাহমুদুল হকের বাহ্য-নির্লিপ্ত কিন্তু আন্তর-রক্তক্ষরণে নিভৃতে-নিরলে নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকা নায়ককে আমরা দেখতে পেতে থাকি। তবে কামালের নায়কেরা, ওই নায়কদের মতো, শুধু গোপনে-নিঃশব্দে নিজেকে দগ্ধাতে দগ্ধাতেই মানব-জন্ম চরিতার্থ করে চলে না। তারা আরও প্রবল রকমের ভিন্ন কিছুও করে।

আমরা দেখতে পাই, তারা আছে যেন আছে এক অন্বেষণ-যাত্রায়। আছে এক সমাপ্তিহীন পরিব্রাজনে। তারা মৌন। নিঃশব্দ পরিব্রাজনরত নিঃসঙ্গ পথিক। সহস্র বছর আগে, সভ্যতার আদিলগ্নে রচিত গল্পে গল্পে আমরা যেমন পাই, বীর নায়কের অন্বেষণ-ব্রতের কাহিনি; কামালের নায়কেরাও আছে তেমনই এক অন্বেষণ-ব্রতে। অঞ্জন বা কায়সার বা ঋভু শুধুই বহিরিস্থিত, নির্লিপ্ত বা মনোজটিলতা-দীর্ণ আধুনিক নায়কই নয়; আমরা লক্ষ করতে থাকি যে, তারা আছে একাকী এক যাত্রায়, অন্বেষণ-যাত্রায়। যেমন অন্বেষণ-যাত্রায় ছিল সভ্যতার আদিতম মহাকাব্য গিলগামেশ-এর বীরনায়ক গিলগামেশ।

কামালের নায়কেরা আমাদের মনে করিয়ে দিতে থাকে দূরতম মহানিঃসঙ্গ সেই নায়ককে; বন্ধুতা একদা যার কাছে হয়ে ওঠে নিজ অস্তিত্বের সমান মূল্যবান। ওই সেই অপার ক্ষমতাধর রাজা গিলগামেশ, নিজের শৌর্য ও ঐশ্বর্য ও বাহুবল ও প্রতিপত্তি নিয়ে তার জীবন অতি সড়গড় হলেও; ক্রমে সে বুঝে উঠতে থাকে, সে আদতে একা। খুব একা। একসময় সে দৈব আশীর্বাদের মতোই তার জীবনে পায় এনকিদুকে। দিনে দিনে গিলগামেশ বোধ করতে থাকে যে, তাঁর সমস্ত সত্তাকে পূর্ণ করে তুলতে পারে শুধু তার প্রিয় বন্ধু এনকিদু। এনকিদু ছাড়া তার জীবন অপূর্ণ আর অর্থহীন। বন্ধুতাকে নিজ অস্তিত্বের সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে জেনে ওঠে গিলগামেশ। কামালের নায়কেরাও এমনই আত্মোপলব্ধিকে পায়। গিলগামেশের মতোই অঞ্জন বা কায়সার বা ঋভুর কাছে বেঁচে থাকা মানে জীবনের সুখে-দুখে পতনে-উত্থানে বন্ধুতার ছায়ায় থাকা। ওই দিব্য-ছায়া যদি অস্তিত্বকে ঘিরে না থাকে, তাহলে সকল গৌরব মিথ্যা, আয়ু মিথ্যা, সম্ভোগ-উপভোগ-জয়ের উল্লাস সব নিরর্থক।

অকালমৃত বন্ধু এনকিদুকে মৃত্যুলোক থেকে ফিরিয়ে আনার নিদানের সন্ধানে, নামে পথে নামে গিলগামেশ। অমরত্ব-অন্বেষণে শুরু হয় তার একা পথ চলা। শুরু হয় তার অন্বেষণ-যাত্রা। কামালের নায়কেরাও আছে যেন তেমনই এক যাত্রায়। তারা কেউই এখন আর আদি নায়ক গিলগামেশের মতো অমিত বিক্রমশালী বীর নয়। তারা আদতে বীরত্বদৃপ্ত কেউই নয়। তারা বাঁকাচোরা, অশক্ত, ভঙ্গুর, আবেগজীর্ণ সামান্য মানুষ মাত্র। আর, তারা কেউই এখন অমরতাকে পাবার জন্য মরিয়াও হয়ে নেই। অমরতা পাওয়া বা না-পাওয়া এখন তাদের বিবেচনার বিষয়ই নয়।

কিন্তু তারা প্রত্যেকে, সেই মধুরতাময় মনুষ্যসম্পর্ক, বন্ধুতা যার নাম, সেই সম্পর্কের জন্য গভীরতম আকুলতাকে ধারণ করে চলে। বন্ধুতা, তাদের কাছেও, আদিনায়ক গিলগামেশের মতোই, জীবনের পরম মহার্ঘ্য ধন বলেই গণ্য হয়। বস্তুগত সাফল্য অর্জনের জন্য, অঞ্জন বা কায়সার বা ঋভু, কিছুমাত্র কাঙাল-কাতর নয়। কিঞ্চিৎ মুদ্রাগত সুস্থিরতা তাদের দরকার পড়ে বটে, তবে সেটা আত্মসুখের জন্য নয়। তাদের ওপর ভরসা করে বেঁচে আছে যারা, নিরুপায় নিরাশ্রয় সেইসব নিকটজনকে, নিরাপত্তা ও অভয় বলয় গড়ে দেওয়ার জন্যই মুদ্রা-মরিয়া হয় তারা। বাহ্যত অতি নির্লিপ্ত, আর ভেতরে মানবিক-করুণায় পূর্ণ তারা প্রত্যেকে। জীবনের পথে পথে চলতে চলতে জীবনের গূঢ় অর্থকে বুঝে ওঠার গভীর-গোপন তাগাদা তাদের তাড়িয়ে ফেরে। তাই তারা অনিঃশেষ পরিব্রাজনরত।

কায়সার বা ঋভু যেমন উচ্চণ্ড খাপ-না-খাওয়া মানুষ, অঞ্জনও তাই। অফিসের কাজটুকু অঞ্জন করে চলে ঠিকই, কিন্তু যেন ওটি করে তার সত্তার অপর কোনও অংশ, স্বয়ং সে নয়। সেই কাজে তার যেন কোনও লগ্নতা নেই। তার আছে এক ভাবনার জগৎ। সে জানে তার পূর্বপুরুষদের ছিল এক বর্ণাঢ্য জীবন। সমাজ-সংসারের কল্যাণ সাধনের জন্য তারা ছিল সদা সক্রিয়। তাদের সেই সফলতাময় জীবনের কথা মনে আনে সে, সর্বক্ষণই মনে আনে। ওই মনে-আনার-ঘোরে পড়ে থাকাটাই পছন্দ তার। তাই সে ওতেই মগ্ন থাকে নিবিড়রকমে। দেহধারণের রসদ জোটানোর জন্য যেই বাস্তবকর্ম তাকে সম্পন্ন করতে হয়, তার যে চাকুরি, সেটি সে প্রতিদিন করে আসে প্রায় যন্ত্রেরই মতো, বাকিটা সময় বুঁদ হয়ে থাকে তার ভাবনায়। অঞ্জন অক্রিয় নিরুদ্যম একজন।

পূর্বপুরুষদের সঙ্গে নিজের তুলনা করে করে বিপন্ন বোধ করতে থাকে অঞ্জন। সে দেখে, তার পূর্বপুরুষেরা প্রত্যেকেই সক্রিয় এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষ। তাদের কেউ রাজনীতিতে সক্রিয় থেকেছে, কেউ নিজ গ্রামের সংস্কারকর্মে আজীবন ব্যাপৃত থেকেও কখনও ক্লান্ত হয়নি। কেউ বা সরকারি উচ্চ-চাকুরে হিসেবে সদা নিজেকে গভীর কর্মনিষ্ঠ একজন হিসেবে প্রতিপন্ন করে গেছে। তাদের সঙ্গে তুলনায় অঞ্জন কী!

সে বুঝে ওঠে, সে নিতান্তই অশক্ত আর অকর্মণ্য একজন। তার পূর্বপুরুষের প্রত্যেকে যে দৃপ্ত আন্তরতেজ ধারণ করে ছিল, ওটি তার ভেতরে কিছুমাত্র নেই। সে লড়াকু কর্মবীর নয়। আর ওটি হয়ে ওঠার কোনও তাগাদাই, সে নিজের ভেতরে পায় না। বরং নিজের ভাবনার ভেতরে ডুবে থাকাটাকেই তার কাছে উপাদেয় আর স্বস্তিকর আর নিরাপদ লাগতে থাকে। গ্রামের সাধারণ সকলে যখন তাকে তাদের পথ-নির্দেশক হিসেবে পাশে চাইতে থাকে, তখন সে কুণ্ঠায় জড়োমরো হয়ে উঠতে থাকে।

তখন তার এমন আন্তর-উপলব্ধি জাগতে থাকে : ‘সে কি দায়িত্ব পালন করবে ? তার পিতা, পিতামহ বা প্রপিতামহের জন্য সময়টি ছিল তাঁদের অনুকূলে। যেমন দাদা তাঁর বাবার প্রবল প্রতিপত্তি থাকতে থাকতেই নিজের আসন পাকা করে ফেলেছিলেন, আবার বাবাও দাদার প্রভাব প্রতিপত্তি থাকতে থাকতেই এখানে এসে নিজের জায়গা তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন।.. .. .. কিন্তু অঞ্জনের ক্ষেত্রে তো ব্যাপারটি সে রকম নয়। বাবার মৃত্যুর পর প্রায় ১৪/১৫ বছরের ব্যবধানে সে প্রথমবারের মতো এখানে এল। মাঝখানের এই সময়টুকুতে স্বাভাবিকভাবেই শূন্যস্থান শূন্য থাকেনি।.. .. .. প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে অনেকেই। তারা অঞ্জনের কথা শুনবে কেনো ? অঞ্জনকে মেনে নেয়া দূরে থাক,.. .. .. বরং তাকে প্রতিহত করতে চাইবে। না, তার কিছুই করার নেই। সে এমন যুদ্ধে নামতে পারবে না।.. .. .. নিছক গণ্ডিবদ্ধ ছাপোষা জীবনযাপন ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না।’ (পৃষ্ঠা, ৯২)

গ্রামের বিপন্ন সাধারণের জন্য সক্রিয় ও কর্মতৎপর হয়ে ওঠার ডাককে সে এভাবে ঝেড়ে ফেলে। এভাবেই নিজের জন্য নিজে স্তোক তৈরি করে এবং নিজেকে ভুলিয়ে রাখে। সে তারপর আবার ডুবে যায় তার স্মৃতি-রোমন্থনে। স্বস্তি ফিরে আসে তার পৃথিবীতে। কিন্তু কিছুতেই, দৃঢ়চিত্ত আর কঠিন পণ নিয়ে লোকের কল্যাণকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যম আসে না তার মধ্যে।

দারিদ্র্য অঞ্জনের সমস্যা নয়; তার সমস্যা বহুলাংশে তাত্ত্বিক। সে জানে, তার পরদাদা বা দাদা বা তার বাবা নানাভাবে এই ভূখণ্ডে নানাপর্বের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। নানাভাবে উচ্চপদ পেয়েও তারা সেইসব পদে নিজেদের যুক্ত রাখেনি, কোনও রাজনৈতিক বা প্রাতিষ্ঠানিক বা উচ্চপদ থাকার কারণে চাকুরিস্থলে পাওয়া কোনও সুবিধা ইত্যাদিই ওই পূর্বপুরুষগণ ভোগ করতে যায়নি। স্বেচ্ছায় তারা সেইসব থেকে নিজেদের সরিয়ে এনে, গ্রামের বাড়িতে এসে থিতু হয়েছে। যাপন করেছে সাধারণ জীবন। পূর্বপুরুষদের ওই নিস্পৃহতার পেছনে কোন উদ্দীপনা কাজ করে গেছে, সেই প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজে খুঁজে হয়রান হতে থাকে সে।

অঞ্জন এই প্রশ্নের কোনও উত্তর খুঁজে পায় না : ‘.. .. .. আমার সমস্যাটা অন্য জায়গায়। বাবা কেন চাকরি-বাকরি ছেড়ে গ্রামে চলে এসেছিলেন, দাদা কেন উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমিদারি ত্যাগ করেছিলেন, বা তার পিতা কেন খান বাহাদুর উপাধি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন―আমি তা জানি না। এগুলোকে আমি কেবল ঘটনা হিসেবে জানি, কিন্তু এর পেছনের কারণটি জানি না। নিশ্চয়ই কোনো গ্রাউন্ড ছিল, সেটা না জানলে তাদের এই প্রবণতার ব্যাখ্যা দেয়া যায় না।.. .. .. তিনি যে তাঁর চিন্তাকে বহু মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার কোনো চেষ্টা করেননি―এটা নিয়ে আমার দুঃখবোধ আছে। কোনো লিখিত রূপও রেখে যাননি তিনি, এমনকি ডায়রি পর্যন্ত লিখতেন না বাবা। কেন ? তাঁর কি ভাবা উচিত ছিল না যে, তাঁর ছেলেমেয়েরা এই ভাবনাগুলো যাচাই-বাছাই করে দেখবে ? একই সমস্যা আমার দাদারও। তিনিও কিছুই লিখে যাননি, যে, তাঁর চিন্তার সঙ্গে ভবিষ্যৎ বংশধরদের পরিচয় ঘটবে। ফলে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লোকমুখে কিছুদিন বেঁচে থাকা ছাড়া তাঁদের সমস্ত কিছুরই ইতি ঘটে গেছে। আমি এর কোনো মানে খুঁজে পাই না।’ ‘.. .. .. চিন্তার জগৎকে ছড়িয়ে না দিয়ে উদাসপুর এসে বসে রইলেন―এটা কেমন কথা ?’ (পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭)

এমত জিজ্ঞাসা ও অমীমাংসাকে নেড়েচেড়ে দিন পার করে যেতে পারাটাই শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে তার জীবন।

অঞ্জন যেমন কেবলই মগ্ন থাকে তার অতীত পূর্বপুরুষগণের ভাবনায়, যেমন থাকে সে তাদের উদ্যম-সফলতা- পরোয়াহীনতার স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টায়; অন্যদিকে অন্ধ জাদুকর উপন্যাসের নায়ক কায়সারও তেমন গভীরভাবে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে অন্য এক ভাবনায়। সে মনুষ্য-সম্পর্কের স্বরূপটি নির্ণয় করে উঠতে চায়। সে কেবলই বুঝে ্উঠতে চায়, মনুষ্য-সম্পর্কের মহিমা ও অমহিমাকে। নির্ণয় করে উঠতে চায় এই সম্পর্কের গাঢ়তা ও ভঙ্গুরতাকে। ব্যাখ্যা করতে চায় এর গুরুত্ব-অগুরুত্ব-প্রয়োজনীয়তা- অপ্রয়োজনীয়তাকে। কায়সারের ভাবনা এমন : ‘জীবনের অন্য নাম সম্পর্ক। কিংবা সম্পর্ক মানেই জীবন―বলা যায় এভাবেও। .. .. .. যে ঘড়িটি হাতে পরি, যে দোকান থেকে সিগারেট কিনি―এসব কিছুর সঙ্গেই একটি সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে আমার। নাকি বলবো যে, এগুলোর সঙ্গে আমার এক ধরনের অভ্যস্ততা তৈরি হয়ে গেছে ? .. .. .. সম্পর্কের অন্য নাম কি তবে অভ্যাস ? জীবন মানে সম্পর্ক আর সম্পর্ক মানে অভ্যাস ?’ (পৃষ্ঠা ১৪)

মাঝেমধ্যে তার এমনও মনে হয় : ‘সম্পর্ক মানে কনভারসেশন, মানে সংলাপ। আমাদের মধ্যে এই চর্চাটা নেই বলেই আমাদের সম্পর্কগুলো তৈরি হয় না, দু-একটা হলেও টেকে না।’ (পৃষ্ঠা ১২৫)

কখনও তার মনে হয় : ‘একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের সম্পর্ক কখনো একমাত্রিক হতে পারে না, এটা অবশ্যই বহুমাত্রিক ব্যাপার। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে―আমরা সম্পর্ককে একমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে চাই,.. .. .. একেকটা সম্পর্ককে একটা মাত্র নাম দিয়ে চিনে নিতে চাই।.. .. .. সব সম্পর্কের নাম হয় না, নাম দেওয়া যায় না।’ (পৃষ্ঠা ৫১-৫২)

অঞ্জনের মতো কায়সারও ক্ষুণ্নিবৃত্তির অর্থ আয়ের জন্য চাকুরি করে চলে; তবে সেটি যেন আসল অঞ্জন বা কায়সার করে না, ওটি যেন করে চলে তাদেরই অন্য আরেক সত্তা। অঞ্জন করে, কারণ তার সামাজিক সত্তাটিকে ওই ভূমিকা পালনকারী রূপেই দেখতে চায় সমাজ ও আত্মীয়বর্গ। অঞ্জন সেই ভূমিকা পালন করে করে সামাজিকগণের সন্তুষ্টি বিধান করে। আর নিজে থাকে তার পূর্বপুরুষ-বিষয়ক বিবিধ ভাবনা ও ধন্দের মীমাংসা সন্ধানে। ওই অমন সামাজিকতার চাপই যেন বা ঋভুকে চাকরিলগ্ন রাখে। এছাড়া আছে তার ‘সময় কাটানোর’ সমস্যা। ‘চাকরিটা সেজন্যই করে, যদিও প্রয়োজন নেই তেমন। একে ঠিক চাকরি বলাও যায় না। যদিও গালভরা পদপদবি আছে ঋভুর, কিন্তু ধরাবাঁধা কোনো কাজ নেই, কোনো নিয়মও নেই তার জন্য।’ (জলের অক্ষরে লেখা, পৃষ্ঠা ১২৮)

আর কায়সার তো জীবনে কোনওদিন এই চাকুরির জগতে ঢুকতে চায়ইনি। কিন্তু পরিস্থিতির চাপ তাকে ঠেলে দেয় এই দুনিয়ায়। নিজের বিপন্ন পরিবারটিকে নিরাপত্তা ও নির্বিঘ্নতা এনে দেওয়ার তুমুল তাগাদা বোধ করে তার অন্তর। সে চাকুরি নেয়। মুদ্রা আয়ের জন্য কঠোর চেষ্টা করে চলে। ওটি সে করে, আদত কায়সারকে বিসর্জন দিয়ে। করে তার মানবজন্মের দায়বোধ থেকে।

কিন্তু সে যখন একা, যখন সে প্রকৃতরকমে নিজের মুখোমুখি থাকে―একা নিজে, তখন সে প্রবল ঘোরবিহ্বল ও ভাবতাড়িত একজন। কায়সারের নিজস্ব চরাচর বা তার মনোজগৎ উদ্বেল হয়ে হয়ে ওঠে, তার সময়ের নামজাদা সব লেখকের সঙ্গে পার-করা সময়ের স্মৃতি নেড়েচেড়ে। কথোপকথনগুলো স্মরণে আসে তার। সুখী হয় কায়সার। কখনও সে ভাবতে থাকে, ভরা পূর্ণিমার সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের সম্পর্কের নিবিড়তার বিষয়টি। কখনও কখনও তার মনে আনাগোনা চালায় জগদীশ চন্দ্র বসু ও তাঁর প্রকৃতিভাবনা। কায়সার দুলে ওঠে, দুলতে থাকে। যেন ওই ভাব-বিহ্বলতার সময়টুকুতে সে বেঁচে থাকে, প্রকৃত অর্থে। একা মৌন; কিন্তু অভিভূত এক সুখীজন।

এর বাইরে নয়তো সে থাকে ভয়াল বাস্তবের কঠিন পেষণে। সে দেখে তার রাষ্ট্রসংঘে স্বৈরাচারী শাসকের তাণ্ডব। নবীন তারুণ্যে কায়সার ও অন্যরা অন্তরে অন্তরে ধস্ত, মূক হয়ে যায়। পরিবারের আর্থিক দুর্গতি তাকে করে তুলতে থাকে ম্রিয়মাণ। অপঘাতে প্রিয় ভগিনীর মৃত্যুর বোঝাই শুধু সে এবং তার পরিবার বয়ে চলে। না আছে পাষণ্ড-পাপিষ্ঠ-দুষ্কৃতির দণ্ড বিধানের কোনও শক্তি-সামর্থ্য- পরিস্থিতি তাদের, না আছে স্মৃতির কামড় থেকে নিস্তার পাবার কোনও পথ। এইসব চাপ ক্রমে তাকে করে তুলতে থাকে বন্ধ্যাত্বগ্রস্ত। সে লিখতে পারে না আর।

যখন সে একা থাকে, তখন সে আসলে থাকে তার একান্ত নিজস্ব হাহাকারের সঙ্গে।

কেন হাহাকার ?

তার অন্তরে তার সত্যকার যে-বাঞ্ছাটি ছিল, যেটি তার রক্তপ্রবাহ হয়েই যেন তার ভেতরে বিরাজ করে চলছিল একদা; সেই বাঞ্ছা অথবা স্বপ্নকে সে সার্থকতা দিতে পারেনি। সেই সাধ ও স্বপ্নকে―বিনষ্টি দিতে হয় তাকে। ওই স্বপ্নবিনষ্টির জন্য তার অন্তর, অহর্নিশি কেবলই, হাহাকার করে চলে। কেবলই গুমরে মরতে থাকে। সে তো প্রকৃতপক্ষে লেখকই হতে চেয়েছিল। মেধাবী কায়সারকে অন্য কোনও পেশা কিছুমাত্র টানেনি, মুদ্রার ওম পাবার আকাক্সক্ষা, তার মধ্যে কদাপি মাথা উঁচোয়নি। আগাগোড়া সে শুধু চেয়েছিল লেখক হয়ে থাকতে। কিন্তু সংসারে অকস্মাৎ নেমে আসা প্রলয় তাকে ঠেলে দেয় মুদ্রা উপার্জনের দুনিয়ায়। বিপন্ন কয়েকটি প্রাণকে, তাঁর সেইসব অতি আপনারজনকে রক্ষার জন্য সে, রুক্ষ্ম-থড়বড়ে বাস্তবতার দুনিয়ায় পা রাখে। আর কীভাবে যেন দিনে দিনে সে হারিয়ে ফেলে বাগদেবীর দেওয়া বর ও অভয়কে, লেখার বন্ধ্যাত্ব চলে আসে তার।

জীবনানন্দ দাশের বাসমতীর উপাখ্যান-এর নায়ক সিদ্ধার্থের সঙ্গে প্রবল মিল পাওয়া যায় অন্ধ জাদুকর-এর নায়ক কায়সারের। সিদ্ধার্থ নিজেকে কর্মযোগী করার তোলার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। সে কলেজে পড়ায়, ইউনিয়নের মিটিংয়ে যোগ দেয়, টিউশনি করে, সভা-সমিতিতে যোগ দেয়, কলেরাগ্রস্ত দরিদ্রপল্লিতে ভলান্টিয়ারের কাজ করে। কিন্তু সকলের মধ্যে থেকেও সে একা ও বিচ্ছিন্ন। সে কোনও কিছুর সঙ্গেই খাপ খাওয়াতে চায় না। সমাজে ও সংসারে গৃহীত হওয়ার বাসনা তার নেই। তার জীবনে আছে আর্থিক দুস্থতা। কিন্তু সাংসারিক জীবনে ব্যর্থ হবার কারণে গ্লানি সে বোধ করে না। সে কোনও কিছুর সঙ্গেই খাপ খাওয়াতে চায় না।

অশেষ ঋণে জর্জরিত সে, পরিত্রাণের কোনও উপায় তার জানা নেই, পরিত্রাণের পথ খোঁজার কোনও উদ্যমও সে বোধ করে না। বরং অর্থকড়িবিষয়ক স্থূল ব্যাপারগুলোতে তাকে মনোযোগ দিতে হয় বলে সে গ্লানি বোধ করে।

তার মনে হতে থাকে, ‘টাকাকড়ির কেমন একটা পাপচক্রের ভেতর পড়ে গেছে সে’। এই স্কুল, সংসার ও যন্ত্রণাদায়ক বাস্তব ব্যাপারগুলো নষ্ট করছে তার নিজস্ব বিজন-বিশ্বের শান্তি। নষ্ট করছে তার লেখালেখির সাধ ও শক্তিকে। সে বোধ করে, ‘বড় বেশি টাকার কথা ভাবছে সে। যদি না ভাবতে যাওয়া যায়, তাহলে বড়ই নিস্তার মিলতো।

কায়সার নিজেকে অমন কর্ম-উন্মত্ত করে তোলার কোনও তাগাদা পায় না ঠিক, তবে সংসারের পাঁকে-চক্রে আটকে যাওয়া কায়সারও ভেতরে ভেতরে সিদ্ধার্থের মতোই দগ্ধাতে থাকে : ‘সংসারের প্রয়োজন তাকে দিনে দিনে এক বেরসিকে পরিণত করেছে। বাড়তি সময়টুকুও তার ব্যয় হয় অর্থ উপার্জনের নানা চিন্তায়। যে বেতন পায় সে, তাতে যে চলে না তা নয়, কিন্তু সচ্ছলতার জন্য আরও কিছুর প্রয়োজন। সচ্ছল তারা কোনোদিনই ছিল না।’ (অন্ধ জাদুকর, পৃ. ২৫)

লিখতে না পারার যন্ত্রণায় দম আটকে যেতে থাকে তার : ‘অনেকদিন সে লেখার কথা ভুলে ছিল। যে জীবনের মধ্যে সে প্রবেশ করেছে―বলা উচিত যে জীবনের ফাঁদে সে ধরা পড়েছে, তাতে লেখালেখির কথা ভুলে থাকাই ভালো। কিন্তু ইদানীং কেন যেন মনে হচ্ছে―তার তো লেখক হবারই স্বপ্ন ছিল, সে চেয়েছিল কেবল লেখক হতে, আর কিছু নয়।’ ( পৃ, ৯)

বিষাদ ও গ্লানি জর্জর কায়সারের মনে হতে থাকে : ‘আমি তো মরেই গেছি।.. .. .. কতদিন আমি আর লিখি না। কী এক ঘোরই না ছিল আমার! অচেনা-অজানা এক ঘোরে দিন কেটে যেত। .. .. .. সেইসব ঘোরলাগা দিন কি আর ফিরে আসবে ? আমি কি কোনোদিন লিখবো না আর ? কোনওদিন না ?’ (পৃষ্ঠা. ২৫)

সৃষ্টিশীলতার এমন আগুন ঋভুকে দগ্ধ করে না ঠিকই, কিন্তু কায়সারের মতোই ঋভুরও আত্মার এক অমোঘ আশ্রয় হয়ে থাকে রঞ্জু। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস যেই রঞ্জুকে চিত্রিত করেন তাঁর ‘নিরুদ্দেশ যাত্রা’ গল্পে। প্রয়াত মায়ের কথা ঘুরেফিরে ঘুরেফিরে মনে আসতে থাকে ঋভুর। সেই সঙ্গে মনে আসতে থাকে রঞ্জুর কথাও। নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে চলা রঞ্জুর ভাবনাগুলোর কথা স্মরণে আসতে থাকে ঋভুর। মনে আসতে রঞ্জুর একাকিত্বের কথা। রঞ্জুর বিনিদ্রাজড়ানো স্বগত কথনগুলো মনে আসতে থাকে, আর থেকে থেকে ঋভুর ভেতরে উথাল-পাথাল জলের উচ্ছ্বাস জাগতে থাকে। যেন সেও আরেক রঞ্জু, মায়ের ওপর অভিমানে অভিমানে নিজেকে যে করে নিয়েছে ছায়ার মতো মৌন আর মন্থর। ঋভুও অবিকল কায়সারের মতোই, প্রিয় লেখকদের গড়া নায়কের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। রঞ্জুর সঙ্গে জড়িয়ে যেতে থাকে।

ঋভুর জীবনে বিপুল সচ্ছলতা আছে, কিন্তু কিছুতেই অর্ন্তগত ঔদাস্য থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না ঋভু। আসলে সে বেরিয়ে আসতে চায় না। ওই বিমর্ষতা ও নৈরাশ্যের গুহায় থেকে থেকেই জীবনকে অনুধাবন করে উঠতে চায় ঋভু। সেও ঘোর নিরুদ্যম এবং একা। বেঁচে আছে সে, কিন্তু যেন গত্যন্তর নেই বলেই, যেন বাধ্য হয়েই, দেহ ধারণ করে চলছে সে। বন্ধু অংশুর চোখে এই যে ঋভু এমন : ‘একেবারে জীবন-বিমুখ। কিছুই করতে চায় না। কিছু করতে নাকি ওর ভালোও লাগে না । টাকাপয়সাও খরচ করে না। ও কিন্তু কৃপণ টাইপের না, তবু খরচ করে না। চাকরি করে, তাতেও মন নেই। যে বেতন পায় তাতেই চলে যায়। খরচ তো তেমন কিছু নেই। কোটি কোটি টাকা ব্যাংকে পড়ে আছে। এর কোনো মানে হয় ?’ (জলের অক্ষরে লেখা, পৃষ্ঠা. ১৬৪)

তার নিকটজনেরা সকলেই প্রয়াত, সে আদ্যোপান্ত একা একজন ঠিকই, কিন্তু বন্ধু অংশু তাকে ভালোবাসা দিয়ে ঘিরে রাখে সবসময়, যতোভাবে সম্ভব ঘিরে ঘিরে রাখে। ঋভু জানে অন্যরা বন্ধুতাকে ভুলে গেলেও, অংশু তাকে ছেড়ে যায়নি। এবং ঋভুও ছাড়েনি অংশুকে। ‘অংশু আর ঋভু রয়ে গেছে এখনো, গলায় গলায়।’

কিন্তু সেই অংশুর পাশে বসেও ঋভু হয়ে যেতে থাকে চরমতম একা। অংশুর বর্ণনা আমাদের জানায় : ‘ছাদে গিয়ে অংশু দেখলো, ঋভু দাঁড়িয়ে আছে দূরে তাকিয়ে। উদাসীন, বিষণ্ন। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট পুড়ছে একা একাই, ওদিকে ওর খেয়ালই নেই।.. .. .. ঋভুর এই হঠাৎ বিষণ্ন হয়ে যাওয়ার সঙ্গে অংশু পরিচিত। অনেকের ভেতরে থাকলেও সে অনেক সময় এরকম একা হয়ে যায়। কী যে ভাবে, তল পাওয়া যায় না। এত চাপা ও!’ (পৃষ্ঠা. ১২৫) ঋভু যতোটা নিরাশামোড়ানো, নিস্পৃহ, উদ্যমশূন্য আর নিরর্থকতা-বোধ-বিদ্ধ, অংশু ঠিক ততোটাই উদ্যমী, কর্মস্পৃহ, আশাবাদী। ‘অংশু বিশ্বাস করে জীবন অর্থহীন নয়, উদ্দেশ্যহীনও নয়, নিশ্চয়ই এর কোনো মহত্তর তাৎপর্য আছে। সে সেটি খুঁজে বার করতে চায়।’ (পৃ, ২৪৫)

ঋভু এবং অংশুকে মনে হতে থাকে যেন তারা একই সত্তার দুই বিপরীত রূপ। একটি সত্তা সদা সক্রিয় ও আশা চনমনে ও প্রবল স্বপ্নবাজ। অন্য সত্তাটি বেদনা-জীর্ণ, নিরাশা-মলিন, স্বপ্নখোয়ানো ও চির-ব্যথিত হয়ে থাকা। তবে এই দুই সত্তার কাছেই, বন্ধুতা হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। বা, বন্ধুতাই তাদের প্রাণবায়ু।

বন্ধুতাই তাদের কাছে বেঁচে থাকার অন্য নাম। কায়সারের দুই প্রিয় বন্ধু কবীর আর কাজল। একজন শুধুই বন্ধু, রক্তের সম্পর্কহীন বটে; কিন্তু আত্মার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের বন্ধনে বাঁধা আছে দুইজন। অন্য যে-জন, কাজল, সে সহোদরা; কিন্তু তুমুল সখ্যের অচ্ছেদ্য-বন্ধন আছে এই দুই ভাইবোনের ভেতরে। জীবিকার দরকারে কবীর ‘দেশ ছেড়ে চলে যায়’, আর অসাধু প্রেমিকের প্রতারণার আঘাত সইতে না পেরে কাজল আত্মহত্যা করে। ওই দুজনকে হারিয়ে কায়সার নিজের দেহকে বয়ে চলে বটে, কিন্তু সে বুঝে ওঠে যে, সে আদতে হয়ে উঠছে মৃত। ‘আমি তো মরেই গেছি―কায়সার ভাবলো। কাজল মরে গিয়ে আর কবীর চলে গিয়ে আসলে আমাকেই মেরে রেখে গেছে।’ (অন্ধ জাদুকর, পৃ. ২৫)

একা একাই ঘুরে বেড়ায় এই প্রাণ এই কায়সার। নিজের আত্মার দোসর বলে সে মানে তার সমকালের গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের গড়া চরিত্রদের। একা হাঁটতে হাঁটতে ওই কাল্পনিক চরিত্রসকলকে নিজের সহযাত্রী করে নেয় কায়সার। আর, তারা তাকে শুশ্রƒষা দিতে থাকে। তখন পরিতোষে ভরে উঠতে থাকে কায়সারের অন্তর। সে আকুল হতে থাকে, সুখী হতে থাকে।

গহন রাতের ‘জনশূন্য রাস্তাঘাট’ দিয়ে একাকী হেঁটে চলতে চলতে এমন বোধ জাগনা দিয়ে ওঠে কায়সারের ভেতরে : ‘আমি একা, অকৃত্রিম একা, একাই থাকতে চাই। একটা জনপ্রাণীর ছায়াও মাড়াতে চাই না আমি।’ তারপর আচমকাই আবার, নিশুতি ওই রাত্রির, একলা পথিকের প্রাণ ‘একটা উষ্ণ আশ্রয়ের সাধ’কে দাউদাউ হয়ে উঠতে দেখে নিজের ভেতরে। হাহাকার করে ওঠে তার সমস্তটা সত্তা। খুব প্রিয় কারও কাছে যাওয়ার জন্য বেআকুল হয়ে উঠতে থাকে অন্তর। নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দেওয়ার বাঞ্ছা হতে থাকে তার। কিন্তু কোথাও তো কেউ নেই। কেউ তো তার জন্য অপেক্ষা করে নেই : ‘কে আমাকে আশ্রয় দেবে ? আমার কেউ নেই। আমার ঘর নেই, ঠিকানা নেই, গন্তব্য নেই, অপেক্ষায় থাকার মানুষ নেই। আমি এক জন্ম যাযাবর। অনন্তকাল ধরে পৃথিবীর পথে পথে হেঁটে বেড়াবার জন্য আমার জন্ম হয়েছে।.. .. .. কিছুই করতে পারিনি জীবনে। একেবারে কিছুই না।’ (পৃষ্ঠা ১৫০) অশ্রুশূন্য রোদন তাকে ফালাফালা করে দিতে থাকে।

গিলগামেশকেও আমরা এমন নিঃসঙ্গতা-থরথর আর ক্রন্দনদীর্ণ হাহাকারে বিদীর্ণ হতে দেখি। তার অশ্রুরা এমন বিলাপ হয়ে ঝরতে থাকে :

“Bitterly Gilgamesh wept for his friend Enkidu; he wandered over the wilderness as a hunter, he roamed over the plains, in his bitterness he cried, How can I rest, how can I be at peace ? Despair is in my heart, .. .. .. and my face is the face of one who has made a long journey, it was burned with heat and with cold. Why should I not wander over the pastures in search of the wind ? My friend, my younger brother,.. .. .. Enkidu my brother, whom I loved, the end of mortality has overtaken him. I wept for him seven days and nights till the worn fastened on him.. .. .. because of my brother I stray through the wilderness and cannot rest.

How can I be silent, how can I rest, when Enkidu whom I love is dust….

Since he went, my life is nothing.”

অমনই এক হাহাকার হাউদাউ হাউদাউ করে করে ওঠে ঋভুর ভেতরেও। বন্ধু অংশুকে সে জানে তার প্রাণবায়ু বলে। সুখে-বেদনায়, অসময়ে-সুসময়ে যাকে পাশে পায় বলে; আত্মীয়-বান্ধবশূন্য ঋভুর দিনগুলো আলো-ভরা থাকে। সেই অংশু যখন ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে থাকে, তখন ঋভুর পৃথিবীতে আছড়ে পড়তে থাকে অন্ধকার কুজ্ঝটিকা আর শীত।

‘ঋভু খানিকটা আপনমনেই বলল, তোরাও কি ওখানে গিয়ে থাকবি ?

থাকতেও পারি। এই শহরটাকে আর সহ্য হয় না।―খানিকটা হালকা সুরে বললো অংশু।

তাহলে আমার কী হবে ? ―এবার ঋভু বিষণ্ন।

মানে ?

ঢাকায় তো আর আমার কেউ থাকবে না। আমি কার কাছে যাবো ?―হাহাকার ঝরে পড়লো তার কণ্ঠ থেকে।’ (জলের অক্ষরে লেখা, পৃষ্ঠা. ২১০)

বন্ধুতাকে জীবনে পরম শ্রুশ্রƒষা-আশ্রম বলে মানে বটে ঋভু, কিন্তু আগাগোড়া সে থাকে মৃত্যুতাড়িত একজন। অকর্মণ্য নিরুদ্যম আর মৃত্যুতাপিত তার ভেতর-বাহির। নৈরাশ্য ছাড়া ব্যক্তির ভাগ্যে অন্য কিছু বরাদ্দ থাকে বলে বিশ্বাস করে না ঋভু। তার মনে হয়, কেবলই মনে হতে থাকে : ‘সকলেই মুছে যেতে আসে, মুছে যায়, কেউ আগে কেউ পরে। সকলের নামই জলের অক্ষরে লেখা। মুছে যাবেই। এসব ঋভুর জানা হয়ে গেছে।’ (পৃষ্ঠা ১৫৩) তারপরেও ঋভু বন্ধুতার কাছেই যাঞ্চা করে আলো ও তাপ ও আশ্রয়। ওই সম্পর্কটাকেই জীবনের পরম ধন বলে গণ্য করে ঋভুর সত্তা।

আহমাদ মোস্তফা কামালের এই যে নায়কেরা, তারা প্রত্যেকেই আগাগোড়া নগরবাসী বটে, কিন্তু এই নগরে তারা আগন্তুক একজন মাত্র। এইখানে তাদের আত্মীয়জন আছে মাত্র গুটিকয়, বন্ধুর সংখ্যাও নগণ্য। নগরের বাসগৃহে তাদের শরীরটিই শুধু দিনযাপন করে যায়। কিন্তু অন্তরে অন্তরে তারা প্রকৃত অর্থে বসত করে গ্রামে। শৈশবের গ্রামে। তাদের অস্তিত্ব দাঁড়িয়ে থাকে গ্রামেরই জলের সবুজ, হাওয়ার ফিনফিনা শীতলতা, আর গাছগরানের ছায়াজড়ানো ডাঙায় ডাঙায়। এক আছে সেই গ্রাম। অনেক দূরে, দূর সুদূরে।

আহমাদ মোস্তফা কামালের প্রথম দুটি উপন্যাসই আমাদের জানাতে থাকে, এক যে আছে এক গ্রাম; তার নাম উদাসপুর। অঞ্জন এবং কায়সারের সেই গ্রাম, সেই এক সব পেয়েছির দেশ। ঋভুর অবশ্য তেমন কোনও পৈতৃক গ্রামভিটি নেই। তার মন, সেই গ্রাম-না-থাকার কুণ্ঠায় অনেকটাই কুঁকড়ে থাকে, আর নানামতে সেই ক্ষতিপূরণের চেষ্টাটা করে ঋভু : ‘হেমন্তের শেষের দিকে ঋভু গ্রামে চলে যায় প্রতি বছর। নিজের গ্রাম থেকেও নেই, তাই সে বেছে নেয় দেশের যে- কোনো অঞ্চলের যে-কোনো গ্রাম,.. .. .. গিয়ে থাকে কয়েক দিন। যেখানে বিস্তীর্ণ খোলা প্রান্তরে কুয়াশা জমে থাকে দীর্ঘ সময় ধরে।’ (পৃ. ২৯৬) পরিব্রাজকের চোখে সে কয়েক দিন ধরে দেখে চলে ‘ফসলের মাঠ, বৃক্ষরাজি, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, মানুষের ঘরবাড়ি, তাদের জীবন যাপন’ ইত্যাদি। তারপর ফিরে আসে তার নগরভবনে।

অন্যদিকে অঞ্জন বা কায়সারের কখনওই, কোথাও কোনও, নগরভবনে ফিরে আসাআসি নেই। তারা শহরে শহরে দিন ও রাত্রি কাটায় হয়তো; কিন্তু তাদের অস্তিত্ব, চিরকালের জন্য গেঁথে থাকে গ্রামে, তাদের উদাসপুরে।

পাঁচ. এক যে আছে এক সব পেয়েছির দেশ!

আর কে নারায়ণ (১৯০৬-২০০১, ভারতে ইংরেজিভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রথম পর্যায়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ লেখক) তাঁর গল্পে গল্পে এবং উপন্যাসে উপন্যাসে গড়েছেন অসামান্য এক ‘সব পেয়েছির দেশ’কে। বলেছেন সেই কল্প-ভূভাগের গল্পকথা। তাঁর গড়া সেই ভূভাগের নাম মালগুড়ি। মালগুড়ি নিঝুম এক শহর। সেই শহরের পাশ ঘেঁষে বয়ে বয়ে গেছে সরজু নামের নদী। সেই নদীর ধারে আছে মেম্পি বন। কত যে ঘন সেই বন। সেই শহরে কত ঘটনা ঘটে! সেইখানের কতো কিশোর, তাদের মালগুড়িকে ভালোবাসতে বাসতে, ক্রমে, দিনে দিনে বড় হয়ে ওঠে। মালগুড়ির রেলস্টেশনে নিশুথি গহন রাতের অন্ধকারে অথবা হলুদ আলোর ভোরে ভোরে ট্রেন এসে থামে। যাত্রী নামে, যাত্রী ওঠে। তারপর ধোঁয়া ছেড়ে ছেড়ে সেই ট্রেন চলে যায় দূরের অন্য স্টেশনের দিকে। মালগুড়ি আবার হয়ে ওঠে শান্ত, চুপচাপ। আমরা আর কে নারায়ণের গল্প পড়ে যেতে যেতে বসত করতে শুরু করি সেই মালগুড়িতে। গল্প শেষ হয়; কিন্তু আমরা আর আমাদের নিজের নিজের সত্য-শহরে ফিরে আসার পথ খুঁজে পাই না। মালগুড়ি আমাদের, চিরজনমের মতো, তার কাছেই রেখে দেয়।

আমরা লক্ষ করি, আমাদের জাদুকর আহমাদ মোস্তফা কামালও তাঁর আখ্যানে আখ্যানে গড়েছেন অমনই এক ‘সব পেয়েছির দেশ’কে। একান্তই তাঁর নিজস্ব সেই ভূভাগের নাম উদাসপুর। সে এক গ্রাম, কামালের বেভুলা একলা নায়কদের অভয়াশ্রম বা আরোগ্যসদন ওটি। আর, আমাদের পাঠকসকলের জন্যও, সেই গ্রাম ক্রমে হয়ে ওঠে এক সুখদায়িনী তল্লাট। আমাদের তাকে, ক্রমে আস্তে-সুস্তে, ভালো লাগতে থাকে। আমরা সেই গ্রামকে নিয়ে মুগ্ধ হতে থাকি। সে হয়ে ওঠে আমাদেরও আপন বাসভূম; যেখানে কোনও-না-কোনওভাবে, কোনও-না-কোনও দিন আমরা আমাদের কিশোরবেলাকে ফেলে এসেছি।

কেমন সেই উদাসপুর ?

‘উদাসপুর গ্রাম পদ্মা আর ইছামতি নদী’র পাড়ে। সেখানে ‘শীতের সকাল ও সন্ধ্যা’ আসে হিম ছড়াতে ছড়াতে। ‘গরমে পা পুড়ে যাওয়ার মতো বালুময় পদ্মার পাড়’ অসহ্য সুখ দিতে থাকে। ‘বর্ষায় উঁচু পাড় থেকে পদ্মায় ঝাঁপিয়ে পড়া, কি নতুন আসা পানিতে ডুবে যাওয়া মাঠে ‘গাড়া বড়শি’ দিয়ে মাছ ধরতে থাকার’ দিন নিয়ে সেখানে কিশোরবেলাটা ঝলকানি দিয়ে যেতে থাকে। তবে সকলজনের কাছেই যে এই উদাসপুর একই রূপে দেখা দেয়, তা নয়। আগন্তুক-এ অঞ্জনের কাছে তার একান্ত উদাসপুর-আবির্ভূত হয় এমন রূপে :

‘বাড়ির দক্ষিণ দিকে ৫/৬ মাইল দূরে পদ্মা। ভীষণ রাগী নদী। বর্ষার আগে আগে তার রাগ বেড়ে যায়। প্রতি বছর এই সময় সে তার সীমানায় থাকা ভিটেবাড়িঘর আর ফসলি জমি ভেঙে নিজের বিস্তার ঘটায়। জোয়ার আসে। স্বচ্ছ পানি ঘোলা হয়। স্রোত ক্রমশ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে, .. .. .. পানি বাড়ে। দুকূল ছাপিয়ে মাঠঘাট ভেসে যায়। .. .. .. শীতের সময় উদাসপুরকে ঢেকে ফেলে স্বর্গ থেকে নেমে আসা স্বপ্নের মতো কুয়াশা। আর জোসনা রাতে মানুষগুলো যেন জোসনার তৈরি পুতুল হয়ে যায়। তাদের গা থেকে জোসনা গড়িয়ে পড়ে, ভিজিয়ে দেয় রুক্ষ মাটি। সকালে কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে উদাসপুর ঘুমায়। মাটির চুলায় খেজুরের রস জ্বাল হয়।.. .. .. গ্রীষ্মের বাতাসে নানা ধরনের মৌসুমি ফলের গন্ধ যেমন জানিয়ে দেয় ‘আমি এসেছি’―এমন করে শুধু গন্ধ দিয়ে নিজের অস্তিত্বের জানান দেয়া ঋতু পৃথিবীর আর কোথায় আছে ? উদাসপুরের সবকিছুই এমন― তুলনাবিহীন, ইউনিক, অঞ্জন এতো জায়গায় গিয়েছে, কোনোকিছুই উদাসপুরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারেনি।’ (পৃষ্ঠা ২৪-২৫)

সেই উদাসপুরে, রাতের অন্ধকারে কামিনী ফুল ফোটে। আর সাদা মিহি গন্ধের ঝটকায় ঝটকায়, চরাচর আউলা-বাউলা হয়ে যেতে থাকে। সেখানে ‘সন্ধ্যা হতে না হতেই বিরাট এক চাঁদ’ ওঠে আকাশে। তারপর শুরু হয় ‘চাঁদ আর নদীর এক অপরূপ খেলা। নদীর ঢেউয়ে চাঁদের আলো পড়ে ভেঙে ভেঙে’ যেতে থাকে। ‘আর চিকচিক করে’ উঠতে থাকে যেন ‘হাজার হাজার হীরকখণ্ড।’ (অন্ধ জাদুকর। পৃষ্ঠা ৭২)

সেখানে বর্ষাও আসে। অন্ধ জাদুকর-এ কায়সারের উদাসপুরে বৃষ্টি নামে, আর কায়সারকে আকুল-বেআকুল করে নিতে থাকে এমতে : ‘তুমুল, অহংকারী, একরোখা জেদী বৃষ্টি।.. .. ..বাঁশঝাড়ের শোঁ শোঁ শব্দ, অগ্রহায়ণ মাসে রাতের বেলা টিনের চালে টুপটাপ শিশির পড়ার শব্দ, বর্ষায় নিঝুম বৃষ্টির শব্দ, পদ্মার রহস্যময় গর্জন। সেইসব শব্দ বড় আবেশ জড়ানো ছিল। প্রহর জাগা পাখির ডাক, প্যাঁচার ডাক, কুক পাখির ডাক, শেয়ালের ডাক আর কখনও কখনও কুকুরের কান্না রাতগুলোকে আরও রহস্যময় করে তুলতো।’ (পৃ. ১৫২) আমরা বুঝে উঠতে থাকি ক্রমে, এমত বৃষ্টি সেখানে শুধু কায়সারের জন্যই নামে না, আমাদের পাঠকজনের জন্যও নামে। নামে, আর চিরদিন ধরে ওই বৃষ্টি ঝরতে থাকে, ঝরে যেতে থাকে, উদাসপুরের নিরালা সকল উঠানে উঠানে। আমাদের প্রাণের গহনে গহনে।

তারপর সেই উদাসপুরে, একদিন চৈত্রমাসও আসে। গাছের ডালে ডালে তখন নবীন পত্রপল্লব, খর রোদে রোদে তারা ডগমগ করতে থাকে। চৈত্রমাসের নতুন পাতার চিক্কুনতা দেখে ওঠে কায়সারের চোখ। দেখে ওঠে আনন্দকে। তার চোখ ও মন কাশফুল হয়ে দুলে উঠতে থাকে। দুলে যেতে থাকে। ‘.. .. .. জ্যোৎস্নারাত যে কতটা মোহনীয় হতে পারে, জ্যোৎস্নার রঙ যে কেমন মাখনের মত হতে পারে, সেটা.. .. .. দেখেছি। .. .. পাতার রঙ কতটা সবুজ, খেজুর-রসের স্বাদ কতটা মধুর, ঘুঘুর ডাক কতটা মায়াময়―সেইসব অভিজ্ঞতা আমাকে উপহার দিয়েছিল উদাসপুর―আমার গ্রাম, আমার জন্মভূমি, আমার বাড়ি। যেন সমস্ত জগৎ জুড়ে এক অনির্বচনীয় জাদু ছড়ানো ছিল।’ (পৃষ্ঠা ১৫২)

এই উদাসপুরের ঋতুবদলের সঙ্গে পরিচিত হতে হতে, তার নদীধারার সঙ্গে ভেসে যেতে যেতে, তার ফসলের জ্যাতা-তাজা গন্ধের সঙ্গে লেপটে যেতে যেতে, আমরা পাঠকেরা বুঝে উঠতে থাকি যে, এই উদাসপুর, এই যে গ্রাম, এটি আর শেষ পর্যন্ত একা এক কল্প-গ্রাম মাত্র হয়ে নেই। আমাদের মাতৃভূমিই এইখানে, এই উদাসপুর নাম নিয়ে, হাজির হয়েছে। আমাদের চোখ ভিজে আসতে থাকে তখন, নিরালা সুখে।

ছয়. জাদুকর এই তো তুলে আনছেন তাঁর বাম বাহু! ওই তো দৃশ্যমান হয়ে উঠছে কু-রাজনীতিসৃষ্ট নরক-বাস্তবতা!

এবার আমরা দেখতে পারি, কারুকার আহমাদ মোস্তফা কামাল তাঁর বাম হাতটিকে দুলিয়ে যে জাদুজগৎটি সৃজন করেছেন, সেইখানে কী আছে। সেই জগতের সঙ্গে বিস্তারিত পরিচয় সম্পন্ন করে ওঠার জন্য আমরা তাঁর উপন্যাস তিনটির শরণ যেমন নিতে পারি, তেমনি ঢুকে যেতে পারি তাঁর―ক. ঘরভর্তি মানুষ অথবা নৈঃশব্দ্য, খ. অশ্রু ও রক্তপাতের গল্প, গ. বড়োদের গল্প যেমন হয়―এই গল্পগ্রন্থগুলোর পৃথিবীতে। আমরা লক্ষ করি, এই তিনটি গল্পগ্রন্থই ক্রমে বলে চলেছে অভিন্ন এক ভূভাগেরই গল্প। বিধৃত করে চলে সেই একই ভূখণ্ডেরই পীড়নবিদ্ধ নিরুপায় মনুষ্যসকলের অসহায় জীবনের ওঠাপড়ার চিত্র। গল্পে গল্পে শুধু তিনি কাহিনিই বুনে দেন না, বুনে দিতে থাকেন তার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ও শীতল ক্রোধকেও।

আহমাদ মোস্তফা কামাল-এর উপন্যাস-বিশ্বে; জীবন কেবল সঘন বৃষ্টিমোড়ানো হয়ে হয়ে, আর বন্ধুতার উষ্ণতায় আবৃত থেকে থেকেই শেষ হয় না; তিনি দেখাতে থাকেন ব্যক্তির জীবনকে কীভাবে এবং কতভাবে, কতোখানি নিয়ন্ত্রণ করে চলে রাজনীতি। তিনি দেখান, পামর-রাজনীতি-নিষ্পেষিত এই ভূখণ্ডে, সামান্য-সাধারণ মানুষ কতটা এবং কেমন এক ত্রাস-কণ্টকিত জীবন যাপন করে যেতে বাধ্য হয়। এখানে শাসক প্রায় কখনই জনবান্ধব কেউ নয়। সে লোভমত্ত। সে আসে আত্মস্বার্থ হাসিল করার মতলব নিয়ে। নৃশংস অত্যাচারী ক্ষমতালোভী এই শাসক সম্প্রদায়। সে তার সঙ্গে নিয়ে আসে দুষ্ট দুবর্ৃৃৃত্ত সহযোগীদের। এই দঙ্গলটা সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্গতি দিয়ে হেনস্থা দিয়ে ছন্নভন্ন করে দিতে থাকে।

আমাদের কথাকার ওই দুর্গতি-দুস্থ সামাজিক-রাজনীতিক বাস্তবতার পরিচয় বিশদরকমেই উপস্থাপন করে চলেন। উপন্যাসে উপন্যাসে সেটা হয়তো আংশিক চিত্রিত হয়; কিন্তু তাঁর গল্পেরা তুলে ধরতে থাকে, আদ্যোপান্ত তুলে ধরতে থাকে, কদর্য রাজনীতিশাসিত এক ভূভাগের সর্ব নিরূপায়তার তন্ন তন্ন বিবরণ।

ওই যে মধুরা প্রাণদায়িনী উদাসপুর; কামাল দেখান, তাকেও একসময় নষ্ট-ভ্রষ্টরা দখল করে নেয়। দেখান, কীভাবে পেশিবলওয়ালা সন্ত্রাসীরা পরাভূত করে শুভ ও কল্যাণশক্তিকে। সেখানে দরিদ্র দুর্গতরা পরিত্রাণহীন লাঞ্ছনা পেতে থাকে। অভাবের দুর্গতি মলিন করে দিতে থাকে সামান্যজনের জীবন। শুধু নির্লজ্জ দাপট নিয়ে চরে বেড়াতে থাকে দুর্বৃত্ত ক্ষমতামত্ত রাজনীতিকগণ। তাদের লোভ-দম্ভ- ক্ষমতার কামড়াকামড়ি, উদাসপুরকে দূষিত করে তোলে। অঞ্জনের আর যাওয়ার জায়গা থাকে না। ‘অঞ্জন রিক্ত, বিপন্ন, পীড়িত বোধ করতে থাকে।’ (পৃষ্ঠা. ৯৬)

শুধু যে উদাসপুরই দুর্বৃত্ত তস্করের পদানত হয়ে যায়, তা নয়। যেই নগরে অঞ্জন বা কায়সার উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য আসে, সেই নগরীকেও দখল করে নেয় নষ্টদুষ্ট হিংস্র ক্ষমতালোভী শাসক। অঞ্জন বা কায়সার তাদের কিশোরবেলা পার করতে করতে মূলত পেরোতে থাকে বৈরী এক সময়কে। মুখোমুখি হতে থাকে বিবিধ রাষ্ট্রীয় বিড়ম্বনার।

দেশে সামরিক শাসন চালু হয়। শঙ্কা-ত্রাস-ভয়-সর্বজনে অবিশ্বাস ও আতঙ্ক এইখানে লোকের জীবনকে আষ্টেপৃষ্টে পেঁচিয়ে ধরে। দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে প্রতি মুহূর্তে। ভয়গ্রস্ত থাকতে থাকতে এই নব তরুণগোত্রটির অন্তর-বাহির হয়ে উঠতে থাকে বিকলাঙ্গ। নিরাশ্রয় বোধ করতে থাকে তারা। বাধ্য হয় নিরলম্ব জীবনকে মেনে নিতে।

এমত বিপন্নতা, এমত নিরুদ্ধার দণ্ডভোগের কাল চলতেই থাকে, চলতেই থাকে। অঞ্জন বা কায়সারের এই যে বিপন্নতা, এই যে তাদের রাষ্ট্রপ্রদত্ত দুর্গতি সহ্য করে চলা, তাদের এই যে নিরুপায়তা―এই সবই আমাদের মনে করিয়ে দেয় পৌরাণিক বীর স্যামসন বা শিমশোনের দণ্ডিত-পীড়িত-ভয়গ্রস্ত থাকার দিনগুলোর কথা। শিমশোন বা স্যামসন পৌরাণিক বীর। তার আছে বাহুবল, আছে শক্তি ও অগাধ সাহস। কিন্তু তাকে এবং তার গোত্রকেও শৃঙ্খলিত করে রাখে পাষণ্ড শাসকগোষ্ঠী।

অন্যদিকে, আমাদের কালের এই যে নায়কেরা―কখনও তাদের কোনওজনের নাম অঞ্জন, কখনো বা কায়সার বা ঋভু, তাদের বাহুবল কিছুমাত্র নেই। তারা আধুনিক কালের সন্তান। সভ্যতার আবড়া-জাবড়া বিধিরীতির ঘোরপ্যাঁচ, রাজনীতির কূটচাল, জীবনধারণের অন্তহীন লড়াই―তাদের খর্বকায়, ক্ষীণআয়ু-ধুকধুক, অশক্ত এক সামান্য মানব হতে বাধ্য করেছে। কিন্তু যতো অশক্ত ভঙ্গুরই সে এখন হয়ে উঠুক না কেনো, শাসকের নির্দয়তার চাবুকের আঘাত সে পায় অবিকল সেই আদিযুগে, ঝিটকে ঝিটকে নেমে আসা চাবুকের আঘাতের সমানই। সেই দূরকালে শিমশোন যেভাবে থেঁতলে যেত, অঞ্জন বা কায়সারও একদম তেমন রকমেই থেঁতলে যেতে থাকে।

শিমশোন জন্ম নেয় এমন এক ভূভাগে; যেখানে তার গোত্রের সকলে, প্রজন্ম পরম্পরায় বাস করে চলে বটে, কিন্তু সে ভূখণ্ড তাদের আপন ভূমি নয়। তারা সেখানে দাস, হুকুম-বরদার, পদানত, আর সদা উৎকণ্ঠ। তাদের জীবন ‘পলেষ্টীয়’ শাসকের ‘হস্তে’ বন্দি। সেই শাসকেরা ক্রূর নির্দয়। দাসদের পদানত রাখার জন্য যতো অত্যাচার চালানো সম্ভব, তারা চালায়। পীড়ন-নিষ্পেষণের শঙ্কায় শিমশোনের গোত্রের সকলে মুখ বুজে থাকে, শাসকের বিধিবিধান মাফিক সকল কর্ম সম্পন্ন করে চলে। থাকে আশাহীন, থাকে ধুঁকন্ত, থাকে চির মূক ও বধির দশায়।

শিমশোন ওই ‘পলেষ্টীয়’ শাসকদের বিরুদ্ধাচরণ করলে, তারা ‘আসিয়া’ শিমশোনের ‘স্ত্রীকে ও তাহার পিতাকে আগুনে পোড়াইয়া’ মারে। (পুরাতন নিয়ম, পৃষ্ঠা ৩৯৮) তারপর সহস্র সেনা নিয়ে ‘পলেষ্টীয় ভূপালগণ’ যায় শিমশোনকে বন্দি করতে। তবে তারা অভিযান শুরু করার আগেই, শিমশোনের স্বগোত্রের সকলে, ঝাঁপিয়ে পড়ে শিমশোনকে বন্দি করার জন্য। কারণ ওই এক মাথাগরম দ্রোহীর জন্য তারা নিজেদের জীবনের শান্তি খোয়াতে চায় না। যেভাবেই হোক ওই দাস-জীবনে বেঁচে থাকাই তাদের কাছে অতি উপাদেয় মনে হতে থাকে। আদি পুরাণ ওই ভয়াল, আশাশূন্য দশাটির এমন বিবরণ রচনা করে :

‘আর পলেষ্টীয়রা উঠিয়া গিয়া যিহূদা দেশে শিবির স্থাপন করিয়া লিহীতে ব্যাপিয়া রহিল। তাহাতে যিহূদার লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন আসিলে ? তাহারা কহিল, শিমশোনকে বাঁধিতে আসিয়াছি; .. .. .. তখন যিহূদার তিন সহস্র লোক ঐটম শৈলের ফাটালে নামিয়া গিয়া শিমশোনকে কহিল, পলেষ্টীয়রা যে আমাদের কর্ত্তা, তাহা তুমি কি জান না ? তবে আমাদের প্রতি তুমি এ কি করিলে ? .. .. .. তাহারা তাহাকে কহিল, আমরা পলেষ্টীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য তোমাকে বাঁধিতে আসিয়াছি। .. .. .. তাহার কহিল,.. .. .. তোমাকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিব।.. .. .. পরে তাহারা দুই গাছা নূতন রজ্জু দ্বারা তাহাকে বাঁধিয়া ঐ শৈল হইতে তাহাকে লইয়া গেল। তিনি লিহীতে উপস্থিত হইলে পলেষ্টীয়রা তাঁহার কাছে গিয়া জয়ধ্বনি করিল।’ (পৃষ্ঠা. ওই)

ক্রমে বিস্তর পীড়ন-নির্যাতন শেষে ‘পলেষ্টীয়রা তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটন করিল; এবং তাঁহাকে ঘসাতে আনিয়া পিত্তলের দুই শৃঙ্খলে বদ্ধ করিল; তিনি কারাগারে যাঁতা পেষণ করিতে থাকিলেন।’ (পৃষ্ঠা. ৪০২)।

অমনই এক ত্রাস-কণ্টকিত, রূঢ় -নির্দয়-শাসক-শাসিত দেশে নিজেকে আচমকাই দেখে ওঠে আহমাদ মোস্তফা কামালের নায়কেরা। তাদের শৈশব ও কিশোরবেলাটা থাকে তরুপল্লব-ছায়া- মোড়ানো। তাদের ওই সময়টুকু থাকে গ্রামের অবাধ উঠানে, নদীর জলকল্লোল-মাখানো সূর্যাস্তের কাছে। তখন ফসলি জমিকে শান্তি-সুখ-সুন্দর লাগতে থাকে; রাত্রির কালোকে মায়াময় মনোহর লাগতে থাকে, অভাবী মানুষের মুখেও শান্তি ও প্রসন্নতার মায়া দুলতে দেখতে পেতে থাকে চোখ। তবে ওই নিষ্পাপতার দিনগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অচিরেই এসে যায় জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়ার কাল। কলেজে পড়তে যাবার সময় আসে। তখন এই নায়ককে যেতে হয় রাজধানীতে। অঞ্জন যায়, কায়সারও যায়; আর ঋভু ওরফে পারভেজ মাহমুদ তো জন্ম থেকেই দাঁড়িয়ে আছে নগর-বাস্তবতায়।

সেইখানে পা রেখেই অঞ্জন এবং কায়সার বুঝে উঠতে পারে, তার দেশ অথবা রাষ্ট্রসংঘটি আদতে তার মতো সাধারণ মনুষ্যের জন্য নেই আর। সেটি দখল করে নিয়েছে কুচক্রী হিংস্র রাক্ষসেরা। আমজনতা এইখানে আছে দাসের জীবনে। নতনেত্র আর স্তব্ধ মূক থাকতে পারলেই, এইখানে প্রাণে বেঁচে থাকা সম্ভব। নয়তো নয়। আগন্তুক-এ অঞ্জন সেটা এইমতে টের পায় : ‘স্কুল পাশ করে আমি এসে ভর্তি হলাম শহরের নামজাদা কলেজে।.. .. .. দেশ জুড়ে তখন তাণ্ডব চলছে। খুব যে সচেতন ছিলাম এসব বিষয়ে তা নয়, কিন্তু আব্বার গড়ে দেয়া নানারকম কনসেপশন আমাকে আগ্রহী করে তুলেছিল বিষয়গুলো বোঝার জন্য। কেন এতো হরতাল অবরোধ হচ্ছে দেশে ? একটি জবরদখলকারী সরকারকে হটানোর জন্য যারা আন্দোলন করছে তারাও যে খুব ভালো মানুষ তা তো নয়―বরং এরাও ক্ষমতায় থাকার সময় মুক্তিযুদ্ধের ওই ‘আমাদের’ কনসেপ্টটিকে ধ্বংস করেছিল। নতুন করে তারা ক্ষমতায় এলে এমন কি উপকার হবে এই দেশের ?’ (পৃষ্ঠা, ৩৮)

তবে নিজ রাষ্ট্রসংঘের বেহাত হতে যেতে থাকা নিয়ে খুব বেশি ভাবিত থাকার ফুরসত মেলে না অঞ্জনের, তাকে বিদেশে পড়তে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। স্বভূমিতে উন্মূল হয়ে থাকার পরিস্থিতি জোটে না তার, তাকে পরবাসে গিয়েই উন্মূলতার অন্য আরেক বোধে বিদীর্ণ হতে থাকতে হয়।

অঞ্জনের মতো অতো মসৃণ নয় কায়সারের জীবন। তাকে পাঁকেচক্রে থেকে যেতে হয় তার দেশ নামক তল্লাটে, যেটিকে কায়সারের কিশোরবেলা থেকেই, দখল করে নিয়েছে এক রাক্ষস। কায়সারের স্বগত ভাবনা আমাদের জানায় : ‘এখনো মনে পড়ে, কৈশোরের কোনো এক সুন্দর সকালে ঘুম ভেঙেই শুনেছিলাম―এই দুভার্গ্যপীড়িত জাতিটিকে উদ্ধার করার মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এক মহামানব নাজেল হয়েছেন। নাজেল হয়েই তিনি আদেশ জারি করেছেন―‘তাঁর’ এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের কাজকর্মের কোনো সমালোচনা করা যাবে না, করলে এই শাস্তি ওই শাস্তি ইত্যাদি। শুধু তাই নয়―একসঙ্গে পাঁচজনের বেশি জমায়েতও করা যাবে না, করলে দেখা মাত্র গুলি করা হবে! সামরিক শাসনের নামে এমনই এক বীভৎস, ভয়ঙ্কর পৈশাচিক শাসন চেপে বসেছিল সারা জাতির বুকের ওপর।’ ( অন্ধ জাদুকর, পৃষ্ঠা ১০৬)

দম আটকে যেতে থাকা সেইসব দিনে, সেই কিশোরেরা প্রাণে বেঁচে থাকে বটে; তবে বেঁচে থাকে কুঁকড়ি-মুকড়ি দশায়, আন্তর-অথর্বতাগ্রস্ত হয়ে। কায়সার মনে করতে পারে : ‘ওই পবিত্র বয়সেই আমরা দেখেছিলাম―সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ছে অবিশ্বাস-দ্বন্দ্ব-সন্দেহ। কেউ কারও ওপরে আস্থা রাখতে পারছে না, কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না, দেয়ালেরও কান আছে ভেবে কথা বলছে ফিসফিসিয়ে। .. .. .. আমাদের সময়টি ছিল এমন যে,.. .. .. দুজন ফিসফিস করার মানে হচ্ছে তাদের মধ্যে তৃতীয় কেউ শুনে ফেলার ভয় বা শঙ্কা কাজ করছে। তা, তৃতীয় কেউ শুনে ফেললে সমস্যা কোথায় ? সমস্যা হলো―তাকে যে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না, যদি সে বলে দেয় কাউকে, যদি নেমে আসে পাশবিক সামরিক নিপীড়ন! (ওই, পৃ. ১০৬)

এর পাশে চলতে থাকে সহজে লাভবান হয়ে ওঠার প্রবল হুড়াহুড়ি। কায়সার দেখে, ‘প্রাচীন রাজনীতিবিদরা’ ক্ষমতার চমচমির লোভে ‘লুটিয়ে’ পড়ছে ‘সামরিক প্রভুর কদর্য পায়ে’; আর তরুণ ছাত্রনেতা যারা, সামরিক প্রভুরা ওই তরুণদের ‘চারপাশে’ ছড়িয়ে দিচ্ছে ‘টাকা আর ক্ষমতা’; ‘আর লোভে পড়ে আজকের বিপ্লবী কালকেই হয়ে যাচ্ছে প্রভুর চামচা।’ সেই সময়ে সমাজে, ‘টাকা এবং টাকাই হয়ে উঠছে সবকিছুর একমাত্র নিয়ামক শক্তি; কোনো নীতিবোধ বা মূল্যবোধ আর চালকের আসনে থাকছে না।’ (পৃ, ওই) তেমন এক ‘অসৎ, আদর্শহীন’ সমাজ-রাষ্ট্রে কায়সার এবং অন্যরা বেড়ে ওঠে। বেড়ে উঠতে থাকে তারা ‘লক্ষ্যহীন- আদর্শহীন-নীতিহীন-স্বপ্নবিহীন সময়ে’; সেই সমাজের কোনওদিকে, ‘কোথাও এমন কিছু’ থাকে না, ‘যাকে অবলম্বন করে একজন তরুণ জীবনকে অর্থপূর্ণ করে তোলার স্বপ্ন দেখতে পারে।’ ( পৃ. ১০৭)

এই উদাসপুরে অথবা এই দেশে আর কোনও আদর্শ অবশিষ্ট নেই। কোনও আশা নেই।

তাহলে কী আছে ?

আছে ভয়। আছে অবদমন। আছে কোনওমতে মুখ বুজে দিন পার করে করে, দেহটিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা। ফলে শেষমেশ কী আসে ? আসে বিকলাঙ্গতা। মনে ও মগজে। কারওই আর কাউকে বিশ্বাস করার সাহস হয় না। কেবল সন্দেহ জাগে কেবল সংশয় ও অবিশ্বাস জাগে।

যখন কোনও ভাবনা ও বিশ্বাসই, অন্য কারও সঙ্গেই ভাগ করে নেওয়ার সাহস আসে না যেখানে, সেখানে একটি কিশোর কেমন কাঠামো পায়, যখন সে তরুণ বয়সে পৌঁছে, তখন ? কায়সার বোধ করে : ‘যে বয়সটিতে মানুষের সর্বোচ্চ মানসিক বিকাশ ঘটে সেই বয়সটি যদি কাটে এমন একটি আবদ্ধ সময়ে, আবদ্ধ পরিবেশে; তাহলে সে হয়ে ওঠে অসম্পূর্ণ মানুষ।.. .. .. এইরকম সম্পর্কহীনতার সময়ে এক অসম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠেছি আমি। স্কুল জীবনে এই মহামানবের আবির্ভাব হলো। স্কুল ছেড়ে কলেজে, তারপর ইউনিভার্সিটিতে এলাম। কৈশোর-তারুণ্য-যৌবন কাটলো তার বুটের তলায়।’ (পৃ. ১০৭)

শুধু যে শাসকের দেওয়া নিপীড়নই লোকসাধারণের জীবন-মন বিকলাঙ্গ করে তোলে এইখানে, তা নয়। সঙ্গে থাকে সামাজিকগণের রূঢ়তা, অন্যায্য দুর্ব্যবহার ও দম্ভের কঠিন ধাক্কা। জীবন আরও বিড়ম্বিত হয়। খুব বিপন্ন হয়ে যেতে থাকে। আহমাদ মোস্তফা কামাল সেই সামাজিক শীতল-নীরব নিপীড়নের পরিচয়ও দিয়েছেন অতি বিশদরকমে।

অন্ধ জাদুকর-এ কায়সার তো সংসারের অনটনের ধাক্কাটা পায়ই, তার সঙ্গে পায় নিজেদের অতি নিকট কিন্তু ধনী আত্মীয়দের দেওয়া অবহেলার আঘাত। কিশোরকালের প্রধান যে আশ্রয়―নানাবাড়ি; সেইখানে শিশু কায়সার ও তার অন্য ভাইবোন কয়টার জন্য বরাদ্দ থাকে কেবলই হেলাফেলা ও অনাদর। কারণ, তাদের ‘বাবার আর্থিক অবস্থা খারাপ।’ ‘নিজেদের গ্রামে দারিদ্রের রূপটি ঢেকে’ রাখা গেলেও, ‘নানুবাড়িতে গেলে সেটা প্রকট হয়ে দেখা’ দিতে থাকে। মামাবাড়ির সকলে ছিল ‘শিক্ষিত ও সচ্ছল।’ বিত্তের প্রতিযোগিতায় কায়সারের বাবা ওই আত্মীয়দের সঙ্গে ‘কুলিয়ে’ উঠতে পারত না। ফলে সেই বাবার সন্তানদের জন্য বরাদ্দ থাকতো ‘অবহেলা অনাদর’।

কায়সার জানায় : ‘প্রতি বছর ফেব্রুয়ারিতে আমাদেরকে নানুবাড়িতে যেতে হতো নানার মৃত্যুবার্ষিকীকে সামনে রেখে। এক মিলনমেলা বসত সেখানে। কিন্তু আমাদের জন্য প্রীতিকর ছিল না সেই যাওয়া।.. .. .. মামা ও খালাদের জন্য ওই বাড়িতে আলাদা আলাদা রুমের ব্যবস্থা ছিল। .. .. .. অথচ আমাদের জন্য তেমন কিছু ছিল না।.. .. .. আমরা যে কে কোথায় থাকতাম তার কোনও ঠিকঠিকানা ছিল না।.. .. .. মা পড়ে থাকতো রান্নাঘরে। একসঙ্গে যখন খাওয়ার ব্যবস্থা হতো তখন মার রান্না করা তরকারি খেতে খেতে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতো সবাই, কিন্তু আমাদের পাতে কখনো বড় মাছের টুকরা পড়তো না, সর-পড়া দুধ খেতে পেতো শুধু শহুরে কাজিনরা। ও বাড়িতে একটা সফেদা গাছ ছিল। ফল পেকে মাটিতে পড়লে আমরা হয়তো কুড়িয়ে আনতাম, নানু সেই ফল আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলতেন, এটা নাহিদের জন্য রেখে দে।.. .. .. এইসব নিদারুণ অবহেলা-অপমান চুপ করে সহ্য করে গেছে মা।.. .. .. ওসব স্মৃতি যখন মনে পড়ে, তখন এতো মন খারাপ হয়ে যায়’! (পৃ, ১০৪-১০৫)

এইসব অনাদর-উপেক্ষাকে সহ্য করার সঙ্গে সঙ্গে, সহ্য করে চলতে থাকতে হয় ‘বিস্তর সামাজিক বিধিনিষেধ’কে। এইখানে নিত্যনিরন্তর, কঠিন রকমে উঁচোনো থাকে নিষেধের তর্জনী : ‘এমনিতেই নানারকম বাধা-নিষেধের মধ্যে দিয়ে আমাদেরকে বড় হয়ে উঠতে হয়; এটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে না, এটা বলা যাবে না, ওটা বলা যাবে না―কী যে করা যাবে, আর কী যে বলা―সেটা আর বলে না কেউ।’ (পৃ. ওই)

কায়সার বোঝে এত সব চাপে থেকে থেকে, কোনও-না কোনওভাবে বিকলাঙ্গ হওয়া ছাড়া ব্যক্তির গত্যন্তর নেই। আহমাদ মোস্তফা কামালের নায়কদের আখ্যানগুলো তাই একটি রুদ্ধ-সমাজ বাস্তবতায় বেড়ে উঠতে বাধ্য হওয়া প্রাণদের বিকলাঙ্গতার ইতিকথা বলেও গণ্য হতে পারে।

আহমাদ মোস্তফা কামাল তাঁর গল্পে গল্পে যে-ভূখণ্ডটিকে আমাদের সামনে হাজির করেন, সেটা এমনই এক দুনিয়া, যেইখানে কিছুমাত্র সুধা বা মাধুর্য বিরাজ করে না। সেখানে একমাত্র দাপটশালী হচ্ছে দ্বিপদ একজাতের পশু, তারা শাসক-সম্প্রদায়ভুক্ত। সাধারণ সামান্য লোকসকলের জীবন তারা থেঁতলে-ভেতলে, আছড়ে-দুমড়ে মিসমার করে চলেছে। ন্যায়ের শাসন সেখানে নেইই, সেখানে বিরাজ করে ‘জোর যার মুল্লুক তার’ নীতি। শাসক বা রাষ্ট্রই সেখানে পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছে ওই দ্বিপদবিশিষ্ট শ্বাপদদের। কোনও-না কোনওভাবে প্রতিটি সাধারণ মনুষ্য-জীবন সেখানে বিপন্ন। আহত ও পর্যুদস্ত সেখানে আশা ও আলো। সেখানে অপ্রকৃতস্থ হয়ে যাওয়া ছাড়া লোকসকলের যেন অন্য কোনও নিয়তি নেই।

প্রাকৃতবাদী তাত্ত্বিক ও ঔপন্যাসিক এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২) তাঁর উপন্যাসে উপন্যাসে রচনা করেন এমন এক আশাহীন বিশ্ব, যেটি শুধুই অন্ধ ও অশুভ শক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। এই বিশ্বে শুভ পুরস্কৃত হয় না, অশুভও দণ্ডিত হয় না। বরং শুভ এইখানে বিরূপ-ঝঞ্ঝার ঝাপটায় ঝাপটায় খাবি খেয়ে চলে অবিরল। এই যে জোলা-রচিত বিশ্ব, এ এক ভয়াল রসাতল। আহমাদ মোস্তফা কামালও আমাদের সামনে হাজির করেন অমনই ভয়াবহ বীভৎস এক রসাতলকে, যাকে দোজখ বললেও ভুল বলা হয় না। এমিল জোলার রসাতলের বাসিন্দারা সমাজের অতি দুর্গত, দারিদ্র্যলাঞ্ছিত নিম্নগোত্রভুক্ত। আহমাদ মোস্তফা কামালের দোজখবাসীগণ উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত। জোলার মতো অতি নিম্নতলবাসীর জীবন-দুর্গতি-কথা বলে ওঠার ব্যাপারে কামালের আগ্রহ অতি সামান্য।

আমরা লক্ষ করি, আহমাদ মোস্তফা কামাল নিপাট মধ্যবিত্তদের গল্প বলতেই সর্বদা আগ্রহ বোধ করেন। তাঁর পাত্রপাত্রীরা মোটের ওপর উচ্চশিক্ষিত। তারা প্রায় প্রত্যেকেই ‘প্রকৃতির সৌন্দর্য, শিল্পের সৌন্দর্য’ উপভোগ করার মতো সুরুচিসম্পন্ন। ‘মানুষও যে প্রকৃতিরই সৃষ্টি, মানুষের মধ্যেও যে বিপুল সৌন্দর্য আছে, এটা’ তারা প্রগাঢ় রকমেই বোধ করতে পারে; বোধ করেও বরাবর। তারা সংবেদনশীল, শান্তিপ্রিয়; কিন্তু নিজ ভূখণ্ডেই তারা হয়ে থাকে আদ্যোপান্ত উন্মূল এবং পরবাসী। শিমশোনের ও তার গোত্রের সকলের জীবনের মতোই, এদের প্রত্যেকের জীবনই সর্বার্থে শৃঙ্খলিত। যে ভূখণ্ডটিকে তারা তাদের নিজ দেশ বলে মানতে থাকে, সেই ভূভাগটিই ক্রমে আর তাদের নিজ দেশ হয়ে থাকে না। ওটি দখল করে নেয় নতুন সময়ের নব-রাক্ষস গোত্র। এই রাক্ষসেরা রাজনীতিজাত দ্বিপদ। সাধারণ মানুষদের জীবনের সমস্তটাই বেষ্টন করে থাকে ওই দাঁতালো হিংস্র দ্বিপদগণ। এদের আক্রমণে আক্রমণে সদা-সর্বদা অথর্ব-অচল হয়ে যেতে থাকাই এইখানে মনুষ্য-জীবনের নিয়তি, একমাত্র নিয়তি।

এ এক এমনই জনপদ, যেখানে ব্যক্তির জীবন, কোথাও কোনওভাবেই নিরাপদ নয়। নিরাপদ নয় ব্যক্তির গৃহকোণ। নিরাপদ নয় তার মনোবিশ্ব। নিরাপদ নয় তার বহির্জগৎ। কুরাজনীতি হরণ করে নিয়েছে ব্যক্তি-সাধারণের দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা। আবার, রাজনীতিক হিংস্রতার ছোবলে ছোবলে বিকল হয়ে উঠেছে লোকের ভেতর-বাহির, শরীর-আত্মা। ভিন্ন মতাবলম্বী কাউকে এখানে মোটেও বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নয়, ক্ষমতাসীন প্রভু ও তার অনুচরগণ। প্রকাশ্য খুন এবং গুপ্তহত্যা এখানে নিত্যদিনের সাধারণ এক ব্যাপার। এইখানে আততায়ী আর ধর্ষকেরা চরে বেড়ায় অতি দাপটশালী হয়ে। হানা দিয়ে চলে সামান্য সাধারণজনের সকল ঘরে। এইখানে সাধারণগণ কোথাও কোনওখানেই নিরাপদ নয়।

এই দোজখ-ভূভাগ ধর্ষণ-ধ্বস্তও। অক্ষম প্রিয়জনের সামনে, নিজ গৃহের চৌহদ্দিতে, নারী ধর্ষিতা হয়ে চলে। স্বামীর সঙ্গে ঈদের শপিং করতে যাবার পথে, রোজার বিকেলে, ধর্ষিতা হয় স্ত্রী। ‘স্বামীর গান শোনা ও কবিতা পড়া ও চাঁদ দেখা ও বাংলার রূপে মুগ্ধ হওয়ার অপরাধে’ এইখানে ধর্ষিতা হতে হচ্ছে স্ত্রীকে।

ধষর্ণের ওই ব্যাপক তাণ্ডব ক্রমে আমাদের জানাতে থাকে যে, ওটি আদতে এখানে শুধু নারীর জীবনেই ঘটে চলছে না। এমতে আসলে ধর্ষিতা হচ্ছে সমস্তটা দেশ। এইখানে রাজনীতি-শ্বাপদের পেষণ বা সামাজিক বিবিধ পীড়নই যে শুধু ব্যক্তির ভাগ্যে জোটে; তা নয়। এইখানে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কটিও বিষাক্ত। অমধুর, তিক্ত ওই সম্পর্কের অসহ ভার এইখানে ব্যক্তিকে ঠেলে দেয় আত্মহননের দিকে। অন্য অন্য ব্যক্তি-সম্পর্কগুলোও এইখানে আর সুস্থ, মায়াময় হয়ে নেই। এইখানে প্রায় সকল সম্পর্কই দরদ ও মমতার স্পর্শশূন্য, উচ্চণ্ড নির্দয়তায় পরিপূর্ণ। কে কাকে এখানে কত প্রকারে জুলুম করে উঠতে পারবে, অহর্নিশি যেন তারই প্রতিযোগিতা চলছে ওই দেশে। দাম্পত্য এখানে দুর্বহ এক শৃঙ্খল বয়ে চলারই অন্য নাম হয়ে আছে। এই সম্পর্কটাই এইখানে সবচেয়ে নীরক্ত, সবচেয়ে বিষ জরজর। স্বামী ও স্ত্রীর আর এখানে একে অন্যের সহায়-ভরসা নয়। তারা পরস্পরকে ঘৃণা করে। আর কী আশ্চর্য; ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করতে করতেই তারা, এক ছাদের নিচে বসত করে চলে। বসত করতে লজ্জা পায় না।

আহমাদ মোস্তফা কামাল তাঁর গল্পের পৃথিবীতে প্রবল নৈরাশ্যবাদী একজন, যিনি আমাদের জানাতে থাকেন যে, ধরিত্রীর মধুরতা সেই কবে লুপ্ত হয়ে গেছে! আশা ফুরিয়েছে। এখন তাহলে উদ্যমের আর কোন প্রয়োজন! ধরিত্রী-সন্তানের জন্য, এখন আছে শুধু অবিরল মনস্তাপে দগ্ধ হতে থাকার নিয়তি। হে ধরিত্রীকন্যা ও পুত্রগণ, নিরাশাই সত্য শুধু। ওইই একমাত্র সত্য হয়ে এখন বিরাজ করে চলে এই দোজখখানায়।

* একটুখানি পাদটীকা :

আমরা লক্ষ করেছি, কথাকার আহমাদ মোস্তফা কামাল নিজেও, সৃষ্টিশীল কারুকার মাত্রকেই জাদুকর বলেই মানেন। সেটি তিনি নিজেই স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন তাঁর উপন্যাস অন্ধ জাদুকর (২০০৯)-এ। কিন্তু এই জাদুকরকে কামাল গণ্য করেন অন্ধ বলে। কেন সে অন্ধ ? কামাল বিশ্বাস করেন : ‘তোরা, মানে লেখকরা। তোরা সব বায়বীয় চরিত্র তৈরি করে তাদের মধ্যে মমতা-প্রেম-মহত্ত্ব এইরকম গুণাবলী আরোপ করে পাঠকদের মোহমুগ্ধ করে ফেলিস। বাস্তবে তো অমন মানুষের অস্তিত্ব নেই।.. .. .. তুই তো অন্ধ জাদুকর। .. .. .. জাদু দেখিয়ে মানুষকে ঘোরের মধ্যে ফেলে দিচ্ছিস, অন্ধ বলে তা দেখতেও পাচ্ছিস না।’ (পৃষ্ঠা, ৮১-৮২)।

কারুকার অন্ধ হলেও বা ক্ষতি কী! যাদের জন্য তিনি দিগন্তে দিগন্তে রঙধনু সৃজন করেন, সেই তারা থাকুক সত্যকারের চক্ষুষ্মান হয়ে। আর থাকুক তারা কারুকারের সৃজনপ্রতিভার সামনে হাঁটুমুড়ে বসার মতো হৃদয়বান হয়ে।

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জি :

১. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস : অন্য ঘরে অন্য স্বর। অনন্যা, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ: ১৯৭৬।

২. মাহমুদুল হক: জীবন আমার বোন। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৭৬।

৩. হায়াৎ মামুদ (অনূদিত): গিলগামেশ। অবসর, ঢাকা। প্রথম অবসর প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০০।

৪. জীবনানন্দ দাশ: বাসমতীর উপাখ্যান। জীবনানন্দ-রচনাবলি (পঞ্চম খণ্ড), ঐতিহ্য, ঢাকা। ২০০৬।

৫. মাহমুদুল হক: কালো বরফ। মাহমুদুল হক রচনাবলি (প্রথম খণ্ড)। আবু হেনা মোস্তফা এনাম সংকলিত ও সম্পাদিত। বাংলা একাডেমি, ২০২০।

৬. মণির পাহাড় : সোভিয়েত দেশের নানা জাতির রূপকথা। রাদুগা প্রকাশন, মস্কো। প্রকাশকাল: অজ্ঞাত।

৭. পবিত্র বাইবেল পুরাতন ও নূতন নিয়ম। বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা।

৮. আহমাদ মোস্তফা কামাল :

ক. আগন্তুক (উপন্যাস)। শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ: ২০০২

খ. ঘরভরতি মানুষ অথবা নৈঃশব্দ্য (গল্পগ্রন্থ)। পাঠসূত্র, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ: ২০০৭

গ. অন্ধ জাদুকর (উপন্যাস) পাঠসূত্র, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ: ২০০৯

ঘ. অশ্রু ও রক্তপাতের গল্প (গল্পগ্রন্থ)। শুদ্ধস্বর, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ: ২০১১

ঙ. বড়োদের গল্প যেমন হয় (গল্পগ্রন্থ)। নাগরী, সিলেট। ২০২০

চ. জলের অক্ষরে লেখা (উপন্যাস)। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা। ২০২৪

৯. Becker. George J. (edited) : Documments of Modern Literary Realism. Princeton University press. New Jercy. 1963

১০. Kenneth N. Taylor: Taylor’s Bible Story Book. Tyngale House Publishers.

USA. 1970

১১. James Applegate and others (edited): Adventure in World Literature. Harcourt Brace Jovenvich Publishers. USA. 1970.

১২. R.K. Narayan: Malgudi Landscapes: The best of R. K.Narayan. (Edited by S. Krishnan). Penguin Books India Limited, New Delhi, India. 1992

লেখক : কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক