প্রচ্ছদ রচনা : সংস্কৃতি ও সাহিত্য : নিমসাহিত্য : একটি আন্দোলনের নাম : ড. স্বাতী রায়চৌধুরী

…সত্তরের দশকের সেই ‘নিমকথন’ এ্যাখনকার পোস্টমডার্ন দর্শনের খোলা বাতায়ন বোনে গ্যাছে কিভাবে… কখন… তা গবেষণার বিষয় বৈ কি/ অথচ ব্যাপারটা সে ভাবে আজ অবধি ঘটেনি। বাংলা সাহিত্য আন্দোলনের দলিল রচয়িতাদের কলম এড়িয়ে গ্যাছে এই নিম-বিষয়টিকে।

(চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার। সম্পাদকীয়, বোধ, নিম-সাহিত্য সংখ্যা)

বোধ সাহিত্য পত্রিকার বিশেষ নিম-সাহিত্য সংখ্যার সম্পাদকীয়র সূত্র ধ’রে বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য : এই অল্পখ্যাত মফস্সলী বাংলাসাহিত্য আন্দোলনের গুরুত্ব পাঠকের সামনে তুলে ধরা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ‘নিম সাহিত্য’ একটি স্বল্পপরিচিত নাম। মূলত আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের কিছু সাহিত্যপ্রেমী মানুষের উদ্যোগে এই সাহিত্যের আত্মপ্রকাশ ও বিকাশ। ১৯৭০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি এই নামে এক পত্রিকা দুর্গাপুর থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হয় এবং তার পর এর দশম সংখ্যা পর্যন্ত প্রায় নিয়মিতই ছেপে বেরিয়েছে। তবে প্রায় অর্ধ-শতাব্দী আগে শুরু হলেও তা পাঠক বা সমালোচক―কারও দৃষ্টিই তেমনভাবে আকর্ষণ করেনি কখনওই। নিম-সাহিত্যিক সুধাংশু সেন যদিও তাঁর প্রবন্ধে নিম-পত্রিকার বহির্বঙ্গে পাড়ি দেওয়ার কথা বলেছেন, তবু এ কথা অনস্বীকার্য যে সাহিত্যের যাচিত ব্যপ্তি নিমসাহিত্য অর্জন করতে পারেনি।

এই স্বল্প প্রসারতার কারণ হিসেবে অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় নিম-সাহিত্যিকদের অনাগ্রহকেই দায়ী করেছেন। উপরোক্ত প্রবন্ধে তাঁর অভিযোগ দ্বিধাহীন :

তার [নিম-সাহিত্যের আপাত অখ্যাতির] দায় নিমসাহিত্য আন্দোলনের ধারক-বাহকদেরই… অনেকাংশে/ সৃষ্টিকর্তারাই এ্যাতকাল পেছন ফিরে রইল/ তাদের সেই এলোমেল-দামাল-কিম্ভূত বংশধরটির দিকে প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপে গররাজি ভাব প্রকাশেই সচেষ্ট থাকল… সেই সত্তরের দশকের মধ্যযাম থেকে আজ অবধি/

শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয় সহজেই যখন আমরা দেখি যে কবি সুধাংশু সেন নিম-সাহিত্য আন্দোলনের পুরোভাগে অবস্থান করেও এই সাহিত্যের মান সম্বন্ধে বেশ সন্দিহান। ‘হাড় ও পাথরের প্রত্নতত্ত্ব―বিষয় নিম ভাবনা’ নামক প্রবন্ধে শ্রী সেন লিখেছেন :

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়/ বোধ

আপনি আমাকে বারংবার কবর খুঁড়িতে প্ররোচিত করিয়াছেন। কেন জানি না, নিম সাহিত্য সম্পর্কে আপনার এমত আত্যন্তিক কৌতূহল ও আগ্রহের কারণ কী তাহাও আমি সবিশেষ জানি না […] আপনি নিশ্চিতই আশা করেন না―মিশরের রসেটো মোহনার কবরস্থ হায়ারোগ্রাফি তথা প্যাপিরাস পত্রে লিপিবদ্ধ প্রাচীনতম কোন গল্পকথার মত গুরুত্বপূর্ণ কিছু দলিল শাবল-ছেনি ও বাটালির ঘায়ে এস্থলে উদ্ধারপ্রাপ্ত হওয়ার কিছু সম্ভাবনা আছে।

শ্রী সেন যে শুধু নিম-সাহিত্যের সাহিত্যমান সম্পর্কে সন্দিহান তাই নয়, তিনি নিম-সাহিত্যকে আন্দোলনের উপমা দিতেও নারাজ :

…আমাদের এই দুর্গাপুরে বৃহত্তম শিল্পাঞ্চলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে একমাত্র আন্দোলন বলিতে আপনি নিম সাহিত্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। আপনার এবংপ্রকার ধারণার সপক্ষে, এই বিশ বছরের দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে, কোন উপযুক্ত তথ্য উপস্থিত করিতে পারিব কিনা সে বিষয়েও আমার সংশয় রহিয়াছে। অধিকন্তু, আমাদের বাংলা অভিধানে ‘আন্দোলন’ ও ‘আলোড়ন’ এই দুইটি শব্দ সমার্থক হইলেও, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, বর্তমানের সমাজতান্ত্রিক পরিভাষায় এরা ভিন্ন মাত্রার ইঙ্গিত বহন করে। সহজবোধ্য কারণে, সাহিত্য প্রসঙ্গে এসে, বিশেষ করে নিমসাহিত্য সম্পর্কে অভিধেয় ‘আলোড়ন’ শব্দটি আমি ব্যবহার করিতে চাই―‘আন্দোলন’ নয়।

স্রষ্টা যখন নিজেই তাঁর সৃষ্টিকে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ভাবতে নারাজ, তখন নিমসাহিত্য যে সমালোচকবর্গের কৃপাদৃষ্টি লাভ করবে না, তা বলাই বাহুল্য। স্বগত পত্রিকার অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৭০ সংখ্যায় প্রকাশিত নিমসাহিত্য পত্রিকার সমালোচনা এই ধারণাকেই দৃঢ় করে :

সাহিত্যে বীট আঙ্গরি হাংরি প্রভৃতি বহুবিধ জেনারেশনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে…। সুতরাং এবম্বিধ জেনারেশনের অভ্যুত্থান আমাদের বিস্মিত করে না। কারণ, এ এক ধরনের তাৎক্ষণিকতা যাকে তারা নিজেরাই নষ্ট করে শিল্পগত নিষ্ঠুরতার নামে। […] সাহিত্যে স্টান্টের কোন স্থান নেই। এবং সেই দিক থেকে চমক সৃষ্টি প্রয়াসী এই পত্রিকাটি সম্পর্কে আপাতত আলোচনার কিছু নেই।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে না স্রষ্টা, না সমালোচক, কারও কাছেই নিমসাহিত্য যথাযোগ্য সমাদর পায়নি। বরং প্রতিবাদী আমেরিকান সাহিত্যের অক্ষম বাংলা অনুকরণের তকমা নিয়েই নিমসাহিত্যের পথ চলা সাঙ্গ হয়েছে। নিমসাহিত্যিকগণ যে এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া একেবারেই আশা করেননি তা নয়। সুধাংশু সেন অকপটে স্বীকার করেছেন ‘নিমসাহিত্যের প্রবক্তাগণ অবশ্যই সজ্ঞানে প্রত্যাশা করেছিল যে একটা রিএ্যাকসন ঘটুক’ (বোধ, ১৯৯০)। এই ধরনের বিপরীত সমালোচনা পাঁচ বছরের আয়ুষ্কাল নিয়ে আসা নিমসাহিত্য আন্দোলন বা আলোড়নের কর্ণধারদের মনোবল যে নষ্ট করতে পারেনি তার প্রমাণও পাওয়া যায় সুধাংশু সেনের লেখা থেকে যেখানে তিনি আমাদের জানিয়েছেন কীভাবে স্বগত নামক সেই প্রভাবশালী আঞ্চলিক পত্রিকার বিরূপ সমালোচনা আখেরে নিমসাহিত্যিকদের মনোবল বাড়িয়ে তুলেছিল।

তা সত্ত্বেও নিজেদের এই সৃষ্টির প্রতি নিমসাহিত্যিকদের এই অবজ্ঞার কারণ অনুসন্ধান করলে বোঝা যায় যে তাঁদের এই আত্ম-সমালোচনা ও তা অনুসরণ করে আসা আত্ম-বিস্মরণ আদতে তাঁদের অভিমানের বহির্প্রকাশ। এই অভিমান যথাযোগ্য মর্যাদা না পাওয়ার, এই অভিমান এক বিশেষ সাহিত্য আন্দোলনের পথিকৃৎ হবার সম্মান থেকে বঞ্চিত হওয়ার।

নিমসাহিত্যের প্রতি এই অবজ্ঞা কিন্তু কোনও ভাবেই কাক্সিক্ষত নয়। বরং সমাজে এই সাহিত্যের অবদানগুলির পুনর্মূল্যায়ন করা আশু প্রয়োজন। এর কারণ শিল্পাঞ্চলের জীবনযাত্রা নিয়ে এমন নিবেদিত সাহিত্য আর একটিও হয়নি। অথচ এই বিষয়ে সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত নিমসাহিত্য ব্যতীত অন্য কোনও গবেষণাধর্মী বইয়ের খোঁজ পাওয়া যায় না। বর্তমান প্রবন্ধের বাকি অংশে তাই নিমসাহিত্যের গুরুত্বকে বিশ্লেষণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে। তবে সৌম্যব্রতবাবুর বই আর এই প্রবন্ধের লক্ষ্য ভিন্ন। বইয়ে যেমন নিমসাহিত্যের সাহিত্যগুণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে তা করা হবে না। বরং এই প্রবন্ধ খুব স্বল্প কথায় নিমসাহিত্যের অন্যান্য গুরুত্বের দিকে যথাসাধ্য আলোকপাত করতে চায়। কাজটা খুব সহজ নয়। কারণ এই গবেষণার প্রাথমিক উপাদানগুলি, যেমন নিমসাহিত্য পত্রিকা ও এই সব সাহিত্যিক রচিত অপরাপর বইগুলি খুঁজে পাওয়ার সমস্যা। গুরুত্বহীন সাহিত্য ভেবে অধিকাংশ নিম-গ্রন্থকে সংরক্ষণ করবার কথা তেমন করে ভাবেননি কেউই। কিছু ব্যক্তিগত সংগ্রহ ব্যতীত তাই এই সব গ্রন্থ খুঁজে পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য। উপরন্তু রয়েছে গবেষণাধর্মী বইয়ের অপ্রতুলতা।

তবু যা পাওয়া গেছে তার মূল্যও কিছু কম নয়। এবং সেই উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় যে সাহিত্যে নতুনত্বের স্বাদ আনার সামর্থ্য নিমসাহিত্যের ছিল। নিমসাহিত্যিকদের লেখনীশৈলীর কল্যাণে যত না, তার থেকেও বেশি লেখার উদ্দেশ্য ও তার বিষয়বস্তুর গুণে (কন্টেন্ট ও মোটিভ) এই প্রতিবাদী সাহিত্যের এক স্বতন্ত্রতার ছাপ রেখে যাওয়ার ক্ষমতা নিশ্চিত ছিল।

নিমসাহিত্য পড়তে গিয়ে যেটা প্রথমেই লক্ষ করা যায় তা হচ্ছে সমসাময়িক অন্যান্য কলকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্যকে প্রায় বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একদল কারখানা-শ্রমিক এক সমান্তরাল সাহিত্যের জন্ম দিতে চেয়েই ক্ষান্ত হচ্ছেন না। বরং তাঁরা এই নিয়মভাঙ্গা সাহিত্যকে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন সমাজের সর্বত্র। নিমসাহিত্যের আড্ডা থেকে জন্মলাভ করা বিভিন্ন সেøাগানে এর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই :

সাহিত্যের অতীত মৃত। এখন আমাদের নিয়ে সাহিত্য আমাদের দ্বারা সাহিত্য।

সাহিত্যের ঐতিহ্য বাতিল হয়ে গেছে, জীবনেরও আর কোন ঐতিহ্য নেই। (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২২)

এই ঐতিহ্যভাঙ্গা সাহিত্য তাই সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক গণ্ডিকে অস্বীকার করে। এর প্রথম চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় সাহিত্যের পটভূমি চয়নে। জনপ্রিয় বাংলা সাহিত্য হয় গ্রামবাংলার শ্যামলিমার রোমান্টিকতাকে ধরতে চেয়েছে, নচেৎ তা মুখ ঘুরিয়েছে মহানগরের সর্পিল জনজোয়ারের দিকে। মফস্সল-মধ্যবিত্তের জীবনসংগ্রাম বাংলা সাহিত্যে অনুষঙ্গ হয়েই রয়ে গেছে। বিশেষত দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চলের মানুষের জীবনের গতি- প্রবহমানতাকে সাহিত্যের পাতায় তুলে আনার সদিচ্ছা দেখাননি কেউই। অথচ এমনটা হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল না মোটেই। স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষে শিল্পায়নের যে প্রকল্পগুলি নেওয়া হয়েছিল, তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে এই অঞ্চলেও বেশ কিছু ভারী শিল্পের সূচনা হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মানুষজন জীবিকার সন্ধানে এখানে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। ফলত এখানে এক মিশ্র সংস্কৃতির উত্থান দেখা যায় যা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানের থেকে অনেকটাই আলাদা। এই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার স্বতন্ত্রতা অনায়াসেই সাহিত্যের উপাদান হতে পারত। কিন্তু সম্ভবত এই অঞ্চলের মানুষের আপাত রুটিননির্ভর জীবন থেকে লোকপ্রিয় বাঙ্গালি কবি ও সাহিত্যিকগণ নাটকীয়তার রসদ তেমনভাবে সংগ্রহ করে উঠতে পারেননি।

অন্যান্য বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে নিমসাহিত্যের প্রথম পার্থক্য এখানেই। নিমসাহিত্যের পটভূমি এই শিল্পাঞ্চল, এর কল-কারখানা, তপ্ত পিচের মহাসড়ক, ধূসর মনোটনি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এখানকার টাউনশিপ ও কোয়ার্টার। রবীন্দ্র গুহর উপন্যাস নাভিকুণ্ড ঘিরে-র পটভূমি যেমন দুর্গাপুর স্টীল টাউনশিপ ও রাণীগঞ্জ সংলগ্ন এলাকা। বিমান চট্টোপাধ্যায়ের গল্প এলেবেলে জীবন-এর কেন্দ্রস্থল ইস্পাত কারখানার ভিতরের বিভিন্ন মেশিন-শেড। দীপংকর চক্রবর্তীর কবিতা ‘ঈশ্বরের শুঁড়’-এ দুর্গাপুর ইস্পাতনগরীর বর্ণনা :

ক্লান্ত ক্লান্ত ক্লান্ত

ফার্নেস রোল ও হসপিটাল

মেটারনিটি ওয়ার্ড থেকে শ্মশান,

চাকায় চ্যাপ্টা চেতনা থুতু…

(নিমসাহিত্য, দ্বিতীয় সংকলন)

তবে এ কথা ভাবা ভুল হবে যে নিমসাহিত্যে শিল্পাঞ্চলের উপস্থিতি নিতান্তই আলংকারিক। থমাস হার্ডির উপন্যাসে যেমন ওয়েসেক্স জীবন্ত সত্তা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে তেমনি নিমসাহিত্যে এই শিল্পাঞ্চলকেও স্থান হিসেবে কম ও চরিত্র হিসেবে বেশি দেখতে পাওয়া যায়। নাভিকুণ্ড ঘিরে উপন্যাসে নায়ক অম্বরের যাবতীয় লালসার সাক্ষী দুর্গাপুরের পথঘাট ও তার টাউনশিপের ‘ডেরা’। কাকদ্বীপ থেকে চাকরির খোঁজে দুর্গাপুরে আসা অম্বরকে সমস্ত নিষিদ্ধ রোমাঞ্চের স্বাদ আস্বাদন করানোর মূলে এই কারখানা শহর। মদ, জুয়া, নারীশরীরের প্রতি গোপন অথচ প্রগাঢ় আসক্তি―এই সমস্ত নিষিদ্ধ বাসনারা পূর্ণতা পায় এই শহরে। ধাবায় রুটি মাংস আর বিয়ার খেয়ে বিশ্রামরত অম্বরের সুপ্ত কামনা জাগিয়ে তোলে এক ট্রাক ড্রাইভার সর্দারজির গান : ‘এ্যায় কালি ভেলী রাতি এ্যায়―সজনী দী ইয়াদ সাতান্দী এ্যায়…’ (নিমসাহিত্য, তৃতীয় সংকলন)। এর থেকে সহজাতভাবে যে ধারণা তৈরি হয় তা হলো নিমসাহিত্যিকরা সম্ভবত ভোগবৃত্তির মুক্তাঞ্চল হিসেবে এই শিল্পাঞ্চলের এক কদর্য রূপকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

কিন্তু সত্যিটা তাই নয়। তার এক নম্বর প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে নিমসাহিত্যিকগণ কখনও মানুষের স্বাভাবিক ও আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে হিতোপদেশের মানদণ্ডে পরিমাপ করেননি। মেকি মরালিটির চশমা এঁটে জগতের জ্যাঠামশাই হবার কোন ইচ্ছা তাঁদের ছিল না। বিমান চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধ ‘পোস্টমডার্নিজমের আলোয় নিমসাহিত্য কি ও কেন ?’-তে এই বিষয়ে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন :

নিমসাহিত্য একটি জীবন্ত মনুষ্য শরীরের জীবনযাপনের, সেই শরীরের মুহুর্মুহু মানসিক অবস্থানের, সেই শরীরের বিচিত্র এবং নানা অনুভূতির, সেই শরীরজাত সুস্থ অসুস্থ প্রলাপ, বাণীরূপ, গর্জন, হুঙ্কার, হাসি-কান্না, যন্ত্রণার একটি উলঙ্গ উচ্চারণ। (বোধ, ১৯৭)

সুতরাং চিরাচরিত ধ্যানধারণায় আস্থা রাখা ‘নাদু’ পাঠক ও সমালোচককুলের কাছে যা অশ্লীল ও বিশ্রী; নিমসাহিত্যিকদের কাছে তাই স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য। অতএব আসানসোল-দুর্গাপুর অঞ্চলের এই আপাত কদর্যতা আসলে নিমভাবনার সঙ্গে মানানসই স্থানিক বর্ণনা।

দ্বিতীয়ত, এই উপন্যাসের সূত্র ধরে বলতে পারা যায় যে এই শিল্পাঞ্চল যেমন অম্বরের বোহেমিয়ান, স্বার্থকেন্দ্রিক জীবনের উৎস, আবার এইখান থেকেই তার মানবিকতার পাঠ লাভ হচ্ছে। লম্পট স্বামী কালীকৃষ্ণ ঘরে না ফেরায় উদ্বিগ্ন যূথীকে অম্বর আশ্বাস দিতে পারে : ‘আমি ঠিক খুঁজে বার করব, তুমি দুশ্চিন্তা কর না’। (নিমসাহিত্য, ২৩৪) নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত বন্ধু অনিমেষের মৃত্যু সংবাদ তাকে ব্যথিত করে। তার সঙ্গে এক গভীর শোক সে অনুভব করে অনিমেষের পরিবারের জন্য :

তন্ময়দা―তার বড়ভাই, তাদের মা-বাবা―তারা কাঁদছেন। বিমূঢ় বিষাদগ্রস্ত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন অনিমেষের প্রিয় কবি সুকান্তর তিনখানি কবিতার বই―যা সর্বদা ছড়িয়ে থাকে শিয়রের পাশে, গুচ্ছের রংতুলি―যা দিয়ে সে রাত জেগে পোস্টার লিখত, আর খাটের নিচে রাখা ছোট্ট টিনের সুটকেশটা যার চাবি ও কোনদিনও কাউকে দিত না […] আজ অনায়াসে যে কেউ তা খুলে ফেলতে পারে―আজ অনায়াসে যে কেউ রংতুলি নষ্ট করে ফেলতে পারে। কেননা অনিমেষ নেই … (নিমসাহিত্য, ২৪১)

অল্পচেনা এক তরতাজা যুবকের মৃত্যু যে মনখারাপ বয়ে নিয়ে আসে অম্বরের জীবনে তা তার সুকোমল মানবিকতার পরিচায়ক। আশৈশব দুর্গাপুরের বাসিন্দা হবার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি দুর্গাপুরের টাউনশিপ সংস্কৃতি অনেক সময়েই এখানকার বাসিন্দাদের হৃদয়ের কাছাকাছি নিয়ে আসত। দুজন অপরিচিত মানুষের মধ্যে একই জোন বা পাড়ার বাসিন্দা হবার সুবাদে এক অদৃশ্য সম্পর্ক তৈরি হয়ে যেত। অম্বর আর অনিমেষের এই সম্পর্ক তাই দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের জীবনযাত্রার অবদান।

অবশ্য সম্পর্ক যে শুধু বাসস্থানের নৈকট্যের জন্য তৈরি হতো তা নয়। সম্পর্ক গড়ে উঠত কারখানার বিভিন্ন শেডের আশ্রয়েও। ‘এলেবেলে জীবন’ গল্পের পটভূমি দুর্গাপুরের মিশ্র ইস্পাত কারখানার ব্লমিং মিল। সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করে লেখা এই গল্পের না-প্লটে রয়েছে এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার বিবরণ। মিশ্র ইস্পাত কারখানায় কর্মরত বহু মানুষই জানেন যে এই কারখানা স্থাপনের গোড়ার দিকে অনেক বিদেশি এসেছিলেন তাঁদের প্রযুক্তিবিদ্যা দেশীয় প্রযুক্তিবিদদের শিখিয়ে ইস্পাত কারখানার উৎপাদন চালু করতে। সেই সময়ে এক দুর্ঘটনায় দুজন সাহেবসহ মোট তিনজন প্রযুক্তি-আধিকারিক মারা যান। গল্পে সেই মৃত্যুর গণ-রিসেপশনের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তা আমাদের এই মুহূর্তের বিবেচ্য নয়। যেটা আলোচ্য তা হলো এই মারাত্মক দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে কীভাবে বিভিন্ন দেশীয় মানুষ একই সূত্রে গাঁথা হয়ে যাচ্ছে। ‘জন ও ডটসন’ এবং ‘বোস’―এই তিন ভিন্ন নাগরিকত্বের মানুষকে এক সূত্রে বাঁধছে তাঁদের মৃত্যু―আর ইস্পাত কারখানার দানবীয় মেশিনগুলি এই মৃত্যুর অনুঘটক।

সুতরাং যদি বলা হয় যে নিমসাহিত্যে স্থানিকতা এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে, তা অত্যুক্তি হবে না। স্থানিকতাকে গুরুত্ব দেওয়া আধুনিক সাহিত্যের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিমসাহিত্য তা যথাযথভাবে পালন করেছে। আর তা করতে গিয়ে তাঁদের লেখায় অবধারিতভাবেই উঠে এসেছে মফস্সল-নাগরিক জীবনের সুখ-দুঃখের খণ্ডচিত্র। যেহেতু নিমসাহিত্য প্রতিবাদের সাহিত্য তাই এতে মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ক্ষোভ, হতাশা, রাগ ও বঞ্চনার কথাই বেশি। তার জন্য অবশ্য আরও বেশি করে দায়ী নিমলেখককুলের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত হতাশা। মৃণাল বণিক তাঁর ‘আমাদের নিম দিনগুলি’ প্রবন্ধে লিখেছেন সেই ব্যক্তিগত ক্ষোভ আর হতাশার কথা :

পেট রুটি রুজির তাগিদে পেশায় ইস্পাত কারখানার শ্রমিক আমি মেলাতে পারছি না মেলতে পারছি না নিজেকে কোথাও। অথচ কারখানা আমাকে দাঁত দিয়ে চিবোচ্ছে না গিলে তিন শিফট ডিউটির কলরোলে। ভেতরে ভেতরে আরও তপ্ত উষ্ণতা।

(বোধ, ১৮৩)

নিমচরিত্ররা এই না-পাওয়াকে ব্যক্ত করেছে নানাভাবে। ‘উলকিপুরুষ’ গল্পে নায়ক-প্রোটাগনিস্টের স্বীকারোক্তি সেই দিকেই ইঙ্গিত করে :

উবু হয়ে ছাই ঘাটলাম কিছু পেলাম না, সোজা বটের ঝুড়ি ধরে নাড়া দিলাম কিছু পড়ল না, উত্তরে তাকালাম কিছু দেখলাম না, দক্ষিণে তাকালাম কিছু বুঝলাম না, পূর্বে তাকালাম কিছু পেলাম না, পশ্চিমে ঈশান নৈঋত সর্বত্র সর্বত্র তাকালাম না কিছু পেলাম না দেখলাম না, বুঝলাম না না না না…। (নিমসাহিত্য; তৃতীয় সংকলন) (বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৬)

উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে আধুনিক মফস্সলের যুবসমাজের দিকশূন্যতার পরিচয় সহজেই পাওয়া যায়। তারা দিশাহীনতার শিকার; পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ―কোনও দিক থেকেই তাদের জন্য সদর্থক কোনও আলোর ঠিকানা আসে না। তারা উদভ্রান্তের মত ছুটে চলে জীবনের মানে খুঁজতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথাও পৌঁছতে পারে না।

অজয় নন্দী মজুমদারের ছোটগল্প ‘খুন বনাম আত্মহত্যা’-তেও এমনি এক দিগ্ভ্রান্ত যুবকের কাহিনি। গল্পের শুরুতেই তার দুর্ধর্ষ স্বীকারোক্তি যে সে একজন খুনি। তবে অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই পাঠকবর্গ বুঝে যান যে তার খুনের ধরনটা মেটাফিজিকাল। কারণ নিহত কেউই রক্ত-মাংসের মানুষ নয়। বরং সে একজন স্বপ্নহত্যাকারী। তার আদর্শবাদী স্কুল মাস্টার বাবার স্বপ্ন ছিল সে একজন সমাজ সংস্কারক হবে। সেই স্বপ্নকে সে খুন করেছে ঠান্ডা মাথায়। তার মায়ের স্বপ্ন ছিল ছেলের হাত ধরে ভিটেহারা মানুষগুলো আবার ভিটে পাবে। তাকেও সে নির্মম মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। স্বপ্নের রাজকুমারের সঙ্গে রথে ওঠার স্বপ্ন দেখত তার বোন। তা পূরণের প্রত্যাশায় তাকিয়ে থাকত দাদার দিকে। বেকার যুবক দাদা সে স্বপ্নকেও খুন করেছে সহজেই (নিমসাহিত্য, ১২৫-২৭)।

বর্তমান সমাজের এক কালো দিকের বেশ সুররিয়ালিস্ট একটা প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাচ্ছে এই গল্পে। এক বেকার যুবকের কাঁধে বহু দায়িত্ব, তার চোখে অনেক স্বপ্ন, আর তাকে ঘিরে তার আশেপাশের মানুষজনের অনেক আশা-আকাক্সক্ষা বেড়ে ওঠে। কিন্তু সমাজব্যবস্থা তাকে বাধ্য করে একে একে এই সমস্ত ইচ্ছেগুলোকে গলা টিপে মারতে। গল্পের নায়কের ভাষায় :

কিন্তু আমি থামব না। আমার পারিপার্শ্বিক আমার সমাজ ব্যবস্থা এই সবকিছু আমাকে খুনি তৈরি করেছে। কাজেই খুন আমি চালিয়ে যাবই। যে ভাবেই হোক। যে করেই হোক। আর ? আর আমার স্বনির্বাচিত স্বপ্নকে যখন আমি হত্যা করতে পেরেছি তখন ভয় কিসের ? আমার স্বপ্ন নিঃশেষ। কিন্তু ? কিন্তু আর যারা পলাতক দোস্ত, কিম্বা যারা আমাকে আমার স্বপ্নকে হত্যা করতে শিখিয়েছে অথবা, যে বা যারা প্রতিটি দামী স্বপ্নকে অত্যন্ত মমতায় আগলে রেখে লালন পালন করছে আমাকে এবং আমার আর সব দোস্তদের খুনের রাস্তায় ঠেলে দিয়ে ? তারা ? তাদের স্বপ্নকে এবার আমি হত্যা করব একই ভাবে। একই নিপুণতায়। একই অভ্যস্ত ক্ষিপ্ততায়। আমি নিরুপায়। খুন আমাকে করতেই হবে। খুন না করতে পারলে আমি পাগল হয়ে যাব। আমি খুন করব। খুন করব। খুন করব। (নিমসাহিত্য, ১২৬)

বেকারত্বের যন্ত্রণার কথা বাংলা সাহিত্যে বহুবার উঠে এসেছে। সেভাবে ভাবলে এই গল্পে নতুন কিছু নেই। কিন্তু এই স্বল্প পরিসরে এক বেকার যুবকের অসহায়তার যে ভয়াবহ রূপ এই গল্পে দেখা গেছে তা প্রশংসার দাবি করতেই পারে। উপরন্তু এক ব্যর্থ যুবকের ছিন্নভিন্ন সাইকোলজির এমন পোস্টমর্টেম এর আগে কোনও সাহিত্যে হয়েছে বলে মনে হয় না। এখানেই নিমসাহিত্যের সার্থকতা। নিমসাহিত্য যে তিক্তবিরক্ত সাহিত্য, সমাজের আঁধারগুলো তাঁদের ভাবায়, আর এই ভাবনায় কাব্যের থেকে বেশি গুরুত্ব পায় ভাবাবেগের অকৃত্রিমতা বা জেনুইনিটি অফ ইমোশন। অশোক তাঁতী তাই তার প্রবন্ধ ‘শিল্প, কারখানা ও নিমসাহিত্য’-তে সুধাংশু সেনকে উদ্ধৃত করে লিখেছেন :

‘ইন্ডাসট্রিয়াল রেভোলিউসান জন্ম দিয়েছে আধুনিক এস্টাব্লিসমেন্টের’। ‘এস্টাব্লিসমেন্ট সন্তানসন্ততিদের জন্য রেখে যাচ্ছে যুদ্ধ আর ক্রিমিনাল অফেন্স’। ‘ইন্ডাসট্রিয়াল রেভোলিউসান ও পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানে উন্নতি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রশ্নের মুখে ফেলে।’ ‘ঈশ্বরের কীর্তন নয়, মানুষের কথা, তাই নিমসাহিত্য সুন্দর।’ (নিমসাহিত্য, ৩৫৬)

পরিশেষে সৌম্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূত্র ধরে বলা যায় যে :

রাজানুগ্রহের ধার না ধেরে প্রতিষ্ঠানে অধিক কদর লাভের চেষ্টায় মেকি প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা নয়, তাঁরা সর্বাংশে প্রতিষ্ঠারই বিরোধী ছিলেন। (নিমসাহিত্য, ১২)

এই প্রতিষ্ঠানবিরোধী সাহিত্য, খুব স্বাভাবিক কারণেই, না মুনাফা কেন্দ্রিক প্রকাশক, না মূলধারার লেখক, না চিরাচরিত ভাবনায় অভ্যস্ত দুর্ধর্ষ সমালোচক, না ট্র্যাডিশনের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা পাঠকবর্গ―কারও কাছেই নিমসাহিত্যিকদের কদর হয়নি। সম্ভবত এর মূল কারণ এই যে তাঁরা যুগোপযোগী ছিলেন না―তাঁরা ছিলেন যুগের থেকে বেশ খানিকটা এগিয়ে। সাহিত্যে প্রথা ভাঙ্গার যে প্রথা ইউরোপে শুরু হয়েছিল দেরিদার হাত ধরে, লোকচক্ষুর আড়ালে থেকেও তাকে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গ করে তুলতে নিমসাহিত্যিকরা সমর্থ হয়েছিলেন। যদিও দুঃখের বিষয় এই যে তার কোনও স্বীকৃতি তাঁরা পাননি। একবিংশ শতাব্দীর আকাদেমিয়া অনেক বেশি ব্যাপ্ত ও ছুঁতমার্গ গ্রস্ত। সুতরাং আশা করাই যায় এই প্রথাভাঙ্গা, তথাকথিত অশ্লীল কদর্য সাহিত্যের আসল স্বরূপ একদিন পাঠকের সামনে আসবে।

পুস্তক পরিচিতি

১। অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক), বোধ, নিমসাহিত্য সংখ্যা, ২০০৩।

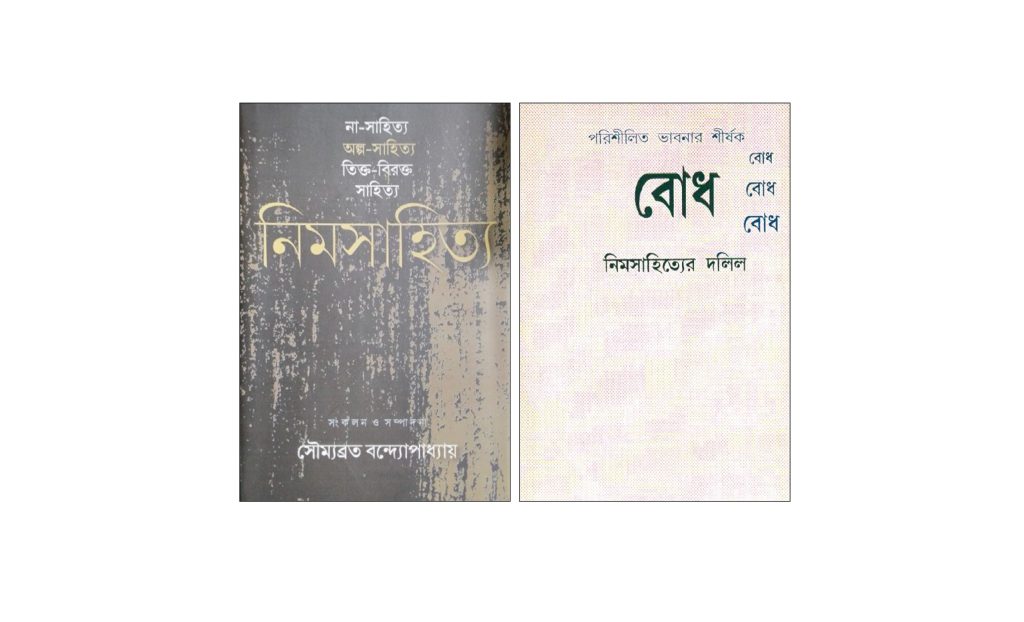

২। সৌম্যব্রত বন্দোপাধ্যায় (সম্পাদক ও সংকলক), নিমসাহিত্য: না-সাহিত্য, অল্প-সাহিত্য, তিক্ত-বিরক্ত সাহিত্য, গাংচিল, ২০১৭।

৩। স্বগত, সাধারণ সংখ্যা, ১৩শ বর্ষ, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৭৩।

৪। রবীন্দ্র গুহ, নিমসাহিত্য বেত্তান্ত, ২০০৫।

লেখক : প্রাবন্ধিক

কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ