রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসীম গুণাঢ্য সাহিত্যরসের মহিমা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। শুধু বাংলা সাহিত্যই নয়, তিনি বিশ্বসাহিত্যেও এক বিস্ময়। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় এমন সফলভাবে বিচরণ করা শিল্পীর সংখ্যা সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ! তিনি ছিলেন একাধারে বিশ্বকবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, সংগীতস্রষ্টা, নট ও নাট্যকার, চিত্রকর, প্রাবন্ধিক, কণ্ঠশিল্পী ও দার্শনিক। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ৫২টি কাব্যগ্রন্থ, ৩৮টি নাটক, ১৩টি উপন্যাস, ৩৬টি প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্যসংকলন প্রকাশিত হয়েছে। মোট ৯৫টি ছোটগল্প এবং ১৯১৫টি গান যথাক্রমে গল্পগুচ্ছ ও গীতবিতান সংকলনে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাঁর যাবতীয় প্রকাশিত এবং গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনা ৩২টি খণ্ডে রবীন্দ্র রচনাবলী নামে গ্রথিত রয়েছে। এছাড়াও যাবতীয় পত্রসাহিত্য ১৯ খণ্ডে চিঠিপত্র সংকলনে ও অন্য চারটি পৃথক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কাব্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—ভাবগভীরতা, গীতিধর্মিতা চিত্ররূপময়তা, অধ্যাত্মচেতনা, ঐতিহ্যপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রেম, মানবপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনা, ভাব ভাষা ছন্দ ও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য, বাস্তবচেতনা ও প্রগতিচেতনা।

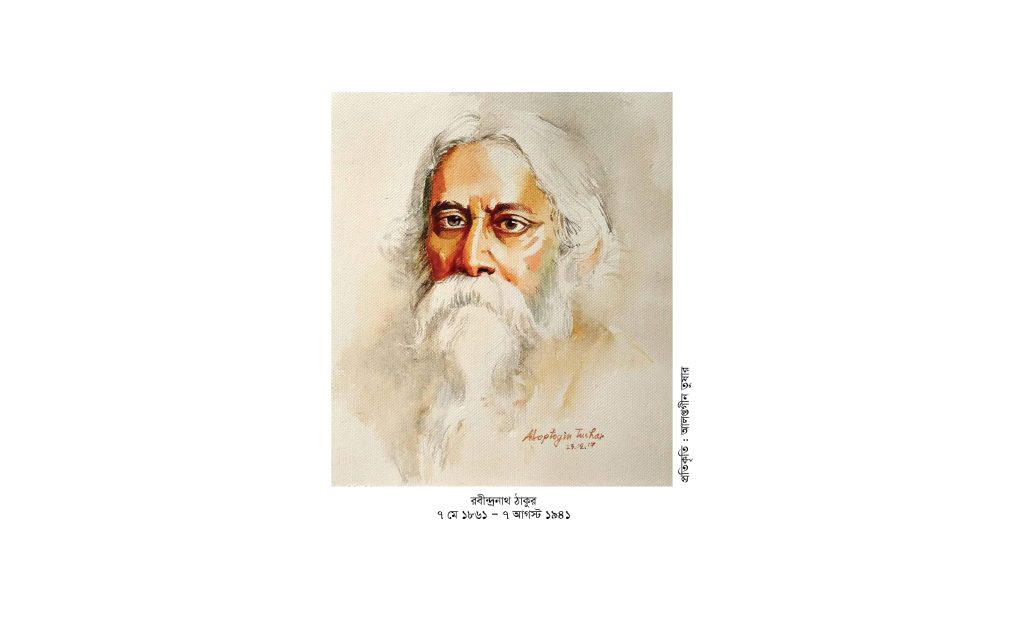

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মগুরু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর পত্নী সারদাসুন্দরী দেবীর চতুর্দশ সন্তান। এই পরিবারটি শুধু ব্রাহ্ম আদিধর্ম মতবাদের প্রবক্তাই ছিল না, বরং সে সময়ে ছিল কলকাতার সুখ্যাত শ্রেষ্ঠ ধনী ও সংস্কৃতিমান পরিবার। কিন্তু এত বিত্ত, বৈভব, প্রাচুর্য থাকা পরিবারের সন্তান হয়েও পিতা-মাতার সান্নিধ্য থেকে দূরে ভৃত্য ও অন্য আত্মীয়দের অনুশাসনে কেটেছিল তাঁর ছেলেবেলা। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়—সে ছিল ‘ভৃত্যরাজক-তন্ত্র’। তবে তিনি ছিলেন একজন ব্যক্তিমানুষ হিসেবে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং যে-কোনও কিছু বেছে নেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতার মানসচারী। কখনও সখনও ব্যক্তিমানুষের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি সামষ্টিক মানুষ হয়ে উঠেছেন। আবার সমষ্টির কাছ থেকে গুটিয়ে ব্যক্তির মধ্যে চলে যেতেন। সত্যিই এ এক বহুমুখী মহামানব!

হ্যাঁ, ঘটনাচক্রে তিনি জমিদারগিরি করেছেন দীর্ঘ ৩১ বছর। কিন্তু তা ছিল কেবলই বেতনভোগী কর্মচারী হিসেবে জমিদারি দেখাশোনা করা। ১৮৮৯ সাল থেকে ১৯০১ সাল, এই বারো বছর বাংলাদেশের শিলাইদহ, পতিসর ও শাহজাদপুর ছিল তাঁর চারণভূমি। শুধু তাই নয়, শিলাইদহেই তাঁর নয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এগুলো হলো : মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা ও চৈতালি (১৮৯৬), কণিকা (১৮৯৯), কথা, কাহিনী, কল্পনা ও ক্ষণিকা (১৯০০)। ১৮৯০ সালে শাহজাদপুরে বসে তিনি লেখেন বিসর্জন নাটকটি। ১৮৯২ সালে প্রকাশিত হয় নাট্যকাব্য চিত্রাঙ্গদা। সেই সঙ্গে তিনি নিয়মিত গীতিচর্চাও করেছেন সেখানে। প্রসঙ্গত, গল্পগুচ্ছ গল্পসংকলনের প্রায় অর্ধেকই এই সময়ের রচনা। শুধু তাই নয়, গীতাঞ্জলি, গীতিমালা ও নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতা ও গান তিনি এখানেই রচনা করেছেন। গীতাঞ্জলির ইংরেজিতে অনুবাদও হয় এখানে বসে। বলা যায় শিলাইদহে যতটা না তিনি জমিদারি দেখাশোনা করেছেন, তার চেয়ে ঢের সময় কাটিয়েছেন সাহিত্যরচনার কাজে। তাঁর এই সৃষ্টিকর্মের মান্যতাদান হিসেবে শিলাইদহে সোনার তরী ও গীতাঞ্জলি নামে দুটি পৃথক ভবনও রয়েছে। ‘শিলাইদহে আমার রচনা অজস্রভাবে পৃথিবীর আলোর কাছে প্রকাশ পেয়েছিল’—রবীন্দ্রনাথের এই স্বীকারোক্তি তা প্রমাণ করে।

রবীন্দ্রনাথ শুধুই একটা নাম নয়, ফলে-ফুলে পত্র-পল্লবে ভরা এক মহাকল্পতরু। বাঙালির প্রতিদিনের জীবনে সর্বত্র তিনি অতীব প্রয়োজনীয়। তিনি মানুষের মননে এখনও আছেন বলেই কৃষ্ণচূড়ার রঙে বর্ণবাহার, প্রজাপতির সহজ ওড়াউড়ি, দিঘির জলে শাপলা শালুক, উতরোল নদীতে জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ এত মাহাত্মিক। তিনি বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে ভরিয়ে দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের সুবিস্তৃত আঙিনা। এজন্য তাঁকে ক্ষিতিমোহন সেন ‘কবিগুরু’, মহাত্মা গান্ধী ‘গুরুদেব’, চীনা কবি চি-সি-লিজন ‘ভারতের মহাকবি’ অভিধায় ভূষিত করেন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁকে ‘বিশ্বকবি’ উপাধি দেন। ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ‘নাইটহুড’ উপাধি প্রদান করলেও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি সেই উপাধি ত্যাগ করেন।

গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ রচনার জন্য তিনি এশীয়দের মধ্যে সাহিত্যে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে। ‘রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার’—ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর লেখা থেকে জানা যায় :

‘নোবেল পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন না, এমনকি জানতেনও না যে, তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে। খবরটা তাঁর কাছে পৌঁছায় প্রকাশকের মাধ্যমে। প্রকাশক টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের ঠিকানায়। শান্তিনিকেতনে তখন টেলিফোন ছিল না, কাজেই বোলপুরের পোস্ট অফিস থেকে তাঁকে টেলিফোনে জানানো সম্ভব হয়নি। ঘটনার দিন ১৩ই নভেম্বর ১৯১৩, ছাত্রদের নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে করে রবীন্দ্রনাথ বেড়াতে বের হয়েছিলেন, পথিমধ্যে ছিল পোস্ট অফিস, সেখান থেকে একজন কর্মচারী দৌড়ে এসে তাঁকে টেলিগ্রামটি দেন। পরে পড়বেন ভেবে সেটা তিনি রেখে দিচ্ছিলেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন একজন ইংরেজ অভ্যাগত, এডওয়ার্ড থমসন। যিনি আভাস পেয়েছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, ওই ভদ্রলোক বলেন যে, টেলিগ্রামটিতে জরুরি বার্তা থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সেটি পড়ে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি। ছাত্ররা শুনে উল্লাসে ফেটে পড়ে, এবং সমগ্র শান্তিনিকেতনজুড়ে উৎসব শুরু হয়ে যায়।’

নোবেল পুরস্কারের আনুষ্ঠানিক ভোজসভাতেও তিনি উপস্থিত হতে পারেননি। আমন্ত্রণের জবাবে তিনি টেলিগ্রাম করে বলেছিলেন—‘যে-সহমর্মিতার বিস্তার দূরকে নিকটে নিয়ে এসেছে এবং একজন অপরিচিতকে ভ্রাতায় পরিণত করেছে তার জন্য সুইডিশ একাডেমীকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই।’

১৯১৪ সালে কলকাতার গভর্নমেন্ট হাউসে সুইডিশ অ্যাকাডেমির পক্ষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তখনকার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কারের সনদ ও মেডেল রবীন্দ্রনাথকে অর্পণ করেন। প্রসঙ্গত, ১৯০১ সাল থেকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়ার প্রচলন শুরু হয়।

শিলাইদহে জমিদারগিরি করার সময় রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন। সেজন্য তিনি বিভিন্ন দরিদ্র বাউল, বৈষ্ণব, মরমি সাধক ও সংসারত্যাগী সাধুপুরুষকে কাছে ডেকে এনে তাঁদের গান এবং জীবনকাহিনি শুনতেন। তিনি জানলেন ও বুঝলেন গ্রামীণ সমাজের মানুষের মধ্যে টানাপোড়েন, তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো। তা থেকে বোধ করি তিনি রচনা করেন গোরা ও ঘরে বাইরে-এর মতো বিখ্যাত উপন্যাস। যেখানে ফুটে উঠেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ, সনাতন হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের সংঘাত, তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নারী ও পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের জটিলতা আরও সূক্ষ্মভাবে উঠে এসেছে তাঁর পরবর্তী যোগাযোগ উপন্যাসে।

তখন আমাদের দেশ ছিল পুরোটাই কৃষিনির্ভর। এখনও অনেকটাই। তাই তিনি চিন্তা করলেন, কৃষিক্ষেত্রের সার্বিক উন্নতি ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ ও পতিসরে চাষিদের ঋণ পাওয়া যাতে সহজসাধ্য হয় সেজন্য কৃষিব্যাংক ও তাঁত শিক্ষার কেন্দ্র গঠনের কাজ শুরু করলেন। কৃষিকাজকে আরও সংহত রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও গো-পালন শিক্ষার জন্য পাঠালেন। তার এক বছর পর জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কেও ওই একই বিষয়ে শিক্ষালাভ করার জন্য পাঠালেন।

আমেরিকায় শিক্ষানবিশ থাকাকালে রবীন্দ্রনাথ পুত্র-জামাতাকে চিঠি লিখে উপদেশ দিতেন :

‘তোমরা দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজার অন্নগ্রাসের অংশ নিয়ে বিদেশে কৃষি শিখতে গেছ—ফিরে এসেই হতভাগাদের অন্নগ্রাস কিছু পরিমাণ যদি বাড়িয়ে দিতে পার তাহলে মনে সান্ত¦না পাব। মনে রেখো জমিদারের টাকা চাষির টাকা এবং এই চাষিরাই তোমাদের শিক্ষার ব্যয়ভার নিজেরা আধপেটা খেয়ে, না খেয়ে বহন করছে। এদের ঋণ সম্পূর্ণ শোধ করার দায় তোমাদের উপর রইল। নিজেদের সাংসারিক উন্নতির চেয়েও এইটেই তোমাদের প্রথম কর্তব্য হবে।’ (রবীন্দ্রনাথের জমিদারগিরি ও বিতর্ক, পৃষ্ঠা-৯)।

রথীন্দ্রনাথ ফিরে এসে শিলাইদহের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন ৮০ বিঘা জমিতে কৃষি খামার ও সঙ্গে কৃষিবিষয়ক নানা ব্যাপারে পরীক্ষা করার জন্য পরীক্ষাগার গড়ে তোলেন। পতিসরে মণ্ডলীপ্রথা দৃঢ়ভাবে স্থাপন করার মাধ্যমে গ্রাম উন্নয়নের কাজ শুরু করেন। এলাকার শক্ত এঁটেল মাটি ট্রাক্টর দিয়ে চাষ দেওয়ার ব্যবস্থাসহ গ্রামের কৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন, বয়ন ও মৃৎশিল্পের উন্নয়ন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পানীয় জলের জন্য কুয়া নির্মাণ, পুকুর সংস্কার, ধর্মগোলা ও ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণদান, সালিশি বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন, দুইশতটি প্রাথমিক স্কুল, পতিসরে হাইস্কুল, তিনটি হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি স্থাপন ইত্যাদি নানা গ্রামোন্নয়নের কাজ করেন। বলা যায়, বাংলাদেশে কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের সূচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এছাড়া তিনি ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘পল্লীসংগঠন কেন্দ্র’। এই সংস্থাটির উদ্দেশ্য ছিল কৃষির উন্নতিসাধন, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগ নিবারণ, সমবায় প্রথায় ধর্মগোলা স্থাপন, চিকিৎসার সুব্যবস্থা এবং সাধারণ গ্রামবাসীদের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

১৯০২ থেকে ১৯০৭, এই পাঁচ বছরে রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পত্নী মৃণালিনী, মেঝ কন্যা রানী ও প্রাণপ্রিয় ছোট পুত্র শমী মারা যান। এ সময়টি ছিল তাঁর জন্য দুর্বিসহ দুর্বিপাক, শুধুই হারানোর! কবিগুরু পাঁচ বছরে যা কিছু হারিয়েছেন, তাতে বেদনায় পাথরও মনে হয় গলে গিয়েছিল! রবীন্দ্রনাথের পাঁচ সন্তানের মধ্যে তিন সন্তানকেই হারান তাঁর জীবদ্দশায়! অথচ বুঝতেই দেননি সবহারাদের মতোই তিনি একজন মানুষ। একে একে তাঁর পারিবারের অত্যন্ত প্রিয় মানুষগুলোর অকাল প্রয়াণ সত্ত্বেও কালের চিন্তা ও কল্পনা থেকে এতটুকুও তিনি বিচ্যুত হননি। তাঁর কালের চিন্তা, কল্পনা ও আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ পায় ২৮ আগস্ট ১৯৩২ মীরা দেবীকে লেখা চিঠিতে। তিনি সে চিঠিতে লিখেছেন—

‘শমী যে রাতে চলে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়ছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্যে আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চলতে থাকবে। সাহস যেন থাকে, অবসাদ যেন না আসে, কোনওখানে কোনও সূত্র যেন ছিন্ন হয়ে না যায়—যা ঘটেছে, তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সহজ মনে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে।’ (রবীন্দ্রজীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দশকটি (১৯৩২-১৯৪১) তাঁর সৃষ্টিকলার ইতিহাসে এক অত্যাশ্চর্য পর্যায়। এই সময়ে প্রকাশিত হয় মোট ৫০টি গ্রন্থ। সাহিত্যের নানা ধারায় নব নব সৃষ্টিপরীক্ষায় মেতে উঠেছিলেন সপ্ততিপর রবীন্দ্রনাথ। এই পরীক্ষানিরীক্ষার ফসল তাঁর গদ্যগীতিকা ও নৃত্যনাট্যগুলো। এই সময়ে তাঁর গদ্যকবিতাগুলো সংকলিত হয়েছে পুনশ্চ (১৯৩২), শেষ সপ্তক (১৯৩৫), শ্যামলী ও পত্রপুট (১৯৩৬)—এই চারটি সংকলনে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের এক যুগান্তর তাঁর এই সময়কার নৃত্যনাট্যগুলো—নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬)—(কাব্যনাট্যের নৃত্যাভিনয়-উপযোগী রূপ), শ্যামা (১৯৩৯) ও চণ্ডালিকা (১৯৩৯)। এছাড়া তিনি রচনা করেছিলেন তিনটি ভিন্নধর্মী উপন্যাসও—দুই বোন (১৯৩৩), মালঞ্চ (১৯৩৪) ও চার অধ্যায় (১৯৩৪)।

রবীন্দ্রনাথ যে শুধুই কাব্যসাহিত্যের গণ্ডিতেই ছিলেন, তা কিন্তু নয়। বিজ্ঞানমনস্ক একজন পণ্ডিতও ছিলেন। ১৯৩৭ সালে প্রকাশ করেন বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন বিশ্বপরিচয়। এই গ্রন্থে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের আধুনিকতম সিদ্ধান্তগুলো সরল বাংলা গদ্যে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর অর্জিত জ্ঞানের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাঁর কাব্যেও। সে (১৯৩৭), তিন সঙ্গী (১৯৪০) ও গল্পসল্প (১৯৪১) গল্পসংকলন তিনটিতে তাঁর বিজ্ঞানী চরিত্র-কেন্দ্রিক একাধিক গল্প সংকলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ কবিতার কাটাকুটি করতে গিয়ে শুরু করলেন ‘চিত্রকলা’। ১৯২৪ থেকে ১৯৪১ সালে মৃত্যু অবধি প্রায় আড়াই হাজার ছবি এঁকে তিনি এক বিস্ময়কর শিল্পপ্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, যাকে আমরা রবীন্দ্র চিত্রকলা বলে থাকি। তবে তিনি পুরোদস্তুর ছবি আঁকা শুরু করেন ১৯২৮ সাল থেকে পরবর্তী দশ-বারো বছর। নিজের আঁকা ছবি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—‘ঐগুলি কেবল রেখাই নয়, ঐগুলি তার থেকেও কিছু বেশি। আমার চিত্রাঙ্কিত স্বপ্ন এক কাব্যিক কল্পনার দর্শন।’

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্যারিস শহরের পিগ্যাল আর্ট গ্যালারিতে তাঁর প্রথম শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এ ব্যাপারে সবচেয়ে উদ্যোগী ভূমিকায় ছিলেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিটি প্রদর্শনী সমসাময়িক চিত্র সমালোচকদের আকৃষ্ট করেছে। ইউরোপীয় চিত্রামোদীরা রবীন্দ্রনাথের ছবিতে ভারতীয় নয় বরং আধুনিক ইউরোপীয় অঙ্কনরীতির সাযুজ্য পরিলক্ষ করে বিস্মিত হয়েছেন।

রবিঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রায়পুরের জমিদার ভুবনমোহন সিনহার কাছ থেকে ১৮৬৩ সালে বিশ বিঘা জমি কিনে নিভৃতে ঈশ্বরচিন্তা ও ধর্মালোচনার উদ্দেশ্যে বোলপুর শহরের উত্তর-পশ্চিমাংশে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যা কালক্রমে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নেয়। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার সময় দেখা দিয়েছিল তীব্র অর্থসংকট। আর তা মেটাতে তিনি স্ত্রীর গহনাগাটি, পুরীর বসতবাটী, বইয়ের স্বত্ব বিক্রি করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। অবশেষে ১৯১৮ সালের ২৩ ডিসেম্বর বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ চার বছর ধারাবাহিক শারীরিক অসুস্থতায় কালাতিপাত করেন। এই সময়ের মধ্যে দুইবার অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল তাঁকে। ১৯৩৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর একবার অচৈতন্য হয়ে গিয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থা হয়েছিল তাঁর। সেবার সেরে উঠার প্রায় আট মাস পরে নববর্ষের (এপ্রিল ১৯৩৮) বক্তৃতায় তিনি তাঁর অভাবনীয় অনুভূতি বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন—

‘কিছুকাল পূর্বে আমি মৃত্যুগুহা থেকে জীবনলোকে ফিরে এসেছি। … জীবনে অনেক কর্ম করেছি, সুখ দুঃখ ভোগ অনেক হয়েছে। এখন যদি ইন্দ্রিয়শক্তি ক্লান্ত হয়ে থাকে তবে অধ্যাত্মলোক বাকি আছে ; আমাদের যে-শক্তি ক্ষুধাতৃষ্ণার দিকে আসক্তির দিকে আমাদের গুহাবাসী জন্তুটাকে তাড়না করে তা যদি মøান হয় তবেই আশাকরি অন্তরের দিক থেকে মনুষ্যত্মের সিংহদ্বার খোলা সম্ভব হবে।’ (রবীন্দ্রজীবনী —প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়)।

১৯৪০ সালে অসুস্থ হওয়ার পর আর তিনি সেরে উঠতে পারেননি। এই সময়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি ছিল মৃত্যুচেতনাকে কেন্দ্র করে সৃজিত কিছু অবিস্মরণীয় পঙ্ক্তিমালা।

রবীন্দ্রনাথ যে একজন দার্শনিক-কবি, তা প্রকাশ পায় জীবন-সায়াহ্নের শেষ লেখা কাব্যগ্রন্থে। এই গ্রন্থে মোট ১৫টি কবিতা রয়েছে, যা কবিপ্রয়াণের পরে প্রকাশিত হয়। এই কবিতাগুলোতে আধ্যাত্মিক জীবনের গূঢ় অন্তঃলোকে আলো ও আঁধার, জানা ও অজানার দ্বন্দ্ব চলে। ছায়াপাত করেছে জীবনজিজ্ঞাসা ও মৃত্যুচেতনা।

৩রা ডিসেম্বর ১৯৩৯ বেলা একটায় শান্তিনিকেতনে কবিগুরু রচনা করেন :

সমুখে শান্তি পারাবার—

ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।

তুমি হবে চিরসাথি, লও লও হে ক্রোড় পাতি—

অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুবতারকার।।

মুক্তিদাতা, তোমার ক্ষমা, তোমার দয়া

হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার।

হয় যেন মর্ত্যরে বন্ধনক্ষয়,

বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়—

পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয় মহা-অজানার।।

এটি শেষ লেখা কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ও অনুভূতি যে কত সুষ্ঠাগত প্রাণ—তারই স্পষ্ট চেতনার আবাহন এই কবিতায় অভিব্যক্ত হয়েছে। তিনি জীবনের অন্তিমে মহা শান্তিপারাবার অনুভব করেছেন। তিনি স্বীকার করেন স্রষ্টা হলেন মুক্তিদাতা। তাঁর দয়া ও ক্ষমা কবির চিরযাত্রার চিরপাথেয় হবে বলে তিনি মনে করেন। জীবনের কর্ণধার এটাকে ক্রোড় পেতে কবিকে গ্রহণ করার কথা তিনি বলেছেন। মর্ত্যের বন্ধন যখন ক্ষয় হয়ে যাবে, তখন বিরাট বিশ্ব যেন কবিকে বাহু মেলে গ্রহণ করেন এই আকুতি রাখলেন। বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বময়তার অবিনাশী শাশ্বতবোধ কবির অন্তরে তখন স্পষ্ট। অসীমের পথে কবি ধ্রুবতারকার জ্যোতিকে জ্বলতে দেখেছেন। মহা অজানার নির্ভয় পরিচয় কবি তার অন্তরে লাভ করেছেন। চেতনারূপ অসীম অস্তিত্বের পরিচয়কে কবি ভয়ের মাধ্যমে নয়, নির্ভয়তা, নিশ্চয়তা ও নিশ্চিন্ত অনুভবের মাধ্যমে কবির অন্তরে স্থান দিয়েছেন।

বিশ্বভারতীর রসায়ন বিজ্ঞানের শিক্ষক ও রবীন্দ্রসংগীত প্রশিক্ষক শৈলজারঞ্জন মজুমদারের লেখা যাত্রাপথের আনন্দগান গ্রন্থ থেকে জানা যায়—সে বছরই কোনও এক সময়ে ঠিক হয়েছিল ডাকঘর নাটকে অমলের মৃত্যুর দৃশ্যে ‘সমুখে শান্তি পারাবার’ গাওয়া হবে। কিন্তু একদিন দুপুর একটা নাগাদ শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে কবিগুরু তাঁর ‘পুনশ্চ’র বাড়িতে এলে গানটি শেখালেন এবং তিনি যথাযথ গানটি তুলে, স্বরলিপি করে বেরিয়ে আসছেন, তখন কবি পেছন থেকে ডেকে ধ্যানগম্ভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—

‘আজ আমি যা প্রত্যক্ষ করলাম, তা-ই এখানে লিখে রেখে গেলাম, কিন্তু এ গান আমার অন্যান্য গানের মতো তুমি আগে কাউকে শিখিও না। আমার যখন হয়ে-বয়ে যাবে, তখন এ গানটি করে দিও। কিন্তু তখন তুমি আমাকে কাছে পাবে না।’

এই গানটি আর গাওয়া হলো না, নাটকটিও শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ হয়নি। তবে, ২২শে শ্রাবণ কবিগুরুর ভস্মকলস যখন শান্তিনিকেতনে আসে—আশ্রমের মন্দিরে উপাসনায় সমবেত কণ্ঠে প্রথমবার গাওয়া হলো—‘সমুখে শান্তিপারাবার, ভাসাও তরণী হে কর্ণধার’। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শৈলজারঞ্জন মজুমদারের সঙ্গে গাইলেন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ‘মোহর’ বলে ডাকতেন), ইন্দুলেখা ঘোষ ও অমলা বসু। এর দশদিন পর শান্তিনিকেতনে শ্রাদ্ধবাসরের অনুষ্ঠানে প্রথম সাধারণ সমক্ষে গাওয়া হয় এই গানটি।

২৫শে বৈশাখ শেষ রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীর কয়েক দিন পূর্বে কবিগুরু সাহিত্যখ্যাতি সম্পর্কে তাঁর অন্তর্লীন অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন,

‘সাহিত্যজীবনে খ্যাতি বড়ো ক্ষণস্থায়ী … দুদিনেই সব উবে যায়। সংসারের বড়ো জিনিস হচ্ছে প্রীতি, খ্যাতি নয়। নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি যখন তোমাদের কাছ থেকে প্রীতি, ভালোবাসা পাই। … আমি এই ভালোবাসাই পেয়েছি জীবনে অনেক—কী দেশে কী বিদেশে। পেয়েছি নিজের লোকের কাছ থেকে, তার ঢের বেশি পেয়েছি অনাত্মীয়ের কাছ থেকে।’

এই জন্মদিন উপলক্ষে তিনি একটি কবিতাও লিখেছিলেন, যা অন্নদাশঙ্কর রায়কে বাঁকুড়ায় পাঠিয়েছিলেন—

আমার এ জন্মদিন-মাঝে আমি হারা,

আমি চাহি বন্ধুজন যারা

তাহাদের হাতের পরশে

মর্ত্যরে অন্তিম প্রীতিরসে

নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ,

নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ। …

২৭শে জুলাই ১৯৪১ প্রয়াণের এগারো দিন পূর্বে কবিগুরু রানী চন্দকে বললেন,

‘সকাল বেলার অরুণ আলোর মতো মনে পড়ে কয়েক লাইন—লিখে রাখ্, নয়তো হারিয়ে ফেলব। প্রত্যেক বারই ভাবি ঝুলি খালি হয়ে গেল—এবারে চুপচাপ থাকি; পারি নে। এ পাগলামি নয়তো কি ?’

রানী চন্দ কবিগুরুর মুখ থেকে শুনে শুনে লিখলেন—

প্রথম দিনের সূর্য

প্রশ্ন করেছিল

সত্তার নূতন আবির্ভাবে—

কে তুমি।

মেলেনি উত্তর। …

তিনি একখানা পত্রে এ-ও লিখেছিলেন, ‘আমার মনে পড়ে বেদের সেই বাণী কো বেদঃ, অর্থাৎ কে জানে। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানেন, কিংবা জানেন না—এমন সন্দেহের বাণী বোধ হয় জগতে আর কোনও শাস্ত্রে প্রকাশ হয়নি যে, যাঁর সৃষ্টি তিনি আপন সৃষ্টিকে জানেন না। সৃষ্টি তাঁকে বহন করে নিয়ে চলে। আসল কথা চরম প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই।’

৩০ জুলাই ১৯৪১, মৃত্যুর সাত দিন পূর্বে। ঠিক হয়ে গেল আজই অপারেশন হবে। পাথরের ঘরের পুব দিকের লম্বা বারান্দার দক্ষিণ দিক ঘেঁষে অপারেশনের টেবিল সাজানো হয়েছে। কিন্তু গুরুদেব এসব কিছুই জানেন না। তিনি ডাক্তার জ্যোতিঃপ্রকাশ সরকারকে ডেকে বললেন, আচ্ছা—আমাকে বলো তো—ব্যাপারটা কবে করছ তোমরা ?

জ্যোতিবাবু বললেন, এই—কাল কি পরশু—এখনও ঠিক হয়নি। ললিতবাবু যেদিন ভালো বুঝবেন সেদিনই হবে। রানী চন্দ তাঁর গুরুদেব গ্রন্থে লিখেছেন—

‘গুরুদেব অনেকক্ষণ হল চুপ করে আছেন। কি যেন ভাবছেন। বুঝলাম কিছু কথা মনে এসেছে—কাগজ কলম নিয়ে পাশে বসলাম। আমাকে কাছে বসতে দেখে ইশারা করলেন—লেখো। আমি লিখে যেতে লাগলাম, গুরুদেব ধীরে ধীরে বলে যেতে লাগলেন :

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি

বিচিত্র ছলনাজালে,

হে ছলনাময়ী।

মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে

সরল জীবনে।

এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত;

তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।

তোমার জ্যোতিষ্ক তা’রে

যে-পথ দেখায়

সে যে তার অন্তরের পথ,

সে যে চিরস্বচ্ছ,

সহজ বিশ্বাসে সে যে

করে তা’রে চিরসমুজ্জ্বল।

বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,

এই নিয়ে তাহার গৌরব।

লোকে তা’রে বলে বিড়ম্বিত।

সত্যেরে সে পায়

আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।

কিছুতে পারে না তা’রে প্রবঞ্চিতে,

শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে

আপন ভাণ্ডারে।

কবিতাটি বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন গুরুদেব। আজকাল কিছু ভাবতে গেলে অল্পতেই তাঁর ক্লান্তি আসে; একথা তিনি নিজেও বলেন। গুরুদেব বুকে দু-হাত জড়ো করে চুপচাপ চোখ বুজে রইলেন। অনেকক্ষণ কাটল এইভাবে, সাড়ে নয়টার সময় বললেন, লিখে নে—

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে

সে পায় তোমার হাতে

শান্তির অক্ষয় অধিকার।

বললেন, সকালবেলার কবিতার সঙ্গে জুড়ে দিস।’

সাড়ে দশটার সময় ডা. ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অপারেশনের সব-কিছু ঠিকঠাক করে কনুই অবধি হাত ধুয়ে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের সার্টের হাতাটা গোটাতে গোটাতে গুরুদেবের ঘরে ঢুকে বললেন, ‘আজ দিনটা ভালো আছে। তা হলে আজই সেরে ফেলি—কী বলেন ?’

গুরুদেব একটু হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, ‘আজই ?’ পরে পাশে থাকা পরিজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তা ভালো। এ রকম হঠাৎ হয়ে যাওয়াই ভালো।’

কিছুক্ষণ পরে রানী চন্দকে কবিগুরু বললেন, ‘একবার পড়ে শোনা তো কি লিখেছি আজ।’ রানী চন্দ পড়ে শোনালেন। কবিগুরু বললেন, ‘কিছু গোলমাল আছে তা থাক্, ডাক্তাররা তো বলছে অপারেশনের পরে মাথাটা আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে; ভালো হয়ে পরে ঠিক করবক্ষণ।’ সেই গোলমাল আর ঠিক করতে পারলেন না কবিগুরু। এমন করেই শেষ হলো তাঁর জীবনের কাব্যচর্চা!

বেলা ১১টায় স্ট্রেচারে করে অপারেশন-টেবিলে নেওয়া হলো। লোকাল অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে অপারেশন করা হয় তাঁর। ১১টা ২০ মিনিটের দিকে শেষ হয় অপারেশন। গুরুদেবকে আনা হলো ঘরে। আশেপাশের মুখ দেখে বোধ হয় তাঁর মায়া হলো। ভারী হাওয়াটা উড়িয়ে দেবার জন্যই হেসে বললেন,

‘কী ভাবছ ? খুব মজাÑনা ?’

বিকেলের দিকে গুরুদেব বারকয়েকই বললেন, ‘জ্বালা করছেÑব্যথা করছে। গায়ের তাপ আজ অন্য দিনের তুলনায় কম।’

দিন যায় ধীরে ধীরে কবিগুরুর দেহ নিঃসাড় হতে লাগল। অবশেষে এল ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ (৭ই আগস্ট ১৯৪১)।

পুবের আকাশ ফরসা হলো। কবিগুরুর সেজ ভাই হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র হৃদীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী অমিয়া ঠাকুর চাঁপাফুল অঞ্জলি ভরে এনে দিলেন। সাদা শাল দিয়ে ঢাকা গুরুদেবের পা-দুখানির উপর ফুলগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হলো।

বেলা সাতটায় রামান্দবাবু গুরুদেবের খাটের পাশে দাঁড়িয়ে উপাসনা করলেন। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় পায়ের কাছে বসে শুক্লযজুর্বেদ মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন। বাইরে বারান্দায় ধীরে ধীরে মৃদু কণ্ঠে কে যেন গান গাইছে—‘কে যায় অমৃতধামযাত্রী’।…

সকাল নয়টায় অক্সিজেন দেওয়া শুরু হলো। ক্ষীণ শব্দ নিঃশ্বাসে। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকল। দ্বিপ্রহর বেলা বারোটা দশ মিনিটে কবিগুরুর শেষ নিঃশ্বাস পড়ল। ৮০ বছর বয়সে জোড়াসাঁকোর বাসভবন থেকে তিনি চলে গেলেন অজানা গন্তব্যে। ২৫শে বৈশাখে উদিত সূর্য (রবি) ২২শে শ্রাবণ অস্ত গেল।

কবিগুরুর শেষ মুহূর্ত উপস্থিত হওয়ার আগেই হাজারো মানুষ সমবেত হয়েছিলেন ঠাকুরবাড়িতে। এসেছেন আত্মীয়, বন্ধু, ঘনিষ্ঠজন, কবি সাহিত্যিক। আর বাইরে বাধভাঙা আবেগে উচ্ছলিত সাধারণ মানুষ, কবির পাঠককুল, ভক্তরা। সাহিত্যিক ও বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ রামকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, কবি নিজে এভাবে নিজের শেষটা চাননি। ‘তাঁর ইচ্ছা ছিল কোনও জয়ধ্বনি ছাড়া সাধারণভাবে শান্তিনিকেতনে প্রকৃতির কোলেই তিনি যেন মিশে যেতে পারেন। তাঁর শেষ ইচ্ছাটা আর রাখা যায়নি।’ (যেভাবে কেটেছিল রবীন্দ্রনাথের শেষ কয়েক মাস—অমিতাভ ভট্টশালী, বিবিসি বাংলা, কলকাতা)

আসলে হয়ত রাখা সম্ভবও ছিল না। এ যে এক রাজকবির মহাপ্রয়াণ। ঠাকুরবাড়ি যেন এক জনারণ্যে পরিণত হয়েছিল সেদিন।

কবিগুরুকে বেনারসি-জোড় পড়িয়ে সাজানো হলো। কোঁচানো ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি, পাট-করা চাদর গলার নীচ থেকে পা পর্যন্ত ঝোলানো। কপালে চন্দন, গলায় গোড়ে মালা, দুপাশে রাশি রাশি শ্বেতকমল রজনীগন্ধা।

গুরুদেব গ্রন্থে রানী চন্দ লিখে যান কবিগুরুর শেষ বেলাকার কিছু স্মৃতিচারণা—

‘বুকের উপরে রাখা হাতের মাঝে একটি পদ¥কোরক ধরিয়ে দিলাম; দেখে মনে হতে লাগল যেন রাজবেশে রাজা ঘুমাচ্ছেন রাজশয্যার উপরে। … তিনটে বাজতে হঠাৎ এক সময়ে গুরুদেবকে সবাই মিলে নীচে নিয়ে গেল। দোতলার পাথরের ঘরের পশ্চিম বারান্দা হতে দেখলাম—জনসমুদ্রের উপর দিয়ে যেন একখানি ফুলের নৌকা নিমেষে দৃষ্টির বাইরে ভেসে চলে গেল।’

রবীন্দ্রনাথ রেখে গেলেন আকীর্ণ করি অমোঘ সৃষ্টি, যা অনেকেই একজনমে পড়ে শেষ করে যেতে পারেননি। তিনি অমর হয়ে রইলেন বাঙালির মণিকোঠায় যুগ থেকে যুগান্তর।

‘আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।…’

তথ্যঋণ: রবীন্দ্রজীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার—ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবন, সাহিত্য ও দর্শন—বঙ্গভারতী, রবীন্দ্রনাথের জমিদারগিরি ও অন্যান্য বিতর্ক—কুলদা রায় ও এম এম আর জালাল, কৃষি ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ—সুভাষ সিংহ রায়, যেভাবে কেটেছিল রবীন্দ্রনাথের শেষ কয়েক মাস—অমিতাভ ভট্টশালী ও গুরুদেব—রানী চন্দ।

লেখক : প্রাবন্ধিক

ঢাকা থেকে