সভ্যতার ঊষালগ্নে শিকার টিকে থাকার অন্যতম রসদ হলেও বর্তমান প্রেক্ষাপট ভিন্ন। শিকার করেই টিকে থেকে প্রকৃতির সন্তান হিসেবে মানুষ সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়েছে। সর্বকালের শিকারে রোমাঞ্চ, ঝুঁকি, আনন্দ, বিষাদ, মোহগ্রস্ততা ছিল। তবে গত শতাব্দীর প্রারম্ভে শিকার একটি বড় শখের বিষয় হিসেবে প্রতিপাদ্য হয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এলিট নাগরিকদের কাছে। পরিতাপের বিষয় উন্নত বিশ্বের শিকার কাহিনির সরস উপস্থাপনায় কাগজের জমিনে পড়ে আমরা কখনও তপ্ত লোহার মতো উত্তপ্ত কিংবা কখনও হিমশীতল হই। কিন্তু পূর্ববঙ্গের শিকারনির্ভর কেচ্ছাকাহিনি থাকলেও মুদ্রিত বইতে প্রকাশ কম। পচাব্দি গাজিসহ কয়েকজনের শিকার কাহিনির স্বল্প পাঠ মুদ্রিত থাকলেও বৃহত্তর ময়মনসিংহের নন্দনঋদ্ধ রাজা-জমিদারদের শতাব্দী প্রাচীন শিকার কাহিনি নির্ভর রচিত বইয়ের নাম আমরা কালেভদ্রে শুনলেও বর্তমানে সে সব বইয়ের উপস্থিতি নাই। এছাড়া সে সময়ের পত্র-পত্রিকায় কিছু শিকার কাহিনি প্রকাশ পেলেও কালপ্রবাহে তা জাদুঘরে স্থান নিয়েছে। অথচ কালের ধুলা সরিয়ে ময়মনসিংহের বিশেষত মুক্তাগাছা ও দুর্গাপুরের জমিদারদের শিকার কাহিনি তৃল্যমূল্য গুণে পাশ্চাত্যের যশধারী শিকারিদের সমকক্ষ।

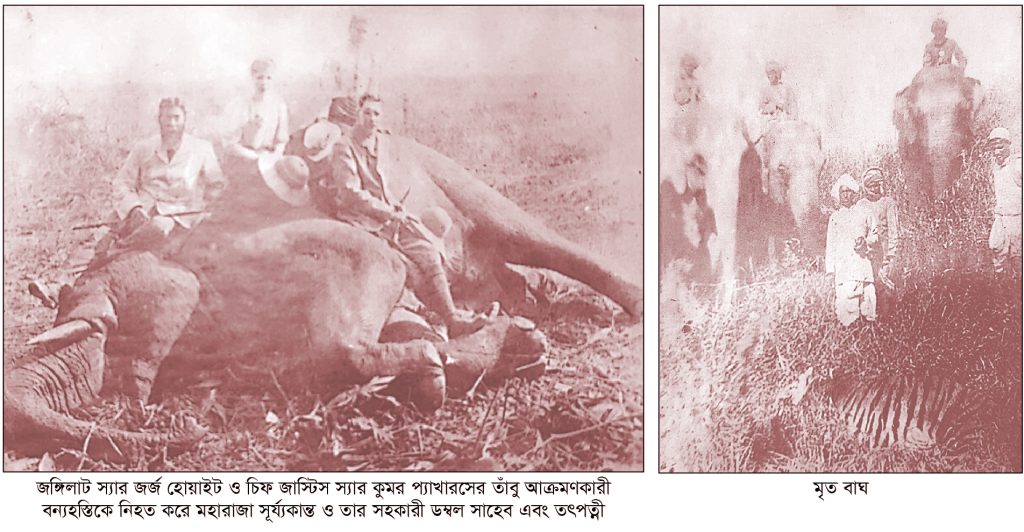

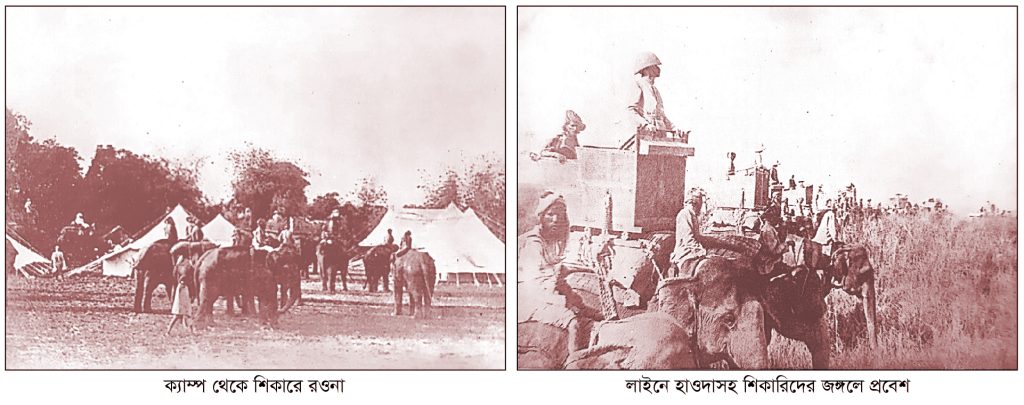

এ কথা ভাবা যায় মুক্তাগাছার জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর (মৃত্যু; ১৮৮৭ খ্রি.) শতাধিক শিকারের হাতি ছিল। সূর্যকান্ত এতটাই শিকার প্রসিদ্ধ ছিল যে ইউরোপের বিখ্যাত শিকারিরা সূর্যকান্তের শিকারের বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় ইংল্যান্ডের প্রসিদ্ধ শিকারি স্যার স্যামুয়েল বেকার একবার ময়মনসিংহের অরণ্যে শিকারে সূর্যকান্তের সঙ্গে ছিলেন। এছাড়া ভারতের তৎকালীন প্রধান সেনাপতি স্যার জর্জ হোয়াইট, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ক্রোমার পেথারাম, রাশিয়ার রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী গ্র্যান্ড ডিউক বরিস এবং ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন সূর্যকান্তের শিকারসঙ্গী ছিল। এসব দোহাই বলে দেয় সূর্যকান্তের শিকার মহিমা।

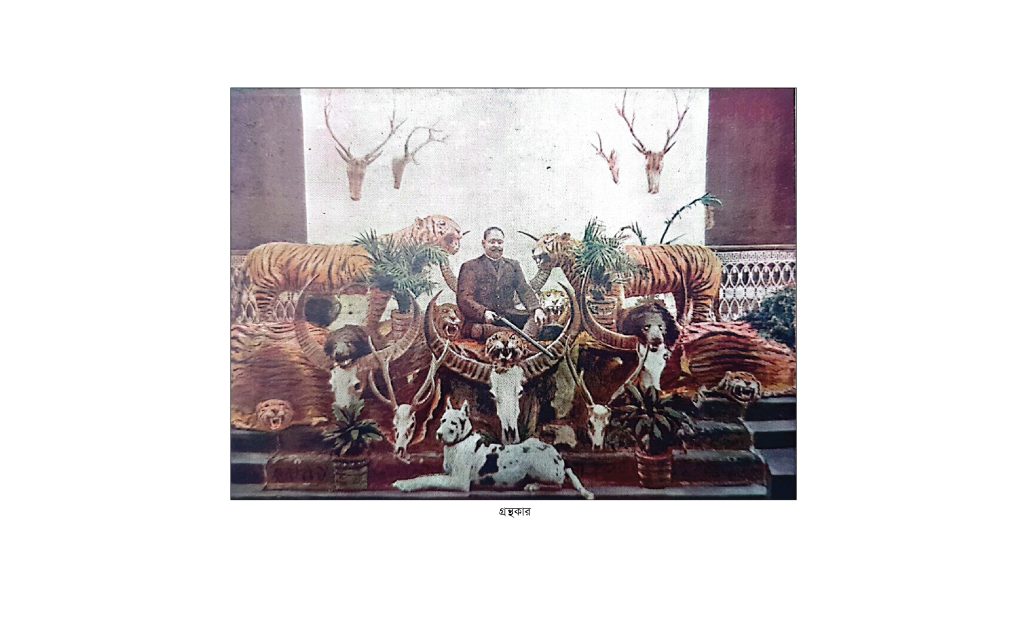

শুধু সূর্যকান্ত আচার্য নয় একই পরিবারের জিতেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরীর শিকার কাহিনি এখনও জনশ্রুতিতে দ্যুতি ছড়াচ্ছে। সূর্যকান্ত ও জিতেন্দ্র কিশোরের শতবর্ষ পূর্বে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ যথাক্রমে’ শিকার কাহিনি (কলিকাতা, ২৫নং রায় বাগান স্ট্রীট ভারত মিহির যন্ত্রে, সান্যাল এন্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ) ও শিকার স্মৃতি (প্রকাশক, বিজয়কুমার মৈত্র, কলিকাতা, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ) বইগুলোর খোঁজ অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের কাছে থাকলেও সাধারণ পাঠকদের কাছে অনেকটা গল্প-গাথা।

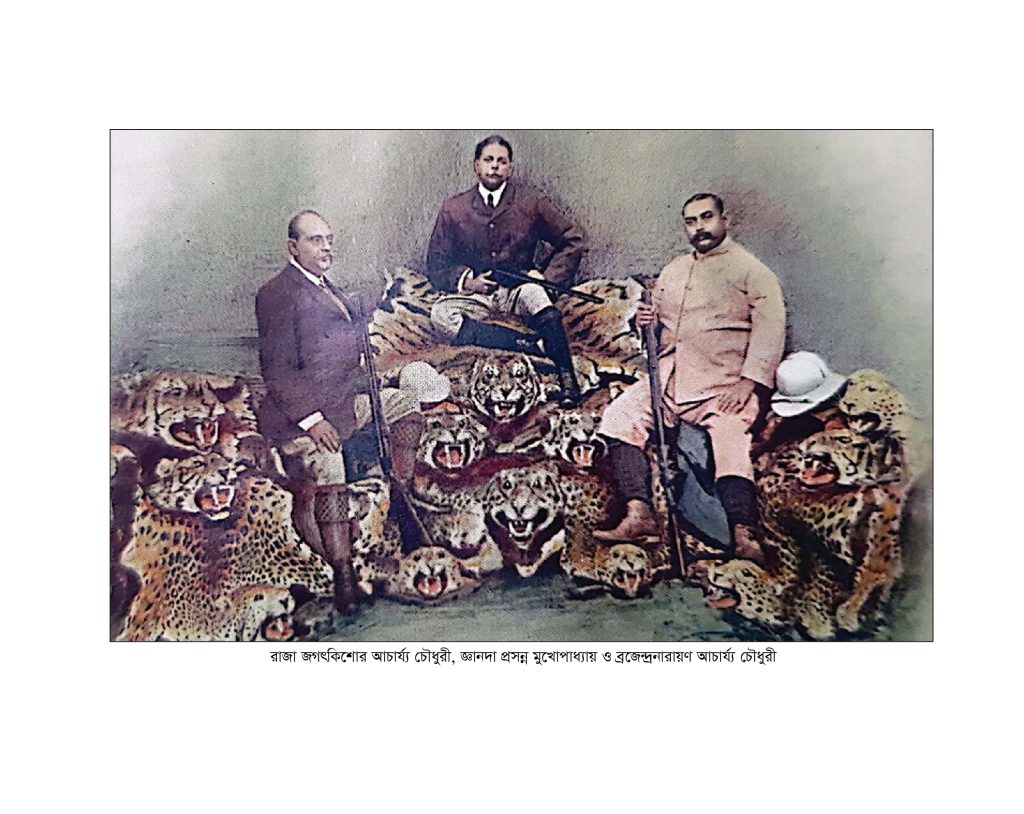

উল্লিখিত দুজন ব্যতীত ময়মনসিংহ অঞ্চলের আরও রাজা-জমিদারের শিকার কাহিনির নজির শতবর্ষের কালের ধুলা উড়িয়ে এখন রোদ্দুর ছড়াচ্ছে গবেষদের টেবিলে। এ ক্ষেত্রে ব্রজেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য প্রণীত শিকার ও শিকারী গ্রন্থটিও প্রণিধানযেগ্য।

মূলত শতবর্ষ পূর্বের প্রকৃতি ও পরিবেশ ছিল শিকারের অনুকূল। বৃহত্তর ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ে ছিল ঘন বন-বনানী। বাঘ-ভাল্লুক থেকে নানা জাতের হিংস্র প্রাণী ছিল। মহিষ ও হরিণের ছিল প্রাচুর্য। তখন রাজা-জমিদারদের বহুরৈখিক খেয়ালের অন্যতম ছিল শিকার। খেয়াল চাপলেই হাতি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়ত শিকারে। এ যেন তাদের বীরত্ব ও আভিজাত্যের প্রতীক। এ অঞ্চলের অনেক রাজা-জমিদার বাঘ শিকার করে বীরদর্পে মৃত বাঘের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে তাদের শৌর্ষ-বীর্যের পরিচয় তুলে ধরত।

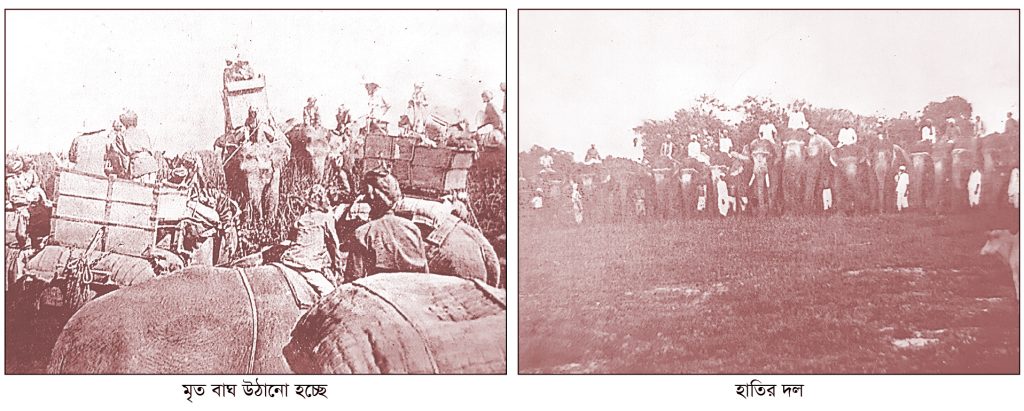

শিকারের জন্য অর্থ-বিত্তসহ সকল ত্যাগে রাজি ছিলেন ময়মনসিংহের জমিদাররা। মুক্তাগাছার জমিদার জীতেন্দ্র কিশোর আচার্য চৌধুরীর শিকারের জন্য একাধিক হাতির পাল ছিল। প্রতিটিতে ৪০-৫০টি হাতি ছিল। এখনও শতক পেরিয়ে সেই হাতির পালের ছবি সত্য বয়ানের সাক্ষ্য দেয়। তৎকালীন জমিদারদের শিকার কাহিনিতে প্রকৃতি, পরিবেশ, সমাজ, বনের বর্ণনা ও প্রত্নকথার সন্ধান মেলে। এ যেন ইতিহাসের পাঠ। শুধু কি এতটুকু, শিকারের মাঝে রোমান্টিক বিষয়ও ছিল। সূর্যকান্ত আচার্যের শিকার কাহিনি গ্রন্থের পাঠ―এই গৌরাঙ্গিনী যুবতী নীল বসন পরিহিতা বলিয়াই এত মধুরে-মধুর। যুবতীকে দেখিয়া তৃপ্তি হয় নাই। আর কিছুকাল দেখিবার জন্য উদ্যত! হাতী সমান গতিতে চলিতেছে ইচ্ছা একটু দাঁড়াইয়া গেলে ভাল হয়। চুরুট ধরাইবার ছলে―পকেট হইতে দেয়াশালাই বাহির ব্যাপদেশে হাতী একটু দাঁড় করাইয়া চুরুট ধরাইলাম সত্য; কিন্তু আশা মিটল না, পুনরায় দিয়াশলাইর বাক্সটা হাতী হইতে ভূমে পড়িয়া গেল,―অভিপ্রায় উহা আহরণে একটু সময় পাওয়া যাইবে, কিন্তু হায়! শকুন্তলার বসনাগ্র বেদম কণ্টকে ছিঁড়িয়া গেল ঠিক―কিন্তু শকুন্তলা পালাইয়া গেল। সেইরূপ আমার আশা ফলবতী হইল না, শিকারে গিয়ে জনপদ এরূপ ভাব-কথারও নজির মেলে। সৌরভ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে মহারাজা ভূপেন্দ সিংহ গারো পাহাড়ের বর্ণনায় লেখেন― ‘আজকাল সুসঙ্গের জঙ্গল বলিতে গারো পাহাড়ের পাদদেশস্থ ময়মনসিংহ জেলার উত্তর-পূর্বের সীমানাস্থিত বনানীকেই বুঝিতে হইবে। অন্যুন পঞ্চদশ বৎসর পূর্বের সুসঙ্গ গ্রামের ২/৩ মাইল পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীহট্ট জেলার সীমানা পর্যন্ত পাহাড়ের প্রান্তস্থিত সমুদয় ভূ-ভাগ গভীর অরণ্যানী পরিপূর্ণ ছিল। এই সমস্ত বনানীর মধ্যে পাহাড় হইতে উৎপন্ন খরস্রোতা তটিনীর অভাব ছিল না―জলের মধ্যে মধ্যেই ছোট বড় বহু বিল ছিল।’ তখন এই অঞ্চলে নীলগাই ও দুর্লভ বারশিঙ্গা হরিণের সন্ধান ছিল।

শিকারের প্রতি সূর্যকান্তের ঝোঁক প্রবল ছিল। এ বিষয়ে তার নজির অনেক, তিনি ঝযড়ড়ঃরহু ঢ়ধৎঃু (শিকারি দল) Shootiny partyগড়ে তুলেছিলেন, কলকাতার চিড়িয়াখানার উন্নতিকল্পে ২৫ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছিলেন, সূর্যকান্তের বয়ানে… আমার বয়স যখন উনিশ কি কুড়ি বৎসর, সেই সময় একবার তদানীন্তন কমিশনার সাহেব, জাহাজে চড়িয়া ময়মনসিংহ আসেন। জাহাজের কাপ্তেন সাহেবের একটি ফ্রেঞ্চ বন্দুক ছিল। সাহেব অর্থাভাবে পড়িয়া তাহা বিক্রয়াভিলাষী হন―বন্দুকটী দেখিয়া, সেটী লইবার আমার বড়ই বাসনা হইল। কাপ্তেন সাহেব স্বীকৃত হওয়ায় আড়াই শত টাকা দিয়া সেই ফরাসী আগ্নেয়াস্ত্রটা খরিদ করিয়া লই। (সূত্র শিকার-কাহিনি পৃ-২) শিকারের বর্ণনায় নানা বিষয়ের আদ্যোপান্ত মিলে সূর্যকান্তের বর্ণনায়। ….জলপথে মধুপুরে আসিতে সময়ে বাঘ, ভালুক ও মহিষ প্রভৃতি শ্বাপদগণের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটিত। এই মধুপুর গ্রামে পুঁটিয়া রাজবংশের পূর্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত, বহু প্রাচীন একটি দেবালয় আছে। তাহাতে শ্রী শ্রী মদনমোহনের বিগ্রহ স্থাপিত। ক্ষুধাতুর পথিকগণকে এই দেবালয়ে আশ্রয় ও প্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। (সূত্র শিকার কাহিনি পৃ: ২৩) অর্থাৎ শিকারের প্রতিবেশ পরিবেশের বর্ণনার একই সঙ্গে ইতিহাসের স্মারকচিহ্ন রচিত হয়েছে প্রত্নকথার মাধ্যমে। সূর্যকান্তের শিকারের বর্ণনায় মুন্সিয়ানার পরিচয় মেলে―

…বধিত হরিণের সতর্কতা লইবার জন্য আমি নিজেই তাহার নিকটে গেলাম। ‘পকেট কেস্’ হইতে চুরুট বাহির করিয়া ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলাম। আজ আমার বড় সুখের দিন―স্ফূর্ত্তি কিছু বেশি; গাউজ মারিয়াছি―ছোট খাট নহে―প্রকাণ্ড, তাহার বড় সিং আছে। ঐ সিং যোড়া অতি সাবধানের সহিত আজও রক্ষিত। উহাই আমার শিকারের প্রথম Trophy। সূর্যকান্তের বহুসংখ্যক বাঘ শিকারের সত্যতা মিলে। এজন্য স্থানীয়ভাবে তাকে ‘বাঘুরা রাজা’ নামেও ডাকা হতো।

সূর্যকান্তের স্ববংশীয় শিকারি ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ-এর শিকার বর্ণনায় বাঘ শিকারে ব্যর্থ হলেও রোমাঞ্চকর ও মনোমুগ্ধকর বর্ণনা রয়েছে―

…বাচ্চা হাতীর সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লাগিয়া ভীষণ মুখ ব্যাদান করিয়া শব্দ করিতে করিতে ব্যাঘ্র প্রবর সোজা আমার দিকে আসিতেছে। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া যথাসম্ভব সতর্ক এক গুলি করিলাম কিন্তু গুলি ব্যাঘ্রকে স্পর্শ করে নাই। গুলির ফলে ব্যাঘ্রের গতি পরিবর্ত্তিত হওয়া আমি আজ এই প্রবন্ধ লিখিবার সুযোগ পাইয়াছি। আক্রমণকারী ব্যাঘ্রকে আমি যখন গুলি করি তখনমাত্র ৫ গজ দূরে ছিল। …চীৎকার শুনিলাম…দাদাকে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে। কালবিলম্ব না করিয়া ফিরিয়া দেখি …দাদা তাহার জামা দুই হাতে ঝারিতেছেন। জঙ্গলের বাহিরে আসিয়া দেখি মাহুতের শরীর হাতীর কান ও মুখ এবং দাদার বাম পা ও বস্ত্রাদি রক্তে রঞ্জিত। রাজা বাহাদুরের কান ব্যাঘ্রের নখরাঘাতে ছিঁড়িয়া গিয়াছে ও শরীরও আহত। বাঘ কোথায় পলায়ন করিল ২/২ দিন উপর্যুপরি অনুসন্ধান করিয়াও তাহা পাওয়া গেল না।

[সূত্র : গারো পাহাড়ে শিকার কাহিনি, খান মাহবুব সম্পাদিত পুথিনিলয়, ঢাকা, ২০১৮ পৃ:১৪-১৫]শিকার কাহিনির মাধ্যমে বৃহত্তর ময়মনসিংহের ইতিহাসের অনেক স্মারক চিহ্নের নজির মেলে। শুধু তাই নয় শতবর্ষের জনশ্রুতিতে ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয়ের মতভেদ ও ভিন্ন ভিন্ন বয়ান দেখা যায়। শিকারের নানা আঙ্গিকের বর্ণনায় অনেক কিছু শতবর্ষ পূর্বের চাক্ষুষ সাক্ষীর সাক্ষ্য মেলে।

মধুপুর গড়ের সংলগ্ন সাগরদিঘি, গোপালের মন্দির, গুন্ডবৃন্দাবন, প্রাচীন পুষ্করিনী, জনপদের মানুষ, হাটবাজার ইত্যাদির বর্ণনায় তৎকালীন সমাজের এক চিত্রও পাওয়া যায়। এ যেন শুধু শিকার কাহিনি নয় বরং সমাজ দর্পণ। বন-বনানীর, পশু-পাখির, গাছ-গাছালির, তুল্যমূল্য গুণাগুণ বিবরণ পাওয়া যায়। সূর্যকান্তের ভাষায়―মধুপুরের গড়ে ভূতিয়া লতা নামে এক প্রকার জলদ লতা দেখা যায়, উহা এত দীর্ঘ হয়, যে ৩/৪টা বড় বড় গাছ পর্যন্ত বেড়িয়া থাকে। উহার যে কোন স্থানে কাটলেই এক গ্লাস পরিমাণ শীতল জল পাওয়া যায়। শ্রমজীবীরা ঐ জল পান করিয়া তৃঞ্চা নিবারণ করে। (সূত্র; শিকারের কাহিনি পৃ. ২৭)

প্রকৃতিতে যাপন করার অনেক উপকরণ ছিল শতবর্ষ পূর্বে যা আজ মানবসৃষ্ট কারণে ক্রম বিলীয়মান। প্রকৃতিতে জীবনের প্রয়োজনের সব উপকরণই ছিল কিন্তু আমরা সেসব বিনষ্ট করে ভারসাম্য নষ্ট করেছি। শিকার কাহিনির মাধ্যমে তার নজির মিলে। ময়মনসিংহ অঞ্চলের বনভূমি বাঘ, হাতি হতে শুরু করে সশক পর্যন্ত বন্যজন্তুতে পরিপূর্ণ ছিল। ময়মনসিংহের অন্তর্গত ‘সুসঙ্গ’ রাজ্যটি মুঘল আমলে দিল্লির দরবারে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় এতটাই প্রসিদ্ধ ছিল যে এই রাজ্যকে ‘মূলকে সুসঙ্গ’ নামে ডাকা হতো। বলশালী সুবৃহৎ হাতির সংগ্রাহক বলে দিল্লির দরবারে খ্যাতি ছিল ময়মনসিংহের। বনের ভিতর পাহাড় হতে উৎপন্ন খরস্রোতা নদীর অভাব ছিল না। বিলও ছিল অনেক। অধিকাংশে জঙ্গল, বাতা, ইকঁড়, নল, খাগ, তাড়া প্রভৃতি ও বনের উচু নিচু ভূমি গাছপালায় ভরপুর ছিল। বনের হাতি, মহিষের চলাচলের প্রধান পথও ছিল। দলবেঁধে হাতি ও মহিষ যাতায়াত করত। মহিষের দলের একটি যূথপতি থাকত। সব মহিষ যূথপতির নায়কত্ব মেনে নিত। ময়মনসিংহের বনে হাতির এতই প্রাচুর্য ছিল যে মুক্তাগাছার জমিদার জিতেন্দ্র কিশোর আচার্য চৌধুরীর শিকার পার্টির একেকটিতে ৪০-৫০টি হাতি ছিল। কালীপুরের জমিদার ধরণীকান্ত চৌধুরীর উইলে দেখা যায় তাদের বাড়ির ২২টি হাতি ১৮৫০ সালের আগেই মুক্তাগাছার জমিদারের হাতে দেওয়া হয়। তারা পরস্পর আত্মীয় ছিল। মুক্তাগাছা জমিদার পরিবারের জিতেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরীর শিকার কাহিনি বৈভবে ভরপুর। বাঘ শিকার ও অল্পের জন্য বাঘ হাত ছাড়া হওয়া কিংবা আহত বাঘ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার রোমাঞ্চকর বর্ণনা মেলে।

…কিন্তু সেই অবস্থাতেও সে পলায়ন করিতে পারে ভাবিয়া আমি আরও দুইটি গুলি করিলাম। ইহাতেই তাহার হরিণলীলার অবসান হইল। হরিণটা তুলিয়া লইয়া যাত্রা করিয়াছি, এমন সময় অদূরে ব্যাঘ্র-পদচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইল। টাট্কা দাগ, দেখিয়াই বুঝিলাম শার্দ্দলরাজ অল্পক্ষণ পূর্বেই পদচিহ্ন রাখিয়া মহাবনে প্রবেশ করিয়াছেন।… বুঝিলাম শাদ্দুলরাজ আমাদের সাড়া পাইয়া তিন চারি পূর্বের সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে। [সূত্র; জিতেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী শিকার স্মৃতি, প্রকাশক বিজয়কুমার মৈত্র, কলিকাতা ১৩৩১ বঙ্গাব্দ]

এই তো গেল বাঘের পলায়ন কাহিনি কিন্তু বাঘের গুলিবিদ্ধ ও বাঘ শিকারের কাহিনিও মিলে …সে আহত পদের যন্ত্রণায় ভ্রƒক্ষেপ না করিয়া, গভীর গর্ঞ্জনে বনস্থলী কম্পিত করিয়া নক্ষত্রবেগ ধাবিত হইল, এবং তাউই মহাশয়ের হাওদার হাতী ‘ভারবদনের’ বদন লক্ষ্য করিয়া চক্ষুর নিমিষে তাহার উপর আপতিত হইল, এবং তাহার মস্তক সজোরে কামড়াইয়া ধরিল। অবস্থাটা কিরূপ সাংঘাতিক বিপজ্জনক পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা সহজেই কল্পনা করিতে পারিবেন। হাতীর উপরেই তাহার হাওদা কশা ছিল, তাউই মহাশয় এই সুযোগে ব্যাঘ্রের স্কন্ধদেশে তাহার বন্দুকের নলটি প্রায় স্পর্শ করিয়াই গুলি করিলেন। সেই গুলি খাইয়া সে অতঃপর হস্তীর মস্তকদংশন বা অন্যরূপে আক্রমণের চেষ্টা নিরাপদ নহে বুঝিয়া ‘ভারবদন’কে পরিত্যাগ পূর্বক পুনর্বার তীরবেগে ছোপায় প্রবেশ করিল।

[সূত্র: শিকার স্মৃতি পৃ-২৭৮-২৭৯]…..বাঘটা ভূমিকম্পের ফাটল হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই নরেন্দ্রের হাতীকে আক্রমণপূর্বক পা কামড়াইয়া ধরে। বাঘ তখনও হাতীর শুঁড় পরিত্যাগ না করায় সে শুঁড়েই ঝুলিতে লাগিল। সেই সুযোগে মদন দাদা বাঘকে দুইটী গুলি মারেন; প্রথম গুলি খাইয়াই বাঘ হাতীর শুঁড় পরিত্যাগ করিল, দ্বিতীয় গুলিতেই তাহার ইহলীলার অবসান হইল। [সূত্র; পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা -৩১৪]

বাঘ শিকারের লোমখাড়া করা বর্ণনা থাকলেও কালপ্রবাহে বর্তমান প্রজন্মের কাছে এসব অধরা রয়ে গেছে। দালিলিক প্রমাণ আছে, সূর্যকান্ত আচার্যের শিকার করা দশ ফিট তিন ইঞ্চি দৈর্ঘ্যরে বাঘটি বাংলাদেশের শিকার ইতিহাসের সেরা বাঘের মধ্যে অন্যতম।

জনশ্রুতি আছে মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর শিকার দল পাঁচশতের অধিক বাঘ শিকার করেছিল।

বাঙালির শিকারের ইতিহাসে শুধু ময়মনসিংহের রাজা-জমিদার নয়, এই তালিকার অংশীজন আছে তৎসময়ের বঙ্গের অনেক রাজা জমিদার। কুচবিহারের মহারাজার যে শিকারের পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল তাতেও পাঁচশতাধিক বাঘশিকারের কথা আছে। শতবর্ষ পূর্বের শিকার কাহিনির গ্রন্থের শেষাংশে সাধারণ একটি বয়ান নিম্নসদৃশ―

‘শিকারের সংস্রবে যে আনন্দ পাইয়াছি, যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহা এই ক্ষুদ্র জীবনের পক্ষে অপ্রচুর নহে। তাহার কিয়দংশ মাত্রই পাঠকবর্গের মানুষে উপস্থিত করিতে পারিয়াছি। অর্থাৎ আমরা শত চেষ্টা করিলেও শিকার ইতিহাসের স্মারক চিহ্নের সেইসব মুণিমুক্তার উদ্ধার করিতে পারব না।’ শিকার কাহিনির আদলে জনপদের কত তথ্যই না মিলেছে। সেই সব তথ্য দিয়ে বর্তমানের সঙ্গে শতবর্ষ পূর্বের জনপদের মানুষের জীবন ও জীবিকার এক আখ্যান দেখতে পাই এবং আমাদের বদলে যাওয়া সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপের দিশা খুঁজে পাই। জিতেন্দ্র কিশোরের বর্ণনার―

…এই হাটটি দুই অংশে বিভক্ত; এক অংশে গৌরীপুরের এলাকার মধ্যে বসে, অন্য অংশ যে স্থানে বসে তাহা নস্তিং রাজার অধিকারভুক্ত। বহু সংখ্যক গারো স্ত্রী-পুরুষ এমন কি বালক-বালিকা পর্য্যন্ত এই হাটে সমবেত হয়; তাহারা নানাবিধ পার্বত্য সামগ্রী বিক্রয় করিতে আনে। তন্মধ্যে বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজী, চাউল, পেয়াজ, আলু প্রভৃতি ফলমূল ও শস্য এবং তাহাদের স্বহম্ভে নির্মিত বস্ত্রাদি প্রধান; এতদ্ভিন্ন তাহারা ঔষধের ‘বেনেতী’ শিকড় প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণ আমদানী করে। তাহারা যে সকল দ্রব্য ক্রয় করে তাহা দেখিয়াই তাহাদের রুচির পরিচয় পাওয়া। (পূর্বাক্ত পৃ. ২৪৮-২৪৯) এই ছোট বর্ণনায় সেই সময়ের ময়মনসিংহ জনপদের আদিবাসীদের এক চিলতে পরিচয় মিলে। জিতেন্দ্র কিশোর বৃহত্তর সিলেটের টাঙ্গুয়ার হাওরের রাজহংস, হংস চিল্কা প্রভৃতির নান্দনিক বর্ণনা দিয়েছেন। শিকারে গিয়ে বন-জঙ্গলের নদীতে কীভাবে ডিনামাইট ফাটিয়ে মাছ শিকার করত তার চমকপ্রদ বর্ণনা রয়েছে। টাঙ্গুয়ার হাওরের বর্ষার বর্ণনা মনোমুগ্ধকর―‘বর্ষাকালে সমুদয় হাওড় একাকার হয়ে যায়। সমুদ্রের সহিত ঠিক তুলনা না হইলেও পদ্মার বিস্তার যে স্থানে সর্বাপেক্ষা অধিক, সেই বিপুল জলরাশির সহিত অনায়াসে তাহার তুলনা চলিতে পারে’।

শিকারবিষয়ক রাজা-জমিদারদের একাধিক মুদ্রিত গ্রন্থের অস্তিত্ব আছে। সুনামগঞ্জের জমিদার আবদুর রহমান চৌধুরীর তিনটি বই―‘জানোয়ারের খাসমহল’, ‘শিমূলতলার নরখাদক’, ‘মনিগার নরখাদক’―এখনও ইতিহাস খ্যাত। সুন্দরবন ছাড়া গত ৫/৬ দশকে এ দেশে বাঘের অস্তিত্ব মেলে না। সিলেটের লাউয়া ছড়াতে ১৯৬২ সালে বাঘ শিকার করেছিল পাকিস্তানি এক সেনা অফিসার। মধুপুরের বনে গত শতকের চল্লিশের দশকেও বাঘ শিকারের কাহিনি মেলে।

শিকারের আনন্দ কেবলই বধের আনন্দ নয়, শিকারের মাধ্যমে বিশ্বপ্রকৃতির পরিচয় ও সম্ভাষণ মিলে। এ মানব জিজ্ঞাসুমনের এক বড় খোরাক। তাই তো নানা ঝুঁকি ও অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বাড়ির আরাম আয়েশ ছেড়ে ময়মনসিংহের রাজা জমিদাররা বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং সেসবের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পেয়েই আজ আমরা আনন্দে বিহ্বল।

যদি অনুসন্ধিৎসু গবেষক বাঙালির শিকার-কাহিনির বিশদ বর্ণনা এ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে পারেন তবে তা শুধু আনন্দের খোরাক নয়, বরং ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জনপদের ইতিহাসের খেরোখাতার স্থান দখল করবে।

লেখক : প্রাবন্ধিক