স্মরণ : আবুল হাসনাত স্মারক বক্তৃতা : সমকালীন দৃশ্যকলার যাত্রাপথে উপনিবেশ জাতিভাবনা ও বিশ্বায়নের সমীকরণ প্রয়াস : কামরুল হাসান

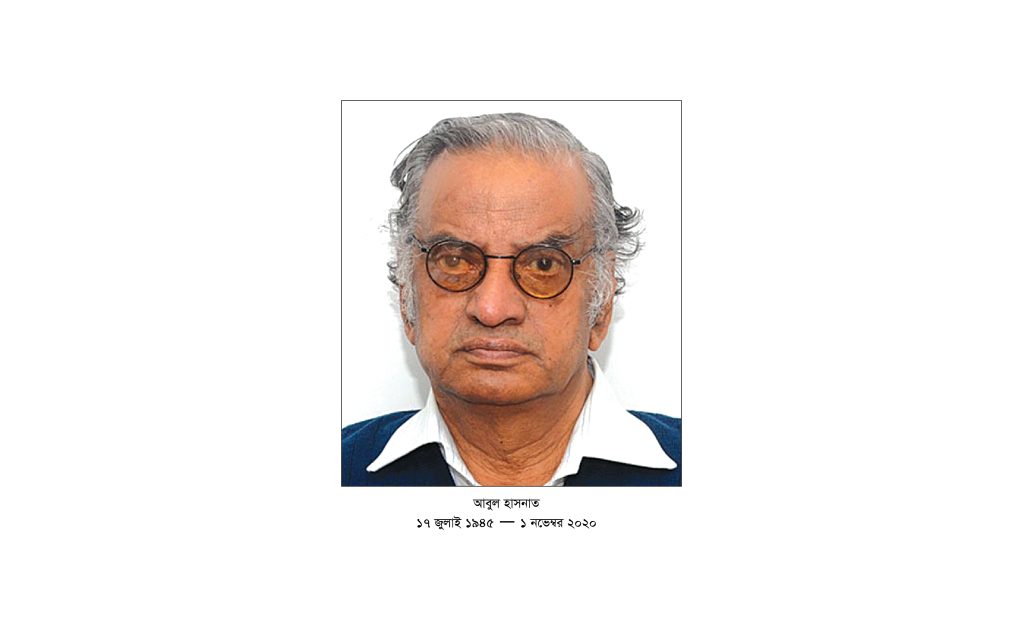

আবুল হাসনাত বেঁচে ছিলেন ৭৫ বছর। আজতক বেঁচে থাকলে তাঁর বয়স হতো আশি বছর। কালি ও কলম পত্রিকাটির জন্মলগ্ন থেকে তিনি এর সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। পত্রিকাটিকে শৈশব থেকে বড় করে তোলার কাজটি করেছেন পরম নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞায়। বাইশ বছরে কালি ও কলম পত্রিকা প্রকাশনায় যে ছেদ পড়েনি তা আবুল হাসনাতের নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের প্রমাণ। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের এই অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে পত্রিকাটি। তাই কালি ও কলম প্রতি বছর আবুল হাসনাতের জন্মদিন পালন করে। তিনি এককালের ডাকসাইটে দৈনিক সংবাদ-এর মর্যাদাসম্পন্ন সাহিত্যপাতা সংবাদ সাময়িকী সম্পাদনা করেছেন দীর্ঘ সময় ধরে। সংবাদ সাময়িকীর পাতায় লিখেছেন এ দেশের সকল প্রথিতযশা কবি ও লেখক। সিকান্দার আবু জাফর, আহসান হাবীবের মতো সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে আবুল হাসনাতের খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়ে। কেবল সম্পাদনা নয়, তিনি ছিলেন একজন কবি, প্রাবন্ধিক, শিল্পসমালোচক ও শিল্পসংগ্রাহক। চিত্রকলা, সঙ্গীত, নাট্যকলা-সংস্কৃতির বিবিধ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও ব্যুৎপত্তি ছিল।

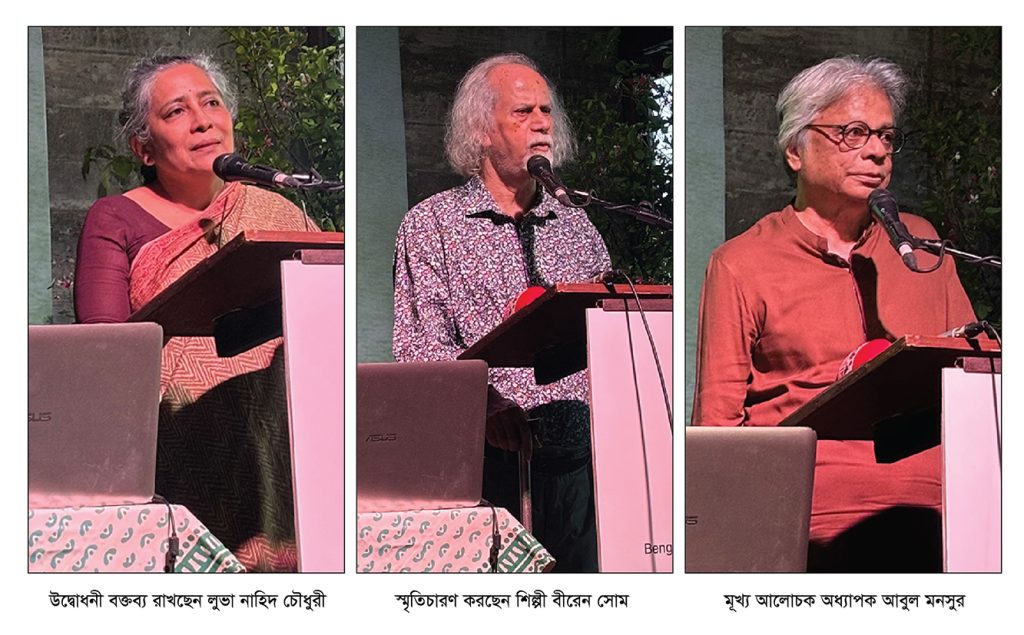

গত শতাব্দীর ষাটের দশক নানা কারণেই বিখ্যাত। কেবল রাজনৈতিক আন্দোলন আর পটপরিবর্তনের দশক হিসেবেই নয়, এ দশকে অভূতপূর্ব বিস্তার ঘটেছিল শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির। আত্মপ্রকাশ করেছিল অগণিত মেধাবী মুখ। ষাটের দশক প্রগতিশীল চিন্তাধারা, দর্শন ও রাজনীতি বিকাশের এক সুবর্ণ দশক। এমনি এক দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ নিয়েছেন আবুল হাসনাত। অন্যান্য যথোপযুক্ত বিশেষণ ও উপাধির সঙ্গে আবুল হাসনাতকে ‘প্রগতি চিন্তার বাহক’ বলেও অভিহিত করলেন কালি ও কলম পত্রিকার উপদেষ্টা স্থপতি লুভা নাহিদ চৌধুরী। আজীবন বিপ্লব, সাম্য, ন্যায় ও মেহনতি মানুষের পক্ষে ছিলেন আবুল হাসনাত; ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ের অষ্টম তলার খোলাছাদ সংলগ্ন ছোটো অডিটোরিয়ামটি ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। পুবের দেয়ালের একপাশে আবুল হাসনাতের আইকনিক ছবিটিকে শিরে রেখে অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কথামালা দিয়ে সাজানো ব্যানারটা আয়তকার হলেও লম্বাটে। অন্য পাশে সাদা পর্দা ঝুলছে। মেঝেয় রাখা কয়েকটা টবে অনুচ্চ গুল্মই অধিক, কেবল একটাতে লাল ফুল ফুটে আছে, দু কোনায় দুটো বর্ধনশীল গুল্ম। অনুচ্চ মঞ্চটির ওপরে রয়েছে পোডিয়ামটি, তার পাশে চারপায়া উঁচু টুলের ওপর রাখা প্রজেক্টর অবগুণ্ঠিত, উন্মোচনের অপেক্ষায়।

লুভা নাহিদ চৌধুরী একজন উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীও বটে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কণ্ঠ মাধুর্যমণ্ডিত; উপরন্তু তাঁর রয়েছে ভাষার ওপর সুনন্দ দখল। ফলে আবুল হাসনাতের যে পরিচয় তিনি দিলেন তা ছিল সৌকর্যখচিত। তিনি বললেন, আবুল হাসনাতের শিল্পবোধ ও চিত্রকলায় জ্ঞান ছিল ঈর্ষণীয়। শুধু স্বদেশ নয়, আন্তর্জাতিক চিত্রকলার গতিধারা ও চলনবলন সম্পর্কে আবুল হাসনাতের আগ্রহ ছিল অতুলনীয়। কালি ও কলম-এর পাশাপাশি তিনি বেঙ্গল ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত শিল্পবিষয়ক পত্রিকা শিল্প ও শিল্পী সম্পাদনা করতেন দক্ষতার সঙ্গে। আবুল হাসনাতের চিত্রকলাপ্রেম অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাকারীদের উদ্বুদ্ধ করেছে আশিতম জন্মদিনের থিম হিসেবে চিত্রকলার ইতিহাসকে বেছে নিতে।

প্রজেক্টরটির অবগুণ্ঠন সরিয়ে দেওয়া হলে শান্তভাবে সাদা পর্দার ওপর আলো এসে ঝলমল করে ওঠে। আবুল হাসনাতের ওপর ২০২০ সালে নির্মিত ভিডিওচিত্রটি দর্শকদের সমুখে তাঁর জীবন ও কৃতিকে তুলে ধরে। কিছু স্থিরচিত্র ও সাক্ষাৎকারভিত্তিক ভিডিওটি শুরু হয় আবুল হাসনাতের জীবনসঙ্গিনী নাসিমুন আরা হক মিনুর স্মৃতিচারণ দিয়ে। আবুল হাসনাত জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯৪৫ সালে পুরান ঢাকার যোগীনগরে। জন্মতারিখ ১৮ জুলাই। তিনি ১৯৬১ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৬৫ সালে, তরুণ বয়সেই যোগ দিয়েছিলেন দৈনিক সংবাদ-এ, চাকরি করে পড়াশোনার খরচ চালাতে। এর পরের বছর তিনি ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। প্রথমে ছিলেন স্পোর্টস রিপোর্টার। পরে দায়িত্ব নেন সাহিত্যপাতার। দীর্ঘ ২৪ বছর তিনি সংবাদ সাহিত্যপাতার সম্পাদনা করেছেন। বিনয়ী মানুষটি ছিলেন কিছুটা লাজুক স্বভাবের। কবিতা ছাপাতেন মাহমুদ আল জামান নামে। পঁচাত্তর বছরের জীবনে তিনি সত্তরটি গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। লেখালেখির জন্য লাভ করেছেন মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার। বহু বিষয়ে আগ্রহী ও চর্চাকারী মেধাবী মানুষটি বিশ্বাস করতেন বহুত্ববাদে। ছাত্রজীবনে ছাত্র ইউনিয়ন করা আবুল হাসনাত পরবর্তীকালে যোগ দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। ১৯৭১ সালের মার্চে পার্টির সিদ্ধান্তে কলকাতা যান। পার্টির কাজে, যে কাজ ছিল মূলত মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করা, তিনি কলকাতার অলিতে-গলিতে প্রচুর হেঁটেছেন।

শিল্পকলার সাধক আবুল হাসনাতের সঙ্গে চিত্রশিল্পীদের যোগাযোগ আজীবনের। অনেকেই ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু। এমনি একজন হলেন শিল্পী বীরেন সোম। ষাটের দশকের মধ্যভাগে চারুকলায় এসে ভর্তি হয়েছিলেন এই প্রথিতযশা শিল্পী, যিনি মুক্তিযুদ্ধকালে আয়োজিত চিত্রপ্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছিলেন। চারুকলায় পড়াশোনাকালেই আবুল হাসনাতের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। তাঁকে সংবাদ অফিসে নিয়ে গিয়েছিলেন শিল্পী কাজী হাসান হাবীব, যিনি সংবাদে ইলাস্ট্রেশন করতেন। দৈনিক ইত্তেফাক একটা সময়ে নতুন সাপ্তাহিক রোববার প্রকাশ করতে শুরু করল। সাপ্তাহিক রোববার-এর সম্পাদক কবি রফিক আজাদ পত্রিকার ইলাস্ট্রেশন করার জন্য কাজী হাসান হাবীবকে সংবাদ থেকে ইত্তেফাকে নিয়ে গেলেন। বন্ধু বীরেন সোমকে কাজী হাসান হাবীব সংবাদ-এ নিয়ে গেলেন তাঁর শূন্যস্থান পূরণে। সংবাদ সাহিত্য সাময়িকী ও আবুল হাসনাতের সঙ্গে বীরেন সোমের সেই থেকে সংযুক্ততা। সুদীর্ঘ ২২ বছর তিনি সংবাদের সাহিত্যপাতার ইলাস্ট্রেশন করেছেন। সম্পাদক সন্তোষ গুপ্ত তাঁকে আঁকাআঁকির পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কলকাতা আর্ট ক্যাম্পের স্মৃতিচারণ করলেন শিল্পী বীরেন সোম। আর্ট ক্যাম্পে অংশ নিয়েছিলেন একদল প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী―কামরুল হাসান, মুস্তাফা মনোয়ার, চন্দ্রশেখর, চিন্তামনি কর, প্রাণেশ মণ্ডল, নিতুন কুণ্ডু, হাসি চক্রবর্তীসহ মোট ১৬ জন শিল্পী অংশ নিয়েছিলেন। কলকাতায় থাকার জায়গা ছিল না, অথচ আর্ট ক্যাম্পের জন্য ছবি আঁকতে হবে। আর্ট কলেজের ক্যান্টিন বিকেল পাঁচটায় বন্ধ হলে শিল্পীরা জড়ো হয়ে সারারাত ধরে ছবি আঁকতেন। সকাল দশটার মধ্যে ক্যান্টিন ছেড়ে দিতে হতো। ক্যামেল কোম্পানি শিল্পীদের রঙ ও তুলি সরবরাহ করেছিল। আঁকাআঁকি দেখতে ও তাঁদের উৎসাহ দিতে সেখানে আসতেন জহির রায়হান, অপর্ণা সেন, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেনন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। আবুল হাসনাতও আসতেন। বীরেন সোম একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তিনি কী কাজ করতে পারেন ? আবুল হাসনাত বীরেন সোমকে অনুরোধ করেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধ-এর লোগোর নকশা এঁকে দিতে। রঙ বা তুলি ছিল না। ছিল ঝর্না কলম ও কালি। কী করবেন ? মেঝেয় কালি ঢেলে ম্যাচের কাঠি দিয়ে পত্রিকার লোগোটি এঁকেছিলেন। আবুল হাসনাতও আঁকাআঁকির কাজে হস্তক্ষেপ করতেন না। তিনি বলতেন, ‘আপনি যা আঁকবেন তাই ছাপা হবে।’ একসময় বীরেন সোমের মনে হলো পত্রপত্রিকায় কাজ করলে শিল্পী হওয়া যাবে না। তাই ৮/৯ মাসের বেতন বিসর্জন দিয়ে তিনি দৈনিক সংবাদ ত্যাগ করেছিলেন। আবুল হাসনাতের স্বভাব সম্পর্কে তাঁর শেষ উক্তি ছিল, ‘উনি কম কথা বলতেন।’ এই কম কথা বলা, লাজুক স্বভাবের জন্য অনেকে আবুল হাসনাতকে ভুল বুঝতেন।

স্মারক বৃক্ততার আলোচ্য প্রবন্ধটির শিরোনামটি বেশ দীর্ঘ, কিছুটা জটিলও। ‘আমাদের সমকালীন দৃশ্যকলার যাত্রাপথ : উপনিবেশ জাতিভাবনা বিশ্বায়নের সমীকরণ প্রয়াস’। এটি রচনা করেছেন শিল্পী ও শিল্পকলার অধ্যাপক আবুল মনসুর। চারুকলার স্নাতক আবুল মনসুর মাস্টার্স করেছেন চিত্রকলার ইতিহাস বিষয়ে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পকলার ইতিহাস প্রায় নিয়মিতই পড়িয়েছেন। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের চিত্রকলার ইতিহাস নিয়ে তিন পর্বে বিভক্ত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখছেন। আজ উপস্থাপন করবেন প্রথম পর্বটি, যার ব্যাপ্তিকাল ১৮০০ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল, অর্থাৎ ১৫৫ বছর।

প্রবন্ধটি পাঠ করার আগে শিল্পী আবুল মনসুর স্মরণ করলেন ষাটের দশকের তিনটি দৈনিক―আজাদ, সংবাদ ও ইত্তেফাকের ভিতর সংবাদ ছিল সংস্কৃতিমনস্ক। সে সময়ে ছাত্রনেতারা চারুকলায়, যার পোশাকী নাম তখন ছিল ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস, আসতেন। আবুল মনসুর এ মহাবিদ্যালয়ে ১৯৬৬ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত চিত্রকলার ওপর অধ্যয়ন করেছেন। বীরেন সোম তাঁর দু বছরের সিনিয়র। তখন চারুকলার পরিবেশ এমন ছিল যে সিনিয়র-জুনিয়রে ভেদাভেদ ছিল না। সবাই মিলে রাজপথে কী সেøাগান উচ্চারিত হবে, কী পোস্টার নকশা করা হবে, কী কার্টুন আঁকা হবে ঠিক করতেন। সে সময়ে রণেশ দাশগুপ্তের লেখা বই শিল্পের স্বাধীনতার প্রশ্নে পাঠ করে আবুল মনসুর চমৎকৃত হয়েছিলেন। সে সময়ে আবুল হাসনাতের সঙ্গে তাঁর তেমন কথা হতো না, কেননা প্রয়োজনীয় কথা শেষ হলেই আবুল হাসনাত ঠাস করে টেলিফোন রেখে দিতেন। তখন মনে হতো অসৌজন্যমূলক আচরণ, পরে বুঝেছেন ওটাই আবুল হাসনাতের রীতি; অযথা কথা বলে সময় নষ্ট করার লোক নন তিনি। শুধু সিনিয়র নন, আড্ডা হতো শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের সঙ্গে। আবুল মনসুুর জানালেন তাঁর শিক্ষদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত সব শিল্পী―কাইয়ুম চৌধুরী, রফিকুন নবী, শহিদ কবির, মাহমুদুল হক প্রমুখ। আবুল হাসনাত সম্পর্কে তিনি বললেন তাঁর কাছে চিত্রকলার একটি ভালো সংগ্রহ ছিল। একটি দেয়ালজুড়ে কেবল পেইন্টিং। তিনি কালি ও কলম পত্রিকায় শিল্প সমালোচনার জন্য অনেক স্পেস ছেড়ে দিয়েছিলেন। আবুল মনসুর এ পত্রিকায় প্রচুর শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন থেকে তাঁর বেশ কয়েকটি বইও প্রকাশিত হয়েছে।

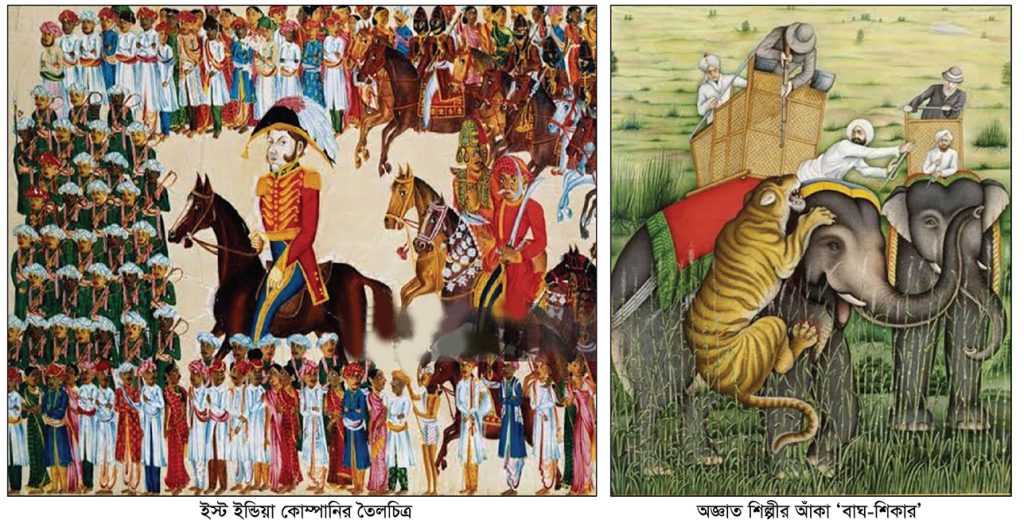

আবুল মনসুর জানালেন, উপমহাদেশের শিল্পকলার ইতিহাস নিয়ে তিন পর্বে বিভক্ত তাঁর প্রবন্ধটি সিরিজ বক্তৃতার রূপ নিয়েছে। আজ উপস্থাপন করবেন প্রথম পর্বটি, যার সময়কাল ১৮০০ সাল থেকে ১৯৫৫। এই দীর্ঘ ১৫৫ বছর হলো উপনিবেশিক সময়কাল। এ সময়ে শিল্পকলার ইতিহাসে একটি Paradigm Shift হয়েছিল। মানব সভ্যতার ইতিহাসে অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী তিনটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ শতক। ১৭৬৩-এ আবিষ্কৃত হলো স্টিম ইঞ্জিন, এর ছাব্বিশ বছর পরে ১৭৮৯ সালে সংঘটিত হলো ফরাসি বিপ্লব। ইউরোপে নৃশংসতা সকল মাত্রা ছাড়াল। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো আফ্রিকা নিয়ে কাড়াকাড়িতে মত্ত হলো (Scramble for Africa)। ১৮৮৪ সালে বার্লিনে কেক কাটার মতো আফ্রিকাকে কেটে ভাগাভাগি করে নিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল। তখন সারা পৃথিবীতেই ব্রিটেনের দাপট। বাংলায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্ব শুরু হয় ১৭৭৩ সালে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পরপরই ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতে সরাসরি তাদের ঔপনিবেশিক শাসন শুরু করে। বাষ্পীয় ইঞ্জিনচালিত রেলগাড়ির চলাচল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন আবিষ্কার, খনিজ সম্পদ উত্তোলন ইত্যাদির প্রভাবে ইউরোপ তখন সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদের দিকে যাত্রা শুরু করেছে। সামন্ত ব্যবস্থায় অর্থাৎ কৃষিকাজে নারী অংশ নিত, কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কারখানায় শুধুই পুরুষ। শ্রমিক ঘাটতি মেটাতে তখন ব্যাপকহারে শিশু- কিশোরদের কারখানায় কাজে লাগানো হয়েছিল। ১৮০৪ সালে ব্রিটেনে প্রথম রেল চলাচল শুরু হয়, ব্রিটিশরা ভারতে রেল নিয়ে আসে ১৮৫০ সালে। শহর গড়ে ওঠে, ব্যাপক প্রসার ঘটে যোগাযোগ ব্যবস্থার।

আবুল মনসুর ইতিহাসের পাতা উল্টাচ্ছেন, আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনছি। তিনি বলছিলেন দাসপ্রথা বহাল বনাম বিলোপ নিয়ে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চল বনাম উত্তরাঞ্চলের মধ্যে ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ পর্যন্ত ৪ বছর ধরে চলা গৃহযুদ্ধের কথা। উপন্যাসের কী শক্তি এটা বোঝা যায় ১৮৫২ সালে প্রকাশিত Uncle Tom’s Cabin প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে। আমেরিকার দাসদের মানবেতর জীবন নিয়ে হ্যারিয়েট এলিজাবেথ বিচার স্টো লিখিত উপন্যাসটি আমেরিকায় ব্যাপক ঝড় তোলে, দক্ষিণের রাজ্যগুলো এর প্রতিবাদ করে। এর প্রতিক্রিয়ায় শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। হ্যারিয়েট এলিজাবেথ বিচার স্টো ছিলেন একজন ছোটোখাটো গড়নের নারী। তাঁকে দেখার পরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন মন্তব্য করেছিলেন―‘So you’re the little woman who wrote the book that made this great war ?’

ইউরোপে তখন রোমান্টিসিজমের যুগ। পিকাসো তাঁর শিল্পী জীবনের প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ Blue Period পার করছেন। এদিকে ভারতবর্ষে ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জারি করেছেন। হিন্দু কলেজের সহকারী হেড মাস্টার ডি রোজারিও কলকাতার প্রগতিশীল যুবকদের নিয়ে ‘ইয়ং বেঙ্গল’ সংগঠিত করছেন। তারা হিন্দু ধর্মের পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। তাদের প্রতিজ্ঞা তারা ইংরেজদের মতো হবেন। ইংরেজিতে কথা বলা, ইংরেজদের মতো পোশাক পরা ইত্যাদি। সনাতন ধর্মকে অবজ্ঞা করে তারা গোমাংসও খেতেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যদিও হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন না, তিনিও ইংরেজ হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখতেন। ব্রাহ্মণের সন্তান হয়েও মারাঠি বিয়ে করলেন। রাজা রামমোহন রায় ব্রাক্ষ¥ সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮১৯ সালে সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত হলো। রামমোহন ব্রিটেনের প্রিভি কাউন্সিলে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে বিতর্ক করেন। তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ছিলেন প্রথম ভারতীয় ব্যবসায়ী যিনি পুঁজিবাদী ছিলেন। আগের ব্যবসায়ীরা ছিলেন জমিদার প্রকৃতির। দ্বারকানাথের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান Tagore & Company ব্যবসা করে প্রভূত টাকা উপার্জন করে। কাঁচা পয়সা দিয়ে পূর্ববঙ্গে জমি কিনে জমিদার হয়। তখন ব্রিটেন শাসন করছেন রানি ভিক্টোরিয়া। ঈশ্বরচন্দ্র্র বিদ্যাসাগর হলেন সবচেয়ে বৈপ্লবিক বাঙালি যিনি বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন করেন। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ চালু হয়। সে সময়ে ভারতের শাসনকর্তা ছিলেন লর্ড ডালহৌসি। বিদ্যাসাগর শিশুদের জন্য বর্ণমালা শেখার বই বর্ণ পরিচয় লিখলেন, নারীশিক্ষার জন্য বই লিখলেন। তিনি ছিলেন দুঃসাহসী বাঙাফল যার পরনে ধুতি, গায়ে চাদর, পায়ে চটি ছিল। ওই পোগাক পরেই তিনি ইংরেজদের সাথে তুমুল বিতর্কে জড়াতেন। অমন সাহসী মানুষটি কিন্তু স্বজাতি বাঙালির মাঝে বাস করতে পারেননি। জীবনের শেষ ১৬/১৭ বছর বিদ্যাসাগর বাস করেছেন নিভৃত সাঁওতাল পল্লিতে, কলকাতার বাবুদের ভদ্রসমাজ থেকে দূরে।

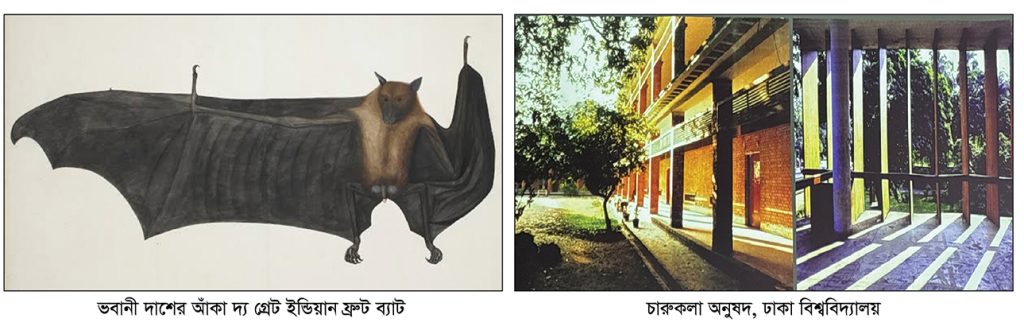

ভারতের গভর্নর লর্ড ইমসে ভারতীয় সঙ্গীতের গুণগান করতেন, তাঁর স্ত্রী লেডি ইমসে কলকাতা চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ভারতীয় চিত্রকলা পছন্দ করতেন। তখন কালার লিথোগ্রাফ, উডকাট ভারতে ছিল না। ভারতীয় শিল্পীদের লিথোগ্রাফ ও উডকাটে ট্রেনিং দিয়েছিলেন ইংরেজ শিল্পীরা। তখনকার চিত্রপ্রদর্শনীতে ইংরেজ ছাড়াও অন্য দেশের শিল্পীরা অংশগ্রহণ করতেন। ইংরেজরা অনেকগুলো ভালো কাজ করেছিলেন, যেমন পুরো ভারতের মানচিত্র তৈরি―তাতে বিভিন্ন অঞ্চলের গাছপালা, পশু-পাখি, মানুষের গায়ের রঙ, পেশা ও খাদ্য সন্নিবেশিত হয়ে দলিলের মর্যাদা পেত। চিত্রকলায় পূর্ব-পশ্চিমের সম্মিলন ঘটছিল।

অধ্যাপক আবুল মনসুর দীর্ঘকাল শ্রেণিকক্ষে ছাত্র পড়িয়েছেন। সুতরাং কোনও গৎবাঁধা কথা ও একঘেয়ে পাঠ নয়, তিনি প্রায়শই উপস্থিত বক্তৃতার ঢঙে তাঁর প্রবন্ধটির বিশেষ বিশেষ অংশকে বিস্তারিত করছিলেন, কোনও কোনও প্যারাগ্রাফ ডিঙিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে শ্রোতাদের বিরক্তি না জন্মায়। যেহেতু চিত্রকলার ইতিহাস নিয়ে বলছেন তিনি তাঁর বক্তৃতাকে সাজিয়েছেন ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বা বাঁকবদলের, কিংবা প্রতিনিধিস্থানীয় বিভিন্ন দুর্লভ ও বিখ্যাত সব পেইন্টিংয়ের ছবি (স্লাইড) দিয়ে। তিনি একটি বাঁদুরের ছবি দেখিয়ে বললেন ‘এটি একটি মাস্টারপিস।’ রানি ভিক্টোরিয়া ততদিনে ভারতেশ্বরী হয়ে উঠেছেন। ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত হলো জোসেফ কনরাডের মাস্টারপিস Heart of Darkness। এরও পঁচিশ বছর পরে ই এম ফাস্টার ভারতবর্ষের পটভূমিতে লিখলেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস Passage to India। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন যাকে বলেছেন বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে সৃজনশীল ইতিহাসবিদ সেই রণজিৎ গুহ ভারত ছেড়ে পাড়ি জমালেন ইংল্যান্ডে। তাঁর রচিত Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India গ্রন্থটি ব্যপক আলোড়ন তুলেছিল বুদ্ধিজীবী মহলে। ভারতের পারমাণবিক কর্মসূচির উদগাতা বিখ্যাত পদার্থবিদ হোমি ভাবার বিমান দুর্ঘটনায় রহস্যজনক মৃত্যু ঘটল।

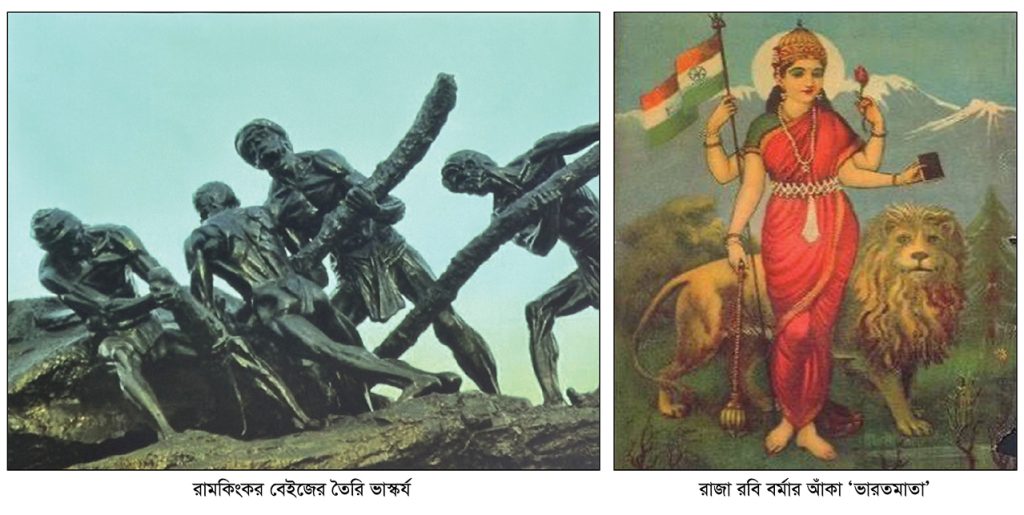

রাজা রবি বর্মা ভারতের নতুন রীতির চিত্রকলার উদগাতা। তিনি কেরালার ত্রিভান্দ্রামের রাজপরিবারের সদস্য। রবি বর্মা কিন্তু আর্ট স্কুলে পড়েননি, তিনি শিখেছেন ইংরেজ চিত্রকরদের ছবি দেখে। তাঁর এই নতুন রীতিটি হলো, অতীতে ভারতীয় চিত্রকররা দেব-দেবীর ছবি প্রচুর এঁকেছেন। রবি বর্মা দেবদেবীর চেহারা আঁকলেন সাধারণ মানুষের অবয়বে। যেমন শ্রীকৃষ্ণের মায়ের চেহারা বসালেন পাশের বাড়ির সাদামাটা বৌটির অবয়বে। পাহাড়চূড়ায় বা স্বর্গে অধিষ্ঠিত দেব-দেবীকে তিনি ঘরের ভেতর, ধূলির ধরায় নিয়ে এলেন, অস্পর্শযোগ্য ঐশ্বরিক শক্তিকে নিয়ে এলেন স্পর্শযোগ্য দূরত্বে। রবি বর্মার চিত্রকলা ব্যাপক আলোড়ন তুলল, তিনি হয়ে উঠলেন পাবলিক ফিগার। জার্মানি থেকে লিথোগ্রাফের মেশিন এনে হাজার হাজার ছবি প্রিন্ট করালেন। এই যে আমরা শৈশবে নাপিতের সেলুনে, মনোহারি দোকানে দেব-দেবীর অজস্র ছবি দেখেছি এটা ওই আন্দোলনের ফসল, দেবতাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে এনে ফেলা। হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার আঁকলেন সিক্তবসনা নারীর ছবি, স্বল্পবসনা নারীর ছবি। তিনি ছিলেন ময়মনসিংহের মানুষ, চিত্রকলার পাঠ নিয়েছেন কলকাতা আর্ট কলেজে। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী আঁকলেন শ্রমজীবী মানুষের ছবি, গড়লেন শ্রমজীবী মানুষের ভাস্কর্য। এটাও একটা প্যারাডাইম শিফট―দেব-দেবী থেকে সরে এসে সাধারণ মানুষের অবয়ব, দেহ আঁকা। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী একই সঙ্গে চিত্রকর ও ভাস্কর ছিলেন।

ভারতে প্রথম আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় মাদ্রাজে, ১৮৫০ সালে। এর চার বছর পরে প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা আর্ট কলেজ। ১৮৫৭ সালে বোম্বে আর্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। উপমহাদেশের চতুর্থ আর্ট কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় লাহোরে ১৮৭৫ সালে, তখন এর নাম ছিল মায়ো স্কুল অফ আর্ট, যেমন মুম্বাই আর্ট স্কুলের নাম ছিল স্যার জে জে স্কুল অফ আর্ট।

আগে ভারতীয়দের মাঝে জাতীয়তাবাদের চেতনা তত প্রবল ছিল না, এটা ইংরেজদের অনুকরণে সঞ্চারিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখলেন―আনন্দমঠ, দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস। তাঁর ‘বন্দে মাতরম’ সাংঘাতিক জনপ্রিয় হয়ে উঠল। তিনি ভারতকে ‘মা’ হিসেবে দেখলেন, সম্বোধন করলেন। ভারতের জাতীয় পতাকার নকশায় ‘বন্দে মাতরম’ মুসলমানরা গ্রহণ করেনি। জাপানের শিল্পী ও লেখক ওকাকুরা কাকুজো ১৯০১ থেকে ১৯০৩ এই তিন বছর ভারতে অবস্থান করেছিলেন। তিনি এশীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতেন, বলতেন এশিয়া এক। ভারতীয়দের মাঝে জাতীয়তাবাদী চেতনা ছড়াতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সাথে দেখা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন ‘The light of Asia’। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণা রবীন্দ্রনাথের তত পছন্দ হয়নি, তিনি প্রভাবিত হননি। রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাস করতেন।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলিম সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি পারস্যের দরবেশদের অনুকরণে আধ্যাত্মিক চর্চা করতেন। এ সময় স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র ভারত ভ্রমণ করে উদারনৈতিক হিন্দু দর্শন প্রচার করছিলেন। তিনি ভারতীয়ত্বকে হিন্দুত্ব বলে ভাবতেন। এ ধারণা ছিল রক্ষণশীল। তিনি হিন্দুবাদী ধারণাকেই ধারণ করেছিলেন, যদিও তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না।

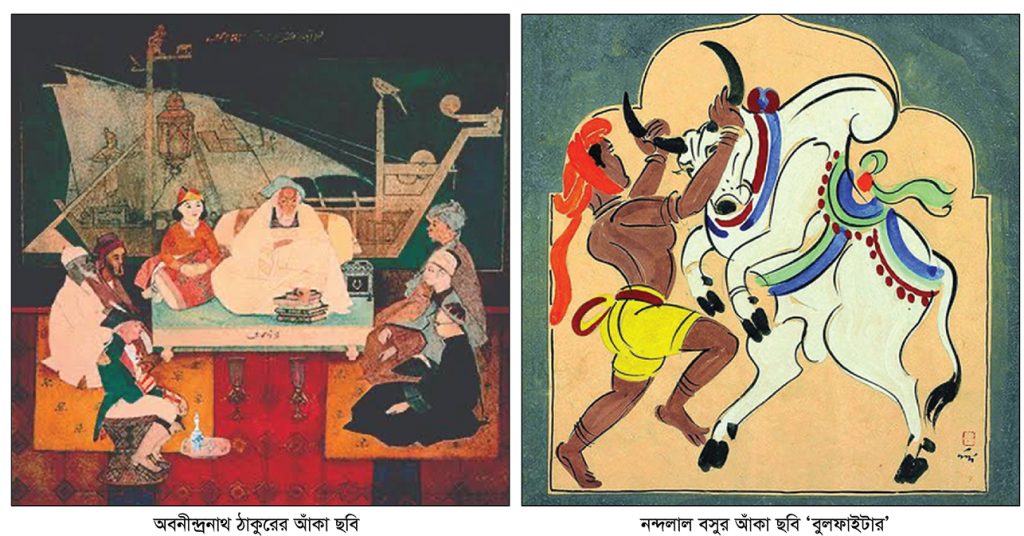

এ সময়ে অজন্তার গুহাচিত্র নিয়ে প্রথম বই প্রকাশিত হয়। জাতীয় শিল্প কীরূপ হওয়া উচিত তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন কলকাতা আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল। তখন আর্ট কলেজে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা চিত্রকলা শিখতে আসত না। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় কিউবিজমের ছাপ লক্ষণীয়। তিনি যেমন পাশ্চাত্যের চিত্রকলা দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তেমনি তাকে টেনেছিল মোঘল চিত্রকলা। তাঁর প্রিয় ছিল ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াত, আরব্যরজনীর গল্প। তাঁর ছবিতে অনেকগুলো স্তর ছিল। সিন্দাবাদের কাহিনি যারা শুনছে তারা বহুজাতির মানুষ। জাপানি প্রভাবে আঁকলেন তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ছবি ‘ওমর খৈয়াম’। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক। যেমন কুড়িয়ে পাওয়া কাঠ দিয়ে তৈরি মিনিয়েচার ভাস্কর্য (কুটুম কাটাম) অভিনব। একটা সময় তিনি পালা লিখতে শুরু করেন। বইয়ের ইলাস্ট্রেশনে নতুন মাত্রা আনলেন, কোলাজ তৈরি করলেন, শিশুদের জন্য বই লিখলেন। বহু রকমের কাজে নিমগ্ন ছিলেন এ প্রতিভাবান শিল্পী।

১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘বঙ্গমাতা’ ছবিটি এঁকেছিলেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে গেরুয়া বসন পরিহিতা বাঙালি নারীর অবয়র, কিন্তু তিনি চতুর্ভুজা, চার হাতে ধরে আছেন তাঁতবস্ত্র (ঐতিহ্যের প্রতীক), পুঁথি (জ্ঞানের প্রতীক), কণ্ঠীমালা (সাধনার প্রতীক), ও ধানের শীষ (অন্নের প্রতীক)। বঙ্গমাতায় দেবত্ব আরোপ করা হলো। ‘বঙ্গমাতা’কে ভগিনী নিবেদিতা বদলে ‘ভারতমাতা’ করে দিলেন। এ ছবিটির লক্ষ লক্ষ কপি প্রিন্ট করে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ভারতবাসীকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। ভারতে প্রথম ব্যঙ্গচিত্র বা কার্টুন আঁকেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পুরোনো হিন্দুত্বে ফিরে যাবার আকাক্সক্ষা পোষণ করতেন। তিনি না-খোদা মসজিদের ইমামের হাতে রাখি বেঁধে দিয়েছিলেন। খালি পায়ে হাঁটতেন। অন্যদিকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘরের ভেতর জুতা-মোজা পরে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর ছিল দুপুরে ঘুমানোর অভ্যাস, তামাক টানার অভ্যাস। তামাক টেনে দুপুরবেলা ঘুমিয়ে পড়তেন।

নন্দলাল বসু হলেন নব্য ভারতীয় শিল্পরীতির উদগাতা। তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। সহমরণকে চিত্রিত করে ছবি এঁকেছেন। ভগিনি নিবেদিতা সে ছবির প্রশংসা করেছেন। নন্দলাল বসু কালীঘাটের পটচিত্র থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। তারকেশ্বর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মোহন্ত মাধবচন্দ্র গিরির সাথে এলোকেশী নামের এক সাধারণ নারীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ ঘটনা, যা তারেকশ্বর যৌন-কেলেঙ্কারী নামে পরিচিত, ব্রিটিশ শাসিত কলকাতায় ব্যাপক আলোড়ন তোলে। মোহন্তকে কারাদণ্ড দেওয়া হয় আর এলোকেশীকে তার স্বামী নবীন শিরñেদ করে হত্যা করে। নবীনের বিচারও আলোড়ন তুলেছিল। এসবই পটচিত্রে অঙ্কিত হয়েছিল। ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনের মঞ্চসজ্জার দায়িত্ব ছিল নন্দলাল বসুর। এ কংগ্রেসে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ‘ভারতীয় শৈলী’র চিত্রকলার জন্য সমধিক পরিচিত নন্দলাল বসু জনজীবন ও নিত্যদিনের বিষয়কে অবলম্বন করে লোকশিল্পের ধাঁচে ১৮৭টি চিত্র এঁকেছেন। তাঁর অনেক বিখ্যাত ছাত্রের একজন হলেন সত্যজিৎ রায়, যিনি তাঁর গুরুর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অন্যজন যামিনী রায়।

উইলিয়াম রোথেনস্টাইন, স্টেলা ক্রামরিশ, ই বি হ্যাভেল প্রমুখ ঠাকুরবাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় আসতেন। রবীন্দ্রনাথ চুপচাপ তাঁদের কথা শুনতেন। নন্দলাল বসু তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম ‘দক্ষিণের বারান্দা’কে রঙতুলিতে অমর করে রেখেছেন। আমরা এ পর্যায়ে স্লাইডে ‘দক্ষিণের বারান্দা’ দেখলাম। বক্তৃতার সাথে সাথে বিভিন্ন বিখ্যাত চিত্রকলার ছবি দেখাচ্ছিলেন। উইলিয়াম রোথেনস্টাইন একজন ইংরেজ চিত্রশিল্পী, যার সাথে কবিগুরুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাঁদের প্রথম দেখা হয় কলকাতায় ১৯১১ সালে। গীতাঞ্জলি প্রকাশ ও ইংল্যান্ডে এর প্রচারে তাঁর অতুলনীয় ভূমিকা এখন ইতিহাসে লিপিবদ্ধ। তিনি রবীন্দ্রনাথের এতটাই ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন যে কবিগুরুর ছয়টি পোর্ট্্রেট এঁকেছিলেন। স্টেলা ক্রামরিশ চিত্রকলার ইতিহাসবিদ, ভারতীয় চিত্রকলার উপর তাঁর অসামান্য দখল ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ভারতীয় চিত্রকলা বিষয়ে পড়াতে। ই বি হ্যাভেল একজন প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক ও ইতিহাসবিদ ছিলেন, যিনি রবীন্দ্রনাথের শিল্প দর্শনকে জোরালোভাবে সমর্থন করতেন।

নন্দলাল বসুর ছাত্রদের ভেতর অনেকেই বিখ্যাত। অধ্যাপক আবুল মনসুর দুজনের কথা বললেন। এরা হলেন বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামকিংকর বেইজ। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ই প্রথম বলেছিলেন যে শিল্পের ভেতর কেবল ভাববিলাস থাকলে চলবে না, শিল্পকে বুদ্ধিবৃত্তিকও হতে হবে। তাঁর ফর্ম বেশ জোরালো। ভারতীয় চিত্রকলায় জাপানি ভাবধারা আনয়নে তিনি পথিকৃৎ। রামকিংকর বেইজ সাঁওতালদের সাবজেক্ট বানিয়ে অনেক ভাস্কর্য গড়েছেন। তাতে আদিমতা ও শক্তিমত্তা প্রকাশিত। ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে চিত্রকলায় নতুন মাত্রা যোগ হতে শুরু করে। শিল্পীরা নিরেট বস্তুজগৎ নয়, কল্পনার আশ্রয় নিতে শুরু করলেন, চিত্রকলার নিজস্ব বিন্যাস, নিজস্ব ভাষাটাই হয়ে উঠল চিত্রভাষা। গোধূলিলগ্ন, রমণী মুখে রহস্যময় আলো, নিঃসঙ্গতা, নিজের চেহারা ইত্যাদি আঁকলেন শিল্পীরা। ত্রিমাত্রিকতা আনলেন ছবিতে। রবীন্দ্রনাথের ছবিতেও ত্রিমাত্রিকতা বা কিউবিজম আছে। অমৃতা শেরগিল একজন বিদেশী বংশোদ্ভূত ভারতীয় শিল্পী, যিনি পাশ্চাত্যে ভারতীয় চিত্রশিল্পের আধুনিকতার দূত হয়ে উঠলেন। ভারতীয়রাও যে আধুনিক ছবি আঁকায় দক্ষ তা প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর ছবিতে স্পেস-এর নতুন ব্যবহার দেখা গেল। তাঁর আঁকা কিছু ছবিতে সমকামিতা পরিস্ফুটিত। এই প্রতিভাবান চিত্রশিল্পী মাত্র ২৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য ছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। তিনি পার্টির পোস্টারের নকশা করতেন। তাঁর বেশির ভাগ ছবি জলরঙে আঁকা। তাঁর ছবিতে দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, যুদ্ধ অঙ্কিত। পরাধীন ও সামন্তবাদী ভারতের তীক্ষè সমালোচক ছিলেন এ শিল্পী যা ফুটে উঠেছে তাঁর শিল্পকর্মে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকে বিখ্যাত হয়েছেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। স্বল্পরেখায় কীভাবে স্পেসকে ব্যবহার করা যায় তাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। ব্রহ্মপুত্রের তীরে জন্মগ্রহণ করা জয়নুল আবেদিনের বিভিন্ন ছবিতে নদীটি ফিরে ফিরে এসেছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭০ সালে তিনি সিরিয়া ও জর্ডানে অবস্থিত প্যালেস্টাইন আশ্রয়শিবিরে গিয়ে প্যালেস্টাইন শরণার্থীদের উপর ৬০ থেকে ৭০টি ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর ‘পাইন্নার মা’ ছবিটি লোকশিল্পের রীতিতে আঁকা। জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সোমনাথ হোড়, সফিউদ্দিন আহমেদ, এস এম সুলতান কলকাতা গিয়েছিলেন ছবি আঁকা শিখতে। কামরুল হাসানের ছবিতে লোকশিল্প ও কিউবিজম দেখা যায়। দেশভাগের সময় এস এম সুলতান কাশ্মীরে চলে গিয়েছিলেন। তখন হিমালয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য এঁকেছেন। তাঁর যে প্রধান চিত্রকলা সিরিজ, পেশিবহুল মানুষ, তা আশির দশকে আঁকা।

ত্রিশের দশকে মুসলিম সাহিত্য সমাজ ছিল পশ্চাৎপদ। তাদের অগ্রগামী করে তুলতে, বুদ্ধির মুক্তি জাগাতে আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসেন ও কাজী আবদুল ওদুদ প্রগতিশীল সাহিত্য সংগঠন ‘শিখা গোষ্ঠী’ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের মুখপত্র ছিল শিখা পত্রিকা, যার মন্ত্র ছিল, ‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।’ ১৯৪৬ সালে কলকাতায় হিন্দু- মুসলমানের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা সংঘটিত হয়। একে বলা হয় ‘দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং’, কেননা মাত্র ৭২ ঘণ্টায় ৪ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। দিনটি ছিল ১৬ আগস্ট। কেবল মানুষ হত্যা নয়, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, লুটপাট, ধর্ষণ―সব ধরনের অপরাধই সংঘটিত হয়েছিল। দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের আরও আরও অঞ্চলে এবং এর ভারত ভাগ অনিবার্য হয়ে ওঠে। মীজানুর রহমানের কৃষ্ণ ষোলোই গ্রন্থে কলকাতার দাঙ্গার চাক্ষুষ বিবরণ রয়েছে। কল্যাণী দত্তের থোড় বড়ি খাড়া বইটিতে দাঙ্গার বিভিন্ন ঘটনা ও অভিজ্ঞতার বিবরণ শুধু নয়, দাঙ্গার ছবিও রয়েছে।

ওই বছর ডিসেম্বরের প্রথম দিকে কলকাতায় মুসলিম আর্ট এক্সিবিশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নিয়েছিলেন মুসলিম শিল্পীরা। কাজী আবুল কাশেম, কামরুল হাসানের স্মৃতিকথায় এর বিবরণ আছে। কাজী আবুল কাশেম, যার ছদ্মনাম ‘দোপিয়াজা’, ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম মুসলমান কার্টুনিস্ট। বহু বিখ্যাত পত্রিকায় তিনি কার্টুন এঁকেছেন। পরবর্তীতে দৈনিক আজাদের ঈদসংখ্যায় কার্টুন আঁকতেন। আবদুল মঈন কলকাতায় একটি হাইস্কুলে পড়াতেন। পটুয়া কামরুল হাসান সাপ্তাহিক মিল্লাত-এ ‘ভীমরুল’ নামে কার্টুন আঁকতেন।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন কলকাতা আর্ট কলেজে ছাত্রাবস্থাতেই খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে পড়াতেন। ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি সেখানে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তিনি ছিলেন অসম্ভব মেধাবী। তিনিই প্রথম মুসলমান ছাত্র যিনি কলকাতা আর্ট কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণিতে ডিসটিংশন অর্জন করেছিলেন। দেশবিভাগের পরে তিনি কলকাতা ছেড়ে ঢাকা চলে আসেন। ১৯৪৮ সালে পুরোনো ঢাকার জংশন রোডে তাঁর নেতৃত্বে চারুকলা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। পাকিস্তান সরকার তাঁকে সরকারি দায়িত্ব পালনে আহ্বান জানালে তিনি আনোয়ারুল হককে অধ্যক্ষের দায়িত্ব দিয়ে করাচি চলে যান। তাঁর বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে মোহাম্মদ কিবরিয়া, মনিরুল ইসলাম, মনসুর রাহী রয়েছেন। জয়নুল আবেদিন, আনোয়ারুল হক, শফিকুল আমিন, হাবীবুর রহমান―এরা সকলেই কলকাতা আর্ট কলেজে পড়াশোনা করেছেন। প্রথম তিনজনই শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। এছাড়া মোহাম্মদ কিবরিয়া ও সফিউদ্দিন আহমেদ কলকাতা আর্ট কলেজে পড়াশোনা করেছিলেন। বাংলাদেশে আধুনিক চিত্রকলার আন্দোলনে তাঁরা পথিকৃৎ।

১৯৫৩-৫৫ সালে স্থপতি মাজহারুল ইসলামের নকশায় রমনা গ্রিনের বর্তমান ক্যাম্পাসে চারুকলা ভবন নির্মিত হয়। বাংলাদেশে আধুনিক স্থাপত্যের জনক তিনি। অধ্যাপক আবুল মনসুরের অভিমত, এত সুন্দর কলেজ ভবন পৃথিবীতে বিরল। শিল্পী শশীভূষণ পাল খুলনায় নিজ গ্রামে আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের শিশুদের মাঝ থেকে শিল্পী তৈরি করা। তিনি সুদীর্ঘ ৪২ বছর অজ পাড়াগাঁয়ে একটি শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু রেখেছিলেন। এটা কম কথা নয়।

শিল্পী আমিনুল ইসলাম, আবদুল বাসেত, আবদুর রাজ্জাক, মুর্তজা বশীর ঢাকা আর্ট কলেজ থেকে স্নাতক, কেউ কেউ স্নাতকোত্তর, ডিগ্রি লাভ করে, বিদেশে গিয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করে, প্রশিক্ষণ নিয়ে চারুকলায় শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী, রফিকুন নবী, শহীদ কবির, মাহমুদুল হকের মতো প্রতিভাবান শিল্পীরা। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ও তাঁর প্রতিভাবান শিল্পী বন্ধু-সহকর্মীরা যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন তারই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন তাঁদের ছাত্ররা, মেধা ও প্রতিভায় তাঁরাও সমুজ্জ্বল।

অধ্যাপক আবুল মনসুরের দীর্ঘ বক্তৃতা আমাদের ক্লান্ত করেনি। কারণ তিনি এক চমকপ্রদ ইতিহাস বলছিলেন, কথার সমর্থনে ছবি দেখাচ্ছিলেন। তাঁর সমগ্র বক্তৃতা বহু ঐতিহাসিক ছবির স্লাইড দ্বারা সমৃদ্ধ। এমন একটি প্রবন্ধ বা বক্তৃতা সমৃদ্ধ করে শ্রোতার জ্ঞানের ভাণ্ডার। প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল না বলে প্রবন্ধ উপস্থাপন শেষে পঞ্চম আবুল হাসনাত স্মৃতিস্মারক বক্তৃতা শেষ হলো। বিদ্ব্যজনের সাথে ছবি তোলা, আলাপচারিতা ও চা-পান দিয়ে শেষ হলো মনোরম সন্ধ্যাটি।

লেখক : কবি, প্রাবন্ধিক