শালুক-এর ব্যবচ্ছেদে কাফকা পাঠের অনিবার্যতা : হোসেন শহীদ মজনু

ক্রোড়পত্র : লিটলম্যাগ চর্চা

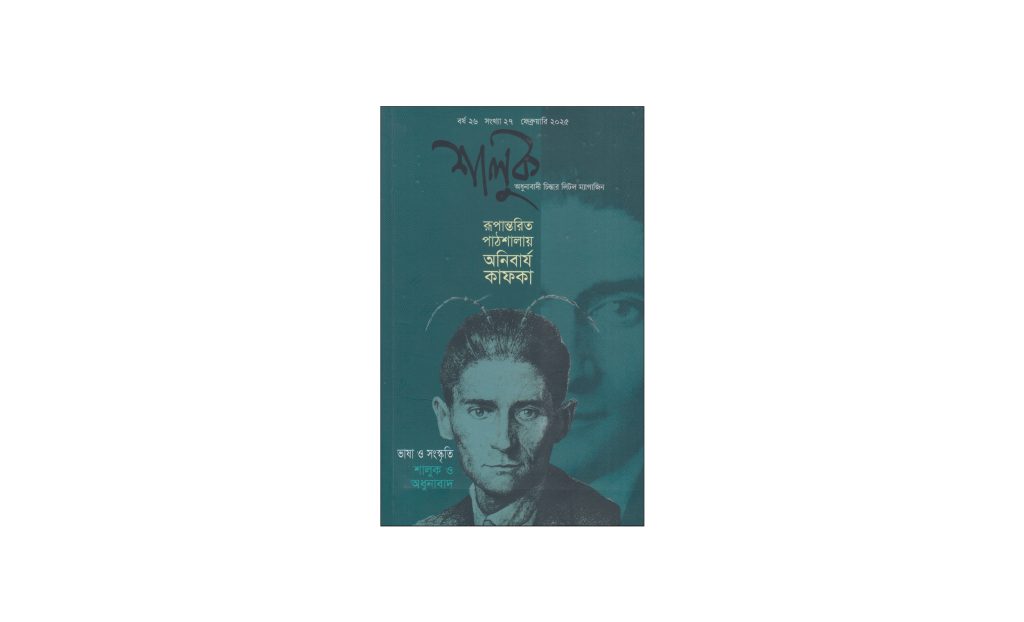

কলেবর দেখে ‘ভয়’ লাগে কত দিনে পড়ে শেষ করা যাবে শালুকের এ সংখ্যাটি! এই ভয় মূলত বিস্ময় ও আনন্দের! লিটল ম্যাগাজিনের এত বিপুল আয়োজন কালেভদ্রে চোখে পড়ে। শালুক যদিও এর আগে এমন আয়োজন একাধিকবার করেছে তার ২৬ বছরের যাত্রাপথে। কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের রাজপুত্র ফ্রান্ৎস কাফকাকে নিয়ে শালুকের ‘রূপান্তরিত পাঠশালায় অনিবার্য কাফকা’ সংখ্যার মাধ্যমে যে মহীরুহ বাংলা ভাষায় রোপিত হলো তা কালের ধুলোয় কখনও মুছে যাবে না।

প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়―কাফকাকে নিয়ে বাংলা ভাষায় ছোটকাগজের সবচেয়ে বড় আয়োজন এটি। পরিশ্রমী-একনিষ্ঠ কবি ও সাহিত্য সম্পাদক ওবায়েদ আকাশ যা-ই করেন, মন-প্রাণ উজাড় করে করেন; যার সর্বশেষ নজির ৯৩৬ পৃষ্ঠার শালুক (ফেব্রুয়ারি ২০২৫)। বাংলা ভাষায় কাফকাকে নিয়ে এর আগে লিখিত গুরুত্বপূর্ণ কটি লেখাও মলাটবন্দি হয়েছে এ সংখ্যায়; এছাড়া রয়েছে বিপুল পরিমাণে তরুণ-প্রবীণ ও প্রতিশ্রুতিশীল লেখকদের টাটকা মূল্যায়ন। কতটা মনোসংযোগ ও অভিনিবেশে এমন দুরূহ যাত্রাকে আলোর মুখ দেখিয়েছেন শালুক সম্পাদক কবি ওবায়েদ আকাশ, তা সংশ্লিষ্টরা অনুমান করতে পারবেন নিশ্চিত। ওবায়েদ আকাশের সঙ্গে শ্রম ও মেধা দিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করে চলেছেন সহযোগী সম্পাদক কবি মাহফুজ আল-হোসেন, কবি ভাগ্যধন বড়ুয়া ও কবি মনিরুজ্জামান মিন্টু।

ফ্রান্ৎস কাফকার মৃত্যুর ১০০ বছর পেরিয়েছে ২০২৪-এ। গত শতাব্দীর সবচেয়ে শক্তিশালী লেখক তিনি। বলা হয়―পুরো বিশ্বসাহিত্যের চিরায়ত লেখকদেরও অন্যতম একজন কাফকা। তিনি যেসব পরাবাস্তব গল্প লিখেছেন; তা-ই ১০০ বছর পর যেন মহাবাস্তব। মাত্র ৪০ বছরের জীবনে অসম্পূর্ণ ৩টি উপন্যাস, বেশ কিছু ছোটবড় গল্প, কিছু চিঠি আর দিনপঞ্জি লিখে সাহিত্যাকাশে জ¦লজ¦লে তারায় পরিণত হয়েছেন। সাহিত্যে নোবেল বিজয়ীদের অনেকেই তাঁদের লেখায় কাফকার প্রভাবের কথা গর্বভরে স্বীকার করেন। বিরল এ লেখকের বিষয়-বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব সারা বিশ্বের পাঠকদের জন্যই শুধু নয়, লেখকদেরও বিরাট অংশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। আর নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়েই শক্তিশালী এই কথাসাহিত্যিককে নিয়ে গবেষণাগ্রন্থের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১০ হাজার। উইলিয়াম শেকসপিয়ারের পর একমাত্র কাফকাকে নিয়েই এত বেশি লেখালেখি-মাতামাতি হয়েছে; এর কারণও যথার্থ। ছোট্ট দুটি উদাহরণ আমরা দেখতে পারি―১. গ্রাম্য বৃদ্ধ চিকিৎসক রোগী দেখার জন্য রাতের বেলা অন্য একটি গ্রামে যান। রোগীকে সুস্থ করতে ব্যর্থ হওয়ায় ওই চিকিৎসককে রোগীর বিছানায় শুইয়ে দেয় সেই গ্রামের লোকেরা। (গল্পের নাম ‘এক গ্রাম্য ডাক্তার’)। ২. ছেলে উপযুক্ত হয়েছে; বিয়ে করে স্বাধীনভাবে সংসারধর্ম করতে চায়। এ ঘটনায় তার বৃদ্ধ বাবা রেগে গিয়ে ছেলেকে পানিতে ডুবিয়ে মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা দেন। (গল্পের নাম―‘রায়’)। কী ভয়াবহ প্লট ও ভাবনা এই দুটি গল্পের! এসব পরাবাস্তব গল্প তো সত্যি সত্যিই এখন বাস্তবতা। আর বিশ্বসাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী সেই গল্পের (‘দ্য মেটামরফসিস’) কথা জানে না এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব; যে গল্পের নায়ক পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি গ্রেগর সামসা একদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে দেখে যে সে এক বিশাল পতঙ্গে পরিণত হয়েছে। যার করুণ মৃত্যুতে পরিবারটির সবাই তাদের ক্যারিয়ার নিয়ে আশাবাদী হয়ে ওঠেন।

একজন লেখকের যত দিক আছে; কিংবা যতভাবে আলো ফেলে তাঁকে দেখানো যায়―সে চেষ্টা কাফকাকে ঘিরে শালুকের এ সংখ্যাটিতে সর্বোচ্চ তদারকিতে করা হয়েছে। এ কাজটি করতে গিয়ে খ্যাতিমান-জনপ্রিয় তুখোড় লেখকদের অনেকগুলো নতুন-পুরোনো গুরুত্বপূর্ণ লেখাকে এখানে ঠাঁই দিয়েছেন সম্পাদক। আর সবসময়ে শালুকের প্রাধান্য যে তরুণ লেখক; তাদের উপস্থিতিও চোখে পড়ার মতো। নতুন-তরুণ লিখিয়েদের পাঠকের সঙ্গে তাদের লেখার পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ শালুক-সম্পাদক ধারাবাহিকভাবে করে চলেছেন। এ সংখ্যায়ও তার ছাপ স্পষ্ট। একজন তরুণ লেখক এখানে সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ লেখকের লেখার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন; তার মূল্যায়নের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজের লেখার সাযুজ্য-পার্থক্য সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। অবলোকন করতে পারবেন ভিন্ন স্বাদ-প্রেক্ষাপট ও ভূগোলের কাফকাকে।

প্রথম পর্ব ‘সবিশেষ : ফ্রান্ৎস কাফকা’ দিয়েই মূলত শুরু শালুকের এ বর্ণাঢ্য যাত্রা। এ পর্বে সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ‘কাফকাকে পড়া, কাফকাকে পড়ানো’ ও মামুন হুসাইন ‘কাফকা-সমস্যার ব্যক্তিগত সংহিতা’ লিখেছেন। সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম তাঁর দুই অভিজ্ঞতাকে (পড়া ও পড়ানো) সমান্তরালভাবে উপস্থাপন করেছেন। যে লেখা নবীন পাঠক কিংবা একজন শিক্ষকের জন্য বিশেষ দিকনির্দেশ করে। তিনি লিখেছেন, ‘কাফকা কঠিন বটে, কিন্তু সেই কঠিনেরে ভালোবেসেছি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তাঁকে প্রথম পড়ার পর থেকেই। উনিশ শ ষাটের সেই আশ্চর্য দশকে জগৎটা আমাদের সামনে তাঁর চিন্তার সক্রিয়তার পথগুলি খুলে দিয়েছিল। আমরা প্রতিদিন মার্ক্সের সঙ্গে তর্কে জড়াতাম, জাঁ পল সার্ত্রের সঙ্গে অস্তিত্বের সংকট নিয়ে আলাপ করতাম, ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী মার্কিন তরুণদের মিছিলে যোগ দিতাম, বিট কবি আর বিটলস-এর সামনে বসে তাদের দুনিয়া কাঁপানো কবিতা পড়তাম/গান শুনতাম। আমাদের মার্ক্স আর সার্ত্র পড়া ছিল খুবই অপ্রতুল, কিন্তু তাঁদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার রাজপথে ভাঙ্গা সাইকেল নিয়েই নেমে পড়তে কুণ্ঠাবোধ করতাম না। তাতে কিছুটা পথ তো অন্তত পাড়ি দেওয়া গেছে। সেই পথের মোড়ে মোড়ে দেখা পেয়েছি নিৎশে-হেগেল-হাইডেগারকে, ব্রেখট- ক্যামু-ভার্জিনিয়া উলফ আর জেডি সেলিঙ্গারকে। শিক্ষক হওয়ার পর এঁদের এক দলকে পড়িয়েছি, অন্য দলের দর্শন-চিন্তাকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ব্যবহার করেছি। এঁদের অনেকের দর্শন এখনও বুঝে উঠতে পারিনি, যদিও এঁরা সবাই বুঝে ওঠার একটা আমন্ত্রণ দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কাফকা যেন সেই আমন্ত্রণটা ক্রমাগত মুলতবি করে রাখেন। ভাবটা এমন, বুঝতে চাইলে বোঝো, তবে এখনই না। আরও কটা দিন যাক। তোমার অভিজ্ঞতার ঝুলিটাতে আরও কিছু সামান জমুক।’

‘বিশেষ মূল্যায়ন―১’ পর্বে অগ্রজ লেখকদের লেখাকে গুরুত্ব বিবেচনায় বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আছে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ‘কাফকার জগৎজুড়ে বিষণ্নতা’, হাসনাত আবদুল হাইয়ের ‘কাফকার মেটামরফসিস: পাঠকের প্রতিক্রিয়া’, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘ফ্রান্ৎস কাফকার প্রেমিক’, শঙ্খ ঘোষের ‘অন্তহীন সিঁড়ি’, আবদুস সেলিমের ‘‘কাফকার প্যারাবোল ‘বিফোর দ্য ল’― জীবনসংগ্রামের এক অ্যাবসার্ড বাস্তবতা’’, কিন্নর রায়ের ‘কাফকা-নিহিত-নির্জন তাড়িত এক উদ্বেগীজন’, সাদ কামালীর ‘স্বপ্নের স্বাধীনতা অথবা নতুন পথের খোঁজে’, আবুল কাশেমের ‘কাফকাকে স্পর্শ করতে চাওয়া’, মাহফুজ আল-হোসেনের ‘হেঁয়ালিপূর্ণ রূপান্তরের পাঠ এবং একজন কাফকার কাছে আমাদের ঋণ স্বীকার’, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘কাফকায়েস্ক, অতিচেতনা ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’, চৌধুরী সালাহউদ্দীন মাহমুদের ‘কাফকা ও জীবনানন্দ’, কামাল রাহমানের ‘কাফকায়েস্ক’, ও খালেদ হামিদীর ‘কাফকার দ্য মেটামরফসিস : অনন্য নভেলা’।

কাফকাকে নিবেদিত কবিতা লিখেছেন সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, ফারুখ ফয়সল, পিয়াস মজিদ ও মুশাররাত। এরপর ‘মূল্যায়ন প্রবন্ধ ২’ পর্বে ১৫ জন লেখকের বিশ্লেষণে কাফকা সাহিত্যের দিগন্তে ভিন্ন আলোর স্ফুরণ ঘটেছে। মুজতবা আহমেদ মুরশেদের ‘অস্তিত্বের যন্ত্রণাকাতর কাফকার ভূমি’, শিহাব শাহরিয়ারের ‘প্রাগে গিয়ে কাফকা ক্যাফে কফি খেলাম’, মহসীন হাবিবের ‘ফ্রান্ৎস কাফকা এবং একবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও প্রযুক্তি জীবন’, আহমেদ ফরিদের ‘কাফকার পোকা ও আমরা’, গৌতম গুহ রায়ের ‘কাফকা : একা ও একাকিত্ব নিয়ে যাবতীয় সম্ভাব্যের সীমানা অতিক্রম করে যাওয়া কথোয়াল’, প্রশান্ত মৃধার ‘দস্তয়েভস্কি প্রসঙ্গে কাফকা : একটি চিঠি’, মুম রহমানের ‘আমরা এবং কাফকায়েস্ক’, হামীম কামরুল হকের ‘ধ্যানে-অনুধ্যানে কাফকা’, অনন্ত মাহফুজের ‘কাফকার ডায়েরি : নিজস্ব বয়ানের বাইরে অব্যাখ্যায় নির্মাণ’, হাসান অরিন্দমের ‘কাফকাকে খোলা চিঠি’, বিনয় বর্মনের ‘কাফকার সাহিত্য এবং আমাদের কাফকায়েস্ক, সাহিত্যে কাফকার কারিকুরি’, মোজাফফ্র হোসেনের ‘কে ও সামসাদের গল্প’, শাহাব আহমেদের ‘মেটামরফসিস―কাফকার ক্রিস্টাল বল’, দিলারা মেসবাহর ‘কাফকা― নিখিলের নির্জন কুহক’ ও মাসুদুল হকের ‘মিলেনাকে লেখা ফ্রান্ৎস কাফকার চিঠি’। ‘…তবু কাফকা যেন আভাস দিয়ে যান; সবকিছুকে এমনভাবে ভাঙবে যেন আপাতভাবে মনে হয়, সবই অটুট এবং অবিকল আগের মতো ঠিকঠাকই আছে; কিন্তু ভালো করে সূক্ষ্মভাবে নজর ফেললে দেখা যাবে; সব ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো করে লেখার খাঁজে খাঁজে ভাঁজে ভাঁজে গুঁজে দেওয়ার কাজটা সেরে ফেলেছেন লেখক।’ হামীম কামরুল হকের বর্ণনায় (‘ধ্যানে-অনুধ্যানে কাফকা’) এভাবেই কাফকার লেখকসত্তার প্রচণ্ড বিদ্রোহী একটি দিক; রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা রাজনীতির ভেতরে মানুষের বন্দিত্ব বা অসহায় দশারই উপস্থাপন।

১৪ রকম লেখায় ১৪ জন লেখকের ‘মূল্যায়ন প্রবন্ধ ৩’ পর্বে মুদ্রিত হয়েছে। ফ্রান্ৎস কাফকার লেখার জগতের বিচিত্র ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়কে বিশ্লেষণে মনোযোগী এ লেখক তালিকায় আছেন―প্রণব চক্রবর্তী, শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ, পারভীন সুলতানা, অমৃতা ভট্টাচার্য, পীযূষ কান্তি বড়ুয়া, মনজুর শামস, আবদুর রব, আরণ্যক শামছ, সুরাইয়া ফারজানা হাসান, জাকিয়া সুমি সেতু, আলী প্রয়াস, আলী সিদ্দিকী, সোহেল মাজহার ও তুষার তালুকদার। তুলনামূলক অল্প রচনাসম্ভার নিয়ে আধুনিক সাহিত্য, দর্শন ও সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাববিস্তারকারী ফ্রান্ৎস কাফকার অনন্য দূরদর্শিতায় বিকেলের স্নিগ্ধ আলো ফেলেছেন প্রবন্ধকাররা।

ফ্রান্ৎস কাফকার নায়কেরা আর ১০০ জন লেখকের গল্পের নায়কের মতো না; তারা প্রতিনায়ক; বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রতিমূর্তি। বাস্তবতা, কল্পনা আর পরাবাস্তবতার সুতোয় যেন তাদের জীবন ঝুলে থাকে। ঠিক যেমনটি কাফকার নিজের জীবন; তার জীবদ্দশায় যা একেবারেই অজানা ছিল; খ্যাতিকে কখনও গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি। কাফকাকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন প্রবন্ধ ৪ পর্বে যুক্ত হয়েছেন আরও ১৩ প্রাবন্ধিক; তারা হলেন―শাকিব লোহানী, মণিপদ্ম দত্ত, এমরান কবির, জারিফ আলম, প্রাণজি বসাক, সেবিকা ধর, স্বপঞ্জয় চৌধুরী, আলমগীর মোহাম্মদ, রুমা আক্তার, কুশল ভৌমিক, মো. নাহিদ পারভেজ, তালুকদার লাভলী ও সমর্পণ বিশ্বাস।

এ সংখ্যায় আরও আছে কাফকার কিছু লেখার অনুবাদ। পাঠকের জ্ঞাতার্থে ও কৌতূহলী পাঠকের আগ্রহ জাগাতে অন্তত শিরোনামগুলো উদ্ধৃত করছি―অংকুর সাহার ‘উদ্ধারকার্য শুরু হবে যথাসময়ে কাফকার হারিয়ে যাওয়া কাহিনি’ ফজল হাসানের ‘শিকারি গ্রাকাস’, হিন্দোল ভট্টাচার্যের ‘কাফকার এক বন্ধু আইজ্যাক বাসোভিচ সিঙ্গার’, বিপাশা মন্ডলের ‘ফ্রান্ৎস কাফকার দুটি ছোটগল্প’, বেবি সাউয়ের ‘ফ্রান্ৎস কাফকা : আমেরিকা’। আছে ফ্রান্ৎস কাফকার প্রকাশিত বইগুলোর প্রচ্ছদের ছবি, বাবাকে লেখা কাফকার চিঠির প্রথম পৃষ্ঠার ছবি, নোটবুকের পৃষ্ঠা, বাবা-মার ছবি, কাফকার তিন বোনের ছবি―ড্যালি, এলি ও ওট্টলা; যারা তিনজনই জার্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নির্যাতনে মারা যান। ফুটফুটে সুন্দর চেহারার এ তিন বোনের ছবির ক্যাপশন পড়ে যে কোনও পাঠক কয়েক মিনিট চুপ করে থাকবেন।

সূচি বিন্যাসে মুন্সিয়ানা সুস্পষ্ট। বিভাজনের যে রেখা গদ্য উপস্থাপনে টানা হয়েছে তা কাফকার লেখক চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকে ভিন্ন অবয়ব প্রদান করে। কাফকাকে নিয়ে বিশেষ মূল্যায়ন প্রবন্ধগুলো চারটি পর্বে উপস্থাপিত হয়েছে। বিষয়ের একঘেয়েমি দূর করতে পর্বগুলোর ফাঁকে ষাট-সত্তর, আশি, নব্বই ও শূন্য দশকের কবিদের কবিতা বিন্যস্ত করা হয়েছে। কবিতা মুদ্রিত হয়েছে অগ্রজ বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (প্রয়াত), নির্মলেন্দু গুণ, কালীকৃষ্ণ গুহ, আবদুর রাজ্জাক, ফারুক মাহমুদ, দিলারা হাফিজ, নাসির আহমেদ, হাসান হাফিজ, জাহিদ হায়দার, আশরাফ আহমদ, সুব্রত সরকার, হাইকেল হাশমী, খোরশেদ বাহার, মাসুদ খান, খালেদ হামিদী, সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ, নাসরীন জাহান, মিহির মুসাকী, সরকার আমিন, তুষার গায়েন, মুজিব ইরম, মাহফুজ আল-হোসেন, ওবায়েদ আকাশ, ভাগ্যধন বড়ুয়া, রকিবুল হাসান, যাকিয়া সুমি সেতু, জফির সেতু, মোস্তাক আহমাদ দীন, মাসুদার রহমান, ইকবাল হোসেন বুলবুল, মালেক মুস্তাকিম, সঞ্জয় দেওয়ান, শারদুল সজল, আদিত্য নজরুল, অরবিন্দ চক্রবর্তীসহ বহু কবির কবিতা। গল্প লিখেছেন জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, মোহিত কামাল, সাদ কামালী, শাহনাজ মুন্নী, মহিবুল আলম প্রমুখ প্রতিশ্রুতিশীল কথাসাহিত্যিক।

শুধু সূচি পড়েও যেন কাফকা সম্পর্কে ন্যূন একটি ধারণা পাওয়া সম্ভব। শিরোনাম ও লেখক তালিকার বিপুলতা বিহ্বলতারও জন্ম দেয়। এখানে আরও অনেক কবির নাম অনুল্লেখ আগ্রহী পাঠকের জন্য মূল কপি সংগ্রহের তাগাদায় তোলা রইল। আর দু-একটি মুদ্রণ প্রমাদ কিংবা লেখক/সম্পাদকের চোখ এড়ানো খুচরো ভুল যেন ‘ফুল হয়ে ফোটে’ পাঠকের চোখে। সে অর্থে পীড়া দেয় না; তবুও চোখে লেগেছে। যেমন―অরবিন্দ চক্রবর্তীর প্রথম কবিতাটির নাম ছাপা হয়নি কিংবা ফন্ট বোল্ড না হবার কারণে বোঝা যাচ্ছে না শিরোনাম (পৃ ১৬০); মোজাফ্ফর হোসেনের প্রবন্ধের পুরো শিরোনামটি সূচিতে সন্নিবেশিত হয়নি; যেটি মূল লেখায়―কাফকার সাহিত্য এবং আমাদের ‘কে’ ও ‘সামসা’দের গল্প (পৃ ২৭৫)। রকিবুল হাসানের প্রবন্ধ ‘কবি-সাহিত্যিকদের ট্র্যাজেডি জীবন’ প্রবন্ধে ‘বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবিদের মধ্যে অন্যতম প্রধান―মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য।’ এখানে ‘এবং’-এর পরিবর্তে ‘ও’ হবে। মূলত এ ভুল লেখকের; আর চোখ এড়িয়ে গেছে সম্পাদকের।

শালুকের আগের যে কোনও সংখ্যার মতোই নিয়মিত বিভাগগুলোর কোনওটি বাদ পড়েনি কাফকা সংখ্যাতে। বরং বাড়তি রসদ যুগিয়েছে অপর ভাষা অংশ। এখানে রেজানুর রহমান কৌশিকের অনুবাদে ‘মুসআব আবু তোহা : গাজার কণ্ঠস্বর’ ও তাপস গায়েনের ‘গেয়র্গ ট্রাকল : অনিবার্য নির্জনতার কবি’ বিষয়কেন্দ্রিক তথ্য ও তত্ত্বে ঠাসা। শালুক দুই যুগের বেশি সময়ের রাজত্বে নিজের অবস্থান ও গ্রহণযোগ্যতা নির্মাণ করেছে; যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ চলতি সংখ্যায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন। যেখানে বলা হচ্ছে―শালুকের প্রকাশিত মোট ২৭টি সংখ্যার মধ্যে এই কাফকা সংখ্যাটিসহ অন্য আর চারটি সংখ্যা যে কেউ চাইলে সংগ্রহ করতে পারবেন। বাকি সংখ্যাগুলোর প্রিন্ট নেই।

গবেষক-লেখক-প্রবন্ধকারের নানা- মাত্রিক মূল্যায়নে মৃত্যুর শত বছর পরও কাফকা যেন আমলকির সদ্য জন্মানো সবুজ পাতাটির মতো সতেজ-প্রাণবন্ত। অতিবাস্তব ও ভৌতিক গল্পের খোলসে তিনি যে আমলতান্ত্রিক জটিলতা, বিচ্ছিন্নতা, অপরাধবোধ এবং মানবজীবনের গভীর বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন, যা তাকে তাঁর সময়ের থেকে এগিয়ে রেখেছে ‘এক পৃথিবী’ দূরত্বে। তাই তিনি কথাসাহিত্যের সবিশেষ অংশেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবেন।

লেখক : প্রাবন্ধিক