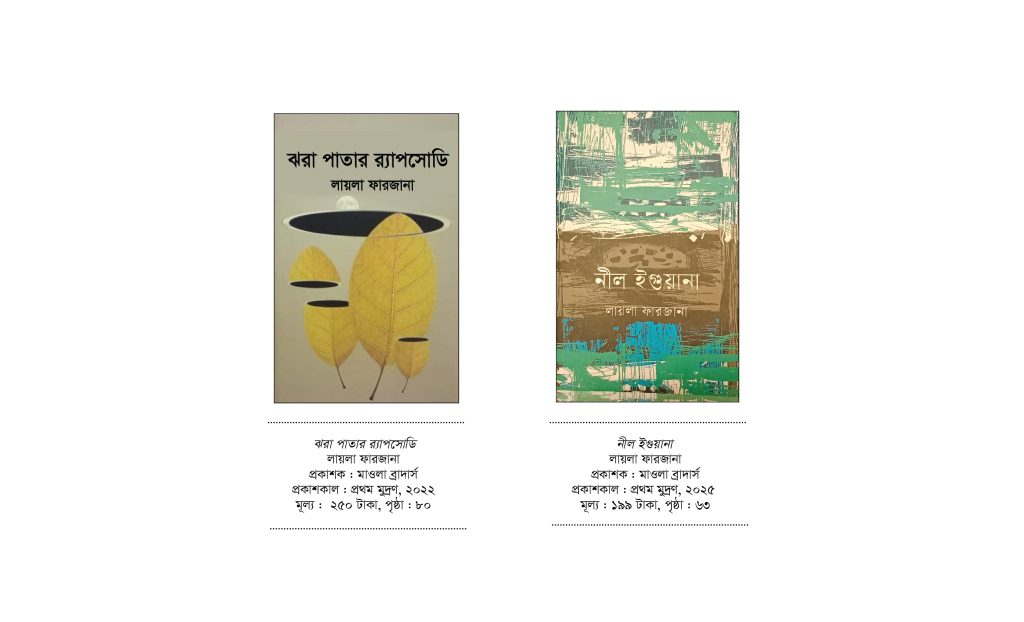

লায়লা ফারজানা। তাঁকে চোখে দেখিনি। তাঁর সঙ্গে কোনওদিন কথা হয়নি। তাঁর ফেসবুক বা ইন্সটাগ্রাম যা-ই থাক আমার দৃষ্টির বাইরে। আমি একজন সর্বভুক শ্রেণির পাঠক বলে বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ‘মাওলা ব্রাদার্স’ থেকে প্রকাশিত তাঁর দুটি নিজস্ব কাব্যগ্রন্থ ঝরা পাতার র্যাপসোডি ও নীল ইগুয়ানা এবং বিদেশি কবিতার অনুবাদ মার্কিন দেশের কবিতা আমার সংগ্রহে এসে যায়। বইয়ের ফ্ল্যাপে সন্নিবেশিত তথ্য পড়ে জেনেছি তিনি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের মানুষ বুয়েট থেকে স্থাপত্যবিদ্যায় স্নাতক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী, একটি কন্সাট্রাকশন প্রতিষ্ঠানে স্থপতি হিসেবে কর্মরত। পাশাপশি কবিতা লেখা, বিদেশি কবিতার অনুবাদ, নাট্যশিল্প, সংগীত ও অঙ্কনশিল্পে সক্রিয় পদচারণা। বাংলাদেশের মানুষ চাঁদে গেলেও অন্তত কবিতা ও সংগীতকে সাথে নিয়ে যাবে, এটা প্রায় প্রতিষ্ঠিত সত্য এখন। প্রবাসে বসবাসরত বা কর্মরত বহু মানুষ বাংলা সাহিত্য ও সংগীতচর্চার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত―এটা এখন ফেসবুক ও ইন্টারনেটের কল্যাণে সবার কাছেই চেনাজানা ব্যাপার। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশে যারা অভিবাসীর জীবন যাপন করেন কিংবা সেসব দেশে স্থায়ী নাগরিক হয়ে গেছেন, তারা সবাই সুখে-শান্তিতে থাকেন বা আছেন, এমন একটা বিশ্বাস বাংলাদেশের মানুষের মনে রঙিন ঘুড়ি ওড়ায়। অথচ কবিতা এবং সংগীত প্রধানত অঘোষিত অন্তরঙ্গ বেদনার ফসল। রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষী রাখলে ঝুঁকি কম :

…অলৌকিক আনন্দের ভার

বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার,

তার নিত্য জাগরণ; অগ্নিসম দেবতার দান

ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

[‘ভাষা ও ছন্দ’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]তাহলে অভিবাসী বাঙালিরা কেন কবিতা লিখে থাকেন ? তাদেরকে কোন দুঃখজাগানিয়া জাগিয়ে রাখে ? মাইকেল মধুসূদন তো ইংরেজ কবি হওয়ার দুর্দমনীয় লোভ থেকে অভিবাসী হয়ে বিদেশি ভাষায় কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন। তাঁকে অস্থিরতায় জাগিয়ে রেখেছিল জন্মসূত্রে সনাতন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা এবং আধুনিক কবি হওয়ার দুরন্ত উচ্চাভিলাষ। লায়লা ফারজানার মাত্র দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলোতে দারিদ্র্য-উৎসারিত হাহাকারের ছাপ কিংবা অন্য কোনও বৈষয়িক বঞ্চনার চিত্রকল্প নেই। বাংলাদেশের নষ্ট রাজনীতির দুর্গন্ধ কিংবা দলান্ধতার আঁশটে গন্ধ নেই। অথবা নেই দেশ বা পৃথিবীকে নিপীড়ন-শোষণ-দাঁতাল সাম্প্রদায়িকতা- সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ইত্যাদি অগ্নিশেকল থেকে মুক্ত করার ক্ষয়ে যাওয়া স্লোগান। কিন্তু তাঁর কবিতায় বেদনার রাজত্ব আছে। সেই বেদনা গাজার ফিলিস্তিনি কিংবা রাখাইনের রোহিঙ্গা অথবা গুজরাট-উত্তর প্রদেশের সংখ্যালঘুদের সরব কান্নাভরা উচ্চারিত আর্তনাদের মতো নয়। তাঁর সেই বেদনা অন্তরঙ্গ ও অন্তঃসলিলা। তাঁর সেই বেদনাকে উপলব্ধি করতে খরাদগ্ধ ফসলের মাঠে কান পাততে হয়। তাঁর সেই বেদনার ঘ্রাণ পেতে হলে ফারাক্কা বাঁধের অবিচারে শুকিয়ে যাওয়া পদ্মার বুকে নাক দিয়ে নিবিড় শ্বাস নিতে হয়। তিনি তাঁর কবিতার বইয়ের নাম রেখেছেন ঝরা পাতার র্যাপসোডি। র্যাপসোডি শব্দটির মানে হচ্ছে অপ্রতিরোধ্য আনন্দদায়ক আবেগীয় অবস্থা। শব্দটি মূলত সংগীতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সংগীতের ক্ষেত্রে র্যাপসোডি হলো এক-গতির কাজ যা খণ্ডে খণ্ডে একত্রিত ও সমন্বিত, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় এপিসোডিক। মুক্ত-প্রবাহ, বৈপরীত্যপূর্ণ মেজাজ, রং এবং সুরের পরিসর এসব হচ্ছে এপিসোডিক মিউজিকের প্রধান দিক। স্বতঃস্ফূর্ত অনুপ্রেরণার হাওয়া এবং ইম্প্রোভাইজেশনের অনুভূতি এটিকে বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্যে আকারে আরও মুক্ত করে তোলে। সাহিত্য ক্ষেত্রে এটাকে আমরা সিরিয়াল বলে জানি। ঝরা পাতার র্যাপসোডি নামকরণের মধ্যে এক ধরনের কূটাভাস আছে। পাতার ঝরে যাওয়া শব্দ মানেই কান্না। কান্না তো র্যাপসোডির মতো তুঙ্গীয় আনন্দাবেগীয় অবস্থা নয়। কিন্তু কবি-চিত্রশিল্পী-কথাসাহিত্যিকদের কাজ হচ্ছে প্রচলিত শব্দ ও প্রত্যয়কে নবতর ব্যঞ্জনায়, কখনও-বা বিপরীত ব্যঞ্জনায় ব্যবহার করা। ব্রিটিশ পরিচালক ব্রায়ান সিংগারের ২০১৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ইড়যবসরধহ জযধঢ়ংড়ফু সিনেমাটিকে মহাকাব্যিক জীবনের নীরব হাহাকার বলে অভিহিত করেছেন কেউ কেউ। পাতা ঝরার ভাষাকে আমরা মর্মরধ্বনি হিসেবেই জানি। হয়তো ঝরাপাতাদের মর্মরধ্বনি প্রকৃতির বর্ণমালায় রচিত মহাকাব্য কিংবা দীর্ঘ কবিতা অথবা নিদেনপক্ষে একখানা মহাকাব্যের অথবা একটি দীর্ঘকবিতার অংশবিশেষ। কিংবা সংগীতের সিরিয়াল। বাতাসে কান পাতলে পাতাদের মর্মরধ্বনি শোনা যায় যদি শোনার সেই যোগ্যতা ও অভ্যাস থাকে। বৃক্ষচ্যুত বা শাখাচ্যুত হলে পাতারা ঝরাপাতায় পরিণত হয় আর তাদের গায়ে বাতাসের স্পর্শ লেগে বেজে ওঠে মর্মরসংগীত। লায়লা ফারজানা তাঁর কবিতার মাঝে মানবজীবনকে ঝরাপাতার চিত্রকল্পে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। হয়তো কোনও এক অনিরীক্ষিত জীবনের মহাকাব্যিক হাহাকারকে দিতে চেয়েছেন কবিতার ভাষা।

ঝরা পাতার মতো ঝরে যাই আমি

স্বপ্নের

পড়ে থাকি অবহেলায়।

বিকেলের মেরুনে কিছু উদ্দেশ্যহীন নরম খয়েরি পাতা

মনমরা এক নদীর পাশে।

কনুইয়ের ভাঁজে মুখ, ঢুলুঢুলু চোখ।

[‘স্বপ্নেরা’, ঝরা পাতার র্যাপসোডি]লায়লা ফারজানার অনুভবে হয়তো মানুষের কোনও ছিন্নমূল বেদনা বাঁশি বাজায় ; তিনি তাকে মানবীয় ভাষায় রূপ দিতে চেয়ে কবিতা করে তোলেন কিংবা কবিতা করে তোলায় প্রয়াসী হন। সেই বেদনা কোনো বিশেষ মানুষের নাকি তাঁর নিজের অথবা সেই বেদনার কারণ কী, তার অনুসন্ধান পাঠকের কাজ নয়। প্রয়োজনও নেই। পাঠকের সকল অনুমানকে পরাজিত করে সেটা কেবলই দুঃখবিলাসিতাও হতে পারে। বাংলাদেশের নদীমাতৃক মৃত্তিকাও বছরে এক-দুবার খরার দহন চায়। সেটা না হলে ছয়ঋতুকে সময়োপযোগী ফুল ও ফসল উপহার দেওয়ার শক্তি কমে যাবে তার। মানুষের হৃদয় মাঝে মাঝে পরিমাণমতো দুঃখ চায়। দুঃখ না থাকলে চলে না, তখন সুখের অসুখই এক ধরনের দুঃখবোধের জন্ম দেয়। সৃজনশীল মানুষ মানে সদাজাগ্রত জীবননিবিড় শিল্পী। অন্তরঙ্গ মানবীয় বোধকে সঙ্গী করে তিনি জেগে থাকেন ঘুমের অঘোরেও। তাকে জাগিয়ে রাখে নিবিড়ভাবে সংবেদনশীল মানুষের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির পেণ্ডুলামের শ্রবণাতীত শব্দ, যা মাঝে মাঝে নক করে ঘুমোতে যাওয়া হৃদয়ে। মানবীয় অস্তিত্বের বিস্তারিত অঙ্গনে তিনি অন্তরের দৃষ্টি মেলে দেখতে পান নিঃসঙ্গতা আর একাকিত্বের রাজত্ব। তখন সান্নিধ্য নিয়ে নিকটে আসতে চাওয়া সবকিছুকেই নিঃস্ব ও শূন্য মনে হয়; মনে হয় সবাই এবং সবকিছুই শূন্যঝোলা, আপন একাকিত্বের অধীশ্বর। তার রাত জেগে থাকা অন্তরঙ্গ অস্তিত্ব মাঝেমাঝে দূরে থাকতে চায় চা, কফি, গান, চাঁদের আলো ইত্যাদি সবকিছু থেকে। অনেক সময় সেই সৃজনশীল-সংবেদনশীল মানুষ নিজেও বুঝতে পারেন না―দুশ্চিন্তা, দুঃখ, হতাশা নাকি হাহাকার,―কে তাকে এমন নিঃসঙ্গতায় ডুব দিয়ে থাকতে প্ররোচনা জোগায় হাজারো উপস্থিতি ও ঐশ্বর্যের রঙমহলে। অনির্বচনীয়তাপ্রেমী এই মীমাংসিত বোধ কেবল কবিতায় আংশিক প্রকাশিত হতে অনুমতি দেয়। লায়লা ফারজানার কবিতা সেই জীবনের শব্দচিত্র।

রাত তিনটা এগারো

ভিড়-জড়ানো-গানে উন্মত্ত মাতাল পান করে

কী ভুলতে ?

চাঁদটা বিশাল, সুদীর্ঘ, একলা―রাতের মতোই।

কালকের রাতটাও এরকমই ছিল।

রাতের পর রাত একই রকম

নাকি একটি দীর্ঘ রাত ?

পাঁচ বছর জেগে আছি।

[‘ইনসমনিয়া’, ঝরা পাতার র্যাপসোডি]সংবেদনশীল মানুষের এই নৈঃসঙ্গ্য―এই একাকিত্ব মাঝেমাঝে এতটাই প্রকট হয়ে ওঠে বেদনার বিছানায় একাকী জেগে থেকেও সে দুঃস্বপ্ন দেখার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত থাকে। বাস্তবে যা পাওয়া যায় না, অন্তত তার স্বপ্ন দেখে বাঁচতে চায় জীবনবাদী মানুষ। কিন্তু যদি স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন দুই-ই ছেড়ে যায় চোখের পাতা, রাত জাগা রাতের আঙিনা, তবে সেই জীবন বহন-অযোগ্য রূপে ভারী হয়ে ওঠে। ফারজানার কবিতায় তেমন দুঃসহ দিন-রাতের ছবি আছে। ফারজানার এ ধরনের কবিতা পড়ার সময় বলিউডের ট্র্যাজেডি কুইন খ্যাত অভিনেত্রী কবি মীনা কুমারীকে মনে পড়ে। তাঁর একাকিত্বের গজল মনে আসে।

Chand tanha hai asman tanha

Dil mila hai kahan kahan tanha

bujh gayee aas chhup gayaa taaraa

thar tharaataa rahaa dhuaan tanhaa

ভাবানুবাদ:

আকাশ ও চাঁদ– মনে হয় এক সাথে আছে তারা

অথচ বিস্তারিত উঠোনে চাঁদ একা, আকাশও একা

আর এই বিস্তীর্ণ হৃদয়ের যেখানেই চোখ যায়

দেখা যায় সর্বগ্রাসী একাকিত্বের ছিন্নভিন্ন দিগন্ত

নিভে গেছে আশাদীপ, হারিয়ে গেছে নক্ষত্র

চোখে পড়ে শুধু কালো ধোঁয়ার কম্পমান দৃশ্য…

লায়লা ফারজানার কবিতায় নৈঃসঙ্গ্য ও একাকিত্বের বেদনানিবিড় হাহাকার কখনও কোভিড-১৯ মহামারির তীব্র ভয়তাড়িত মানসিক লক ডাউন, কখনও নিদহারা রোগীর ইনসমনিয়া, কখনও-বা ভ্যান গগের গার্ডেন অব এসাইলাম উপহার দেয়। সমগ্র পৃথিবী বন্ধুহীনতার ধূসর জমিন বলে প্রতিভাত হয়। অমহৎ ভোগবাদী সংস্কৃতির দাস হয়ে উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণির মানুষ ছুটছে অপ্রেম ও ভালোবাসাহীন ভোগের গন্তব্যে। সবকিছু ওয়ান টাইম। কারও জন্য কারওর ত্যাগ নেই, অপেক্ষা নেই, আবেগ নেই। এ এক রোবট প্রজন্ম। সবাই আত্মকেন্দ্রিকতার বৃত্তে বন্দি। ঘুমাচ্ছে, হাঁটছে, দৌড়াচ্ছেÑহ্যান্ডকাপ পরা আসামির মতো সবসময় সাথে নিয়ে সেই বৃত্ত। তার মনের মহাবিশ্বে কোনও আকাশ নেই, সমুদ্র নেই, পাহাড় কিংবা বনভূমি নেই, নক্ষত্ররাজি অথবা নদী নেই।[‘বায়োস্কোপ’, নীল ইগুয়ানা] মহাশূন্যে প্রতিটি নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহ একা এবং নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণশীল। এ যুগের প্রতিটি মানুষও কোটি মানুষের ভিড়ে একা এবং নিজ নিজ বৈষয়িকতার পথে বিচরণশীল। কিন্তু অতি আধুনিক মানুষের বৈষয়িক চাহিদাসর্বস্ব জীবনদর্শন ও শরীরসর্বস্ব ভোগবাদী জীবনযাপনের অমহৎ খোঁয়াড় ফারাজানার সৃজনশীল অনুভবের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়। তাঁর কবিতায় একটা উজ্জ্বল বিপরীত মহৎ যাপনভাবনা দানা বেঁধে ওঠে এক ধরনের বিদ্রোহী সত্তার জন্ম দিতে চায়। ফারজানা তাঁর এমন ভাবনার কবিতার শিরোনাম দিয়েছেন ‘অসমোসিস’। ‘অসমোসিস’ (ঙংসড়ংরং) শব্দটি জীববিজ্ঞানের। কিন্তু এর একটি সামাজিক অর্থব্যঞ্জনাও আছে। জ্ঞান বা ধারণার অবচেতনে সংমিশ্রণ বা শ্লথগতির সংশ্লেষকে অসমোসিস বলা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ একবার শহুরে সভ্যতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বলে উঠেছিলেন ‘দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর’। তিনি তাঁর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন,‘পাষাণপিঞ্জরে তব/ নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব―/ চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,/ বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,/ পরানে স্পর্শিতে চাই ছিঁড়িয়া বন্ধন/ অনন্ত এ জগতের হৃদয়স্পন্দন।’ লায়লা ফারাজানার কাব্যভাবনার মাঝেও সবুজ হৃদয়ের উপযোগী মানবীয় সম্পর্কের বন্ধন ও প্রাণবন্ত ভালোবাসায় সচ্ছল পৃথিবীর জন্য আকুল আকাক্সক্ষার ছাপ আছে। রোমান্টিক ভাবালুতার ঊর্ধ্বে হলেও তিনি হতাশার কবি নন, তিনি নৈরাশ্যের পূজারী নন কিংবা অসংবেদী বস্তুতান্ত্রিকতার দাস নয় তাঁর পিপাসা।

লায়লা ফারাজানার বেড়ে ওঠার গল্প তো জানা নেই। তবে তিনি বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকায় অবস্থিত কংক্রিটের শিল্পী তৈরির প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। অতঃপর চরম পুঁজিবাদী বস্তুগত সভ্যতার শীর্ষশহর নিউ ইয়র্কে স্থায়ীভাবে বসবাসরত। কর্মরত। আধুনিক চরম বস্তুবাদী সভ্যতার ভেতর বাহির উভয় ছবিই তাঁর বার বার দেখা ও নিবিড়ভাবে চেনা। আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতা এখন পণ্যসংস্কৃতির ধারক ও বাহক। এই সভ্যতা অতুলনীয় অসংখ্য ইতিবাচক অর্জনের পাশাপাশি মানুষের জীবনের প্রতিটি উপকরণ ও অনুষঙ্গকে পণ্যে পরিণত করেছে। বাস্তবে মানুষ নিজেই এখন সবচেয়ে বড় পণ্য। পণ্যসংস্কৃতিতে হৃদয়, প্রেম, ভালোবাসা, মানবিকতা, উদারতা, মানবিক দায়িত্ব বোধ, সামাজিক দায় এসব মূল্যহীন আবর্জনার মতো পরিত্যাজ্য চরিত্র লাভ করেছে। হৃদয়কেন্দ্রিক ভালোবাসার পরাজয় মানুষকে উপভোগ থেকে সরিয়ে নিয়ে ভোগের ক্রীতদাসে পরিণত করেছে। প্রাণে প্রাণে মিলন আর মানুষ মানুষে মহামিলন―এসব পুরোনো বিশ্বাসের স্থান দখল করে নিয়েছে ঘণ্টাচুক্তির সম্পর্ক ভালোবাসা আর যখন ইচ্ছা যেমন ইচ্ছা ব্রেক আপ ব্রেক আপ খেলা। ‘তোমারেই আমি ভালোবাসিয়াছি প্রিয় শতরূপে শতবার’―জাতীয় সম্পর্ক আর নন্দিত নয়, অনুসৃতও নয়। সম্পর্ক এখন মূলত বৈষয়িক, ভোগবাদী এবং অনেক ক্ষেত্রেই ওয়ান টাইম। এমনকি নরনারীর বিয়েও এখন স্থায়ী বাঁধনের গ্যারান্টি নয়: ‘স্বাক্ষরের অপেক্ষায়/ একটি ডিভোর্স পেপার আর একটি/ কাবিননামা।’ [ ‘জলজ’, ঝরা পাতার র্যাপসোডি] এ ধরনের দায়হীন প্রেমহীন ওয়ান টাইম সম্পর্কের মধ্যে মহৎ মানবিক সংবেদনশীলতা কিংবা শুভবাদী সামাজিক দায়বোধ থাকে না। এ ধরনের মানুষ লায়লা ফারজানার চোখে ‘অর্ধমৃত মানুষ’, তাদের শরীরে প্রাণ আছে কিন্তু হৃদয় মরে গেছে। তারা জীবন্ত শরীরের খোলসে মৃত হৃদয়ের প্রাণি। ফারাজানা ‘খোলস’ নামের একটি দুর্দান্ত শিল্প-সুন্দর কবিতায় এ সময়ের পুঁজিবাদী বাজারে পণ্যমানুষকে চিত্রিত করেছেন।

এলিভেটরে প্রবেশ করলো

কিছু লাশ

নটিফিকেশন অন, অ্যালার্ম অন।

যার যার গন্তব্য-বাটন

পুশ করলো আরোহী লাশেরা

বিপ বিপ বিপ

এলিভেটর টুক অফ।

আমি অর্ধমৃতদের

অবজার্ভ করছি, এদের চোখ হলুদ

নিঃশ্বাস বিলম্বিত, অনিশ্চিত গন্তব্য

তবুও বেচাকেনায় আগ্রহী।

[‘খোলস’, ঝরা পাতার র্যাপসোডি]লায়লা ফারজানা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য পশ্চিমা সমাজের হালনাগাদ জীবনকে দেখেছেন সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে আর তাকে উপস্থাপন করেছেন শিল্পীর সুদক্ষ হাতে। পশ্চিমা সমাজে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রভাব সর্বগ্রাসী হলেও সেখানে আজও শিল্পসাহিত্যের চর্চা হয়। শিল্পসাহিত্যের ভুবনে যত পরিবর্তন, বিবর্তন, রূপান্তর সবকিছুই মূলত প্রথমে পশ্চিমা সমাজের শিল্পী-সাহিত্যিকদের হাতে সূচিত হয়। সেসব সমাজে নর-নারীর দাম্পত্য সম্পর্কের স্থায়িত্ব নানাভাবে হুমকিগ্রস্ত। তবে তাদের দেশপ্রেম, সততা ও স্বজাত্যবোধ প্রশ্নাতীতভাবে গভীর ও মজবুত। লায়লা ফারজানার কবিতায় এই দিকগুলোর ছায়া পড়েনি বললেই চলে। তিনি আত্মকথনের ভাষায় ও ভঙ্গিতে মানুষের একান্ত, সঙ্গোপন ও অন্তরঙ্গ অনুভব-অনুভূতি-অভিজ্ঞানকে কবিতায় রূপায়িত করেছেন। তাঁর কবিতায় শিক্ষিত সচেতন মানুষের বিশেষত সংবেদনশীল নারীর ভালোবাসাচালিত সুস্থ পারিবারিক জীবন কিংবা যৌথ জীবনের স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার বিচূর্ণ ছবি কখনও স্থাপত্যের সৌন্দর্যে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আধুনিক চিত্রশিল্পীর রংতুলির আঁচড়ের কারুকার্য নিয়ে কবিতা হয়ে উঠেছে। সেজন্য তাঁর কবিতায় রঙের ব্যবহার খুব বেশি। ডিজাইন বা নকশার ব্যবহারও প্রায়শ চোখে পড়ে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতি, নিত্যনতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার, বৈষয়িক উন্নতির অপ্রতিহত মাত্রা মানুষের জীবনে প্রচণ্ড রকমের গতি এনে দিয়েছে। একই সঙ্গে এই গতিসর্বস্ব জীবনের সামাজিক বাইপ্রোডাক্ট হয়ে দেখা দিয়েছে হৃদয়িক বিবর্ণতা ও অন্তরঙ্গ বাসনার মারাত্মক অবক্ষয়। অনেক সময় মানুষ ভুল গন্তব্যে সুখ পেতে চাচ্ছে। এসব নিয়ে সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক, অপরাধবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রচিন্তক প্রভৃতি শ্রেণির মানুষ নিশ্চয়ই ভাবছেন, কাজ করে যাচ্ছেন। কবি লায়লা ফারজানার মনেও সেসব ভাবনা তোলপাড় সৃষ্টি করে। তিনি শিল্পী। তিনি কবি। তাঁর প্রকাশ হয় প্রতীকে, উপমায়, উৎপ্রেক্ষায় কিংবা অভিনবতায় অদ্ভুত সুন্দর চিত্রকল্পে। তিনি দুজন নর-নারীর হৃদয়িক সম্পর্কের ধরন ও প্রয়োজন নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কাছে আসা মানুষের বিশেষত পুরুষের মাঝে ‘নীল ইগুয়ানা’-কে খুঁজে পান। সেই নীল ইগুয়ানা তাঁর ভাবনাকে রক্তাক্ত করে, তাঁর অন্তরঙ্গ কল্পনার ছালবাকল ছিঁড়ে নেয়। (‘নীল ইগুয়ানা’, নীল ইগুয়ানা) অথচ এমনটি হওয়ার কথা নয়। সকল নর-নারীর হৃদয়ের পিপাসা ও শারীরিক অনুভবের ক্ষুধা প্রায় অভিন্ন হওয়ার কথা। ক্ষণস্থায়ী নশ্বর জীবনে অন্যের হৃদয় ছিন্নভিন্ন করা কিংবা বাবুইজুটির মতো তার সৃজনশীল মনকে রক্তাক্ত করে আরেকজন মানুষের সুখ পাওয়ার কথা ছিলো না। কিন্তু অগ্রগামী বৈষয়িকতাসর্বস্ব সভ্যতা মানুষকে ভুল ঠিকানাগামী করে তুলেছে এবং তুলছে। মানুষ প্রকৃত অর্থে মানবিক ঠিকানায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হচ্ছে। বার বার গতি বাড়াচ্ছে, রাস্তা বদল করছে কিন্তু গন্তব্য রয়ে যাচ্ছে অধরা। কারণ গোড়ায় গলদ। ভুল করে ভুল গন্তব্য নির্ধারণ। মানুষ তার সুখের জন্য কত কিছু চায়! কত কিছুর পিছে ছোটে। সেভাবেই জন্ম নেয় ধনলিপ্সা, লাম্পট্য, ধর্ষকামিতা, সাম্রাজ্যবাদিতা, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক স্বৈরাচারিতা ইত্যাদি। এ কারণে একজন ভ্রান্ত মানুষের কোথাও পৌঁছানো হয় না। সে ছোটাছুটি করে সারা জীবন এবং সেভাবেই শেষ হয়ে যায় তার আয়ুর মেয়াদ। এ ধরনের মানুষ অন্য মানুষের জীবনকেও অস্থিরতায় উদ্বেল করে রাখে―প্রকৃত গন্তব্য থেকে দূরে। লায়লা ফারজানা এমন করুণ―গভীর অর্থে ব্যর্থ জীবনকে ‘স্যুটকেস’-এর উপমায় চিত্রিত করেছেন তাঁর একই শিরোনামের কবিতায়। রূপক ও প্রতীকের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ ও সুন্দর হয়ে উঠেছে সেই কবিতা। (‘স্যুটকেস’, নীল ইগুয়ানা) অথচ আসল সুখের জন্য, টেকসই প্রশান্তির জন্য, সামাজিক সংহতি অনুকূল পারস্পরিক সৌহার্দ্যরে জন্য মানুষের দরকার মানুষকেই। মানুষের প্রয়োজন মানুষেরই ভালোবাসা। মানুষের প্রয়োজন মানুষেরই সঙ্গ। মানুষের প্রয়োজন একটি জীবনব্যাপী আরেকজন নির্ভরযোগ্য প্রেমময় মানুষ,―সবুজ হৃদয়ের মানুষ,―সুস্থ ভাবনার মানুষ। পশ্চিমা সভ্যতার স্রোত ছুঁয়ে বসবাস করে লায়লা ফারজানার জীবনদৃষ্টি পক্ষপাতে একমুখো হয়ে যায়নি কিংবা পাশ্চাত্যের কোনও পিছিয়ে পড়া সেকেলে মানুষের মতো একচক্ষু হরিণ হয়ে থাকেনি। তিনি মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, ভাবনার পার্থক্য, উপলব্ধির ভিন্নতা, বিচার-বিবেচনার মাত্রাগত তারতম্য ইত্যাদিকে স্বীকার করেন। তাঁর জীবনদৃষ্টির উজ্জ্বলতম দিকটি হচ্ছে, তিনি প্রকৃতির মাঝে বিরাজমান বৈচিত্র্যের মধ্যে সুস্থ ঐক্য চান। দুজন নারী-পুরুষ প্রেমে পড়ে কিংবা দাম্পত্যজীবনের অধিকারী হয়ে আপন সত্তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই গড়ে তুলবে ভালোবাসাভরা একতা,―এটাই তাঁর চাওয়া। হাতের পাঁচটি আঙুল সমান মাপের নয়, তাদের অবস্থানও সার্বক্ষণিকভাবে আলাদা কিন্তু কাজের সময় তারা মিলে গিয়ে শক্তি ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। নরনারীর দাম্পত্য জীবন, কর্মজীবন, খেলাধুলা জীবন, শিক্ষাজীবন, পথচলা জীবন―এসব কিছুই মহিমান্বিত সৌন্দর্যে, অন্তরঙ্গ উপভোগ্যতায় এবং সেভাবে মহত্তম সার্থকতায় যাপিত হতে পারে। কিন্তু আজকাল মানুষ শুধু বৈষয়িক সাফল্য নিয়ে সকল শক্তি ও সময় ব্যয় করে, ফলে সার্থকতার সন্ধান তার ভাবনার এবং অবশ্যই নাগালের বাইরে রয়ে যায়। কিন্তু এই বৈষয়িকতাসর্বস্ব মানুষের হাটে আজও দুচারজন নরনারী আছেন যারা হৃদয়ের ধর্ম হিসেবে ভালোবাসাকেই মেনে চলেন। তাঁরা সংখ্যায় ভীষণ সংখ্যালঘু । আর এমন বাস্তবতাতেও নারীরা পুরুষের চেয়ে আজও বেশি বেশি গোছানো সংসার বা দাম্পত্যজীবনে বিশ্বাস করেন আর দায়হীন মুক্তজীবনের অনেকখানি একচেটিয়া সুবিধাভোগের উৎসাহী অনুসারী হচ্ছেন পুরুষরা। অকাল বিচ্ছিন্নতার অন্তরঙ্গ বেদনার ভার নারীকেই বহন করতে হয়। লায়লা ফরাজানার প্রচুর সংখ্যক কবিতায় সেই বেদনার ছাপচিত্র সহজেই চোখে পড়ে।

আজকাল অনুভূতিগুলি ধূসর পাথর,

যেন কার অপেক্ষায়―

অপার্থিব দরজার পাশে

ঝুলন্ত একটি বিষণ্ন টি-শার্ট।

নখের আঁচড় আঁকড়ে ক্লান্ত

দলচ্যুত কালো পা ভাঙা পিঁপড়া।

খসে-পড়া পরাগসুলভ

দেয়ালের ওপাশে তোমার হাসি।

[‘একটি টি-শার্ট আর অদৃশ্য দরজা’, ঝরা পাতার র্যাপসোডি]লায়লা ফারজানার কবিতায় অন্তরঙ্গ বেদনা ও দিগন্তছোঁয়া হতাশার ছাপচিত্র রাজত্ব করে বটে কিন্তু হতাশা তাঁর কবিতার নিয়ামক ফ্যাক্টর নয়; তাঁর কবিতায় আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক জীবনের মানবীয় অবক্ষয় নানা রঙে শিল্পের শরীরকে রঞ্জিত করে কিন্তু অবক্ষয় আসক্তি তাঁর কবিতার মর্মবাণী নয়; দায়হীন মানবীয় সম্পর্কের দাপট তাঁর কবিতার উঠোনে ও আঙিনায় জয়ধ্বনি দেয় কিন্তু প্রেমহীনতার বিজয় তাঁর কবিতায় জাস্টিফিকেশন লাভ করে না। লায়লা ফারাজানা নরনারীর মানবীয় সম্পর্কের বিরানভূমির ক্যানভাসে স্বপ্নভঙ্গের ছবি আঁকেন। সেসব ছবি বিধ্বস্ত গাজার মতো দেখায়, সেসব ছবি ভারতীয় উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক বুলডোজার কবলিত ধর্মীয় সংখ্যালঘুর বিরানমুখী অস্তিত্বের মতো দেখায় কিন্তু সেসবের জয়গান তাঁর কবিতা নয়। নিবিড় অবক্ষয়ে অস্তিত্ব সংকটে পড়া নর-নারীর প্রেম ভালোবাসা তার আদি সবুজ রূপে ও সচ্ছল প্রাণে ফিরে পাওয়ার পরোক্ষ প্রত্যাশার কথা বলে তাঁর কবিতায়। সেই উচ্চারণ রাজনৈতিক দাবিচালিত স্লোগানের মতো নয়, তাঁর প্রত্যাশার উচ্চারণ চিত্রশিল্পীর রঙ-তুলির ভাষার মতো পরোক্ষ ও সংকেতনিবিড়। তিনি ঝরাপাতার মহাকাব্য রচনা করেন হৃদয়ে চোখ রেখে আক্রান্ত বৃক্ষের গোড়ায় এবং বাতাসে ছড়ানো বারুদের দিকে আঙুলে উঁচিয়ে। তিনি কবিতায় নীল ইগুয়ানার আগ্রাসী তৎপরতার দুঃস্বপ্নের রাত রচনা করেন জানালা খুলে রেখে জোছনার আগমনের অবুঝ স্বপ্নকে বুকে বাঁচিয়ে রেখে এবং আগ্রাসন-আক্রান্ত দরজায় প্রেমময় প্রভাতের একটা নকের প্রত্যাশার মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে বিড়ম্বিত ঘুমের চোখে। বৈষয়িক ভোগবিলাসের উন্মত্ত প্রতিযোগিতার জয়যাত্রার হাটে প্রেম ভালোবাসা পিয়াসী চিরায়ত হৃদয়মনের এই স্বপ্ন রোমান্টিক নাকি আধুনিক নাকি উত্তর-আধুনিক―এই বিবেচনা অপ্রয়োজনীয়। যার চোখে রোমান্টিক সম্পর্কের ছিটেফোঁটা স্পর্শও নেই, তার আর যাই হোক কবিতা রচনা করতে আসার কথা নয়। একখানা ‘রিটা অ্যান্ড দ্য রাইফেল’ সৃষ্টি করতে হলে তার মনে মাহমুদ দারবিশের অবুঝ-সবুজ রোমান্টিকতা থাকতেই হয়। হইচইহীন পাহাড়ের গহন বুকের অতৃপ্ত রোমান্টিকতা দগ্ধ হতে হতে একসময় জন্ম দেয় উচ্ছল ঝরনার যা পেতে চায় অতল জলের শান্তি। সে পথেই ক্যালকুলেটর রাতের চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করে জেগে থাকা বুক থেকে জন্ম নেয় সবুজ স্বপ্নভাষী কবিতা। ফেলে যাওয়া―ভেঙে পড়তে বসা ‘পুরান বাড়ি’-কে সাজাতে রচিত হয় স্বপ্নের প্রাক্কলন যেখানে সমান ভূমিকায় থাকে আধুনিক স্থপতির জ্ঞান আর চিরায়ত হৃদয়ের পিপাসার চাহিদাপত্র।

কিন্তু তুমি আর ওই বাড়িতে থাকো না।

তবু ভেঙে পড়া ছাদ আর কার্নিশের শব্দে আমার কষ্ট হয়―

ঘাসের সবুজ সেফরনে আগাছাগুলো পা জড়িয়ে ধরে। লতাগুলি ছাঁটা দরকার;

আর প্রয়োজন নতুন পেইন্ট, নতুন নুড়ি,

তবে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ?

তোমাকে―

তবু এখনো চার দেয়ালের মধ্যেই বসবাস

[‘পুরান বাড়ি’, নীল ইগুয়ানা]লায়লা ফারজানার কবিতার কেন্দ্রীয় চরিত্র তিনি নিজে নাকি সমাজের আর দশজন মানুষ তা নিয়ে বিদগ্ধ পাঠক ভাবতেই পারেন কিন্তু কবিতার বিচারে সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, কবিতার কেন্দ্রীয় চরিত্র বা চরিত্রগুলো এই বৈষয়িকতা সর্বস্ব প্রযুক্তি যুগের মানুষ, ভোক্তা, অনিচ্ছুক পণ্য এবং অসহায় শিকার। মানুষে মানুষে টেকসই মানবীয় সম্পর্কের বাঁধনগুলো হচ্ছে প্রেম-ভালোবাসা, পারিবারিক দায়বোধ, সামাজিক দায়বদ্ধতা ইত্যাদি। সম্পর্কের সুতোয় প্রেমের বাঁধন না থাকলে সাক্ষী সমর্থিত কাবিননামা দুজন নরনারীকে বেশিদিন আটকিয়ে রাখতে পারে না। তখন অবস্থা হয় এমন: ‘আমার চোখের খয়েরি জবার ফুল/ নীলচে রাতের চাঁদ-পোড়ানো ত্রাসে,/ আমার আঁধার রাত্রি জাগার ভুল,/ আমার কথার একটি প্রবল গ্রাসে/ তোমার হাতে অন্য নারীর দুল।’ [‘সীমান্ত’, নীল ইগুয়ানা] প্রেম-ভালোবাসা, পারিবারিক বাঁধন, সামাজিক সংহতির বিপরীতে বস্তুতান্ত্রিকতা, বৈষয়িকতা, ভোগবাদ, প্রযুক্তির দাপট ইত্যাদির কেন্দ্রে বসে সাহিত্যচর্চা করেছেন লায়লা ফারাজানা। কিন্তু তাঁর কবিতায় প্রকাশিত সকল বেদনা, সকল হাহাকার, সকল একাকিত্ব আর যাবতীয় নিঃসঙ্গতার মূলে আছে তাঁর চোখের সামনে মানুষকে ঘিরে নিকটজন হিসেবে জীবনে আসা আর চারপাশে থাকা নিকটজনদের কাছ থেকে প্রেম-ভালোবাসা পাওয়ার অভাব। তাঁর আধুনিক ও অগ্রসর প্রাণ চায় আধুনিক মানুষ শহুরে বাড়ির শহুরে বাগানে শহুরে রাস্তায় হাঁটবে। আধুনিক জীবনের মানবসৃষ্ট উপকরণ আর প্রকৃতির পুরাতন সবুজ সম্ভার এই দুইয়ের সমন্বিত উপস্থিতি সমৃদ্ধ করে রাখবে সংবেদনশীল মানুষের ভালোবাসার তৃষ্ণাভরা অস্তিত্ব। কিন্তু বাস্তবে সেটা ঘটছে না।

লায়লা ফারজানা মনেপ্রাণে একজন বিশ্বনাগরিক। পশ্চিমা সভ্যতার উঠোনে বসবাস করায় সেখানকার প্রকৃতি ও পরিভাষার দাপট আছে তাঁর সৃষ্টির গায়ে। কিন্তু তিনি একেবারে আটকে থাকেন না। তাঁর সৃজনশীল মন পরিভ্রমণ করে বেড়ায় বিশ্ব-মহাবিশ্ব। তাঁর একই কবিতার ক্যানভাসে ঠাঁই লাভ করে চাঁদের অরবিট, নিউইয়র্কের নিঃসঙ্গ পাইন গাছ, চাইনিজ ড্রাগন, মায়া-ইনকার চিতা, ফারাও যুগের মিশরের মানুষ, মহাশূন্যের ইথার নোড, মেসোপটেমিয়ান অসুর, ভারতীয় গঙ্গাস্নান, মহাচান্দ্র, চন্দ্রগ্রস্ত নেকড়েদের ডেরা, চন্দ্রগ্রহণ, গ্রহ-নক্ষত্রদের কক্ষপথ, চন্দ্রগ্রহণের অন্ধকার কফিনে প্রবঞ্চিত জীবনের সমাধিশয়ন ইত্যাদি। সমাবেশ রচনা করে। [‘চন্দ্রগহণ’, নীল ইগুয়ানা] কোথাও অনিয়ন্ত্রিত নস্টালজিয়ার গদগদ উচ্ছ্বাস নেই। কিন্তু তারপরও ছিন্নমূল ভালোবাসা ও বেদনা এমবোস ছবির মতো আড়ালের প্রকাশ হয়ে আছে তাঁর কিছু কিছু কবিতায়। জগতের নানা প্রান্তের নানা মিথের পাশাপাশি কিছু বাংলাদেশি দিনরাত জায়গা করে নেয় তাঁর কবিতার ভাঁজে ও খাঁজে। চিত্রশিল্পী রুশোর বেড়াল, বতিচেল্লির ভেনাস, ক্রাইমসন রাজার আদালত, সুরমাই মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া এলিস, ব্রুকলিন মিউজিয়ামের দেয়াল, কবি এফ স্কট ফিটজেরাল্ড, সক্রেটিসের পার্ক, গুয়ের্নিকার ক্যানভাস, হ্যামিলনের উজাড় করা সুর, সিন্দাবাদের বাঁশি, শেহেরজাদের সম্মোহনী ঘোর, ইভানের ঘোড়া, প্রেমিকার লুম্বিনী কানন প্রভৃতির পাশাপাশি লালন সংগীতের মতো ফিরে আসা সাহেবের দল, পানসুপারি খাওয়া, কর্ণফুলীর গলিত সাইডারে দারুচিনির তীব্রতা, কাপ্তাইয়ের ঝিনুকের মালায় খয়েরি কালো ডোরা, পলাশীর পলাশ, লালবাগের ইটের প্রাচীর, পানাম নগরের শ্যাওলামাখা, বিদ্রোহী মৃন্ময়ী, হিমুর হলুদ পাঞ্জাবি, শেষের কবিতার লাবণ্য, সম্মোহনী রসে টইটম্বুর মোরব্বা, শরতবাণীর বীণা, রিকশার টুংটাং, টগবগ করে ফুলে ওঠা সাঁতারুর লুচি, তেঁতুলের গোলা আচার, তেলভরা বিশাল কড়াই, আমড়ার সবুজে লাল লবণে সিঁদুর, ধোঁয়াশায় জেগে ওঠে ডুগডুগি আর লেইছ-ফিতাÑ‘অ্যাই চিনাবাদাম চিনাবাদাম চিনাবাদাম’, ঘুমপাড়ানি গান, পুরোনো কাচের বয়ামে রাখা আমের মোরব্বা, তেলে নিশান-পড়া সাদা টুপি, বাবার কপালে নামাজের বাঁকা কালো দাগ, গঙ্গাস্নানে খোঁজা নির্ভানা, পথের পাঁচালীর অপু, কেতুপুরের কুবের মাঝি প্রভৃতি টুকরো টুকরো ছবি যুগপৎভাবে তাঁর বিশ্বনাগরিকবোধ এবং শেকড়ের প্রতি টানকে প্রত্যয়ন করে। লায়লা ফারজানা শৈল্পিক নৈপুণ্যের সঙ্গে তাঁর বিশ্বনাগরিকত্ববোধ ও বিশ্বপ্রেমকে অভিনব সংশ্লেষে মনোজ্ঞ কবিতা করে তুলেছেন। আধুনিকতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও শেকড়ের ঘ্রাণ এসবই কাঁটাতারের বেড়াভাঙা ব্যঞ্জনায় খুঁজে পেয়েছে ভালোবাসার ভাষা।

কেমন হতো, যদি

হিমুর হলুদ পাঞ্জাবির

ঝলসানো রোদ

একটু গড়িয়ে যেত

ওকুলাসের বুক চিরে ?

আর আমি

ব্যাটারি ট্যানেলের পাশঘেঁষা

কোনো স্টারবাকসÑএ

চুমুক দিতাম এলাচভেজা

সুঘ্রাণী দুধচায়ে

কিংবা ধরো

আমি হতাম লাবণ্য

আর তুমি হতে

এফ স্কট ফিটজারেল্ড

হতো যদি এমন―

কী হতো!

[‘মধ্য গ্রীষ্মরাতের স্বপ্নের মতো’, ঝরা পাতার র্যাপসোডি]লায়লা ফারজানার কাব্যভাষায় বিদেশি শব্দের প্রয়োগ নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে কিছু কথা বলাই যায়। ভাষা তো নদীর মতো প্রবহমান। সে গতিপথ পরিবর্তন করে। আর তার গ্রহণক্ষমতা অনিঃশেষ। নদী তো বৃষ্টি, ঝরনাধারা, উজানের ঢল, বাতাসের উড়ে আসা ধুলো, ফেলে দেওয়া জঞ্জাল কতকিছুই আত্মস্থ করে নেয়। ভাষাও অনেকটা তেমনি। শেক্সপিয়ারের যুগের ইংরেজি ভাষা আর এখনকার ইংরেজি ভাষার মধ্যে পার্থক্য অনেক, তেমনি বড় পার্থক্য আলাওলের বাংলা ভাষার সঙ্গে ইন্টারনেট জমানার উত্তর-আধুনিক কবিদের বাংলাভাষার মধ্যে। লায়লা ফারজানা তাঁর কবিতায় প্রচুর ইংরেজি শব্দ, প্রযুক্তিগত পরিভাষা, বিজ্ঞানের পরিভাষা, স্থাপত্যবিদ্যা-প্রকৌশলবিদ্যা-চিত্রশিল্প-সিনেমা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত টেকনিক্যাল পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। এতে করে তাঁর কবিতার প্রকাশক্ষমতা ও অভিনবত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে খুবই উঁচু স্তরের এবং শিক্ষিত সাধারণের মাঝে অপ্রচলিত শব্দ ও পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এতে করে কোথাও কোথাও ভাষায় এক ধরনের অয়োময়তা সৃষ্টি হয়েছে এবং শৈল্পিক উপভোগ্যতায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে চেয়েছে। আমি নিজেও অপ্রচলিত বা বিদেশি শব্দ ব্যবহারের পক্ষে বরাবরই। তবে কবিতা মূলত ছন্দপ্রেমী প্রকাশ বলে ব্যবহারের সময় ভাষার সাবলীলতা অটুট রাখার বিষয়টি মনে রাখলে ভালো হয়। ভাষার সাবলীলতা অক্ষুণ্ন রেখে প্রাতিস্বিক স্বরের কবিতা রচনায় লায়লা ফারজানার সক্ষমতা প্রমাণিত। এই সময়ের অন্যান্য কবির মতো তাঁর ঝোঁক মূলত গদ্যগন্ধী অক্ষরবৃত্তের প্রতি। কিন্ত তিনি মাপা অন্ত্যমিলেও কবিতা রচতে পারেন। তেমনি মিশ্র ছন্দের অভ্যাস আছে তাঁর । নানা রং ও ঘ্রাণ মিশিয়ে দেশি-বিদেশি মিথ সহযোগে একই সঙ্গে উপভোগ্য প্রকাশ ও মোহনীয় আড়াল নিশ্চিত করে তিনি চমৎকার নৈপুণ্যে গাঁথতে পারেন পঙ্ক্তিকে ছন্দের দোলায়।

বার্নটসিয়েনা পাতার ধুলো মেখে

এখন আমার অষ্ট-প্রহর ভয়

খানিকটা পিঙ্ক অনেকখানি সাদা

মত্ত ড্রাগন বাতাস ঠেলে

স্রোতের মতো বয়

হ্যামিলনের উজাড় করা সুরে

শুষ্ক ফুলের উজাড় করা মায়া

মৌরি ফুলের বৈরী ব্যথার ঘ্রাণে

এলোমেলো ঘাসের ওপর

পাতার মতো ছায়া―

দূরের দ্বীপে, সিন্দাবাদের বাঁশি

শেহেরজাদের সম্মোহনী ঘোর

তিনটি আপেল একলা পড়ে স্নান

সন্ধ্যারাতেই আবার হলো ভোর

[‘শেহেরজাদ’, নীল ইগুয়ানা]লায়লা ফারজানা বাংলা, বিদেশি ও প্রযুক্তিগত শব্দের ব্যবহারে, উপমা নির্মাণে এবং চিত্রকল্প সৃষ্টিতে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কবিতায় মাঝেমাঝে নতুন স্বাদের উপমা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। ‘বতিচেল্লি’র ভেনাসরা যেমন শক্ত ঝিনুকের খোলস ভেঙে চিরযৌবন নিয়ে দাঁড়ায়―‘আমিও ফুঁড়ে উঠলাম’, ‘মুখবন্ধ প্রেমপত্রের মতো ছড়িয়ে আছে সি-শেলেরা’, ‘বুনো ঘাসের মতো টেক্সচারাল রাজহংসী হওয়ার স্পর্ধাই নেই আমার !’, ‘একদিন চলে যাবো আর ফিরবো না/ হাজারবার সুরঞ্জনা বলে ডাকলেও না।/ যেমন পাখিরা উড়ে যায়―/ পালক পড়ে থাকে।’ , ‘অনেকগুলো চোখ―অনেকগুলো স্বপ্ন/ পিংপং বলের মতো―/ কখনো সংঘর্ষ/ কখনো চুম্বন―’, ‘তুমি যখন হাসো / পালকের মতো হাল্কা হয়ে যায় পৃথিবী।’, ‘আমার মায়ের স্মৃতি―নামি পারফিউমের/ মতো অভিজাত নয়’, ‘আর সব ভালো মেয়েদের মতো/এখন আমি অনেক শান্ত’, ‘লাল সংগীতের মতো ফিরে আসে সাহেবের দল’, ‘অনুবাদ-কবিতার মতো দুর্বোধ্য’, ‘তুষরিত সাদা ঘাসে ঝড়ের শীতল হাওয়া যেনÑফেনিল সমুদ্রে শ্লথ গতিতে সাঁতার কাটা এক ধীর অজগর।’, ‘এল গ্রোকোর রাতের দৃশ্যের মতো’, ‘ম্যামেথের মতো আদিম ঘুমের উলেন-ব্যথা গুটি ছাড়িয়ে ধীর পায়ে যায় থেমে’, ‘পাশের বাড়িটির মেয়েটির মুখ তোলা দূরবর্তী চাহনির মতো কাছে আসা মৃত্যু’, ‘কেঁচো হয়ে নিউরনগুলো যখন কুরে খায় মস্তিষ্কের মাটি’, ‘আসবাবের বিপরীতে পড়ে যাওয়া ছবির ফ্রেমের মতো’, ‘প্রতিটি বৃষ্টির ফোঁটার মতো পৃথক’ প্রভৃতি পঙ্ক্তি বা পঙ্ক্তির অংশবিশেষ কবিতায় অভিনব সুন্দর শৈল্পিকতা সৃষ্টি করেছে উপমার অভিনবত্বে ও অনন্যতায়। লায়লা ফারজানার কাব্যভাষার অন্যতম প্রধান উপকরণ চিত্রশিল্পীদের মতো রঙের ব্যবহার এবং শব্দ সহযোগে স্থপতিদের মতো নকশা আঁকা। রঙের ব্যবহারে তাঁর উৎসাহ ক্লান্তিহীন। মূলত শব্দের তুলিতে বেদনার ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি কল্পনায় শিল্পীর হাতের রঙ-তুলি হাতে রাখেন। অন্তঃসলিলা আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্রেও তিনি রঙের ব্যবহার করেছেন। তাঁর হাতে রচিত চিত্রকল্প যতখানি কবির কল্পনা ততখানি অঙ্কনশিল্পীর হাতের কাজও। কখনও কখনও তাঁর সাথে যোগ ঘটে প্রকৃতিপ্রেমিক ক্যামেরাম্যানের। এভাবেই তাঁর কবিতার চিত্রকল্প যুগপৎভাবে সৌন্দর্যরঙিন এবং অর্থব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে।

পলাশীর পলাশ নয়

ফ্যাকালটির রুপালি দেয়ালের মতোই

ফ্যাকাশে আমি―

সকাল-বিকাল শুধু সূর্যই রাঙায় আমাকে;

জিরাফের সোনালি গ্রীবা নিয়ে ঐ দূর থেকে,

জেব্রাকাটা হরাইজন্টাল শেড-শ্যাডো ফেলে,

নিরুদ্দেশ করিডোরের রুপালি সরু পথে।

[রুপালি স্থাপত্য’, ঝরা পাতার র্যাপসোডি]অথবা

থকথকে কান্নার প্যাস্টেল জমে গেছে বুকে। বুক জমা বেগুনি প্যাস্টেল ঠেলে

নিঃশ্বাসগুলো এখন ক্রমবর্ধমান বোগেনভিলিয়া।

দূরের আকাশে অদৃশ্য তারাদের সাঁতার।

আস্তে আস্তে গুটিয়ে যাই আমি। গুটানো কার্পেটের মতো।

[‘সান্দ্র ৩’, নীল ইগুয়ানা]লায়লা ফারজানা ছোট ছোট সমৃদ্ধ চিত্রকল্প রচনাতেও দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। ‘দূরের সাদা খরগোশের কাছে চেলসি সন্ধ্যা শুরু―’, ‘মুখ ঘুরিয়ে গা ঝাড়া দেয় সবুজ ড্রাগনের সাদা জিভের ডগায় লেক হাউসের চাবি।’, ‘কতগুলি সামুদ্রিক মিথ্যা ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে ভীষণ নোনা।’, ‘জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে যাক ক্যালিফোর্নিয়ার গোলাপি সানসেটগুলো।’, ‘সিলিং ফ্যানের দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দ অস্থির আমি।’, ‘ছাদে দাঁড়িয়ে খোলা আকাশের সাথে রাগারাগিই তো!’, ‘দু’টি কাঁটার মাঝখানে একপ্রস্থ রঙিন উল।’, ‘পাতাদের ছাইয়ে গাছেদের স্বপ্ন ভেসে বেড়ায়’, ‘পাতারা পায়রা হয়ে ভাসছে আকাশে।’, ‘একটি নরম বিপদসংকেতে ঘরটি পরিপূর্ণ।’, ‘সময়ের নির্দিষ্ট মুহূর্তে স্থির বাতাসের হাঁটাহাঁটি’, ‘ত্রিকোণ গ্যাসের বুদ্বুদে চেরির হাসি।’, ‘শহুরে আলোর আড়ালে ক্লান্ত ল্যাম্পপোস্ট মানুষের সহানুভূতির সীমাবদ্ধতায় বিবর্ণ।’, ‘এখন আমার কাঁধে প্রবঞ্চক চাহনির মতো অলস ঢলে থাকা তার অবসন্ন মুখ―’, ‘ত্রিকোণ জ্যামিতিক নাক বেয়ে বর্ণহীন ঠোঁট বিচ্ছেদের ছায়ায় বিভক্ত।’, ‘অলোকবর্ষের সুপ্রাচীন ধুনে মগ্ন অ্যান্ড্রোমিডার ফসিলে ম্যাগেলানিক মেঘেরা।’, ‘স্বাক্ষরের অপেক্ষায় একটি ডিভোর্স পেপার আর একটি কাবিননামা।’―প্রভৃতি চিত্রকল্প তাঁর কবিতাকে বহুমাত্রিক অর্থব্যঞ্জনায় এবং অভিনব শৈল্পিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ করেছে। লায়লা ফারজানা বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী কবি। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, স্থাপত্যবিদ্যা, চিত্রশিল্প, নক্ষত্রবিজ্ঞান, সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস, সমুদ্রবিজ্ঞান, আবহাওয়া বিজ্ঞান, আন্তঃমহাদেশীয় মিথ এবং সর্বোপরি বিশ্বসাহিত্য বিষয়ে তাঁর শাণিত জ্ঞান কবিতার ভাঁজে ভাঁজে খাঁজে খাঁজে সোনালি আলোর কণা কিংবা মুক্তোর দানা হয়ে বুদ্ধিদীপ্ত উচ্চমার্গীয় সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। তাঁর কবিতার স্বাদ পাঠকের শাণিত মেধা, All round knowledge ও অনুসন্ধিৎসু পরিশ্রম দাবি করে।

লায়লা ফারজানার কবিতা হচ্ছে জটিল নকশায় নির্মিত অট্টালিকার দেওয়ালে আঁকা শাশ্বত প্রেম-ভালোবাসা ভরা হৃদয়ের অধিকারী আধুনিক ও শিক্ষিত মানুষের অঘোষিত চাওয়া এবং পাওয়া না-পাওয়ার রক্তরঙা ছবি―ওভারল্যাপিং এবং অমীমাংসিত।

লেখক : কবি ও গবেষক