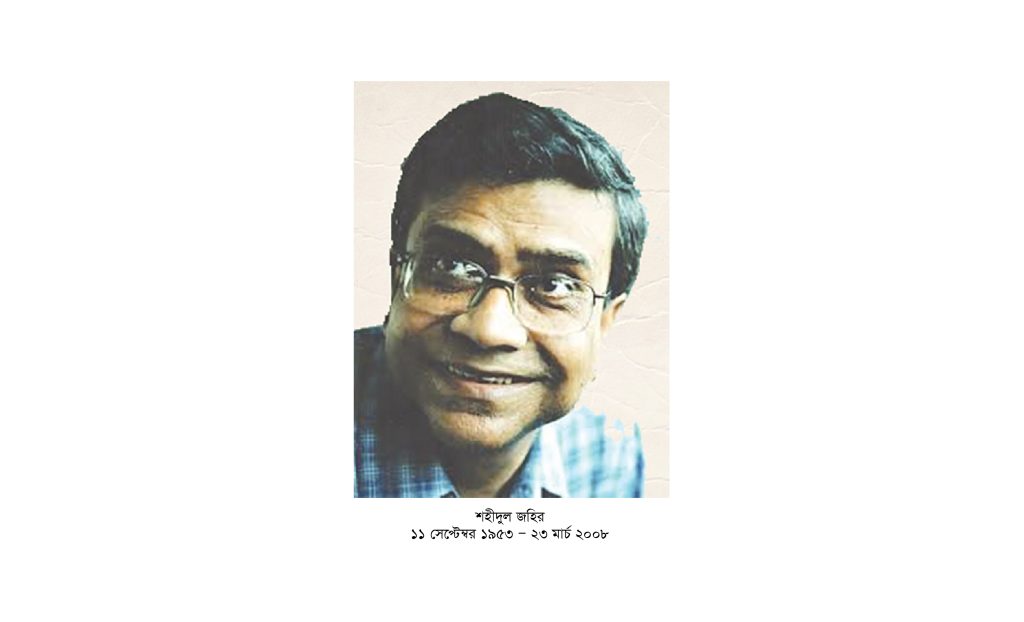

সাক্ষাৎকার : ‘স্বাধীনতার চাইতে বড় অর্জন আমাদের আর নাই’ -শহীদুল জহির

প্রশ্ন : এটি তো আমাদের বিজয়ের মাস, গতকালই আমরা মহান বিজয় দিবস পালন করলাম। সমকালীন রাষ্ট্রীয়-সামাজিক বাস্তবতায় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ―এসব সম্পর্কে আপনার সমুদয় ভাবনা জানতে চাচ্ছি।

উত্তর : একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার চাইতে বড় অর্জন আমাদের আর নাই। তা সত্ত্বেও আমার তো মনে হয় বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গটা বেশ জটিল রূপ নিয়েছে। কারণ এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা, বিভিন্ন কথা তো আসছে। এটা তো সত্যি যে, মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন দল, গ্রুপ অংশগ্রহণ করেছে। একটা অংশ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ তো করেই নাই বরং বিরোধিতা করেছে। এখানে এ কথাও বলতে হয়, স্বাধীনতার পক্ষের বিভিন্ন দল বা গ্রুপ তখন মুক্তিযুদ্ধের জন্য এক হয়েছিল এবং এই একতার জন্য যুদ্ধ এভাবে চালায়া যেতে পেরেছিল। তবে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী গ্রুপগুলোর ভিতর ভাবনার দিক থেকে মৌলিক পার্থক্য ছিল, যা এখনও আছে। এদের বিভিন্ন আইডিয়া ছিল। তবে সাধারণ মানুষ যারা যুদ্ধে গিয়েছিল তারা কিন্তু দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন নিয়াই গিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণকে কোনও আদর্শিক তত্ত্বের দ্বারা আদর্শায়িত করা যাবে না। তবে আমার বিশ্বাস, সাধারণ মানুষ কোনও তত্ত্বের বাস্তবায়নের জন্য যুদ্ধে না গেলেও তাদের স্বতঃস্ফূর্ততার কারণে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সীমিত অর্থে একটা জনযুদ্ধই ছিল। সব কিছু মিলায়া বর্তমান রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ নিয়া খোলামেলাভাবে কথা বলাও প্রায় অসম্ভব হয়া গেছে।

প্রশ্ন : তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করল তাদের কোনও রাজনৈতিক আকাক্সক্ষা ছিল না! কিন্তু যুদ্ধের ভিতর দিয়ে কি সার্বিকভাবে কিছু প্রগতিশীল বোধ গড়ে ওঠেনি ?

উত্তর : অনেকের হয়তো পলিটিক্যালি কোনও নির্দিষ্ট ভাবনা ছিল না, দেশ স্বাধীন করার বিষয়টা ছাড়া, তবে নেতৃত্বের দিক থেকে একটা রাজনৈতিক দল তো ছিলই। এছাড়া বামপন্থি যারা তারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। একটা তো ছিল জাতীয়তাবাদী অংশ, এরা স্বাধীনতার ব্যাপারটা মোটাদাগেই বুঝত। মুক্তিযুদ্ধের পরে এরা ঠিক প্রগতিশীল বা আদর্শগতভাবে তেমন কোনও কিছু করতে পারল বলে মনে হয় না। না পারার কারণও হয়তো ছিল। তবে এসব ব্যাপারে সঠিক কমিটমেন্ট থাকা অনেক বড় ব্যাপার বলে আমি মনে করি। স্বাধীন হওয়ার পর যে দায়িত্ব পালন করা দরকার ছিল তা করা যায় নাই। আসলে দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর নেতৃত্বদানকারী মূল দলটির সামনে কিছু করার থাকল না। কারণ তাদের টার্গেট ছিল স্বাধীনতা। আর ছোট ছোট যেসব বাম রাজনৈতিক দল ছিল তারাও সমাজ-বিপ্লব এবং প্রগতিশীলতার বিষয়টা আগায়া নিতে পারে নাই। জনগণ যারা ক্ষেত-খামার, কল-কারখানা, স্কুল-কলেজ থেকে উঠে এসে এই যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করলো, তারা ১৬ ডিসেম্বরের পর যার যার জীবনে ফিরা গেল। ব্যাপার হচ্ছে, যারা যুদ্ধের বিরোধিতা করল, তারা ছাড়া, বিভিন্ন আইডিয়োলজির লোক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। কিন্তু তারাও বলা যায় যুদ্ধের পর বা বিজয়ের পর ছত্রভঙ্গ হয়া গেল, সত্যিকার অর্থে ছত্রভঙ্গ হলো না তারা যারা যুদ্ধের বিরোধিতা করল। যুদ্ধের ব্যাপারটা কিন্তু অতি তাড়াতাড়ি শেষ হয়া গেল, দেশ স্বাধীন হলো, পরে দেখা গেল নানা রকম সমস্যা, নানাবিধ দ্বন্দ্ব থেকে গেছে, যুদ্ধের ভিতর দিয়া এগুলার সমাধানের সময় পাওয়া যায় নাই।

প্রশ্ন : তবে এখানে আমার একটা ব্যাপার মনে হয়, আমি বিষয়টা একটু ভেঙ্গে বলি, আমরা যদি কিউবার দিকে লক্ষ করি তা হলে দেখব, প্রথমে সেখানে ফিদেল ক্যাস্ট্রোর নেতৃত্বে এক ধরনের প্রগতিশীল বুর্জোয়া আন্দোলন দেখা গেল। তাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বাতিস্তা সরকারের পতন ঘটিয়ে ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ প্রগতিশীল সমাজব্যবস্থার দিকে নিয়ে যাওয়া হলো, মানে ফিদেল ক্যাস্ট্রো ওই দিকে দেশটাকে নিয়ে গেলেন। স্বাধীনতার পরপরই আমাদেরও এমন লিডারশিপের প্রয়োজন ছিল, আমরা বোধহয় তা পাইনি। আপনার মন্তব্য জানতে চাচ্ছি।

উত্তর : আমাদের নেতৃত্বের প্রকৃতি কিউবার মতো ছিল না। যে মূল নেতৃত্ব আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের সময় পরিচালিত করেছিল তাদের আদর্শিক অবস্থান কোনও গোপন বিষয়ও ছিল না। তারা কিছু লুকায় নাই, তারা তাদের আদর্শের বিষয়ে পরিষ্কার বলেই নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। এটা তো সত্যি যে, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন ’৭০-এর নির্বাচন পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ছিল না, এটি ছিল পাতি বুর্জোয়ার নেতৃত্বে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। সঙ্গে উঠতি বুর্জোয়ারাও ছিল। প্রগতিপন্থি জাতীয় ইস্যুগুলাকে শনাক্ত করা বা আগায়া নিয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে বাম দলগুলো চিন্তার সমন্বয় বা নানা বিষয় চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কাজ করেছে। কিন্তু তাদের কাঠামোগত বা সাংগঠনিক দুর্বলতার দরুন তারা মূল নেতৃত্বে যেতে পারে নাই। স্বাধীনতার বিষয় নিয়া কথাবার্তা বলা বা কাজ করা, বাম দলগুলো কিন্তু বহু আগে থেকেই করছিল। অনুমান করি যে, এদের কাজের ফলে সমাজতন্ত্রের ধারণার বিষয়ে মানুষের মধ্যে হয়তো এক ধরনের আগ্রহ তৈরি হয়েছিল, হয়তো আকাক্সক্ষারই জন্ম হয়েছিল, যে কারণে আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রের কথা বলতে শুরু করেছিল। সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে সমাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এর কারণ তো স্পষ্ট যে এই আইডিয়াটা নিশ্চয়ই পপুলারিটিও অর্জন করছিল। কিন্তু এটুকুই। এই দেশের মানুষের ব্যাপারে একটা বিষয় আপনি খেয়াল করবেন, তারা রুটি-রুজির জন্য আন্দোলন করে না; বড় বড় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী বিষয় নিয়া আন্দোলন করে, ভাষার জন্য আন্দোলন করেছে, জাতিগত সম্মানের জন্য আন্দোলন করেছে, কিন্তু মজুরির ব্যাপারে, ভাত- কাপড়ের ব্যাপারে, কাজের ব্যাপারে আন্দোলন দানা বান্ধে নাই! সেই রকম কিছু হলে বাম দলগুলো আন্দোলন-সংগ্রাম করতে পারত, নেতৃত্বে চলে আসতে পারত। কথা হচ্ছে, তখন আন্দোলনটা ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী ধারার এবং এর নেতৃত্বে ছিল আওয়ামী লীগ। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ বলল সমাজতন্ত্র করলে তারাই করবে। আওয়ামী লীগের এই অবস্থান পরিবর্তনের ফলে অন্য বাম দলগুলোর সমস্যা হয়ে গিয়েছিল। কারণ আওয়ামী লীগের যে জনসমর্থন ছিল তা ছাপিয়ে বাম দলগুলোর প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া কঠিন ছিল।

প্রশ্ন : ’৭১-এ আপনার বয়স কত ছিল, যুদ্ধবিষয়ক আপনার স্মৃতিটাই-বা কেমন ?

উত্তর : তখন কিন্তু আমি যুদ্ধে যেতে পারতাম, তখন আমার বয়স ছিল ১৯ বছর। কিন্তু যাওয়া হয় নাই। এটা খুবই সংক্ষিপ্ত একটা যুদ্ধ ছিল। ইনটেনসিটি হয়তো খুব বেশি ছিল। যুদ্ধটা যদি আরও দীর্ঘ হইত, তাহলে আরও অনেক লোক মুক্তিযোদ্ধা হইত। একটা যুদ্ধে মোবিলাইজেশনের জন্য যে সচেতন প্রস্তুতি দরকার, আমাদের তা ছিল না। তবে এর ভিতরই একটা ছোট সচেতন ও সক্রিয় অংশও ছিল। আমরা যুদ্ধের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। এ কারণেই হয়তো পাকিস্তানি সামরিক সরকারের পক্ষে ২৫ মার্চের রাতের এত বড় একটা ম্যাসাকার ঘটানোর পরিকল্পনা করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এ জাতি পাকিস্তানি মিলিটারি হত্যাকাণ্ড চালানোর পরপরই ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল। কিছু অংশ সরাসরি যুদ্ধে গেল, তাদের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কারণে, জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের নিজস্ব একটা গতিশক্তি থাকে, দাবানলের মতো, একবার শুরু হইলে এ নিজে নিজেই ছড়ায়, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে তাই ঘটছিল। আমার প্রাথমিক পারিবারিক বিষয়গুলো গুছায়া নেওয়ার পর, আমি ঢাকায় এসে একা বাস করছিলাম এবং পথ খুঁজছিলাম যুদ্ধে যাওয়ার। অথবা হয়তো বলা মুশকিল কী করতাম, হয়তো যুদ্ধে যেতামই না, হয়তো সে সাহসই ছিল না, কারণ কত লোকই তো যেতে পারল, মরেও যেতে পারল, মহল্লায় বান্দর… গল্পের আব্দুল হালিম কিন্তু আমার পরিচিত, ওর নাম আসলে কাঞ্চন, যুদ্ধ জয়ের পর ফেরার পথে বুড়িগঙ্গায় নৌকা ডুবে খামাখা মরে যেতে পারল, আমি পারলাম না! তবু মনে হয় যে, আমি হয়তো যুদ্ধে যেতাম, কিন্তু যুদ্ধ আমার জন্য অপেক্ষায় থাকে নাই, কোন দিক দিয়ে কীভাবে যাব, এ-সব করতে করতেই যুদ্ধ কিন্তু শেষ হয়া গেল।

প্রশ্ন : আপনার বাবা তো সরকারি চাকরি করতেন।

উত্তর : হ্যাঁ, আমার বাবা সরকারি চাকরি করতেন। থানা লেভেলে সার্কেল অফিসার উন্নয়ন নামে তখন একটা পদ ছিল। তিনি সেই সি. ও. ছিলেন। পঁচিশে মার্চ রাতে তিনি আমাদের সঙ্গে ঢাকাতেই ছিলেন। তিনি যুদ্ধে না গেলেও ২৫ মার্চের পর চাকরি করেন নাই। তবে যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণের তুলনায় সে-সবকে তো বড় ব্যাপার বলা যায় না। অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করাটাই তখন অনেক বড় ব্যাপার ছিল। আমার ধারণা যে সুযোগ পেলে আমি হয়তো যুদ্ধে যেতাম, তবে আমি নিজেকে হীনম্মন্যতার ভিতরে ছেড়ে দিতে চাই না, আমি নিজেকে বলি যে, ঠিক আছে, কোনও সমস্যা নাই।

প্রশ্ন : তখন আপনি কোথায় ছিলেন ?

উত্তর : যুদ্ধের শুরুর দিকে ঢাকায় নয়াটোলাতে আমাদের বাসায় ছিলাম। আমার মেজ ভাইটা ছাড়া আমরা সকলেই তখন এখানে। তারপর ধরেন ২৫ তারিখের পর অন্য দিকে চলে যাই। কারণ ঢাকা তখন ছিল চরম অনিশ্চিত আর নিরাপত্তাহীনতার শহর। সেই সময় হয়তো ছাব্বিশ কিংবা সাতাশ তারিখে দেখলাম মহল্লার সব লোকজন চলে যাচ্ছে। আমরা তখন বাড্ডায় একটা বাসায় যায়া থাকলাম একটা রাইত, আসলে আমার পরিবার, মা-বাপ-ভাই-বোন যারা থাকলো, আমি এবং অন্য বাসার একজন লোক আমাদের গলির বাসাগুলা দেখে রাখার জন্য মহল্লায়াই থাকলাম, রাইতে আমি এই লোকের বাসায় যায়া ঘুমালাম এবং সেখানে আমার একটা মজার অভিজ্ঞতা হয়। দুই এক দিন পরে, একটা পর্যায়ে আমরা বুঝলাম এখানে থাকা যাবে না, পরে জিঞ্জিরার দিকে চলে গেলাম। সেখানে পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের পরে আমরা আবার ফিরে এলাম। জিঞ্জিরার ম্যাসাকারের কথা আমি ভুলতে পারি না। আমার লেখায় বারবার জিঞ্জিরার কথা আসে।

প্রশ্ন : ওই ম্যাসাকার ঠিক কী ধরনের ছিল ?

উত্তর : জিঞ্জিরায় থাকলাম একটা বাসায়, চরাইল নামের একটা গ্রামে একদিন থাকলাম, পরের দিন বের হয়া আসতে হইলো। দ্বিতীয় দিনের খুব সকালে পাকিস্তানি মিলিটারি তাদের অপারেশন শুরু করে, জিঞ্জিরার কোথাও বুড়িগঙ্গা নদীর কিনারা থেকে মিলিটারিরা গানবোট দিয়া গোলা ছোড়ে। হয়তো এটা অপারেশন শুরু করার সিগনাল ছিল। তার আগেই পায়ে হাঁটা সৈনিকেরা তাদের অবস্থান গ্রহণ করেছিল। তখন প্রচণ্ড শব্দ করে গোলা ফাটলো। আমরা সকলে তখন ঘুমের মধ্যে ছিলাম, গোলার শব্দে জেগেই দেখি এই বাসায় আশ্রয় নেওয়া পনের বিশটা পরিবারের সকলে বাসা থেকে বের হয়া কোথাও পালায়া যেতে চাচ্ছে। এবং আমি দেখলাম আমার আব্বা সকলকে নিয়া বারায়া যাচ্ছে, তখন চিন্তা করার সময় ছিল না, হয়তো মনে হয়েছিল এই দুর্যোগের জায়গা থেকে ভেসে আরও দূরে কোন দিকে চলে যাব আমরা। ফলে কোনও কিছু ভেবে ওঠার আগেই দেখলাম আমি আমার পরিবারের সকলের সঙ্গে মাঠের ভিতর দিয়া দৌড়াচ্ছি। তখন মাঠে ফসল ছিল না, হয়তো কেবল কোনও একটা ধান কাটা হয়া গেছিল, হয়তো আউশ, কিন্তু মাঠের মধ্যে তখনও ধানগাছের মোথাগুলা রয়া গেছে। আমার পরিষ্কার মনে আছে আমার মা তার দুই হাত দিয়া বুক চেপে ধরে আছে আতঙ্কে, আব্বার কোলে আমার ছোট ভাই এবং আমার কোলে আমার একদম ছোট বোন। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম মাঠের ভিতর দিয়া ট্রেসার বুলেটের মতো লাল গুলি চলে যাচ্ছিল, পাকিস্তানি মিলিটারি হয়তো তাক করে গুলি ছুড়ছিল না, কিন্তু এগুলা ফাঁকা গুলিও ছিল না, মাঠের ভিতর দিয়া পলায়নরত মানুষের শরীরে লাগার মতো করেই এগুলা এলোপাতাড়িভাবে ছোড়া হচ্ছিল। আমার মনে আছে যেদিক থেকে গুলি আসছিল আমি আমার বোনটাকে কোলের উল্টা দিকে নিলাম, কারণ, মনে হয়েছিল তাহলে গুলি লাগলে আমার গায়েই লাগবে আমার বোনের গায়ে লাগবে না। যা হোক, তখন দেখা গেল যে দৌড়ায়া অন্য কোথাও পলায়া যাওয়ার রাস্তা নাই, মিলিটারি বৃত্ত তৈরি করে নিয়েছিল, আমরা দেখলাম দূরে আমাদের সামনের দিকেও মিলিটারি আছে। তখন আমরা অন্য একটা অপরিচিত বাসায় যায়া উঠলাম। একতলা দালান, কিন্তু নিচা ধানক্ষেত থেকে লম্বা সিঁড়ি বায়া এখানে উঠতে হয়। সেদিন শুক্রবার ছিল। দুপুর পর্যন্ত অপারেশন চলল। তারপর আমরা পুনরায় চরাইল গ্রামে চেয়ারম্যান বাড়িতে ফিরা গেলাম। যায়া দেখি অন্য সকলেও ফিরা আসছে। হয়তো দুই একজনকে পাওয়া গেল না। সম্ভবত এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে আমার পরিবারের সঙ্গে আমি গ্রামের বাড়ি চলে যাই। সম্ভবত জুলাই আগস্টে আমি আব্বার সঙ্গে আবার ঢাকা আসি, তারপর আব্বা সিরাজগঞ্জে ফিরা যান, কিন্তু আমি ঢাকায় একা থেকে যাই।

প্রশ্ন : এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে হয় এই জন্য যে, এ তো আমাদের সামগ্রিক সত্তার সঙ্গে মিশে আছেই; তারপর কথা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধ আপনার লেখালেখিতে ধারাবাহিকভাবে আসছে। আপনার দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্পগ্রন্থে এবং প্রথম দুইটি উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টা গভীরভাবে এসেছে। এও বলা যায়, আপনি নিত্য মুক্তিযুদ্ধময়। আমরাও কিন্তু ওই সময় দেখেছি, আমিই নিজে তখন ক্লাস ফাইভে পড়লেও খেয়াল করতে পারতাম যে কলেজের শুধু নয়, হাইস্কুলের ছেলেরাও পলিটিক্সে জড়িয়ে পড়ছে। আপনি কি তখন কোনও ধরনের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন ?

উত্তর : পড়ি নাই, স্কুলে আমি ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জড়ায়া পড়ি নাই। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত আমি ঢাকায় ছিলাম, তারপর পুরাটা সময় আমি আমার বাপের সঙ্গে গ্রামে-গ্রামে ছিলাম, প্রথমে ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া, তারপর চিটাগাংয়ের সাতকানিয়ায়। আমার খেয়াল পড়ে না যে এই থানা সদরের গ্রামগুলোতে স্কুলে তখন রাজনীতি কেউ প্রবলভাবে করত। ফুলবাড়িয়ায় কোনও কলেজ ছিল না, সাতকানিয়ায় কলেজ ছিল, সেখানে ছাত্র রাজনীতি হইত, কিন্তু স্কুলে তখন আমি রাজনীতি দেখি নাই। ফলে, আমার বাবাকে কোনওদিনই, একবারের জন্যও আমাকে রাজনীতির বিষয়ে কিছু বলতে হয় নাই। বলতে হয় নাই, রাজনীতি কইরো না বা করতে পারো। তবে ঊনসত্তরের উত্তাল সময়টাতে আমি সিলেটের মাধবপুরে বসে আছি সাতকানিয়ায় যায়া ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়া আসার জন্য। আব্বা তখন বদলি হয়া মাধবপুরে। তখন মাধবপুরে মিছিল দেখেছি। কিন্তু আমি মাধবপুর স্কুলের ছাত্র ছিলাম না। ফলে এই স্কুলের ছাত্র রাজনীতির অবস্থা কী ছিল আমার জানা নাই। অবশ্য আব্বার চাকরিস্থলে স্কুলে ছাত্ররাজনীতি থাকলে এবং তাতে জড়াইতে চাইলে আমার মনে হয় না সম্ভব হইত। তবু আমার মনে হয় যে বাবার চাকরিজীবন আমাকে খুব একটা প্রভাবিত করে নাই। আমার মনে পড়ে যে, এইসব জায়গায় আমি আব্বার পরিচয়ে চলার চেষ্টা করতাম না। বিশেষ করে মাধবপুরে অনেকে জানতই না আমি কে। আসলে রাজনৈতিক সচেতনতা আসে কলেজে ঢোকার পরে। যখন আমি ঢাকা কলেজে পড়ি, লাল বই পড়া শুরু হয় তখন। পকেট সাইজের বই লাল প্লাস্টিকের মলাট দেওয়া। আবার কয়েক বন্ধুর সঙ্গে আমি ছাত্র ইউনিয়ন করতে শুরু করলাম। এ সম্পর্কে আমি এখনও শিওর না যে কেন আমি ছাত্র ইউনিয়ন করা শুরু করলাম, কেন ক্রাউডের সঙ্গে গেলাম না। অথবা হয়তো তখন স্বপ্ন ছিল, হয়তো মাও সেতুংয়ের লেখা ডাক্তার নরম্যান বেথুনের জীবন প্রভাবিত করেছিল, হয়তো প্রভাবিত করেছিল মাওয়ের এই কথা যে, কিছু কিছু মৃত্যু আছে হাঁসের পালকের মতো হালকা, অর্থাৎ অর্থহীন এবং কিছু কিছু মৃত্যু আছে স্থায়ী, পাহাড়ের মতো ভারী। তবে সত্য হচ্ছে, সংঘের জীবন আমার জন্য ছিল না।

প্রশ্ন : তখন তো ছাত্র ইউনিয়নের বেশ কিছু গ্রুপ ছিল, আপনি কোন অংশের সঙ্গে ছিলেন ?

উত্তর : আমি মেনন গ্রুপ করতাম। মেনন তো তখন ছাত্র ছিলেন না, তখন মাহবুবুল্লাহ বা অন্যরা ছিলেন। আমি পোস্টার লিখেছি, মিছিল-মিটিংয়ে গেছি, বিশেষ করে মওলানা ভাসানীর মিটিংয়ে, মনে আছে সম্ভবত সত্তরের অক্টোবরে তখনকার রেসকোর্সে মওলানা ভাসানীর বিরাট মিটিংয়ে যারা আমরা কাকের মত ভিজলাম। অক্টোবরে কেন বৃষ্টি ছিল মনে পড়ে না। আমি ফর্মালি ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য হয়েছিলাম কি না আমার ঠিক মনে নাই। আব্বা এসব জানতেন কিন্তু আমাকে কখনও কিছু বলেননি। মেনন ছাত্র ইউনিয়ন সম্ভবত স্বাধীনতার আগেই ভেঙ্গে যায়। পূর্ববাংলা ছাত্র ইউনিয়ন আর বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন হয়। একদিকে মাহবুবুল্লাহ, নূর মোহাম্মদ খান, অন্যদিকে আতিকুর রহমান সালু, এরা। আমি পূর্ব বাংলা ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে থাকতাম। একই সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিও কিন্তু ভাগ হচ্ছে। এই দিকের কমিউনিস্ট পার্টিতে ছিল দেবেন সিকদার, আবুল বাশাররা। আমার মনে হয় যে, সংগঠন করতে পারার দক্ষতা আমার এমনিতেই কম ছিল, তার উপরে ভাঙ্গাভাঙ্গির এই প্রক্রিয়ায় আমি আর তাল মিলাইতে পারি নাই। এইসব ¯িপ্লটার গ্রুপ একে অন্যকে যে ভাষায় আক্রমণ করত তা ছিল এক কথায় ভয়াবহ, ঢাকার দেওয়ালের চিকার বক্তব্য এবং ভাষা পড়লেই সেটা বোঝা যাইত। এ-সবের ভিতর নিম্ন পর্যায়ের কর্মীদের পক্ষে কাজ করা মুশকিলই ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অধিকাংশ সময় তাই ছাত্ররাজনীতিতে আমি আর সক্রিয় ছিলাম না। তারপর তো চাকরিতেই চলে গেলাম।

প্রশ্ন : একটা বিষয় আমি ভাবছি আপনি তো সরকারি কর্মকর্তার সন্তান, আপনি নিজেও এখন তাই, মানে এক হিসাবে আপনি এক ধরনের অফিসিয়াল স্ট্রাকচারারের ভিতরই জীবনযাপন করছেন, কিন্তু আপনার লেখালেখিতে এর কোনও প্রভাবই নাই, আপনার সামগ্রিক জীবনটা এক রকম আবার লেখার জীবনটা আলাদা; একদম পরিচ্ছন্নভাবে এত আলাদা হয়ে থাকা কী করে সম্ভব হচ্ছে ?

উত্তর : এটা এই রকমই দাঁড়ায়া গেছে। অফিসিয়াল স্ট্রাকচারের মধ্যে জীবনযাপনের কথাও ঠিক। বাপের চাকরি নিয়া আমার কখনও সমস্যা হয় নাই, আমার বাপ চাকরি করেছে, আমি স্কুলজীবনে সঙ্গে থেকেছি, কিন্তু কোনও অসুবিধা হয় নাই, তখনও আমার নিজস্ব একটা ভুবন ছিল। আমার নিজের চাকরির ব্যাপারে বলা যায় যে, আমি প্রবন্ধ লিখি না, লিখি ফিকশন। দ্বিতীয়ত, সরকারি চাকরির যে প্রথম দাবি কর্মক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক নিরপেক্ষতা, আমার ধারণা আমি তা রক্ষা করতে সক্ষম এবং রক্ষা করেছি। তাছাড়া আমার সাহিত্যজীবনের শুরু সরকারি চাকরিতে ঢোকার অনেক আগে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে―বিষয়বস্তুর দিক দিয়া আমার লেখায় চাকরিজীবীর জীবনের প্রসঙ্গ কেন নাই, বা খুবই কম কেন, যদিও আমার বাপ চাকরিজীবী ছিলেন এবং আমি নিজেও তাই। এটা কাকতালীয় হয়তো-বা। আমি যখন থেকে সিরিয়াসলি সাহিত্যচর্চা শুরু করি, তখন মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেছে, আমার এমন মনে হয়ে থাকতে পারে যে, এই মনে হওয়াটা ভুলও হইতে পারে, হয়তো মনে হয়েছিল সাহিত্যে সাধারণ জীবনের সন্নিবেশ বেশি থাকা প্রয়োজন। তবে আমার মনে হয় চাকরি জীবন কিংবা চাকরিজীবীর জীবন ভালো সাহিত্যের উপাদান হইতে পারে, রাহাত খানের রচনায় যেমন আমার মনে হয় কখনও কখনও থাকে। আমি হয়তো কখনও এই জীবন নিয়া লিখব, অথবা হয়তো লেখা হবে না, ঠিক জানা নাই, এখানে লেখকের সক্ষমতারও একটা ব্যাপার আছে। দুইটা বিষয় হয়তো এরকম পরিচ্ছন্নভাবে আলাদাই থেকে যেতে পারে।

প্রশ্ন : আপনার নিজস্ব ভুবনের সেই পরিচয়টা কী রকম ?

উত্তর : সেই পরিচয় হচ্ছে একজন পার্সন বা ব্যক্তি পরিচয়ের ভুবন। আমি বলেছি যে, আমার বাবা চাকরিজীবী হলেও তার চাকরিস্থলের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় আমার নিজের একটা ভুবন সবসময়ই ছিল। এই ভুবন তৈরিতে আমার বাপ একদম বাগড়া দেয় নাই। আমি আমার স্কুলজীবনের কথা বলছি, বিশেষ করে যখন বাপের সঙ্গে গ্রামে ছিলাম। আমার বাপ ছোট চাকুরে ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন সময়ে থানা পর্যায়ে সিভিল কর্মকর্তাদের ভিতরে এটা সব চাইতে বড় পদ ছিল। বাপের এই পরিচয়ের তলায় চাপা পড়ে না যাওয়ার একটা ইচ্ছা কেন যেন আমার ছিল, অসচেতনভাবে। আমার নিজের একটা পরিমণ্ডল আমি তৈরি করতাম। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে, আমি আমার বন্ধুদের কথা বলছি, তাদের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক তৈরি হইত। পুরানো ঢাকায়, ময়মনসিংহে কিংবা সাতকানিয়ায়, সেই ভুবনের বিষয়ে আমার আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে থাকবে। এটাকে কোনও সচেতন ব্যাপার হয়তো বলা যায় না, এটা স্বতঃস্ফূর্ত একটা চলমান ব্যাপার ছিল। ছোটকাল থেকেই এটা ছিল, এ নিয়া বাবাও কোনও কথা বলেন নাই। সরকারি কর্মকর্তার সন্তান হিসাবে এইটা করতে হবে, ওইটা করা যাবে না, তা কিন্তু কখনও তিনি বলেন নাই। আমার বাপ জীবনে আমাকে সব সময় একটা স্পেস দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : আপনার বাবার কিংবা পরিপার্শ্বিক কোনও প্রভাব আপনার উপর পড়েনি বলছেন!

উত্তর : বাপের প্রভাব আছে। কিন্তু বাবার চাকরিজীবন আমাকে কোনওভাবেই নিয়ন্ত্রণ করে নাই, প্রভাবিতও করে নাই। আমার তাই মনে হয়। আমার বাপ আমাকে কোনওদিন বলেন নাই তুমি এইভাবে চলো বা ওইভাবে চলো, বলেন নাই তুমি আর্টস পইড়ো না, সাইন্স পড়ো, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সময় বলে নাই তুমি এই সাবজেক্টে পড়ো, পলিটিক্যাল সাইন্স পড়ে কী হবে, বলে নাই যে, বিসিএস পরীক্ষা দিও, সিভিল সার্ভিসে ঢোকো। আমি যা করছি নিজ দায়িত্বে করছি। তবে বাপের ব্যক্তিত্বের ছায়া ছেলের উপরে না পড়ার কারণ নাই, তাছাড়া তার সঙ্গে গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়ানোর ব্যাপারটা তো বিরাট কিছু ছিল, এই অভিজ্ঞতার প্রভাব কতটা তা আমি এখনও হয়তো পরিমাপ করতে অপারগ। আমার লেখালেখির উপরে প্রভাবের কথা বললে, আমি বলব বিষয়টা আমার রক্তে ছিল।

প্রশ্ন : সেটা কী ধরনের ?

উত্তর : আমার মনে হয় যে, একজন লোক কেন লেখে তার সঠিক কোনও ব্যাখ্যা নাই। সে লেখে কারণ সে লেখে। এটা রক্তের ভিতরে থাকে। যেমন ব্যাখ্যা করা যাবে না অন্য একজন কেন লেখে না। ফলে, আমার মনে হয় যে, আমি লিখি কারণ এটা আমার রক্তের ভিতরে ছিল। আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয়তো তার চাইতেও কিছুটা বেশি, কারণ আমি জানি আমার বাপও লেখার চেষ্টা করেছিলেন, পারেন নাই। জ্ঞান হওয়ার পর আমরা তাকে কখনও লিখতে দেখি নাই, খুব আগেই তিনি এসব ত্যাগ করেছিলেন, তার পাণ্ডুলিপি দেখেছি। তাকে লিখতে দেখে লিখতে চেষ্টা করার চিন্তা আমার মধ্যে আসে নাই। আমি আমার বাপের ধ্বজা ধারণ করার জন্য লিখতে শুরু করি নাই, তার স্বপ্ন পূরণের কোনও দায় আমি কখনও গ্রহণ করি নাই। তবু আমার রক্তের ভিতরের তাড়নায় আমার বাপ উপস্থিত ছিলেন, নাকি ছিলেন না, কী করে বলি। আর লেখকের লেখার উপরে পরিপার্শ্বের প্রভাব না পড়ার কোনও কারণ নাই, মানুষ অনেকটাই পরিপার্শ্বের ফসল, তবে পরিপার্শ্বই সার্বভৌম না, মানুষই সার্বভৌম।

প্রশ্ন : কী লিখতেন আপনার বাবা ?

উত্তর : কবিতা, প্রবন্ধ―এসব। সম্ভবত তার প্রথম যৌবনের বিষয় ছিল এটা। লেখা নিজে প্রকাশ করেন নাই, পরে আমারও মনে হয় নাই এগুলো পাবলিশ করার ব্যবস্থা করা দরকার। তিনি হয়তো কখনও লিখে শান্তি পেয়েছিলেন, ঠিক আছে, ওইটুকু হয়তো তিনি চেয়েছিলেন। কিছু জিনিস হয়তো লিখিত হবে না, কিছু জিনিস হয়তো লিখিত হবে কিন্তু প্রকাশিত হবে না, এটাই ঠিক। আমার নিজেরও কিছু লেখা আছে, যা কাগজে ছাপা হয়েছে, কিন্তু পরে আমি বই বানাই নাই।

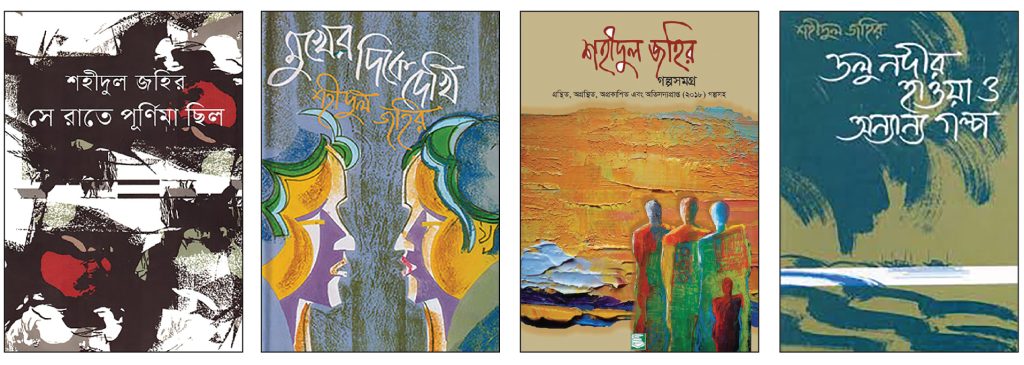

প্রশ্ন : এটা কি আপনার প্রথম গল্পগ্রন্থ পারাপার-এর আগের লেখা ?

উত্তর : না, এটা পারাপার-এর পরের। পারাপার-এর গল্পগুলো মুক্তধারা থেকে ’৮৫ সালে বের হলো। এতে কিন্তু আমার ভার্সিটি জীবনের দুই-তিনটা গল্পও আছে। এই গল্পগুলো মার্কসীয় দর্শনের সরাসরি প্রভাবের আওতায় লেখা। পারাপার-এর গল্পগুলোতে আমার তখনকার রাজনৈতিক চিন্তার প্রভাব আছে। এ-সবের ভিতরে সমাজের বঞ্চিতদের কথা সরাসরি বলার, বিদ্রোহের এবং জীবনকে জয়ী দেখানোর একটা ব্যাপার আছে, প্রবণতা আছে। তবে আমার মনে হয় যে, সাহিত্যিক নান্দনিকতার বিচারেও গল্পগুলো চলতে পারে। পরে আমি পদ্ধতিগতভাবে সরে গেছি, এখন আমার মনে হয় না যে, জীবনকে জয়ী করাই সাহিত্যের কাজ না, জীবন জয় এবং পরাজয়ের চাইতে বড় কিছু, সাহিত্যের কাজ এই জীবনকে ধারণের চেষ্টা করা। অথবা মৌলিকভাবে আমি হয়তো আমার অবস্থান থেকে সরে যেতে পারি নাই।

প্রশ্ন : আচ্ছা, আপনার পারিবারিক বা পারিপার্শ্বিক এমন কোনও ঘটনা বা স্মৃতি কি আছে, যা লেখক হওয়ার সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করছে ?

উত্তর : প্রথমে মনে হয় যে, এটা আমার রক্তের ভিতরে ছিল। যা-ই হোক, কলেজে থাকতে দেয়াল পত্রিকায় আমি লিখেছি, কিন্তু তখনও মনে হয় নাই যে, আমি সিরিয়াসলি লেখালেখি করে বই বের করে ফালাব। গল্প লেখার বিষয়ে আমার একটা গল্প আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পর একটা কিংবা বলা যায় দুইটা কাণ্ড ঘটল এবং আমার মনে হয় যে, এর ফলে আমি প্রাতিষ্ঠানিক লেখালেখির চক্করের ভিতরে নিজেকে পেলাম।

প্রশ্ন : আচ্ছা, এবার আপনার প্রথম গল্পগ্রন্থ পারাপার নিয়ে কিছু কথা বলি―আমার এই মুহূর্তে যদ্দুর মনে পড়ছে এতে আছে পাঁচটি গল্প―মাটি ও মানুষের রং, তোরাব শেখ, ঘেয়ো রোদের প্রার্থনা নিয়ে, পারাপার আর ভালোবাসা। এগুলো তো ভার্সিটিতে পড়ার সময়ের গল্প। তাহলে এইগুলোতে শহুরে মধ্যবিত্ত বা মানুষের জীবন তেমন আছে কি ?

উত্তর : হয়তো নাই, সে অর্থে আমার লেখালেখিতেই শহুরে নাগরিক তেমন নাই। শহুরে ঢাকাইয়া আছে। পারাপার বইটাই গরিব লোকদের নিয়া লেখা, শহরের গরিব, গ্রামের গরিব। ‘ভালোবাসা’ গল্পটা বাবুপুরা বস্তি এলাকার গল্প।

প্রশ্ন : পারাপারের প্রথম গল্প তো ‘মাটি ও মানুষের রং’, এটি নিয়ে কিছু কথা আমি বলতে চাই―এখানে আম্বিয়া নামের মেয়েটি বাপের বাড়ি বেড়াতে এসে তার কোলের বাচ্চা লালকে নিয়ে পাশের বাড়িতে বেড়াতে গেল, তখন প্রতিবেশী চাচি সম্পর্কের মহিলা আম্বিয়াকে বলে আম্বিয়া বা ওর স্বামীও তো কালো; তাহলে তাদের বাচ্চাটা লাল হলো কী করে! তখন আম্বিয়া জানায় যে, ওরা বাচ্চার বাবার ন্যাংটি ওদাম করে দেখলে বুঝত, ওর সঙ্গে মেলামেশা করলে এদের বাচ্চাও এমন লাল হতে পারত। তখন এই নিয়ে চাচি তাকে ছিনাল বলে গালি দেয়। আমার কাছে মনে হয়েছে এটা বাংলাদেশের জনসংস্কৃতির নিবিড় পাঠ থেকেই ভাবনাসমূহ উঠে এসেছে। এই জায়গাটা আমার খুবই প্রিয়। এ ব্যাপারে আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি।

উত্তর : ধন্যবাদ, বিষয়টা লক্ষ করার জন্য। এই গল্পটা অবশ্য আমার লেখা প্রথম গল্প না। যা হোক সন্তানের জন্ম নিয়া কথা বলা, আপনি যেমন বললেন আমাদের জনসংস্কৃতি, তার অংশ। বিশেষ করে গ্রমের মানুষের। শহুরে সমাজের আচরণে একটা আবরণ থাকে, এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুবিধাজনক ভণ্ডামি, গ্রামের জীবনে আবরণ রাখা মুশকিল। গ্রামে গেলে হয়তো আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, আপনের বেতন কত ? গ্রামের মানুষজন অলওয়েজ ইনফর্মড থাকতে চায়। ইনফর্মেশনের অনেক কিছু আসে সরাসরি, অনেক কিছু আসে গল্পগুজবের ফলে। শহরের লোক আনইনফর্ম থাকার ভান করে, কারণ তার জন্য এটা আরামদায়ক, ব্যক্তিগত বিষয়ের নাম করে শহরের লোক নিজের দুর্বলতা ঢেকে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু তারাও অবশ্যই গসিপ মংগার, তারা বরং গ্রামের লোকদের চাইতেও খারাপ এই অর্থে যে, তারা কাউকে প্রশ্ন করে না, গ্রামের লোকদের মতো, তারা সামাজিক বিষয়ে গুজব এবং গালগল্পের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। বাচ্চা নিয়া কথা বলা, মানে বাচ্চার জন্ম নিয়া কথা বলা, নোংরামি করা, কাউকে আঘাত করার বেশ মোক্ষম একটা অস্ত্র বলে আমার মনে হয়। এটা আমাদের জাতীয় বিষয়, এখানে শহর কিংবা গ্রামের পার্থক্য সামান্য। সে কারণে সব মা এবং মায়ের পরিবার দেখবেন সব সময় এটা বোঝানোর চেষ্টা করে যে, বাচ্চাটা ওর বাবার মতো হয়েছে, রঙটা বাপের মতো, কিংবা কানগুলো বাপের মতো দেখতে, কিংবা বাপের মতো করে হাসে, কখনও বলে না বাচ্চাটা মার মতো দেখতে, কারণ সেটা প্রমাণ করার কিছু নাই। এখানে ভয় কাজ করে, ভয়টা সামাজিক, নোংরা এবং বীভৎস, সন্তানের জন্মদান একসময় শুধুমাত্র জৈবিক ব্যাপার ছিল, মানুষ এটাকে অনেক কিছুর মতোই জৈব-সামাজিক বিষয়ে রূপান্তর করেছে। এমন মানুষ নিজের তৈরি ফান্দের ভিতরে থাকে। মৌলিক কথা হচ্ছে প্রকৃতির বিচারে কোনও জন্মই অনাকাক্সিক্ষত না―সত্তা অনেক বড় ব্যাপার।

প্রশ্ন : তাহলে পারিবারিক বন্ধন, সোশ্যাল ভ্যালুজ―এসব সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী ?

উত্তর : কথা হচ্ছে, মানুষ শুধুই সত্যান্বেষী প্রাণি না। মানুষ নিজের প্রয়োজনে সমাজ, সংঘ ইত্যাদি তৈরি করেছে। এগুলো ফান্দের মতো। মূল্যবোধের ফান্দও আছে। যা হোক, যৌথ বিবেচনা এবং মূল্যবোধের কাছে মানুষ তার অনেক ব্যক্তিগত বিবেচনা বিসর্জন দিয়েছে। ব্যক্তি এবং সমষ্টি একটা ইন্টার-অ্যাকটিভ পথ বায়া চলে। ব্যক্তি মেনে নেয় আবার সুযোগ পেলেই অন্য পথে যায় বা যেতে চায়, কিন্তু সমাজ বাধা দেয়। সমাজ মানুষকে একটা খাতের মধ্যে ধরে রাখে, নৈরাজ্য থেকে বাঁচায়, আবার ব্যক্তির সঙ্গে ক্রমাগত সংঘর্ষের ফলে সমাজের এই বহমান ধারা পরিবর্তিত হয়। মানুষের মূল্যবোধের জীবন আমার কাছে খুবই জটিল একটা বিষয় বলে মনে হয়, মানুষ ফেরেশতা কিংবা শয়তান না, মূল্যবোধের দিক দিয়া একটা বিষয় বলে মনে হয়, মানুষ সবসময় সঠিক এবং সত্যের পথে থাকে না, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ হারামি দি গ্রেটও না। মূল্যবোধের মূল পরীক্ষাটা হয় যখন কোনও একটা সামাজিক জটিলতা নিজের জীবনে কিংবা নিজের পরিবারে সরাসরি উঠে আসে। অনেক মানুষ এই পরীক্ষায় ফেল করতে পারে, আমিও পারি, কারণ মানুষ পুরাপুরি শুদ্ধ জীবনযাপন করে না, সবসময় সত্যের সন্ধানে থাকে না, তা করতে পারে না, অনেক প্রাইমোরডিয়াল বিষয় মানুষের মাথার ভেতরে রয়া গেছে, ভয়, লালসা, ক্রোধ, শঠতা, হয়তো আত্মত্যাগও― সমষ্টির জন্য। সমাজ ক্রমান্বয়ে নরকযন্ত্রণার মতো হয়া উঠতাছে, জর্জরিত হয়া যাইতাছে ব্যক্তিমানুষ, মানে আমরা, তবু মানুষ হয়তো তার প্রয়োজনেই আরও বহুদিন সমাজের মধ্যেই থাকবে, তুড়ি দিয়া এইসব বন্ধন এবং মূল্যবোধকে উড়ায়া দেওয়া যাবে না, তার দরকারও হয়তো নাই, কারণ সমাজহীন হইলেই মানুষের সঙ্কটের সব সমাধান হয়া যাবে এমন ভাবার কারণও দেখি না।

প্রশ্ন : সোশ্যাল ভ্যাল্যুজ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে হয়তো এক ধরনের পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার চাপও সন্তানের জন্মদানকারী নারীদের বহন করতে হচ্ছে।

উত্তর : আমার তাতে কোনও সন্দেহ নাই। বাচ্চার জন্মের বৈধতার প্রশ্নে সমাজ নারীকে বহু অপমান করেছে, কী করে নাই সেটাই প্রশ্ন। সমাজ সেই বর্বরতা থেকে অনেক সরে গেছে। কিন্তু মনের ভিতরটা তো এক আছে। পিতৃতন্ত্র শুধু পুরুষের বিষয় না, নারীরও বিষয়, সে কারণেই এক নারী আরেক নারীকে ছিনাল বইলা গাইল দেয়, সন্তানের গায়ের রঙ কেন বাপের মতো কালা না তা নিয়া হেনস্থা করার চেষ্টা করে। মাটি ও সমুদ্রের রং-এ চাচি আসলে প্রতিযোগীর প্রতি হিংসার কারণে অশ্লীলতা করে এবং গল্পের আম্বিয়াও উত্তরে তার পাড়াতুতো চাচিকে অশ্লীল ইঙ্গিত করে, কারণ আমার মনে হয়েছিল যে, আমার এটা প্রমাণ করা দরকার যে, আম্বিয়ার ফরসা ছেলেটা তার কালা হাজবেন্ডেরই এবং এটা করা যায় উল্টা একটা গাইল দিয়া মনের জোর প্রকাশের মাধ্যমে, এখন মনে হয় এর বাইরে আমিও যাইতে পারি নাই, কিংবা লেখকের এর বাইরে যাওয়ার দরকারই বা কী। যা হোক, ভদ্রমহিলা অর্থাৎ আম্বিয়া হয়তো অবশ্যই ভালো মেয়ে, সন্তানটিও কথিত অর্থে বৈধই। ফরসা সন্তান পাওয়ার ব্যাপারে, ফরসার ব্যাপারে আমাদের আগ্রহের শেষ নাই। আমরা ফরসা মেয়ে খুঁজে মরি বিয়া করার জন্য, গল্পের চাচিরও এই আকুলতা ছিল, আমাদের কালাদের দেশের মানুষের কালা শরীর কাপড়ের তলায় কিছুটা ফরসা লাগতে পারে। কারণ আমরা কালা কিংবা খয়েরি, এর সঙ্গে রৈদে পোড়ার একটা ব্যাপারও আছে। রইদে পুড়ে বিশেষ করে গ্রামের মানুষ ঝামা ইটার মতো হয়া ওঠে বলে আমার মনে হয়, রৈদ কম লাগলে বা কাপড়ের তলায় চামড়ার কালাভাব কিছুটা হালকা থাকে এবং সেটা নিয়া এক ধরনের অশ্লীলতা করা যেতে পারে, সেরকম একটা গল্প আমার জানা ছিল, আমি সেই ধারণাটাই আমার এই গল্পে লাগাই।

প্রশ্ন : তবে আমার কিন্তু এও মনে হয়, গাত্রবর্ণের সঙ্গে জিনের একটা সম্পর্ক আছে। এই যেমন সমুদ্র বন্দরের দিকে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদেশি অনেকের সঙ্গে সংমিশ্রণের দরুনও কিন্তু রঙের পরিবর্তন ঘটতে পারে। আচ্ছা, আপনি তো আলাপের এক ফাঁকে বললেন যে গল্পগুলোর একটা গল্প আছে, সেগুলো কী ?

উত্তর : গাত্রবর্ণের ব্যাপারে জিনের সম্পর্ক আছে অবশ্যই। জিনই এ বিষয়ে সবচাইতে বড় নিয়ামক। কিন্তু তারপরেও গায়ের রঙের উপরে প্রকৃতির এলিমেন্টস কাজ করতে পারে, রৈদে পুড়ে ফরসা লোক বাদামি হয়া যেতে পারে হয়তো। যাই হোক আমার ওই রকমই মনে হইছিল। আমি আগেই বলেছি, শুরুর দিকে মার্কসীয় রাজনৈতিক বিশ্বাস আমার গল্পের ভিত্তিতে থাকতো। এখন গল্পের পেছনের গল্প বলি। পারাপার গল্পগ্রন্থের শেষ গল্পটি হচ্ছে ভালোবাসা। বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বছরে পড়ার সময় আমার এক বন্ধুকে একুশে ফেব্রুয়ারির সঙ্কলনে ছাপানোর জন্য একটা গল্প লিখে দিয়েছিলাম। সে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু সে তা ছাপল না, তার নিজেরই লেখা একটা দুর্বল গল্প ছাপলো। আমি পাণ্ডুলিপি ফেরত নিয়া বিচিত্রায় পাঠায়া দিলাম। আমি পরে জানছিলাম যে, গল্পটা পড়েছিল শেখ আব্দুর রহমানের হাতে। তিনি সেটা ছাপায়া দেন। পরে ‘তোরাব শেখ’ নামের গল্পটাও ছাপেন। এটা আমার প্রকাশিত দ্বিতীয় রচনা। আমি পরবর্তী সময়ে শেখ আব্দুর রহমানের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। এই প্রাথমিক রচনাগুলোর একটা সঙ্কলন মুক্তধারা থেকে বের হয়। মুক্তধারা তখন খুবই প্রফেশনাল ছিল। পাণ্ডুলিপি নির্বাচিত হলে চিত্তরঞ্জন বাবুর সঙ্গে প্রথম দেখা হলো, তিনি সরাসরি বললেন, গ্রন্থস্বত্ব বিক্রি করে দেব কি না। এক হাজার টাকায় স্বত্ব বিক্রি করেছিলাম। গল্প লিখে এটাই আমার প্রথম রোজগার। তবু স্বত্ব বিক্রি করার জন্যই বইটা অন্য কোনও জায়গা থেকে রিপ্রিন্ট করতে পারছি না। এমনকি পরে আমার পেন নেম বদলালেও সেটা এই বইয়ে বদলাতে পারছি না, অর্থাৎ গল্পকারের নাম শহীদুল জহির করতে পারছি না।

প্রশ্ন : ধুলোর দিনে ফেরার ওয়াহিদ আমার খুব প্রিয় এক চরিত্র, এক ধরনের মানবিক ইমোশন জড়িয়ে আছে এতে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ আর সামাজিক প্রেরণায় একটা অবস্থা এমনই হয় যে একটা সশস্ত্র সংগ্রামের তাড়না যেন বহমান ছিল, এর সীমাবদ্ধতাও আমি ভুলছি না। এই ধরনের ওয়াহিদরা কি কেবলই ব্যর্থ বলে মনে হয় আপনার ?

উত্তর : একদমই ব্যর্থ মনে হয় না আমার, যারা একদা স্বপ্ন দেখেছিল, তাদেরকে ব্যর্থ বলতে পারি না আমি, গল্পের ভিতরে কিংবা বাস্তবে মরে যাওয়াই ব্যর্থ হয়ে যাওয়া না, আমাদের রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাস যারা জানেন, তারা জানেন ব্যক্তিগণ ব্যর্থ হয়ে গেলেও, এমনকি স্বপ্ন এবং প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পরেও আমাদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামো তৈরিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এই স্বপ্ন ও প্রচেষ্টার ফলাফল একেবারে অদৃষ্টিগ্রাহ্য না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভিতরও কি দেখা যায় না ? তারপরেও আমি বলছি না যে, আব্দুল ওয়াহিদরা সফল ছিল, তারা তা ছিল না, কিন্তু সেটাই শেষ কথা না।

প্রশ্ন : আপনার গল্পসমূহে এমন কোনও চরিত্র কি আছে যা আপনার লাইফস্টাইলকে বহন করে ?

উত্তর : গল্পকার বারেবারেই তার লেখায় নিজের কাছে ফিরা যায়, নিজের অভিজ্ঞতার ঘটনা থেকে ধার নেয়, নিজের প্রবণতাকে ব্যবহার করে, চরিত্র তৈরিতে। আমার লেখায় সব কল্পনার ফাঁক-ফোকরের ভিতরে আমি আছি। আবার আমাকে দিয়াই আমার লেখা না। আমর লেখা আত্মজীবনী না। আমার একটা বড় সমস্যা হচ্ছে সোস্যাল স্কিলের অভাব, চরিত্রের কথা বললে, চতুর্থ মাত্রার আব্দুল করিমের ভিতরে তার ছায়া আছে, যদিও আমি কোনওভাবেই আব্দুল করিম না, অথবা আবদুল করিম শহীদুল জহির না।

প্রশ্ন : এ গল্পে মার্ক্সীয় নন্দন-ভাবনা, নিঃসঙ্গ চৈতন্যপ্রবাহ চমৎকারভাবে উঠে এসেছে বলে আমার ধারণা।

উত্তর : তা হইতে পারে। মার্ক্সীয় নন্দন-চিন্তার উচ্চকণ্ঠ বিষয়টা না থাকলেও যেমন আমার প্রথম যৌবনের গল্পে ছিল এবং চতুর্থ মাত্রায় জীবনকে জয়ী না দেখানো হলেও এই গল্পে জীবনের চেহারা তুলে ধরার একটা ব্যাপার তো আছে, অনেক মশকারি আছে এবং এই জীবনের সঙ্গে আব্দুল করিমের মত লোকের সম্পৃক্ত থাকার নিরন্তর প্রচেষ্টার কথা বলা হয়েছে। গল্পে একটা কাজের মেয়ের চরিত্র আছে। এটা অধঃপতন না, এইটা তাদের জীবন। এই জীবনে আমরা তাদেরকে ঢুকায়া দিছি।

প্রশ্ন : আচ্ছা, আপনি তো শহীদুল হক নাম নিয়েই লেখা শুরু করলেন, নামটা কেন বদল করলেন ?

উত্তর : দেখা গেল যে, শহীদুল হক নামে লোকে আমাকে চিনতে পারছে না, আমার লেখা ছাপানোর পরেও ভাবছে যে, আমি, আমি না। কারণ, তখন অন্য একজন শহীদুল হক ছিলেন, টাইমসের সম্পাদক, লেখালেখি করতেন, আরেকজন আছেন শহীদুল হক খান। এদের দুইজনের সঙ্গে আমাকে প্রায়ই গুলায়া ফেলা হচ্ছিল। আমি বুঝলাম যে, এরা আমার সমস্যার জন্য নিশ্চয়ই তাদের নিজের নাম বদলাবেন না, আমি অখ্যাত, আমাকেই বদলাইতে হবে। জহিরউদ্দিন আমার দাদার নাম।

প্রশ্ন : এবার ভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলা যাক, ইদানীং আপনার লেখায় লক্ষ করা যায়, ভাষার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। আপনার কি মনে হয় আমাদের বাংলাদেশের তথা পূর্ববাংলার ভাষার কোনও পরিবর্তন দরকার।

উত্তর : ভাষা নিয়া পূর্ববঙ্গ/পশ্চিমবঙ্গ বিতর্কে আমি যেতে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই যে, ভাষা শুধু ব্যবহার নয়, ভাষায় অংশগ্রহণের অধিকার আমার আছে। তোরে একটা ভাষা দিলাম ব্যবহার কর, কিন্তু খবরদার নষ্ট করবি না―ব্যাপারটা এই রকম হইতে পারে না, কেউ কেউ এরকম ভাবে হয়তো, ফলে তারা পাহারা দেওয়ার চেষ্টা করে। আলাদা হওয়ার চেষ্টা বা প্রয়োজনীয়তা না, বাংলা ভাষার প্রবহমানতার স্বার্থেই ভাষায় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তবে এ বিষয়ে সতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার মানে এই না যে, ভয় পায়া হাত-পাও গুটায়া বসে থাকা লাগবে। আমি আগেই বলেছি, প্রয়োজন মনে করলে ভাষায় অংশগ্রহণের অধিকার আমার আছে। এটাকে আমি বলতে চাই, রাইট টু পার্টিসিপেট। এটা প্রপাগান্ডার বিষয় না,্ এটা প্রয়োজনীয়তার বিষয়। এখন কথা হচ্ছে এই রাইট টু পার্টিসিপেশনের কারণে ভাষা বদলায়া যাইতে থাকলে কী হবে ? ভাষা পরিবর্তন হওয়া দরকার, নাকি দরকার নাই ? ভাষা তো নিশ্চয়ই চিরস্থায়ী আসমানি কোনও ব্যাপার না, আমার জীবনের অভিজ্ঞতা, জীবনযাপন পদ্ধতি, আচরণ, কাজ এবং অকাজ, সংস্কার এবং কুসংস্কার, আমার বুলি এবং গালি আমার ভাষায় আসবে না ? গল্প লিখিয়ে হিসাবে আমার মনে হয়েছে আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ভাষা রক্তাপ্লতায় আক্রান্ত এবং জীর্ণ হয়া গেছে। ভাষার এই প্রবাহে নতুন পরিসঞ্চালন লাগবে। আমি কথাসাহিত্যের শুধু সংলাপ না, টেক্সটের ক্ষেত্রেও নতুন বাক্যবিন্যাস এবং ভাষা প্রয়োগ করতে চাচ্ছি। এই চাওয়ার সঙ্গে বর্তমান বাংলা ভাষাকে ফেলে দেওয়ার কোনও ব্যাপার নাই, এর সঙ্গে বিভাজনের চিন্তা কিংবা দুশ্চিন্তাও আমার নাই। নদী নদীই থাকে, কিন্তু নদীকে বহমান থাকতে হলে অনেক পানি জোগাড় করতে হবে। ভাষাতত্ত্ববিদরা এসব অনেক ভালো জানেন। বাংলা ভাষার এই নদী কোন ঘাট থেকে কোন ঘাটে এসেছে, তা আমাদেরও জানা আছে। মান চলতি ভাষাকে ভেঙ্গে ঢাকার মানুষেরা একটা শোভন ব্যবহারিক কথ্য ভাষা তৈরি করেছে, এখনও করছে। আমাদের প্রয়োজনেই আমরা এই ভাষাটাকে তৈরি করেছি। আমার মনে হয় যে, এটা আমাদের জীবনের প্রাণবস্তুতাকে ধারণ করতে পারছে। আমি এটাকে গল্পের টেক্সটের গদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে আগ্রহী, পুরাতন ভাষার জীর্ণতা আমার ভালো লাগছিল না। প্রবন্ধের গদ্যে এটা ব্যবহার করার বিষয়ে হয়তো আমাকে আরও ভাবতে হবে, যদিও ব্রাত্য রাইসু এবং এবাদুর রহমান এবং আরও অনেকে ব্যবহার করছেন, এবং আমার খারাপ লাগছে তাও বলতে পারি না। এটা একেবারে আঞ্চলিক গ্রামীণ ভাষা নয়, আঞ্চলিক গ্রামীণ ভাষায় ইতিপূর্বে ইমদাদুল হক মিলন একটা গোটা উপন্যাসই লিখে ফেলেছিলেন। সৈয়দ হক লিখেছিলেন তার অসাধারণ পরাণের গহীন ভিতর―‘আমারে সুন্দর তুমি কও নাই কোনও একদিন’ ইত্যাদি। তবে মনে রাখতে হবে সৈয়দ শামসুল হক পল্লীকবি নন এবং তার পরাণের গহীন ভিতরও পল্লীকবিতা না, তিনি এই বইয়ে শহুরে আধুনিক কবি এবং এই বই আধুনিক কবিতার বই। যা হোক আমি ঢাকার শোভন নাগরিক ভাষাটাকে টেক্সটে ব্যবহার করতে চাই। যে ভাষাটা আনিসুল হক তার নাটকে ব্যবহার করেন।

ইমদাদুল হক মিলন কিন্তু বিক্রমপুরের ভাষায় ভাসমান শহুরে এক ছেলেকে নিয়েও চমৎকার একটা গল্প লিখেছেন।

আমি গল্পটা পড়ি নাই। প্রসঙ্গ হচ্ছে মিলনের ইচ্ছাটা, তিনি কি একটা আঞ্চলিক ভাষায় একটা উপন্যাস কিংবা একটা গল্প লিখে উদাহরণ তৈরি করে রাখতে চান, যেমন সৈয়দ শামসুল হক বলেছেন তার কবিতার বইয়ে, নাকি তিনি এই ভাষার কাছে যান প্রয়োজনে ? আমি যাইতে চাই প্রয়োজনে, আমি কোনও উদাহরণ হইতে চাই না, আমি আমার সাহিত্যকর্ম এই ভাষাটার আশ্রয়ে করতে চাই। ভাষাটায় আমার উদ্ভাবনী কিছু নাই। ঢাকার বাসাবাড়িতে গেলে এই ভাষায় আলাপচারিতা শোনা যাবে, তবে এটা ঢাকার বস্তির ভাষা না। এই ভাষাটা আমাদের মান চলতি ভাষাটাকেই অনুসরণ করে, কিন্তু তাতে নতুন স্থানীয় শব্দাবলি যোগ করে এবং ক্রিয়াপদকে একটু মোচড় দিয়া বাক্য গঠন করে। যেমন আমি বললাম, ‘কাল তোমাকে আসতে বললাম, তুমি তো আসলা না।’ ভাষাটায় ঝাঁঝ কম। আমি লক্ষ করছিলাম রাইসু কিংবা এবাদুর রহমান কীভাবে মান চলতি ভাষা থেকে সরে আসছিলেন। তবে আমার পরিবর্তিত ভাষা ব্যবহার সরল অনুপ্রেরণার বিষয় না।

প্রশ্ন : এই ক্ষেত্রে আমি একটু সমস্যার কথা বলি, আমাদের বাংলা ভাষার একাডেমিক চর্চা যখন সেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে শুরু হলো তখন কিন্তু বাংলা ভাষায় পদ্যে কিছু লেখালেখি হয়েছে। বাংলা ভাষায় মাধুর্যমণ্ডিত কথ্য ভাষার একটা রূপ ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রশাসন কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত পণ্ডিতকুল সেই ভাষার ধারে-কাছেও না গিয়ে দেদারসে সংস্কৃত শব্দ ঢুকাতে লাগলেন, একটা ভাষায় অন্য একটা ভাষার শব্দরাজি ঢুকতেই পারে, পণ্ডিতকুলের কাজে ভাষার উপনিবেশ কিন্তু রূপ পেল। পাকিস্তান হলো, আমরা ভাষার জন্য রক্ত দিলাম। জনগণআন্দোলন হলো। যুদ্ধ হলো, দেশ স্বাধীনও হলো। ভাষার আলাদা এক ধরনের প্রাণ বাংলাদেশে বহমান হলো। এখন আপনার মত অনুসারে, ভাষার জীর্ণদশা থেকে উদ্ধারের নামে যা করতে বলছেন, তাতে কি একটা দেশের ভিতরেই ভাষার উপনিবেশ হয়ে যাবে না ? চট্টগ্রাম, রংপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, সিলেট বা অন্য জায়গার লোকজন তো বলবেই, আমরা আমাদের মাটির গন্ধ, রূপ, রস, লালিত্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা গড়ে তুলব। এ ব্যাপারে কী বলবেন।

উত্তর : আমি আগেই বলেছি যে, ভাষায় অংশগ্রহণের অধিকার আমাদের না থাকার কোনও কারণ নাই, ভাষার ভাগ- বাটোয়ারায় আমার বিশ্বাস নাই, কিন্তু ভাষার অপরিবর্তনশীলতার তত্ত্বেও আগ্রহ নাই। ভাষা যদি ব্যবহারিক কারণে বদলায়া যায় সেটা নিয়াও আমার দুশ্চিন্তা নাই। ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা যা করছিল, সেটা ছিল অনেকটা ভাষার এথনিক ক্লিনজিংয়ের মত। কিন্তু সেইটা দুইশ বছর আগের ঘটনা। তাদের এই ক্লিনজিং-এর ফলে যে ভাষা দাঁড়ায় সেখানে যদি আরবি-ফারসি শব্দের দেখা না পাওয়া যায়, যদি সংস্কৃত শব্দের আধিক্য দেখা যায়, তাতে এখন ক্ষুব্ধ হওয়ার কিছু নাই। সমস্যাও আছে বলে মনে হয় না। এই ভাষাটা এই আদলেই ব্যবহারের মাধ্যমে চালু হয়া গেছে। কাজেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতেরা কী করেছিল তা এখন একদম অপ্রাসঙ্গিক। আমাদের নতুন একটা ক্লিনজিং-এর প্রয়োজন নাই। আমার কথা হচ্ছে আমার ভাষা আমি আমার প্রয়োজনানুযায়ী ব্যবহার করব। ভাষার রূপ চিরস্থায়ী কোনও বিষয় না, ভাষা বিবর্তিত হবে, বাংলা ভাষাকে বিবর্তনের ধারার মধ্যে রাখা দরকার, কারও কথায় ভাষা বদলাবে না, আবার কারও কথায় ভাষা এক জায়গায় খাড়ায়া থাকবে না, এখানে জোর-জুলুমের কোনও ব্যাপার নাই। ব্যবহারিক মান চলতি বাংলা ভাষাটা কীভাবে বিবর্তিত হবে, সে সম্পর্কে আমার জানা নাই। যদি ঢাকার নাগরিক ভাষার পথ ধরে হয়, আমার আপত্তি নাই, না হলেও আমার মন খারাপ লাগবে না। ভাষা তৈরি করা আমার জীবনের মিশন না। আমার কথা হচ্ছে ভাষাটাকে জীবিত থাকতে দেন, পরিপুষ্টির মাধ্যমে, যাকে বলব বিবর্তন, এবং এইটাই শেষ বিবর্তন হবে না, ভাষা কোনওখান থেকে কোনখানে চইলা যাবে তার কোনও ঠিক নাই। পুরা ব্যাপারটাকে আসুরিক মনে করে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠলে ইকটু দম ধইরা খাড়ায়া থাকেন, দেখেন ঠিক হয়া যাবে। ভাষার উপনিবেশ গড়ে ওঠারও সম্ভাবনা দেখি না, যদি তাকে বিবর্তিত হতে দেই, যদি ভাষার সকল ব্যবহারকারী বিবর্তনে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে বিবর্তনের পথে মূলস্রোত ক্ষীণ স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করবে, যদিও আজকে যেটা মূল স্রোত কালকে হয়তো সেটা গৌণ স্রোত হয়া যাবে এবং গৌণই মূল হয়া দাঁড়াবে।

প্রশ্ন : ভাষায় যে পরিবর্তনটা করার কথা অনেকে বলছেন, তারা বলতে চাচ্ছেন, আমাদের এই ভাষা কলকাতা প্রভাবিত, এই ভাষার সমস্যা অনেক, নালায়েক-বেয়াদব টাইপের ভাষা, দাড়ি-টুপি নেই, একে মুসলমানি করানো দরকার…

উত্তর : ভাষাকে নিয়া আমাদের মানসে একটা সাম্প্রদায়িক প্রসঙ্গ ছিল। এখনও না থাকার কারণ নাই। সাম্প্রদায়িকতা আমাদের একটা বড় সমস্যা। আমাদের সতর্ক থাকা লাগবে। যা হোক প্রথম কথা হচ্ছে ভাষার মুসলমানিকরণের কোনও অবকাশ নাই। আমাদের মান চলতি বাংলা ভাষাকে আমার নালায়েক-বেয়াদব মনে হয় না, আমার মনে হয় ভাষাটা পটের বিবির মত, রক্ত নাই, মাংস নাই, ঘাম এবং বীর্যের গন্ধ নাই, কথায় এবং সৃষ্টিতে নেচে ওঠার মত ভাষা এইটা না। কলকাতার প্রভাব তো আছে, অস্বীকার করা যাবে না। কলকাতা এই ভাষার মূল ব্যবহারকারী ছিল, তাই। ভাষাকে মুসলমানি করানোর চিন্তা করে কোনও লাভ হবে না, অতীতেও হয় নাই, কমলার বদলে নারাঙ্গি চলে নাই, ভাষা তার পথে যাবে। আবার, কোলকাতার ভাষার সঙ্গে মিলবে না, ভাষা পৃথক হয়া যাচ্ছে, এই জুজুর, কিংবা অন্য কোনও জুজুর ভয় দেখায়া ভাষাকে অবরুদ্ধ করে রাখা যাবে বলেও আমার মনে হয় না, ভাষা মোগল হারেমে খোজাদের প্রহরাধীন নারী না। ভাষা গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে টিকে থাকে, প্রয়োজনে বদলায়। কারও কথা অনুযায়ী না, প্রাকৃতিক নিয়মেই হয়।

প্রশ্ন : আপনার সাহিত্যকর্ম নিয়ে আবারও কথা বলা যাক, আপনার গল্পের কৃৎকৌশল সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি ?

উত্তর : আমার লিখতে অনেক সময় লাগে। হুট করে শুরু করে গল্প নামায়া ফালানোর মেধা আমার নাই। দীর্ঘদিন আগে বিচিত্রায় সৈয়দ শামসুল হকের মার্জিনে মন্তব্য লেখার একটা বিষয় আমার কাছে খুবই প্রণিধানযোগ্য মনে হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন যে, কী লিখব তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ কী লিখব না সেটা ঠিক করাও একই রকম গুরুত্বপূর্ণ। আমি এই বক্তব্যের ফান্দে আটকা পড়ে আছি। আমার অনেক সময় লাগে কী-লিখব-না-এর অরণ্য থেকে কী লিখব তা খুঁজে নিতে। দ্বিতীয়ত কী লিখব সেটা ঠিক করার পরও আমি অনেক সময় নিই, জিনিসটাকে ভিজতে দেই, কাই বানানোর আগে। লিখতে শুরু করার পরও অবশ্য অবয়ব বদলায়া যায় প্রায়ই।

প্রশ্ন : আচ্ছা, আমি একজন সাধারণ পাঠক হিসেবেই বলতে পারি, আপনার গল্পে যে সমন্বিত চেতনাপ্রবাহের ধারায় হয়তো-বা মহল্লার বা সুহাসিনীর লোকদের অনবরত ব্যবহার করছেন, পাঠক এতে তো রিপিটেশনের ঝামেলায় ভুগতে পারে ?

উত্তর : এইটা লেখার একটা পদ্ধতি। এটা তুলনামূলকভাবে নতুন একটা পদ্ধতি, এই পদ্ধতির রচনার একটা বৈশিষ্ট্য হলো একরৈখিক ধারা বর্ণনায় না যাওয়া। এই পদ্ধতিতে একটা বিষয়ের বর্ণনা ভেঙ্গে ভেঙ্গে আসে, ফলে যতবার একটা বিষয়ের বর্ণনায় লেখা ফিরা যায় ততবার একটু পুনরাবৃত্তি দিয়া শুরু হয়, তারপর নতুনভাবে আগায়া যায়। এখানে পাঠকের সর্তকতা লাগে, মনোযোগের খুব দরকার হয়। সরলরৈখিক বর্ণনাভঙ্গির চাইতে ব্যাপারটা পাঠকের জন্য একটু জটিল, কিন্তু গল্প বলার এই পদ্ধতি আমাদের মুখে গল্প বলার যে পদ্ধতি তার কাছাকাছি এবং আমার মনে হয় যে, এই পদ্ধতিতে সময় এবং ঘটনার বিভিন্ন তলে এক সঙ্গে যাতায়াতের সুবিধা পাওয়া যায়, অনুক্রমিকভাবে একটা বিষয় শেষ করে আরেকটাকে ধরার দরকার হয় না, অনেকগুলা বিষয় জড়ায়া প্যাঁচায়া এক সঙ্গে আগায়া যাইতে পারে। আমার কাছে ব্যাপারটা খুবই সুবিধার লাগে, তবে এটা সরল পাঠ হয় না। দ্বিতীয়ত, গ্রাম বা শহরে যা ঘটে তা সুহাসিনী কিংবা ভূতের গলিতেও ঘটতে পারে; ফলে একটা নতুন গল্প বলার জন্য নতুন পটভূমি এবং নতুন জায়গার নাম ব্যবহার আমার কাছে অপরিহার্য মনে হয় না। সাতকানিয়ায় যা ঘটতে পারে না, আমি অবশ্যই তা সুহাসিনীর নামে লিখব না, সুহাসিনীতে ডলু নদী নাই, পাহাড় নাই, আমি এই গল্প সুহাসিনীতে নিয়া যাই নাই, এই গল্প সুহাসিনীর পটভূমিতে চলতো না। এ ধরনের রিপিটেশনের কথা যদি বলেন, আমিতো বিভিন্ন গল্পে চরিত্রের জন্যও একই নাম ব্যবহার করি, আমার মনে হয় পাঠক পার্থক্য করতে পারে, অসুবিধা হয় না।

প্রশ্ন : আপনার উপন্যাস সে রাতে পূর্ণিমা ছিল-তে প্রকাশ পেয়েছে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা, এর আছে নানা তল, বাঙালির জাতিসত্তার এক চমৎকার আখ্যান এটি, এপিক ধাঁচের এক আবহ লক্ষ করা যায়। কিন্তু এর শেষটি যেভাবে প্রতীকায়িতভাবে শেষ হলো তা যেন খানিকটা অসম্পূর্ণ মনে হয়। মানে আমি বলতে চাচ্ছি, মোল্লা নাসিরুদ্দীন আর দুলালির লাশ পাশাপাশি রেখে চাঁদের আলোয় কবর দিয়ে ওইখানেই সিম্বলিক করে কবর দেয়া হলো, এবং এটি শেষ করা হলো। আমার কথা হচ্ছে, উপন্যাসটির যে বেগবানতা, ধারাবাহিক উদ্দীপ্ত-স্বর, সেখানে এটাকে কি অন্যভাবে মানে পজেটিভ কোনও ব্যঞ্জনা রেখে শেষ করা যেত না ?

উত্তর : তা আপনের মনে হইতেও পারে। এইটা কী লেখা তা আমি জানি না। কিন্তু লেখাটাকে অন্য কীভাবে শেষ করা যেত সেটাও আমার কাছে পরিষ্কার না। আমার মনে হয় এই উপন্যাসের শেষটা পজেটিভ না নেগেটিভ তাও আমার জানা নাই। রচনা ঠিকমত শেষ করতে পারাটা আমার কাছে বেশ টাফ ব্যাপার মনে হয়। আমি বিষয়টি নিয়া অনেক চিন্তাভাবনা করার পরই এইভাবে শেষ করেছি। রচনাটা শুধু রাজনীতির না, প্রেমেরও এবং একটা সামষ্টিক বিহ্বলতার। কোন ব্যক্তির ক্যারিশমাকে ঘিরা এ ধরনের বিহ্বলতা মানুষের মধ্যে তৈরি হয়। এই উপন্যাসে তাই হইছে। সব গ্রামেই এরকম চরিত্র থাকতে পারে, যাকে নিয়া বিভিন্ন কারণে গ্রামের মানুষেরা এটা তৈরি করতে পারে। আমার এই উপন্যাসের গ্রামের মানুষের বিহ্বলতা মূল চরিত্রের সঙ্গে একটা লাভ-হেইট সম্পর্কের জন্ম দিয়েছে, ব্যাপারটা এমন প্রকাশিত না হইলেও, লাভ-হেইট আছে, কিন্তু মূলত তারা বিহ্বল, ফলে তারা নিস্পৃহও, তাই মেরে ফেললে তারা তেমন কষ্ট পায় না, আবার কেমন ভালোলাগা থাকে। তারা বিভিন্ন গল্পের মিথ তৈরি করে, এবং এই গল্প কচলায়া এর মধ্যে বাস করে। আমি এখানে চান্দের আলোর একটা লৌকিক ভাঁওতাবাজির অবতারণা করে তার ভিতরে এই লাভ-হেইট-এর ব্যাপারটাকে ঢুকায়া দিতে চাইছি। চান্দের আলোয় বিহ্বল হয়া পড়া আমাদের সমাজের একটা প্রিয় ভাঁওতাবাজির কথা, চন্দ্রাহত বলে একটা শব্দ আছে আমাদের, সম্ভবত ইংরেজি শব্দ সড়ড়হংঃৎঁপশ থেকে ধার করা। উপন্যাসে মোল্লা নাসির এবং দুলালির ভালোবাসার একটা গাঢ় মিথ তৈরি করা হয়েছে, এবং এই বিষয়টার প্রতি জনসমষ্টিকে আবেগপ্রবণ করে রাখা হয়েছে। উপন্যাসের পরিণতি রচনায় আমি এটা ব্যবহার করতে চাইছি, এবং এই পরিণতির ঘটনাও চান্দের আলোর নিচে ঘটে, ফলে এটার সঙ্গেও বিহ্বলতা ছিল হয়তো, এবং বলা হয়েছে যে, এই সময় মানুষ কী করে তা সে নিজেই বোঝে না, ফলে গ্রামের মানুষ আসলে তখন কী করে বা করল বা কেন করল সেটা পরিষ্কার না। অস্পষ্টতা অনেক সময় সাহিত্যের জন্য আরামদায়ক এবং প্রয়োজনীয় অনেক কিছু পাঠকের বিবেচনার উপরে ছেড়ে দেওয়া সাহিত্যের জন্য মঙ্গলকর, পাঠক নিজেও সার্বভৌম, তার ব্যাখ্যাও গুরুত্বপূর্ণ, সাহিত্যকে সাহিত্য হইতেই হবে, তা প্রথম শর্ত, সে জন্যই পজেটিভ-নেগেটিভের বিবেচনা সাহিত্যে থাকার দরকার আছে বলে মনে হয় না। লেখা পজিটিভ হইতে পারে, নেগেটিভও হইতে পারে, কোনওটাও না হইতে পারে, সবকিছুই জীবনের অংশ, নেগেটিভিটিও জীবনের অভিজ্ঞতার বাইরের কিছু না।

প্রশ্ন : না, না, পুরো ব্যাপারটা আমার এক ধরনের স্রেফ ভাবনার ব্যাপার আর-কি, আপনার ব্যাপারটা তো মৌলিকভাবেই আপনার।

উত্তর : আমার মনে হয় যে, পাঠক হিসাবে আপনের সব অধিকার আছে নিজের মত করে কোন লেখার মূল্যায়ন করার। আমার মনে হয় সৃজনশীল লেখার একটা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঠককে সম্পৃক্ত করা, পাঠক আবার মন এবং মননের অধিকারী। উপন্যাসটার ফিনিশিং নিয়া এই ধরনের ভাবনা আপনের তো হতেই পারে। বইয়ের গল্পের ভিতরে রাজনীতি-সমাজনীতি ছাড়াও প্রেমকাহিনির একাধিক স্রোত আছে, এ বিষয়ে হয়তো পাঠকেরও একটা সম্পৃক্ততা হয়। নাসিরউদ্দিন দুলালি একটা স্রোত। এ ব্যাপারে পাঠকের গড়ে ওঠা ইমোশনও লেখককে ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে। ফলে লেখার শেষে এসে সুহাসিনীর গণ-ইমোশন এবং হয়তো পাঠকের ক্রমান্বয়ে তৈরি হওয়া ইমোশনেরও একটা গতি হয়। দুলালি গৃহীত হয়, অথবা গ্রামের লোকেরাই তাদের আবেগ চরিতার্থ করার জন্য মৃত্যু পরবর্তী এই আয়োজন করে। কবরে পাশাপাশি থাকার মধ্যে মৃত দুলালির নিশ্চয়ই কোনও সুখ হয় না। এটা মৃতদের নিয়া জীবিতদের ভাবনার ফসল মাত্র। তবে, আমার কথা হচ্ছে গ্রামের লোকেরা যা করেছে তা তারা চান্দের আলোর নিচে করছে এবং বইয়ে বলা হয়েছে যে, এ সময় মানুষ বোঝে না সে কী করে।

প্রশ্ন : উপন্যাসটির মূল চরিত্র মফিজুদ্দিন-এ কেউ শেখ মুজিবরের ছায়ারূপ লক্ষ করতে চান।

উত্তর : চাইলে ভুল করবে।

প্রশ্ন : আমার তো মনে হয় মফিজুদ্দিন চরিত্রটিতে বিভিন্ন মেজাজের জাতীয় বুর্জোয়ার চেহারাই উন্মোচিত হয়। তো, এর পটভূমি সম্পর্কে বলুন।

উত্তর : চরিত্রটা মূলত সামন্ত চরিত্র। আমার তাই ধারণা। আসলে দুইটা বাস্তব ঘটনা আমি আমার কাহিনিতে জোড়া লাগাইতে চাইছিলাম। প্রথমত ব্রাক্ষণবাড়িয়ার নিদারাবাদ গ্রামের এক হিন্দু পরিবারের ছয়জনকে সম্পত্তির জন্য খুন করে ড্রামের ভিতরে পুরে চুন দিয়া নদীর পানিতে ফেলায়া দেওয়া হয়েছিল। মরে যাওয়ার পরে তারা ড্রামের ভিতরে চুন দেওয়া মাংসের টুকরায় পরিণত হয়, বস্তুমাত্র হয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই লোকগুলোর সকলের জীবন ছিল, একেকটা কাহিনি ছিল প্রত্যেকের। দ্বিতীয়ত আশির দশকে সামরিক শাসকের কালে আমি দেখেছিলাম কীভাবে বিপ্লবীদের পরিবর্তন হয়। আসলে একজন প্রাক্তন বিপ্লবীকে আমি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে কাজ করার সময় পাইছিলাম, তিনি একটা ভালো ডিগবাজি দিয়া এসে মন্ত্রী হয়েছিলেন। আমি অবশ্য আমার লেখায় বিষয়টা আনতে পারি নাই, লেখা আমার হিসাবের গণ্ডির মধ্যে থাকে নাই, থাকতে চায় নাই, আমার কিছু করার ছিল না, এটা আমার অক্ষমতা, ফলে একটা মফিজউদ্দিনের চরিত্র দাঁড়ায়া যায়। মফিজুদ্দিনের পরিবর্তনের সঙ্গে বিপ্লবীর বদলায়া যাওয়ার বিষয়টা মেলে নাই। আমি অবশ্য জোর করি নাই। মফিজউদ্দিন একটা গ্রামের মাতবর একজন লোক, সে একসময় অগ্রগামী থাকে, অন্য সময় এতে বাধা দেয়। নিজে ভূমিহীনের পরিচয় থেকে সামন্ত আভিজাত্যে উঠে আসে, কিন্তু দুলালিকে গ্রহণ করে না, বলে, জোলার মেয়ে। সমাজের চলমানতা আটকায়া রাখার চেষ্টা করে। বিকাশের আকাক্সক্ষাকে বুঝতে পারে না।

প্রশ্ন : আপনার গল্প তোরাব শেখের জেদ, অস্তিত্বের সঙ্কট, তা থেকে দাঁড়ানোর স্পৃহা, এসব মিলে মফিজুদ্দিনকে কি তোরাব শেখের এক্সটেনশন বলা যায় ?

উত্তর : এভাবে আমি ভেবে দেখি নাই, অবশ্য আপনি বলার পর এখন মনে হচ্ছে বুড়া বয়সের মফিজুদ্দিনের সঙ্গে মিল থাকতে পারে, ম্যানারিজমের দিক থেকে। কিন্তু ওইটুকুই, এর বেশি মনে হয় না আমার। আমার মনে হয় না মফিজুদ্দিন তোরাব শেখের এক্সটেনশন হইতে পারে।

প্রশ্ন : পারাপার-এর পরবর্তী সাহিত্যকর্ম তো জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা ? এটির সম্পর্কে আপনার ভাবনা বা প্রস্তুতি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি।

উত্তর : পারাপার-এর গল্পগুলো লেখার পর আমি কিছু লেখা লিখেছিলাম, সেগুলো আমি বই আকারে পরে ছাপাই নাই। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে দেশের রাজনৈতিক আবহ এবং এই সময়ে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রকাশিত একাত্তরের দালালরা কে কোথায় পড়ে আমার মনের এমন একটা অবস্থা হয় যে, আমাকে জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা বইটা লিখতে হয়।

প্রশ্ন : ওইটা তো শাহরিয়ার কবিরের সম্পাদনায় করা।

উত্তর : হ্যাঁ। আমার কাছে এই রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ভালো লাগে নাই। তখন আমি বইটা লিখি। এবং তখন আমি মার্কেজের ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউড পড়ে ফেলায় তার কাছ থেকে জাদুবাস্তবতার রচনা পদ্ধতিটা নেই। আমার মনে হয় যে, আমি আমার কাহিনি তৈরিতে অনেক দূর পর্যন্ত স্বাধীনতা নিতে পারি, আমার কল্পনাকে সম্ভাব্যতার প্রান্ত পর্যন্ত নিয়া যেতে পারি।

প্রশ্ন : তখন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তো নিশ্চয়ই পড়া ছিল আপনার ?

উত্তর : হ্যাঁ, ছিল। কিন্তু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রথম পড়ে আমি জাদুবাস্তবতার বিষয় অনুধাবন করতে পারি নাই। যদিও এখন কাঁদো নদী কাঁদো বা চাঁদের অমাবস্যা পড়ে আমার মনে হয়েছে তার লেখায় ম্যাজিক রিয়েলিজমের ব্যবহার আছে। এবং আমার মনে হয়, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লেটিন আমেরিকান সাহিত্য পড়া ছিল, হয়তো মার্কেজের বইও পড়া থাকতে পারে।

প্রশ্ন : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লেখা কি তারও আগের নয় ?

উত্তর : মনে হয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ যখন এসব বই লিখছেন তখন মার্কেজও লিখছেন, এটা আমার এখন মনে হয় যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ম্যাজিক রিয়েলিজম সম্পর্কে ধারণা ছিল। যাই হোক, আমি পদ্ধতিটা ব্যবহার করি। এটা আমি পাই মার্কেজের কাছ থেকে।

প্রশ্ন : এটি তো পারাপার-এর পরেই প্রকাশ করলেন। তাহলে এটি তো মুক্তধারা থেকেই প্রকাশ করতে পারতেন ?

উত্তর : মুক্তধারাকে দেই নাই। পারাপার-এর পাণ্ডুলিপি আমি মুক্তধারায় জমা দিয়েছিলাম ১৯৮০ সালে। এটা প্রকাশিত হয় জুন ১৯৮৫-তে। জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা আমি প্রকাশ করি ১৯৮৭-তে। আমি পরিচিত বিখ্যাত লেখক ছিলাম না। ফলে প্রকাশক পাচ্ছিলাম না। মুক্তধারাকে দেই নাই এই ভয়ে যে, আবার পাঁচ বছর লেগে যাবে।

প্রশ্ন : আচ্ছা, আমাদের বাংলা কথাসাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এমন কোনও মহাকাব্যিক আয়োজন কি আছে বলে আপনার মনে হয় ?

উত্তর : মহাকাব্যিক আয়োজন মানে কী―সেটাই হয়তো আমার আছে পরিষ্কার না। হয়তো ওয়ার অ্যান্ড পিস মহাকাব্যিক রচনা। দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি-কে কী বলব ? মহাকাব্যিক মানে কি বড়, বিপুল আয়োজন ? যেটা দরকার তা হচ্ছে ভালো কিছু লেখা। মুক্তিযুদ্ধ নিয়া আমাদের কিছু ভালো সাহিত্যকর্ম আছে বলে আমার মনে হয়। ধরেন সৈয়দ শামসুল হক এবং মাহমুদুল হকের উপন্যাস, হাসান আজিজুল হকের গল্প ইত্যাদি। আমার পড়ার বাইরেও নিশ্চয়ই অনেক লেখা আছে। কিছুই হয় নাই―এ কথা বলতে পারি না আমি।

প্রশ্ন : সৈয়দ শামসুল হকের বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ কি আপনার পড়া আছে ?

উত্তর : না। তবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়া তার কিছু ভালো কাজ আছে। সৈয়দ শামসুল হকের গল্পের প্লট কনসিভ করতে পারার অসাধারণ ক্ষমতা আছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তিনি তার গল্পকে ভালোমত তুলে আনেন না, সে বিষয়ে যত্নবান হন না বলে আমার মনে হয়। তার আর একটা সমস্যা―রচনায় যৌনতার ব্যবহার সম্পর্কিত, সৈয়দ শামসুল হক লেখায় যৌনতা ব্যবহার করতে খুবই আগ্রহী―এটা বোঝা যায়, সেটা দোষের কিছু বলে মনে হয় না, কিন্তু তিনি বিষয়টা ব্যবহারে পারঙ্গম বলে আমার মনে হয় না, যেমন দ্বিতীয় দিনের কাহিনিতে তার যৌনতা ব্যবহারের প্রচেষ্টা ভালো লাগে নাই।

প্রশ্ন : মঈনুল আহসান সাবেরের কবেজ লেঠেল পড়েছেন কি ? ব্যক্তিগতভাবে এটিকে আমি মুক্তিযুদ্ধের দরকারি কাজ মনে করি।

উত্তর : পড়া হয় নাই।

প্রশ্ন : আমরা যখন আপনার কোনও কোনও গল্প বা উপন্যাস পড়ি, যেমন মুখের দিকে দেখি, প্রথম বয়ান বা কোথায় পাবো তারে ইত্যাদি কথাশিল্পে মৈমনসিংহ গীতিকা বা পূর্ববাংলার পালার একটা আধুনিক গীতল রূপ দেখি, সেই সময়ের পালাকাররাও কিন্তু সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বিষয় বা ঘটনা কিংবা জনকোলাহলকে রূপকথার আঙ্গিকে ফুটিয়ে তুলতেন। রূপকথার এই সব আঙ্গিক আপনাকে কীভাবে আপ্লুত করে ?

উত্তর : মৈমনসিংহ গীতিকা অনেক বড় ব্যাপার। তবে এই সময়ে বসে মৈমনসিংহ গীতিকা লেখাও যায় না। তার মানেও হয় না। আমার মনে হয় না আমি রূপকথাও লিখতে চাই, তবে রূপকথা মানুষের জীবনকে অবলম্বন করে তৈরি করা হইত, ফলে মানুষের জীবনের অনেক কিছু আমাদের কাছে রূপকথার মতো মনে হইতে পারে। যে রচনাগুলার কথা আপনে বললেন এগুলার রচনা পদ্ধতিতে কিছুটা ভিন্নতা আছে, বিশেষ করে গল্প দুইটায়, এই গল্প দুইটা আমি লিখেছি কিছুই না লেখার জন্য, আমার মনে হইছিল লেখার ভিতরে কিছু লিখতেই হবে কেন, মেঘদূতের ভিতরে তো কিছু দেখি না, মনে হয় আছে কিন্তু ধরতে পারি না। তবে মুখের দিকে দেখি উপন্যাস হওয়ায় হয়তো অতটা না। মেঘদূতের সঙ্গে তুলনা করার জন্য দুঃখিত। যা হোক, এই সব লেখার মূল ফন্দি হচ্ছে পাঠককে আক্রান্ত করা, চান্দের আলোর মত, চালুনি দিয়া যদি চালেন কিছু পাবেন না, কিন্তু মানুষ কেমন আক্রান্ত হয়। মেধাবী পাঠকদের জন্য অনেক সময় বড় আয়োজন লাগে না। লেখক পাঠকের চিন্তা করে লেখে না, কিন্তু পাঠকের জন্যই লেখে। রূপকথার ধরনে কথাসাহিত্য রচনা আমার লক্ষ্য না, কিন্তু আমি জানি জীবনের বাস্তবতা বহুদূর পর্যন্ত যায়, এর দূরবর্তী সীমা রূপকথার আমেজ নিয়া হাজির হইতে পারে, কিন্তু তা রূপকথা না, তা বাস্তব। যেমন কাঠুরে ও দাঁড়কাক। গাছের ফোকরের ভিতরে টাকা রাখা রূপকথার ডাকাতদের কাজের মত মনে হলেও এটা বাস্তবে কেন হইতে পারবে না ? কল্পনার বিষয় পাঠক যতদূর পর্যন্ত বাস্তব হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি থাকে ততটা ব্যবহার করা যেতে পারে। চাপ দিলে পাঠকের গ্রহণক্ষমতার পরিধি বিস্তৃত হয়, তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন জিনিসটা ফেটে গ্রহণযোগ্যতার বাইরে চলে না যায়। গেলে সেটা সামাজিক রূপকথা সাহিত্য হয়া যাবে। কথাসাহিত্য থাকবে না। জাদুবাস্তব, বাস্তবই, বাস্তবের একটা ভিন্ন তল মাত্র। জাদুবাস্তবতা অবশ্যই সামাজিক রূপকথা না।

প্রশ্ন : একজন পাঠক হিসাবে আমি আমার একটা সমস্যার কথা বলি―মুখের দিকে দেখি-তে দুটো ঘটনা পাশাপাশি ঘটছে, এক হচ্ছে চাঁন মিয়ার বান্দরের দুধ খাওয়ার ব্যাপার আর মেয়েটার অতিলৌকিক আচরণ; অন্যদিকে মামুনকে ঘিরে রাষ্ট্রীয় সামাজিক অবক্ষয়, অবহেলা, ভয়াবহ সমাজবাস্তবতাকে চিহ্নিত করার ব্যাপার। একটা জীবন্ত লোককে কুলিরা ভুসি বা ব্লাক-মার্কেটিং-এর বস্তায় ভরে দিচ্ছে, অথচ তাদের মানবিক কোনও অনুভূতিই নেই। কিন্তু উপন্যাসটিতে লোকজ উপাদান অত বেশি ব্যবহার করা হলো তাতে তো আপনি যে সমকালীন সামাজিক-রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন দেখাতে চাইলেন তার সঙ্গে আমি একাত্ম হতে পারি না।

উত্তর : মুখের দিকে দেখি লেখাটা এখনও শেষ হয় নাই, আরও লেখা লাগবে। এখানে কত কী আছে এবং কত কী থাকতে পারে। ভয়াবহ সমাজবাস্তবতা সাহিত্যে না থাকার কোনও কারণ নাই, কিন্তু গল্পে ভয়াবহ অবস্থায় আমার অনেক সময় মশকারি করতে ইচ্ছা হয়, কারণ, অন্যভাবে আমি সাহিত্যে বিষয়টা মিলাইতে পারি না। করাতকলের শ্রমিকরা মামুনকে নিয়া যা করে তাতে এই মশকারির ভাব আছে, আরও অনেক জায়গায় আছে, সমাজের পীড়নগুলা আমার শরীরে বিন্ধা যায়, কিন্তু লেখক হিসাবে আমাকে হিসাব ঠিক রাখা লাগে, সাহিত্যের পক্ষে সবসময় চাবুকের মতো কাজ করা সম্ভব না। তাছাড়া সাহিত্যিকের সামর্থ্যরেও তারতম্য থাকে। আমি আমার সাধ্যের মধ্যে থেকে কাজ করার চেষ্টা করেছি। লেখক বা পাঠক লেখায় তা-ই দেখে বা দেখবে তাও ঠিক না। এই লেখাটায় আমি আসলে কী বলতে চাইছি তা হয়তো আমার কাছেও পরিষ্কার না। লেখার আনন্দেও লেখা যায়। কলাকৈবল্যবাদ না, এটা অন্য কিছু। কাফকা তার মেটামরফসিসে আসলে কী বলতে চাইছে তা কি আমরা জানি ? কিংবা কাফকা নিজেও কি জানতো সেটা ? অথবা জানলেও কি সেটাই মেটামরফসিস সম্পর্কে শেষ কথা ? আমার লেখাটা শেষ হওয়ার পরে হয়তো আপনে একাত্ম হইতে ব্যর্থ হতে পারেন। পাঠক হিসাবে গল্পের বিচার-বিবেচনায় আপনার বা অন্য কোনও পাঠকের সার্বভৌমত্ব আছে। আপনি পাঠক হিসাবে বিভিন্ন বিষয় খুঁজে বের করতে পারেন। আমি আমার বিবেচনা অনুযায়ীই একটা বিষয় দেখার চেষ্টা করতে পারি, যদি আদৌ পরিবেশন করার মতো কিছু থাকে, লোকজ উপাদান ব্যবহার করে হোক বা মশকারির চাদর বিছায়া দিয়া হোক। আমি অন্য রকম কী করতে পারি ? হয়তো কিছুই পারি না। আমাদের বকুল গল্পের ভিতরে যে ভয়াবহতা আছে সেটার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য তো আমি ডাক দিয়া যেতে পারি না, আমি আঙ্গুল দিয়া দেখায়াও দিতে পারি না, সে চেষ্টা সাহিত্যে না করাই ভালো। এটা করতে হলে প্রবন্ধ লেখা লাগবে। এই বিষয়টা নিয়া হয়তো বিতর্ক হতে পারে।

প্রশ্ন : এটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে উপন্যাসে মামুন নামের চরিত্রটিকে সারের বস্তার ভিতর লুকিয়ে ফেলা হচ্ছে, ব্ল্যাক মার্কেটিং যেমন বোঝা যাচ্ছে, তেমনি বোঝা যাচ্ছে মানুষটাকেই এরা উঠিয়ে দিচ্ছে।

উত্তর : আমার উদ্দেশ্য ছিল ছেলেটাকে চিটাগাং পাঠানো, অথবা হয়তো করাতকলের কুলিদের কার্যকলাপের কারণেই আমার মনে হয় যে মামুনকে চিটাগাং নিয়া যাই, তাদের কারণেই হয়তো কাহিনির এই মোচড়টা আসে, কাহিনির অনেক বাঁকই আগে চিন্তা করে ঠিক করা থাকে না। কুলিরা বিষয়টা বুঝেছিল আমি বলি নাই, বোঝে নাই তাও বলি নাই। যা হোক আমাকে লেখাটা শেষ করতে হবে।

প্রশ্ন : এতে কেমন পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধন করতে চান তা কি বলা যাবে ?

উত্তর : আমাদের চলমান জীবনের কিছু বিষয় হয়তো থাকবে, মনে হবে স্বপ্ন, মনে হবে হয়তো স্বপ্ন না।

প্রশ্ন : মার্কেজের ওয়ান হানড্রেড ইয়ার্স অব সলিচিউডের কথা আপনি আগেই বলেছেন। আমরা হয়তো সে রাতে পূর্ণিমা ছিলতেও এটির কথা স্মরণ করতে পারি। বিদেশি ভাষার কথাসাহিত্যিকদের ভিতর অন্য কারও লেখা সম্পর্কে কিছু বলবেন ?

উত্তর : জ্যাক লন্ডন আমার প্রিয় লেখক, তার ট্যু বিল্ড এ ফায়ার আমার পড়া গল্পগুলার ভিতর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প বলে মনে হয়। টলস্টয়, গোর্কি, হেমিংওয়ে, হেমিংওয়ের ছোটগল্প, শলোখভ, সিঙ্গার, সিঙ্গারের গল্প বোকা গিম্পেলের কোনও তুলনা দেখি না, কাফকার কথা আর কী বলব, একটা মেটামরফোসিস লেখাই তার অবিস্মরণীয়তার জন্য যথেষ্ট ছিল, চেখভ খুব ভালো লাগে, তুর্গেনিভের লেখা আমার প্রিয়, কত যে লেখক আছেন এবং কত যে ভালো লেখা আছে পৃথিবীতে!

প্রশ্ন : চেখভকে ঠিক কোন কারণে আপনার এত প্রিয় মনে হয় ? সাধারণ ঘটনা বা অনুষঙ্গ নিয়ে অদ্ভুত সব গল্প লেখার জন্য, নাকি…

উত্তর : তাঁর লেখা কেরানির মৃত্যু অসাধারণ গল্প। কিন্তু এটাই শেষ কথা না। জীবনকে দেখার অসাধারণ চোখ ছিল তাঁর, গল্প বলার ক্ষমতা তো ছিলই। আরও অনেক ভালো লেখা আছে তাঁর।

প্রশ্ন : ম্যাক্সিম গোর্কির সাহিত্যকর্মের কোনও দিক কি আপনাকে টানে ?

উত্তর : গোর্কিকে বাংলাদেশে আমরা জানি মূলত রাশিয়ান অনুবাদের সুবাদে। গোর্কি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে আস্থাশীল ছিলেন। আমার মনে হয় গোর্কি একমাত্র সাহিত্যিক যিনি সাহিত্যের সঙ্গে বিপ্লবকে যথাযথ মাত্রায় মিলাইতে পারছিলেন। হয়তো আমাদের হাসান আজিজুল হকও। গোর্কির মাকে বিপ্লবী বই বলে তাচ্ছিল্য করতে পারার কোনও উপায় আছে বলে আমার মনে হয় না। তার আত্মজৈবনিক তিন খণ্ড রচনা সাহিত্যিক মানদণ্ডে অসাধারণ। গোর্কি হচ্ছেন বিপ্লবী সাহিত্যিক, তার মতো কেউ আর আসে নাই। পৃথিবীও বদলায়া গেছে। তবে যারা আর মার্কসবাদ পড়বে না, তারা হয়তো মা পড়বে, পড়ে জানবে, পৃথিবীতে জীবনের একটা বিকল্প মানে ছিল একদিন।

প্রশ্ন : এখন আমরা বাংলা কথাসাহিত্যের লেখকদের নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানিক, সতীনাথ, সুবোধ ঘোষ, জগদীশ, কমলকুমার, অমিয়ভূষণ বা বাংলাদেশের ওয়ালীউল্লাহ, ইলিয়াস, হাসান, কায়েস, মাহমুদুল হক, জ্যোতিপ্রকাশ, হরিপদ, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, সেলিনা হোসেন বা অন্যদের সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : এঁদের অনেকের লেখা আমার পড়া নাই। রবীন্দ্রনাথকে ভালো লাগে, তাঁর সব কিছুই ভালো কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে নিয়া একটা কাল্ট তৈরি হয়া গেছে। আমি এই কাল্টের সদস্য না। আমার হিসাবে মানিক অনেক বড় মাপের লেখক। বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প তৈরির ক্ষমতা ছিল বিস্ময়কর, কিন্তু তাঁর সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা নাই―এটা মানা আমার পক্ষে মুশকিল হয়। বাংলাদেশে হাসান আজিজুল হক, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বা ইলিয়াস অনেক বড় লেখক। এঁরা বিশ্বমানের লেখক। পৃথিবীর অনেক ভালো লেখা আমার পড়া আছে, আমি জানি। এঁদের সঙ্গে আমি মাহমুদুল হক এবং কায়েস আহমেদকে আবারও যোগ করতে চাই। শওকত আলীও আছেন। বাংলাদেশের কথাসাহিত্য যে কত সমৃদ্ধ সেটা নিয়া তর্ক করার কিছু নাই, আমাদেরকে দিয়ে রেখেছেন, সেটা এত উঁচা যে এটা ক্রস করা খুব সহজ ব্যাপার হবে না। হাসান আজিজুল হক কোনও উপন্যাসই লেখেন নাই (যখন সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়েছিল তখনকার কথা), কায়েস আহমেদ চিকন চিকন কয়েকটা বই লিখছেন, তারপরেও। কায়েস আহমেদ তাঁর লাশকাটা ঘর নামের একটা গল্প লিখেছিলেন, তিনি সেটাকেই আবার উপন্যাস বানিয়েছিলেন, দিনযাপন; তারপরেও এটাকে মোটা করতে পারেন নাই। তাঁর অস্থিরতা ছিল মনে হয়।

প্রশ্ন : আমার তো মনে হয় তিনি এমন ছোটই করতে চাইলেন।

উত্তর : লাশকাটা ঘরকে দিনযাপন বানায়া কায়েস আহমেদ কী করতে চাইছিলেন আমার জানা নাই, তবে আমার মনে হয় যে, দুইটা লেখার মধ্যে পার্থক্য তেমন বেশি কিছু নাই। লাশকাটা ঘর দিয়াই কাজ চলে গিয়েছিল, এটা একটা চমৎকার গল্প, এটাকে দিনযাপন বানায়া কায়েস আহমেদ কিছু লাভ করতে পারেন নাই। তবে সেটা কথা না, কথা হচ্ছে তাঁর ছোটগল্পগুলাই অসাধারণ। প্রথমে আমি তার কিছু ছোটগল্প পড়েছিলাম, পরবর্তী সময়ে তার মৃত্যুর পর ইলিয়াসের সম্পাদনায় কায়েস আহমেদ সমগ্র বের হওয়ার পর গল্পগুলা আর উপন্যাস দুইটা পড়ি। তার লেখার নিমগ্নতা দেখার মতো। ডিটেইলের কাজ খুবই ভালো। হয়তো তিনি যে জায়গা সম্পর্কে লিখতে চাইতেন সেখানে যেতেন, হয়তো নোট নিতেন, এটা আমার ধারণা, ভুলও হতে পারে।

প্রশ্ন : নোট নেওয়ার ব্যাপারটা আপনি খুব প্রাসঙ্গিক মনে করছেন ?

উত্তর : আমি প্রয়োজন হলে সামান্য নোট নিই, প্রয়োজন হলে আমি পুরান ঢাকায় যায়া ঘুরে আসি, যেহেতু আমি এই এলাকার কথা বেশি লিখি, কিছু টেকনিক্যাল বিষয়ে প্রয়োজন হলে আমি তথ্যও জোগাড় করে নিই। এসব করি দুইটা কারণে, সাহিত্য চাপাবাজির বিষয় হইলেও, সাহিত্য আমাদের চেনা জীবনের বাইরের কিছু না, সেজন্য পাঠকের সঙ্গে রিলেট করার প্রয়োজন থাকে, বানানো গল্পের সঙ্গে সঠিক ভৌগোলিক পটভূমি, বিভিন্ন তথ্য ইত্যাদি যোগ করা হলে, লেখার সিরিয়াসনেস প্রকাশ পায়, মানুষের এটা হয়তো ভালো লাগে, দ্বিতীয়ত, এইসব ভিত্তির কারণে একটা গল্প দাঁড়ায়া থাকতে পারে। এতে সময়টাকেও নির্দিষ্ট আর অর্থপূর্ণ করা যায়। এতে কাজ হয়, আপনি দেখবেন, আমার লেখায় অনেকগুলা রাস্তার বা এলাকার নাম থাকে। পাঠক বোঝে আমি হাওয়ার মধ্যে তরোয়াল ঘুরাচ্ছি না। যদিও আমি বানানো গল্প বলছি। তবে মনে রাখতে হবে লেখার সুবিধার জন্যই নোট নেওয়া বা তথ্য সংগ্রহ করা, লেখায় সংগৃহীত সব তথ্য ঢুকায়া দেওয়া উদ্দেশ্য না।

প্রশ্ন : নোট নেওয়ার ব্যাপারে আপনার কি কারও কথা মনে পড়ছে, যাকে পথিকৃৎ বলা যেতে পারে ?

উত্তর : এ ব্যাপারে আমার জ্ঞান সীমিত। তবে আমার জানা মতে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এ-কাজ করতেন। তাঁর প্রকাশিত ডায়েরিতে এর প্রমাণ আছে। খোয়াবনামা লেখার সময় সম্ভবত নিয়মিত বগুড়া যেতেন―যায়া হয়তো নোট নিতেন।

প্রশ্ন : অন্য কোনও সিনিয়র লেখকের কথা বলবেন ?

উত্তর : মাহমুদুল হকের কথা আবার বলি। মাহমুদুল হক খুবই ভিন্ন ধরনের একজন কথাশিল্পী। তাঁর ভাষা শুধু নয়, দেখার বিষয়টাও আলাদা। মাহমুদুল হক এক অর্থে সাহসী লেখক ছিলেন, কারণ পৃথিবীর এমন একটা সময়ে যখন সাহিত্যের প্রগতিশীল দায়িত্ব পালনের পক্ষে শক্তিশালী অভিমত কার্যকর ছিল, মাহমুদুল হক সাহিত্যকে সাহিত্যের ভিতরে রেখে দিয়েছিলেন, দায়িত্ব পালন করেন নাই, জীবন আমার বোনেও একই কাজ করেছেন, মানে কোনও লোকপ্রিয় দায়িত্ব পালনের দিকে যান নাই, তাঁর সাহিত্যের প্রসঙ্গ মানুষের মানবিকতা। সৈয়দ শামসুল হকের কথাও বলা যায়। তাঁকে আমার কেন যেন অপচয়িতই লাগে; খেলারাম খেলে যা দিয়া যে অপচয়ের শুরু। আমি রাহাত খানের কথাও বলতে পারি। আমার মনে হয় এই অসাধারণ শক্তিশালী লেখকও যথাযথভাবে তাঁর শক্তিকে কাজে লাগান নাই। আমরা তাঁর লেখায় তাঁর প্রতিভার কিনারাটাই দেখেছি মাত্র।

প্রশ্ন : কমলকুমারের গল্প সম্পর্কে আপনার অভিমত কী ? আপনিও কি তাঁর কথাশিল্পের দুর্বোধ্যতার প্রসঙ্গটি আনবেন ?

উত্তর : আমার সামান্য পড়া আছে। আমার মনে হয়েছে যে, তিনি দুর্বোধ্যই। যা হোক আমার মনে হয় কী, কমলকুমারে ভাষা নিয়া কসরত আছে বেশি, বলা যায় ভাষার মনিমাণিক্য তৈরি করেন। কমলকুমার মজুমদারকে আমার ভাষাশিল্পী বলে মনে হয়। হ্যাঁ এই রকম সাহিত্য হইতে পারে, নয় কেন। আপনে গোলাপসুন্দরীতে শেষ পর্যন্ত হয়তো মনে রাখার মতো কয়েকটা অসাধারণ কাব্যময় কিন্তু খামখেয়ালি বাক্যের নির্মাণ দেখতে পাবেন।

শুধু ভাষা নিয়ে তাঁর বিষয়টা বলে দিলে বোধহয় সবটা বলা হয় না। তাঁর জীবনবোধ, নিখুঁত উপমা প্রয়োগ, ডিটেইলের নিপুণ ব্যবহার, বাক্যে রঙের ব্যবহার, এত ডিটেইলের পরও রিপিটেশনের কোনও ব্যাপারই থাকে না, তাতে কমলকুমার ভিন্ন এক আবহ তৈরি করেন। তিনি যেন একটা প্রতিষ্ঠান, লেখকদের লেখক হয়ে আছেন। আর তাঁর সব গল্প বা উপন্যাস তো মোটেই দুর্বোধ্য নয়।

সেটা হইতে পারে। যেমন নিম অন্নপূর্ণা। আমার বেশি পড়া নাই। সব না পড়ে হয়তো কথা বলাও ঠিক না। তবে লেখকদের লেখক বলে পৃথিবীতে কিছু আছে বলে মনে করি না।

প্রশ্ন : আমি এখন আপনার সমকালের গল্পকারদের বিষয়ে জানতে চাই। মামুন হুসাইন, কাজল শাহনেওয়াজ, মহীবুল আজিজ, শহিদুল আলম, সেলিম মোরশেদ, ওয়াসি আহমেদ, নাসরিন জাহান, হুমায়ুন মালিক, সৈয়দ রিয়াজুর রশীদ, পারভেজ হোসেন, তারেক শাহরিয়ার, দেবাশিস ভট্টাচার্য বা অন্যদের লেখালেখি সম্পর্কে আপনার মতামত কী ?

উত্তর : এভাবে সকলের সম্পর্কে তো বলা মুশকিল―মামুন হুসাইনের গল্প বেশ ভালো, আমার মনে হয় তিনি পোস্টমডার্ন গল্প চমৎকার লিখে থাকেন।

প্রশ্ন : ঠিক বুঝলাম না, তাঁর গল্প পোস্টমডার্ন মানে ?

উত্তর : ঝামেলা হইলো। সাহিত্যিক আলোচনা আমার জন্য খুবই কঠিন কাজ হয়া দাঁড়ায়। যা হোক, বিভিন্ন প্রবন্ধ পড়ে আমি জানতে পারছি যে, সাহিত্য ধারায় পোস্টমডার্ন বা উত্তর-আধুনিক নামের একটা ধারা আছে। এই ধারার রচনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গল্পে ডেফিনিট কোনও গল্প না থাকা, সবকিছু অসংবদ্ধ বা তরল হবে, গল্পে একটা নির্দিষ্ট ফোকাস থাকবে না, ইনডেফিনিট হবে ইত্যাদি। মামুনের গল্পে আমি এগুলা দেখি। তিনি এভাবে চিন্তা করে লেখেন কি না আমি জানি না, হয়তো পরিকল্পনা করেই লেখেন। তাঁর গল্প সেই এক পুনরুত্থানের গল্প এমনই এক চমৎকার সাহিত্যকর্ম। আমার ধারণা এইটা এভাবে আর কারও পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না। ওয়াসির ডিটেইলের কাজ বা ভাষা ভালো। শুধু তাই বা কেন, ওয়াসি ভালো গল্প লেখেন। আমি একদম আলাদাভাবে কাজল শাহনেওয়াজের কাছিমগালার কথা বলব। এটা আমাদের গল্পসাহিত্যের অন্য মাত্রার একটা অসাধারণ গল্প।

প্রশ্ন : তার কাছিমগালা গল্পগ্রন্থের অন্য গল্পগুলো সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : তার গল্পের বই পুরাটা আমি পড়েছি। অন্য গল্পগুলার কথা ভালোমতো মনে পড়ছে না। তবে আরও দুই-একটা গল্প আমার ভালো লেগেছিল বলে মনে হয়।

প্রশ্ন : শহিদুল আলমের গল্পগ্রন্থ ঘুণপোকার সিংহাসন এবং এর গল্প, যেমন রাজেন বৃত্তান্ত বা অন্য গল্প সম্পর্কে কিছু জানাবেন ?

উত্তর : তার বই আমি পড়েছিলাম। সব কিছু এখন মনে পড়ছে না। তবে শাহাদুজ্জামানের গল্প একটি এরোপ্লেনের কাহিনি খুব ভালো লেগেছিল। এটা সম্ভবত পশ্চিমের মেঘে সোনার সিংহ বইয়ে আছে।

প্রশ্ন : তাকে তো আরও পরের মানে নব্বইয়ের দশকের গল্পকারই বলা হয়। ঠিক আছে, এই সময়ের অন্য গল্পকার বা শাহাদুজ্জামান সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

উত্তর : শাহাদুজ্জামানের কয়েকটি বিহ্বল গল্পের কথা তেমন মনে পড়ছে না। একটা এরোপ্লেনের কাহিনি আমাকে বেশ বিহ্বল করেছিল। শাহাদুজ্জামান ভালো লেখেন এবং সম্ভবত তিনি একটা নতুন ধারা খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। এটাকে সম্ভবত মেটাফিকশন বলে। অদিতি ফাল্গুনীর মনে হয় জীবনকে দেখার বিস্তৃত অভিজ্ঞতা আছে, এ জীবন মিহিন জীবন না, তেড়াবেঁকা, তার গল্পে এর প্রতিফলন দেখা যায়। আমার মনে হয় একটা পরিষ্কার রাজনৈতিক দর্শন তার লেখার ভিত্তিমূলে থাকে। এটা মার্কসীয় দর্শন বলে আমার ধারণা। এবং তিনি তার সাহিত্যকে সাহিত্য করে তুলতে সক্ষম। প্রশান্ত মৃধার একটা দুইটা লেখা পড়েছি। এবাদুর রহমানের লেখার কথা আগেই বলেছি। তিনি সো ফার সো গুড। তার জন্য জরুরি হবে ফুরায়া না যাওয়া, আশা করি তা হবে না। সুব্রত আগাস্টিনের কালকেতু ও ফুল্লরা ওয়ান অফ ইটস কাইন্ড পিস। একজন নতুন গল্পকার রাশিদা সুলতানা বেশ ভালো লিখছেন, যদিও তিনি এখনও তার অভিজ্ঞতা বা অনুভবের ছোট একটা পরিধির মধ্যে বিচরণ সীমাবদ্ধ রেখেছেন, এই পরিধিটা নারীর ব্যক্তিগত পরিধি, সব নারীই এটা চেনেন, হয়তো পুরুষরাও, এ জন্যই হয়তো তার গল্প বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে এবং পাঠককে ছুঁতে পারছে।

প্রশ্ন : সুব্রত অগাস্টিন গোমেজের কথাসাহিত্যচর্চা সম্পর্কে মূল্যায়ন জানতে চাচ্ছি, সম্প্রতি মাতৃমূর্তি ক্যাথিড্রাল নামের তার একটা গল্পগ্রন্থ বেরিয়েছে।

উত্তর : তার এই বইটা সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারতাছি না। কালকেতু ও ফুল্লরা খুবই ব্যতিক্রমী শৈলীতে লেখা। এটা হচ্ছে অ্যাবসার্ড এবং ড্রামাটিক। এখন, এটাই কি আমাদের জীবন না, অ্যাবসার্ড অ্যান্ড ড্রামাটিক ?

প্রশ্ন : এখন আপনার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। আচ্ছা, আপনি ঠিক কখন এবং কেন একাকী সংসার যাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন ?

উত্তর : এটা বলতে পারব না। এটা এরকম হয়া গেছে।

প্রশ্ন : কেন এমন হয়ে গেল তা কি জানা যাবে ?

উত্তর : বলতে পারব না বলে মনে হয়। এই সব বিষয়ের মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকে। আমার মনে হয় যে, অনেক ডাক্তারি তথ্যই জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় না। সুস্থ জীবনযাপন করতে পারলেই হয়া যায়।

প্রশ্ন : একা থাকার কোনও সমস্যা আছে বলে মনে করেন না ? কিংবা নির্জনতার আলাদা কোনও ফিলসফি অনুধাবন করেন বলে মনে হয় ?

উত্তর : একা থাকার সমস্যা তো আছেই, কিন্তু সঙ্গের মধ্যে থাকারও কি সমস্যা নাই ? মার্কেজ সম্ভবত তার পেয়ারার সুবাসে এ রকম বলছেন যে, তিনি দিনের বেলা লেখার সময় কোনও নির্জন দ্বীপে এবং সন্ধ্যায় নিউ ইয়র্ক শহরে থাকতে চান। কথা হচ্ছে নির্জনতা এবং সঙ্গ দুইটাই দরকার। আমি নির্জনতাকে উপভোগ করি, একাকিত্বকে উপভোগ করি, এর মধ্যে আত্মপীড়নের কিছু নাই। স্বল্পমাত্রার ইডিওসিনক্রেসি ছাড়া আর কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায়ও আক্রান্ত হই নাই। তবে সঙ্গও আমার লাগে, কিন্তু সঙ্গের জন্য আমি লাফ দিয়া পড়ি না। বাসায় একা সময় কাটায়া দিতে পারি। তখন বই পড়ি, হয়তো কিছু লেখি, কিংবা টিভি দেখি বা শুয়ে থাকি, অলসতার চাইতে ভালো বিনোদন আর কী আছে। নির্জনতার চাইতে অনুপম আর কী আছে। এক সময় সিনেমা দেখার আমার খুব নেশা ছিল।

প্রশ্ন : ঠিক কী ধরনের ছবি আপনি দেখেন ?

উত্তর : এখন তেমন দেখা হয় না। বাইরে থেকে সিডি এনে ফিল্ম দেখা হয় না আমার। এখন মূলত ইংরেজি চ্যানেলের ছবি দেখি।

প্রশ্ন : যৌন-কোলাহল কিংবা একা থাকার ফলে সেক্স সম্পর্কে আলাদা কোনও তাড়না বোধ করেন কি ? কিংবা যৌনতার আলাদা কোনও সৌন্দর্য আবিষ্কার করতে পেরেছেন বলে মনে হয় ?

উত্তর : আবিষ্কার করার মতো অবস্থা নাই। বাংলাদেশে আপনি যদি একা থাকেন তাহলে যৌনতার বিষয়টায় সৌন্দর্যের চাইতে সমস্যা বেশি। শারীরিকভাবেও, সামাজিকভাবেও। আপনে শরীরে আগুন বয়া বেড়াবেন। আর লোকেরা আপনের দিকে তাকায়া ভাবতে থাকবে, কী জানি করতাছে।

প্রশ্ন : হা হা হা, আমরা বোধহয় ঘণ্টাতিনেক কথা বললাম। ভালোই লাগল।

উত্তর : হ্যাঁ, তাই।