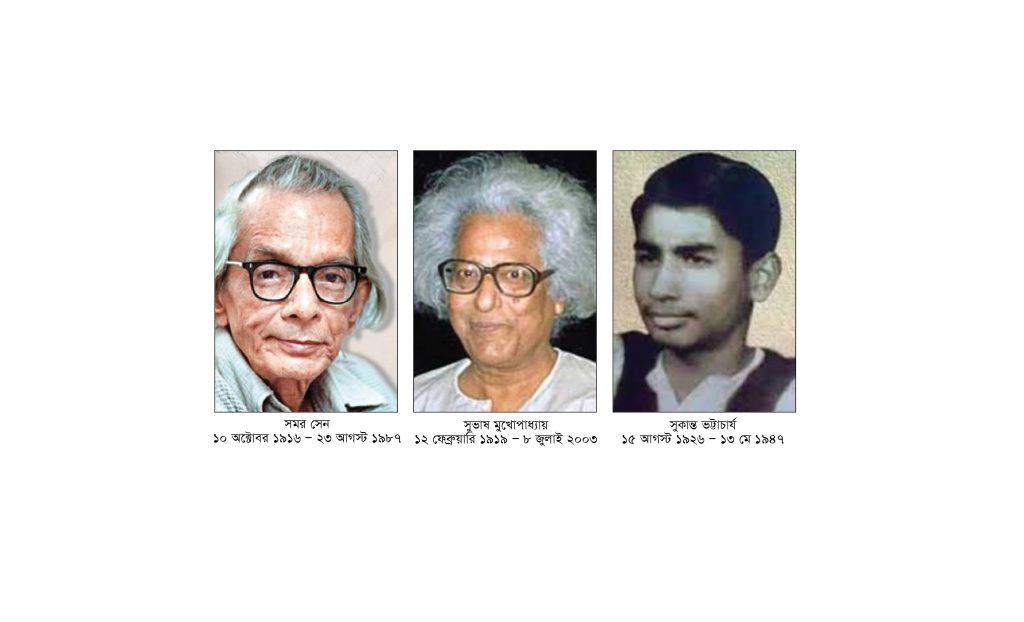

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেই পশ্চিমা আধুনিকতাবাদের অসংকোচ অনুসরণের মাধ্যমে বুদ্ধদেব বসুর পৌরহিত্যে আধুনিক বাংলা কবিতায় তিরিশোত্তর কাব্যধারার আবির্ভাব। বাংলা কবিতাকে সচেতনভাবে রবীন্দ্ররাহু থেকে মুক্ত করাই ছিল তাদের প্রধান প্রতিপাদ্য। রবীন্দ্র-অতিক্রমণের এই অভিযাত্রা ঘোষণায় যতটা বেগবান ছিল পরিণতিতে তা ঠিক কতটা কার্যকর হয়েছিল বাংলা কবিতার ইতিহাসে তা ভিন্ন গবেষণার অপেক্ষা রাখে। আমাদের আপাত প্রসঙ্গ যদিও সেটি নয়। তিরিশোত্তর ধারার প্রধান পাঁচ কবি পঞ্চপাণ্ডব খ্যাত বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে ও জীবনানন্দ দাশের কবিতার দিকে চোখ বুলালেও তা সহজেই অনুভব করা যায়। এই বিষয়ে সবচেয়ে মৃদুভাষী জীবনানন্দ দাশই দেখা যায় সত্যিকার অর্থে রবীন্দ্র-বলয় অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। একই সময়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজের কবিতাধারার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। সত্যিকার অর্থে বুদ্ধদেব বসু পরিচালিত তৎকালীন আধুনিকতাবাদের সঙ্গে যার সম্পর্ক খুব অল্পই ছিল। টি এস এলিয়ট, এজরা পাউন্ড প্রভাবিত পাশ্চাত্য আধুনিকতাবাদের অন্ধ অনুগামী তিরিশোত্তর বাংলা কবিতায় যে জীবন ও মনন-বাস্তবতার রূপায়ণ ঘটেছে তার সঙ্গে সমকালীন বাংলা দেশের সমাজ, জীবন ও মনন বাস্তবতার সম্পর্ক অতি সামান্যই। অনেক ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক মোটেও ছিল না। তিরিশোত্তর বাংলা কবিতার এই জীবন-বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলাম বিশেষ ব্যতিক্রম হিসেবে জীবন ও কবিতার সংযোগ সূত্র রক্ষা করে চলেছেন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অভিনব বিদ্রোহাত্মক গণকবিতার অবিরল সৃষ্টিমুখরতার মাধ্যমে। কাজী নজরুল ইসলাম একাডেমিক অর্থে মাকর্সবাদী তাত্ত্বিক কবি বা রাজনৈতিকভাবে কমিউনিস্ট না হলেও বন্ধু মুজফ্ফর আহমদের প্রভাবে ও তার সহজাত সাম্যবাদী সমাজ-আকাক্সক্ষার অকপট জীবনচেতনার কারণেই ১৯১৭ সালের রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দ্বারা প্রচণ্ডভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিশ শতকের চল্লিশের দশকে বাংলা কবিতার জীবনবাদী ধারার প্রাধান্য সৃষ্টির পিছনে কমিউনিস্ট ভাবধারার কবিরা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জীবনঘনিষ্ঠ বাংলা কবিতার এই সচেতন শিল্পপ্রকরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনজন বিশিষ্ট মার্কসবাদী কবি বিশেষভাবে অবদান রাখেন। এই তিনজন কবি হলেন সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্য। কবি হিসেবে তাঁদের সার্বিক অবদানের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ মাহবুবুল হকের তিনজন আধুনিক কবি : সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুকান্ত ভট্টাচার্য। মাহবুবুল হক অবতরণিকায় যথার্থই বলেছেন :

‘আমরা লক্ষ করেছি, প্রধানত রবীন্দ্র-বিরোধিতা ও পাশ্চাত্য আধুনিকতাকে গ্রহণের মাধ্যমে সূচিত তিরিশের বাংলা কবিতায় যে আধুনিকতার প্রকাশ ঘটে তা বহুলাংশে সমকালীন ইতিহাসের ধারা ও স্বদেশের জীবন-বাস্তবতার সঙ্গে যোগসূত্র-বর্জিত। প্রায়শই তা মৃত্তিকা-সংলগ্নতাহীন। ফলত তিরিশের আধুনিক কবিতা হয়েছে সাময়িকভাবে আবহমান বাংলা কবিতার মূলধারা থেকে অংশত বিচ্ছিন্ন। সেই আলোকে আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে চল্লিশের দশকে বাংলা কবিতার দেশকাল-অভিমুখী পালাবদল ঘটে দ্রুত, এবং পুনরায় তার যোগসূত্র রচিত হয় বাংলা কবিতার মূলধারার সঙ্গে। এই যোগসূত্র রচনার পথিকৃৎ রূপে পাই আমাদের আলোচ্য মাকর্সবাদী কবিত্রয়কে।’ (পৃ. ১৫)

গ্রন্থকার প্রাসঙ্গিকভাবে ব্রতী হয়েছেন আধুনিকতার সংজ্ঞা সন্ধানসহ বাংলা কবিতা ও বিশ^সাহিত্যে প্রগতিচেতনার প্রভাব ও প্রকৃতি বিচারেও।

তিনজন আধুনিক কবি : সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুকান্ত ভট্টাচার্য গ্রন্থটি মাহবুবুল হকের পিএইচ-ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভের ‘সামান্য পরিমার্জিত’ রূপ। প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাভিত্তিক রচনা হলেও গ্রন্থটির গুরুত্ব আলাদা বিবেচনার দাবিদার। এই বিবেচনা বিষয় নির্বাচন, বিশ্লেষণ পদ্ধতি, বর্ণনা কৌশল, কাঠামো বিন্যাস সর্বোপরি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিসহ নানা দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষভাবে পদোন্নতি বাঞ্ছিত গুরুশাসিত প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণানির্ভর গ্রন্থ বর্তমানে যেভাবে মানে-মর্যাদায় প্রায় গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে সেখানে ড. মাহবুবুল হকের এই কাজ বলা যায় ব্যতিক্রম। বিষয় হিসেবে এমন তিনজন আধুনিক কবিকে তিনি নির্বাচন করেছেন বাংলা কবিতার ইতিহাসে যাঁদের সময় এবং সৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেখক এই পর্বের কবিতাকে চিহ্নিত করেছেন ‘বাংলা প্রগতি-কবিতা’ হিসেবে। বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে গবেষক প্রয়োগ করেছেন সমাজ ও ইতিহাস সচেতন বিজ্ঞানমনস্ক মার্কসবাদী চেতনা, নিজস্ব মননে তিনি যে চেতনার অকপট এবং নিষ্ঠাবান ধারকই শুধু নন, বাস্তব জীবনে তা প্রতিষ্ঠার নিবেদিতপ্রাণ কর্মকুশলীও বটে । তথ্য উপস্থাপন এবং বর্ণনায় লেখকের নিপুণ দক্ষতা গ্রন্থটির গুরুগম্ভীর বিষয়কে আত্মস্থ করতে পাঠককে সহায়তা করবে। গ্রন্থটির আকর্ষণীয় আরেকটি দিক অধ্যায় বিভাজনের নিটোল পারিপাট্য। মাহবুবুল হকের লেখা অথবা ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন রকম কাজের পরিচ্ছন্নতা এবং সুশৃঙ্খলা সম্পর্কে যাঁদের ধারণা আছে তাঁরা জানেন কাঠামো বিন্যাসের এই নৈপুণ্য তাঁর জীবন ও চিন্তার সুশৃঙ্খলারই বহিঃপ্রকাশ। গবেষকের যুক্তিবাদী নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতাকে দীর্ঘায়িত করবে। পাঠক হয়তো সকল বিষয়ে একমত পোষণ করবেন না; সব ক্ষেত্রে সেটি হয়তো কাক্সিক্ষতও নয়। কিন্তু লেখকের যুক্তি উপস্থাপনের নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিকে এড়িয়ে যাওয়া কারও পক্ষে সহজ হবে না।

অবতরণিকায় অতি সংক্ষেপে লেখক আলোচ্য বিষয় ও আলোচনার পদ্ধতিকে তুলে ধরেছেন। তিনি স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন, ‘আমরা দেশকালগত পরিস্থিতির আলোকে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই তিন কবির সাহিত্যকর্মের মূল্য নিরূপণের প্রয়োজন অনুভব করেছি। আর সে ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই গুরুত্ব দিয়েছি আলোচ্য কালপর্বে সামাজিক-রাজনৈতিক সচেতনতায় যে পরিবর্তন ঘটে গেছে তার ব্যাপক প্রেক্ষাপট তুলে ধরার দিকে। বিশেষ করে এই কবিত্রয়ের কবিমানস ও কবিতায় যে প্রগতিচেতনার প্রকাশ ঘটেছে তা সম্যকভাবে অনুধাবনের ক্ষেত্রে এ দিকটির আলোচনা যথেষ্ট গুরুত্ববহ বলে মনে হয়েছে।’ (পৃ. ১৪)

প্রথম অধ্যায় : বাংলা প্রগতি-কবিতার পটভূমি। অধ্যায়টির ছয়টি অংশ। বাংলা কবিতায় আধুনিকতা : প্রত্নআধুনিক ও আধুনিক পর্ব শিরোনামের প্রথম অংশে লেখক দেখিয়েছেন উনিশ শতকের বাংলা কবিতা ‘আধুনিক’ বলে বিবেচিত হলেও সে আধুনিকতায় ছিল ‘বেশ কিছু দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা’। কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭), বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩), নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯০৯) ‘এঁরাই ছিলেন আধুনিকতা-অভিমুখী নবজাগৃতির প্রথম পথনির্মাতা।’ এঁদের আধুনিকতার প্রয়াসকে তিনি বলেছেন ‘প্রত্নআধুনিকতা’ বা ‘ঊষসী-আধুনিকতা’। এমনকি তাঁর বিবেচনায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৬১-১৯৪১) ‘বস্তুত, আধুনিকতা- অভিমুখী নবজাগরণের মহত্তম ও যুগান্তকারী রূপকার’। এ প্রসঙ্গে আধুনিকতার নয়টি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে তিনি আধুনিকতার এক ধরনের সংজ্ঞায়নের চেষ্টা করে লিখেছেন :

‘বাংলা কবিতার ধারায় এই ‘আধুনিকতা’ একটি বিশেষ যুগাদর্শ হিসেবেও পরিগৃহীত হয়েছে। কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর খেয়ালখুশি মাফিক তা সৃষ্টি হয়নি বা হঠাৎ পাওয়া আরোপ্য মতবাদের আলোকে ও তার ভাষ্য নির্মাণের কৌশল হিসেবেও আধুনিকতার আবির্ভাব ঘটেনি। বরং ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ধারায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের প্রেক্ষাপটে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নান্দনিক নানা ভাবাদর্শের সারাৎসার অধিগ্রহণ করে সব কিছুর সামগ্রিক ও সম্মিলিত ফলদ পরিণাম হিসেবে দেখা দেয় যে বিশেষ যুগলক্ষণ, তার প্রভাব ও প্রেরণাজাত প্রতিফলনই আধুনিকতা। এদিক থেকে আধুনিকতা একটি জীবনদর্শন, যার মূলে রয়েছে বিশেষ যুগলক্ষণ তথা বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞা, প্রগতিশীল বিশ্ববীক্ষা ও কল্যাণমুখী মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি।’ (পৃ. ৩০)

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভাগে লেখক তিরিশের আধুনিক কবিতার সঙ্গে চল্লিশের দশকের কবিতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন গভীরভাবে পাশ্চাত্য প্রভাবে প্রভাবিত তিরিশের আধুনিক বাঙালি কবিরা বাংলা কবিতার আবহমান ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। তাঁরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অবক্ষয়ে হতাশ হয়ে প্রচলিত মূল্যবোধে তাঁদের আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। তাঁরা মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মধ্যেও পাশ্চাত্য কবিতার অনুসরণে বাংলা কবিতাকে প্রকরণগত অভিনবত্বে তুলে আনতে সক্ষম হন সমকালীন বিশ্বকবিতার পর্যায়ে। প্রকরণগত উৎকর্ষ সত্ত্বেও লেখক তিরিশের বাংলা কবিতার গুরুতর কিছু সীমাবদ্ধতাকে শনাক্ত করেন। নিজেদের আধুনিক প্রমাণ করার চেষ্টায় তিরিশের কবিরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপীয় যুগযন্ত্রণা ও অবক্ষয়তাড়িত যে জীবন-ভাবনাকে বাংলা কবিতায় রূপায়িত করেন তার সঙ্গে দেশ-কালের সম্পর্ক নিবিড় নয়। পক্ষান্তরে স্বাধীনতা আন্দোলনে উন্মত্ত তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার চেহারাও তিরিশের কবিতায় মর্মান্তিকভাবে অনুপস্থিত। ফলে তিরিশের কবিতা হয়ে পড়ে ‘বাংলা কবিতার আবহমান ধারা থেকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন’, ‘মৃত্তিকা-সংলগ্নহীন’ এবং ‘দুর্বোধ্য’। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদের উত্থান ও আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্কের মুখে কবিতার ধারা বদলে যায়। জাতীয় রাজনৈতিক উত্তাল পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে চল্লিশের দশকে জীবন-বাস্তবতার দাবিতেই ‘দূরবাসিত কাব্য-প্রপঞ্চের আকর্ষণ কাটিয়ে বাংলা কবিতা আবার ঘরের চৌকাঠে উঠে আসে।’ যে সকল রাজনীতি-সচেতন কবিদের হাতে বাংলা কবিতার এই পালাবদল ঘটে তাঁদের প্রধান রূপকার : সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)। বাংলার সমাজমানসে প্রগতিচেতনা বিকাশের পটভূমি অংশে লেখক বিশ্লেষণ করেছেন রুশ বিপ্লবের সাফল্যের (১৯১৭) পর মার্কসবাদী আদর্শ ও সমাজতান্ত্রিক ভাবনা কীভাবে ভারত বিশেষভাবে অবিভক্ত বাংলায় বিকাশ লাভ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে লেখক প্রগতিচেতনা বলতে মার্কসবাদীচেতনাকেই বুঝিয়েছেন। ‘প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং বাংলা কবিতায় প্রগতিচেতনার প্রতিফলন’ শিরোনামের দীর্ঘ অংশটিতে আঠাশ পৃষ্ঠা ব্যাপী লেখক বিস্তারিতভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের বলা যায় অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। তুলে ধরেছেন বাংলা কবিতায় প্রগতিচেতনা তথা মার্কসবাদীচেতনার প্রতিফলনকে। রুশ বিপ্লবের পর পুরোনো সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে নতুন সমাজব্যবস্থা নির্মাণের মার্কসবাদীচেতনা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বসাহিত্যে এই চেতনার বিকাশ ও বিস্তার কীভাবে ঘটেছে এবং মার্কসবাদী এই বিশ্বসাহিত্যের অভিঘাত বাংলা কবিতায় কী কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে তারই তথ্যবহুল উপস্থাপন বিশ্বসাহিত্যে প্রগতিচেতনা ও বাংলা কবিতা অংশটি। এখানে মাহবুবুল হক বলেছেন বাংলা কবিতার গণমুখী ধারাটি সাম্যবাদী চেতনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই চেতনার উৎস ছিল রুশ বিপ্লবোত্তর সমাজবাস্তবতাবাদী নতুন সাহিত্যবোধ, যা সমগ্র বিশ^সাহিত্যেই প্রগতিচেতনার ধারা রচনার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। এই অংশটিতে প্রসঙ্গক্রমে তিনি ‘সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা’ তত্ত্বের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন এবং তুলে ধরেছেন ‘সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার চেতনাজাত সাহিত্যের’ নানাবিধ লক্ষণকেও। বিশ^সাহিত্যে প্রগতিবাদী সাহিত্যের প্রকৃতি পর্যালোচনায় বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন রুশ সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কি, মায়াকোভ্স্কি, আলেকজান্ডার ব্লক, ফরাসি সাহিত্যিক রম্যাঁ রলাঁ, অঁরি বারব্যুস, আনাতোল ফ্রাঁস, ঝ্যুল রম্যে, লুই আরাগঁ, পল এল্যুয়ার-এর প্রসঙ্গ। তিনি লিখেছেন, ‘ফরাসি সাহিত্য ও মননে প্রগতিচেতনা বিকাশে এবং বিশ^ পরিমণ্ডলে বিদ্বৎসমাজের মধ্যে প্রগতি মনস্কতার সম্প্রসারণে রম্যাঁ রলাঁ ও অঁরি বারব্যুস রেখে গেছেন পথিকৃতের ভূমিকা। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিল্পী, লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দায়বদ্ধতার জাগরণে ও ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে মহান মানবতাবতাবাদী লেখক ও বিশ^বরেণ্য মনীষী রম্যাঁ রলাঁ ছিলেন প্রথম উদ্যোগী পরিকল্পক।’ (পৃ. ৯৫) মাহবুবুল হক স্পেন ও ইংল্যান্ডের কাব্য আন্দোলন প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করেছেন স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী স্পেনের ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকা, চিলির পাবলো নেরুদা, ইংল্যান্ডের ডব্লিউ. এইচ. অডেন ও স্টিফেন স্পেন্ডার সম্পর্কে। তুরস্কের মুক্তিসংগ্রামী বিপ্লবী কবি নাজিম হিকমত সম্পর্কেও লেখক আলোচনা করেছেন বাংলা কবিতায় যার প্রভাব অনুভূত হয়েছিল। এছাড়া কিছু বিখ্যাত সম্পাদক ও লেখক সম্পর্কেও গবেষক আলোচনা করেছেন। যে কোনও মতবাদ বা চেতনা বিকাশে বিশ্বব্যাপী সাময়িকপত্রের ভূমিকা অপরিসীম। চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতায় মার্কসবাদীচেতনা বিকাশে ‘পরিচয়’, ‘অগ্রণী’, ‘প্রতিরোধ’ ও ‘নতুন সাহিত্য’ প্রভৃতি সাময়িকীর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা লেখক তুলে ধরেছেন প্রথম অধ্যায়ের শেষ অংশ বাংলা কবিতায় প্রগতিচেতনার বিকাশে কয়েকটি সাময়িকপত্রের ভূমিকায়। অধ্যায়টিতে গবেষকের প্রখর কাল সচেতনতা ও তীক্ষè আন্তর্জাতিকতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়: সমর সেন ও তাঁর কবিতা। এই অধ্যায়ও ছয়টি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ সমর সেন : কবিজীবন ও কবিতা। কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী কেউই দেশ-কাল নিরপেক্ষ কোনও স্বয়ম্ভূ সত্তা নন। প্রত্যেকেরই গড়ে ওঠার একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক ও কালিক প্রেক্ষাপট আছে। তাই কোনও কবি বা শিল্পীকে সম্যক উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন হয় তাঁর দেশ-কাল ও জীবনকে জানা। লেখক অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং যৌক্তিক কারণেই এই অংশে সমর সেনের গড়ে ওঠার দেশ-কাল পরিবেশ এবং তাঁর জীবনের অনুসন্ধান করেছেন। সম্পর্কসূত্র আবিষ্কারের প্রয়াস চালিয়েছেন তাঁর জীবন ও কবিতার। মার্কসবাদী চেতনায় উজ্জীবিত দীর্ঘজীবী সমর সেনের কবিজীবন ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে সংক্ষিপ্ত’। এই সংক্ষিপ্ত সময়েও তিনি বাংলা কবিতায় স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। লেখকের ভাষায়, ‘… তাঁর কিঞ্চিতধিক চোদ্দ বছরের কবিজীবন বিষয়ের গভীরতা ও বিস্তৃতিতে, প্রকাশগত তির্যকতায়, তীব্র নগরচেতনায় ও নাগরিক দার্শনিকতায় আধুনিক জঙ্গমকালের কাছে যেন এক ‘বিপন্ন বিস্মকর।’ (পৃ. ১৩৯) এরপর প্রেমবিবিক্ত যৌবন-অস্থিরতা : কাব্য সূচনায়, অবক্ষয় পরিক্লিষ্ট নাগরিক জীবনচিত্র, ক্লেদাক্ত নগরে বিকৃত প্রেম : সমাজমনস্ক কবির চোখে, সমকাল, রাজনীতি ও সমাজ : কবি-প্রজ্ঞায় এবং আত্মনির্বাসিতের অন্তর্দ্বন্দ্ব শিরোনামের অংশগুলোতে গবেষক সমর সেনের কাব্যসাধনার সূচনা, বিকাশ এবং পরিণতিসহ সার্বিক বিষয়ের বিশ্লেষণ করেছেন। তুলে ধরেছেন তার নগরচেতনা এবং কবি-প্রজ্ঞায় উদ্ভাসিত সমকাল, রাজনীতি ও সমাজ চৈতন্যকে। চিহ্নিত করেছেন আত্মনির্বাসিত কবির সংক্ষুব্ধ অন্তর্দ্বন্দ্বকে। সমর সেনের প্রথম দিকে লেখা কবিতা সম্পর্কে সুমিতা চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন, এই কবিতাগুলিতে রূপায়িত চেতনা ‘তাঁর অন্তরবিশ্বাসজাত নয়।’ (পৃ. ১৫০) ‘সচেতনভাবে মস্তিষ্কের স্তর থেকে তিনি তৈরি করেছিলেন নিজের কাব্যাদর্শ ও কবিতার স্টাইল।’ (পৃ. ১৫১) এই মন্তব্যকে লেখক ‘যুক্তিয্ক্তু’ (পৃ.১৫১) বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই অভিমত গ্রহণ করা দুরূহ। কারণ এই মন্তব্যের একটু পরেই লেখক সমর সেনের যে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন তা এই অভিমতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উদ্ধৃতিটি হলো, ‘অনেকে বলেন কবিতা আসে শুধু অন্তঃপ্রেরণার তাগিদে। কথাটি বলা সহজ, কিন্তু সঠিক নয়, কারণ অন্তঃপ্রেরণা শুধু অন্তরের জিনিশ নয়, তার মূল উৎস বিশাল ও বিক্ষুব্ধ বহির্জগৎ।’ (পৃ. ১৫১) অতএব সচেতনভাবে মস্তিষ্কের স্তর থেকে কিছু তৈরি করা যায় এমন ধারণা অমূলক। এই রকম চিন্তা মার্কসবাদী ধারণার সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বরং সমর সেনের প্রথম দিকের কবিতাসমূহ কৃত্রিম মননজাত নয়, তাঁর পারিপার্শ্বিক সমাজসম্পৃক্ত মননেরই প্রতিফলন। সময় ও বাস্তবতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী সময়ে তার রূপান্তর ঘটেছিল এমনটি ভাবাই অধিকতর যৌক্তিক। সমর সেন কবিতার জগৎ থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিলেও তিনি তাঁর রাজনৈতিক চেতন ও কর্মে আমৃত্যু অনড় ছিলেন। সমালোচকদের বিভিন্ন অভিমতের যুক্তিনিষ্ঠ জবাব দিয়ে মাহবুবুল হক যথার্থই লিখেছেন, ‘আমৃত্যু লেখক ও সাংবাদিক সমর সেন একনিষ্ঠভাবে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন, এমনকী চল্লিশের দশকের কবি সমর সেনের তুলনায় পরবর্তীকালের সমর সেন ছিলেন রাজনীতিতে অধিকতর সক্রিয় ও দৃঢ়চিত্ত।’ (পৃ. ২৪৩)

তৃতীয় অধ্যায় : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর কবিতা। এটি গ্রন্থের দীর্ঘতম অধ্যায়। অধ্যায়টিকে আটটি বিভাগে বিভক্ত করে লেখক তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। বিভাগগুলো হলো : সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবিজীবন ও কবিতা, রাজনৈতিক প্রত্যয়দৃপ্ত কবিকন্ঠ, ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলন : দায়বদ্ধ কবিদৃষ্টিতে, কবিচেতনায় মন্বন্তর-লাঞ্ছিত স্বদেশ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, মানবিক বিশ্ব রচনার স্বপ্ন-প্রত্যয়, সৃজনমুখী জীবনধর্মী মানবিক চেতনার উৎসার, দিনানুদিন জীবনের জলছবি এবং রাজনীতির অনাকাক্সিক্ষত গতিধারা ও প্রত্যয়ভঙ্গের ট্র্যাজিক বেদনা। বিভাগগুলোর শিরোনাম থেকেই লেখকের আলোচিত বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তিনি অত্যন্ত যত্ন আর নিষ্ঠার সঙ্গে বিস্তারিতভাবে তুলে এনেছেন তৎকালীন রাজনীতি ও আন্দোলন-সংগ্রামের গতিপ্রকৃতিসহ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দেশ-কাল-জীবন, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, জাতীয় ও বিশ্বমানবতার মুক্তিকামী জনদরদি কবি হিসেবে তাঁর দায়বদ্ধতার ইতিবৃত্ত। উপস্থাপন করেছেন তাঁর কবিকর্মের স্বরূপ এবং দীর্ঘদিন লালিত বিশ্বাস ও প্রত্যয়ভঙ্গের ট্র্যাজেডিকে। এক সময়ে যিনি মার্কসবাদী ‘রাজনীতির প্রতিনিধি হিসেবে বাংলা কবিতা লিখেছিলেন’, তিনিই পরিণতিতে মার্কসবাদী রাজনীতিকে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ-বিদ্রƒপে আক্রমণ করতে দ্বিধা করেননি। মার্কসবাদী প্রত্যয়কে পরিত্যাগ করে আশ্রয় খুঁজেছেন অন্য কোনও বিশ্বাসের ভূমিতে। বিপ্লবী রাজনৈতিক মতাদর্শ বা মার্কসবাদের সঙ্গে সম্পর্কহীন হলেও ‘নতুন সে বিশ্বাসের ভূমিটি’ ‘মানবিক ভালোবাসার।’

সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে গবেষকের দ্বিধান্বিত উপসংহার: ‘এককালের বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী কবিনায়ককে তাঁর কবি-জীবনের উপান্তে এসে দেখতে পাই ভালোবাসার নতুন মাটিতে পা রাখার আশায় স্মৃতিভারাতুর মনে নিষ্ক্রিয় প্রতীক্ষায় অপেক্ষারত : হৃদয়ের লাল ডাক বাক্সে/ ফেলা চিঠিতে/নাম লিখেছি, ভুলে গিয়েছি/ ঠিকানা দিতে/ ব’সে রয়েছি কালবোশেখি/ ঝড়ের আশায়/ ভালবাসা বাড়াচ্ছে হাত/ নীলকণ্ঠ পাখির বাসায়।। (‘উড়ো চিঠি’, ধর্মের কল) এ ব্যাখ্যায় তিনি কতটা আন্তরিক তাতে হয়তো সন্দেহ থেকে যায়। কিন্তু তিনি যে কিছু-একটা বিশ^াসের ভূমিতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চান তাতে সন্দেহ থাকে না।’

গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায় : সুকান্ত ভট্টাচার্য ও তাঁর কবিতা। অধ্যায়টিতে সুকান্ত ভট্টাচার্য : কবিজীবন ও কবিতা, কবিচেতনায় সামাজিক মুক্তি ও জনচেতনা, জাতীয় মুক্তি চেতনা ও ঐতিহ্যের অঙ্গীকার, কবিচেতনায় মন্বন্তর-লাঞ্ছিত স্বদেশ, কবিমানসে বিপ্লবী মানবতা ও শুভচেতনা এবং সুকান্তের কবিতার কাব্যমূল্য শিরোনামের ছয়টি অংশে লেখক তুলে ধরেছেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কে তাঁর যাবতীয় তত্ত্ব-তালাশ। এই অধ্যায়ের একটি ব্যতিক্রমী বিষয় হলো সুকান্তের কবিতার কাব্যমূল্য অংশটি। অন্য দুইজন কবি সম্পর্কে আলোচনায় লেখক এমন কোনও অংশের অন্তর্ভুক্তি ঘটাননি। তার কারণ কি এই যে ঐ দুইজন কবির কবিতার কাব্যমূল্য সম্পর্কে কারও মনে তেমন সংশয় নেই, যেমনটি আছে সুকান্ত সম্পর্কে। এ ক্ষেত্রে সুকান্তের কবিতার কাব্যমূল্যের যাথার্থ্য বিচারই লেখকের অন্বিষ্ট। লেখক পর্যাপ্ত যুক্তি ও তথ্য দিয়ে তা প্রতিপন্নও করেছেন। কিন্তু বিপদ ঘটেছে সুকান্ত সম্পর্কে লেখকের চূড়ান্ত মন্তব্য : ‘…তাঁর কবিতায় শিল্পকৃতির যে পরিচয় আছে তা তাঁর সম্ভাবনাময় শিল্পী-প্রতিভার স্বাক্ষরই বহন করে’ নিয়ে। তাঁর এই মন্তব্য লেখকের উদ্ধৃত সুকান্ত সম্পর্কে কনক মুখোপাধ্যায় (পৃ.৪৫৮), অরুণাচল বসু (পৃ.৪৫৮), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (পৃ.৪৫৯), বিষ্ণু দে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (পৃ. ৪৬০) প্রমুখের অভিমতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এঁদের কেউই সুকান্তের কবিতায় সম্ভাবনাময় শিল্প-প্রতিভার স্বাক্ষর দেখেননি। দেখেছেন বলিষ্ঠ ভাষার পুষ্ট রচনাশিল্প। কবিতা হিসেবে যা আজও বিশেষ প্রাণবন্ত। বিষ্ণু দে তো স্পষ্টতই লিখেছেন, ‘সুকান্তের কবিপ্রতিভা প্রকাশিত হলো প্রতিশ্রুতিতে নয়, একেবারে পরিণতিতে।’ এঁদের কারও মতামতের সঙ্গেই লেখক দ্বিমত পোষণ করেননি। এলিয়টীয় মানদণ্ডে ব্যক্ত নারায়ণ চৌধুরীর অভিমত ‘…সুকান্ত যথার্থ আধুনিক কবি। ভাবের দিক দিয়ে তিনি আধুনিক, প্রকাশশ্রেণীর দিক দিয়ে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক শিল্পী’ (পৃ.৪৬১-৪৬২)-এর সঙ্গে ‘পুরোপুরি’ একমত না হয়ে লেখক লিখেছেন, ‘তিরিশ ও চল্লিশের দশকের আধুনিক কবিদের কবিতায় প্রকরণগত যে নতুনত্ব ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে, সুকান্তের কবিতায় তেমনটি দেখা যায় না।’ (পৃ.৪৬২) এ প্রসঙ্গে আমাদের বিবেচনা শুধু এই যে কবিতা বা অন্য যে কোনও শিল্পের শিল্পমূল্য বিচারে প্রকরণগত নতুনত্ব ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাই একমাত্র কথা নয়। শেষ কথা তো নয়ই। শিল্পবিচারের সবচেয়ে বড় বিচারক মহাকাল। এ কথা দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায় সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কে গবেষকের সিদ্ধান্ত যথার্থ। ‘সুকান্ত যখন লিখেছেন তার অনেক আগেই তিরিশের কবিদের মাধ্যমে বাংলা কবিতায় ভাব ও প্রকরণগত যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে পরবর্তীকালের বাংলা কবিতা সেই ধারাতে নববিকশিত হয়েছে। কিন্তু সুকান্তের কবিতা তা থেকে একেবারেই পৃথক―কী প্রকরণ, কী ভাব উভয় দিক থেকেই। সুকান্তের জীবনাদর্শ মার্কসবাদ, কবি-আদর্শ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর কবিতায় ভাষা ও প্রকরণ অনেকটা রবীন্দ্রানুসারী, তবে বিষয়বস্তুতে তা অনেক বেশি বাস্তবানুসারী, সমকালীন ঘটনাবলির প্রতি ঘনিষ্ঠ।’ (পৃ. ৪৮০)

উপসংহার-এ লেখক তিনজন কবি সম্পর্কে তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর সমাপনী সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন। ‘বাংলা কবিতার ধারায় এই তিন কবির রয়েছে বিশিষ্ট অবস্থান। বিষয় সংযোজন ও কাব্যিক প্রকাশে যে নতুনত্ব ও বিশেষত্ব এঁরা প্রদর্শন করেছেন তার ফলে আধুনিক বাংলা কবিতার যে এক নবতর উত্তরণ ঘটেছে তা অনস্বীকার্য। স্বদেশ ও বিশ^, মাটি ও মানুষ, জীবন ও জীবিকাকে তাঁরা সম্পৃক্ত করেছেন তাঁদের কবিতায়। বিশেষত তাঁরা আধুনিক বাংলা কবিতার প্রগতিপন্থি বিপ্লবী মানবতাবাদী ধারায় বিলিষ্ঠ তিন কণ্ঠ প্রতীক। আদর্শিক ঐক্য এবং অভিন্ন রাজনৈতিক অঙ্গীকার সত্ত্বেও তাঁরা তৈরি করতে চেয়েছেন স্ব স্ব কাব্যভুবন। প্রত্যকেই যুগপৎ তাঁদের ঐক্য ও স্বাতন্ত্র্যের কারণেই প্রভাবিত করেছেন পরবর্তীকালের বহু কবিকে।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের পর উভয় বাংলায় বিশেষত বাংলাদেশের কবিদের চিন্তা-চেতনা ও প্রকাশে এই তিন কবির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব অবিসংবাদিত।’ এই সিদ্ধান্ত যৌক্তিক বিবেচনাসম্পন্ন।

গ্রন্থটির অনেক বিষয়েই দ্বিমত পোষণ করার সুযোগ আছে। যেমন চল্লিশের দশকের বাস্তবতাকে সামনে রেখে লেখক প্রগতিচেতনা বলতে মুখ্যত মার্কসবাদীচেতনাকেই বুঝিয়েছেন। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে বর্তমানে তো বটেই সেই চল্লিশের দশকেও এ সম্পর্কে বিকল্প চিন্তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল না। বাংলা কবিতার আধুনিকতাবাদের পুরোহিত বুদ্ধদেব বসু মার্কসবাদী ছিলেন না। মার্কসবাদী হওয়া ছাড়া প্রগতিশীল হওয়া যাবে না এ কথা মার্কসবাদবিরোধী কেউই হয়তো স্বীকার করবেন না। লেখক এমন নিপুণভাবে অখণ্ড বাংলায় ‘মার্কসবাদী রাজনীতির স্বর্ণযুগ’ চল্লিশের দশকের রাজনীতি, আন্দোলন-সংগ্রাম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটসহ তুলে ধরেছেন যে এ গ্রন্থ শুধু সাহিত্য অনুরাগী পাঠকেরই নয় রাজনীতিমনস্ক পাঠকেরও অবশ্য পাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। যদিও অবতরণিকায় প্রকরণগত দিককে ততটা গুরুত্ব না দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে তবু অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম অনুযায়ী কবিত্রয়ের কবিতার প্রকরণসহ সকল দিকের আরও বিস্তারিত আলোচনা থাকলে ভালো হতো। তিন কবির কাব্যআলোচনাকে ছাপিয়ে এখানে অনেক বেশি বিস্তার লাভ করেছে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা।

খুব বেশি চোখে না পড়লেও গ্রন্থটি মুদ্রণত্রুটিমুক্ত নয়। বিশেষভাবে ৩৬ নম্বর পৃষ্ঠার “জোড়সাকোঁর (জোড়াসাকোঁ) ‘বিচিত্রা’ ভবনে ১৯৭২-এর মার্চে” এখানে ‘১৯৪০’-এর স্থলে ‘১৯৭২’ ছাপা হওয়াকে গুরুতর মুদ্রণ প্রমাদই বলতে হবে। কথাপ্রকাশ সংস্করণের ভূমিকার শেষ বাক্যের ‘লক্ষ’ স্থলে ‘লক্ষ্য’ও হয়তো সহজেই নজরে আসবে। এ রকম মুদ্রণত্রুটি বইটিতে আরও আছে ।

দীর্ঘকলেবর গ্রন্থটিতে লেখকের পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে উপযুক্ত প্রস্তুতি এবং প্রাজ্ঞতার পরিচয় সুস্পষ্ট। মাহবুবুল হকের এই গ্রন্থ বাংলা গবেষণাসাহিত্যে এক মূল্যবান সংযোজন। গ্রন্থটির নিবিড় পাঠ ও বহুল প্রচার জাতির মনন-ঋদ্ধির সহায়ক হবে।

লেখক : প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক