বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যের আকাশে যে প্রতিভাবান কবির আবির্ভাব তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। দ্রোহ ও সাম্যবাদের এক অনন্য দৃষ্টান্ত তিনি। সদা বিদ্রোহী ছিলেন অন্যায় আর অপশাসনের বিরুদ্ধে, উদ্বেল ছিলেন প্রেম আর মুক্তির আকাক্সক্ষায়। তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যুগ যুগ ধরে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। সামাজিক অনাচার, সাম্প্রদায়িকতা আর শোষণের বিরুদ্ধে সদা সোচ্চার নজরুল বাঙালির প্রগতিশীল চিন্তা ও চিরন্তন বিদ্রোহের চির ভাস্বর প্রতীক।

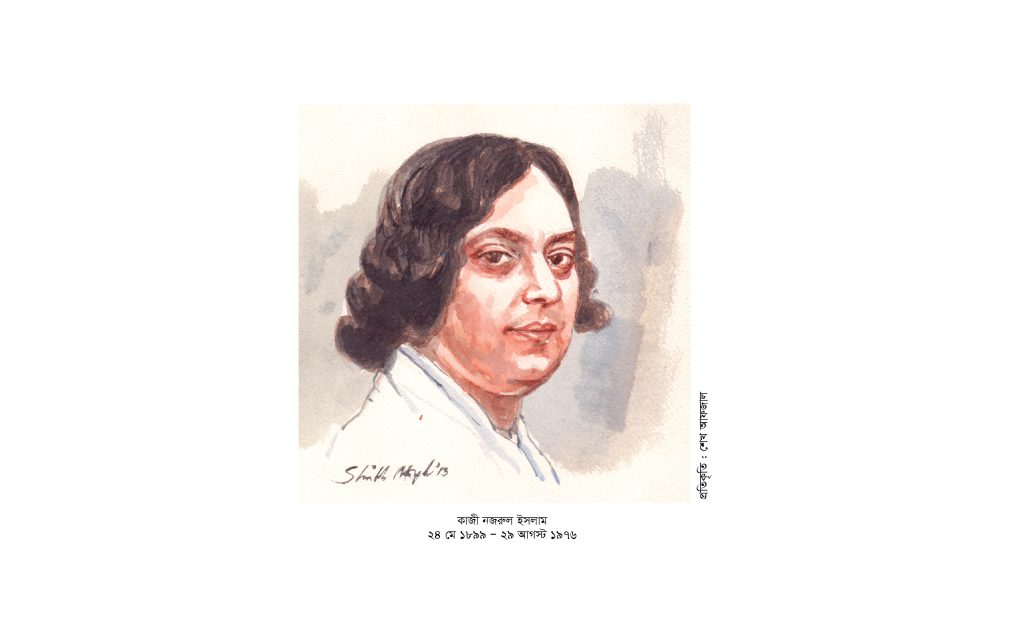

জীবনের শুরুটা মোটেই সহজ ছিল না নজরুলের। জন্ম ২৪ মে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বঙ্গাব্দে। পিতা কাজী ফকির আহমদ, মা জাহেদা খাতুন। তাঁদের চার পুত্রের অকাল মৃত্যুর পর নজরুলের জন্ম হওয়ায় বাবা-মা তাঁর নাম রাখেন দুখু মিয়া। তাঁর পুরো ছেলেবেলা কেটেছে অপরিসীম দারিদ্র্যে।

মাত্র নয় বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে নজরুলের পরিবার আর্থিক কষ্টের মধ্যে পড়ে যায়। নজরুলকে নামতে হয় জীবন সংগ্রামে। এ সময় তিনি কিছুদিন মাজারে খাদেমগিরি ও মসজিদে ইমামতি করেন। পরে বড় ভাই সাহেবজান সংসারের হাল ধরায় নজরুলের লেখাপড়া অব্যাহত থাকে। ১৯০৯ সালে দশ বছর বয়সে গ্রামের মক্তব থেকে নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এক বছর সেই মক্তবে ছাত্র পড়ান। এ সময় তিনি ফারসি ভাষা শেখেন চাচা কাজী বজলে করিমের কাছে। বজলে করিম গান, কবিতা ও গজলের চর্চা করতেন। নজরুল তাতে অনুপ্রাণিত হন এবং নিজেও গান-গজল ও কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর কবি হওয়ার সাধ জাগে।

১৯১০ সালে নজরুল রানিগঞ্জ সিয়ারশোল স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু বোহেমিয়ান মন নিয়ে, গান ভালাবেসে, কবি হওয়ার আকর্ষণে ও অধিক উপার্জনের আশায় মক্তবে পড়ানো ছেড়ে চাচার লেটো গানের দলে যোগ দেন। এ সময় তিনি ‘চাষার সঙ’, ‘ঠাকুরের সঙ’, ‘মেঘনাদবধ’, ‘দাতাকর্ণ’, ‘কবি কালিদাস’, ‘আকবর বাদশা’সহ বেশ কিছু পালাগান রচনা করেন। শৈশবেই তিনি হয়ে ওঠেন কবিয়াল গাইয়ে। এরপর লেটো দল থেকে ওস্তাদ শেখ চকোর গোদার দল এবং শেষে বাসুদেব কবিয়ালের কবিগানের দলে যোগ দেন। এ সময় তিনি রামায়ণ-মহাভারতের পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনি শুনে শুনে রপ্ত করেন। পালা তৈরি, সুর যোজনা আর পরিচালনার মুন্সিয়ানায় গ্রাম্য কবিয়াল হিসেবে নজরুলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামে। পরবর্তী জীবনে কবি, গীতিকার ও সুরকার হিসাবে নজরুল ইসলামের যে সাফল্য তার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল কবিগান আর লেটোর দলে।

লেখাপড়ায় অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন নজরুল। পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য মাসিক বৃত্তি পেতেন। বৃত্তির টাকায় তাঁর পড়াশোনার খরচ চলত। মাঝে মাঝে সেই টাকা থেকে চুরুলিয়ায় ভাই আলী হোসেনকে অর্থ সাহায্য পাঠাতেন। সিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে পড়ার সময় বেজে ওঠে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা। নজরুল ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯১৭ সালে সৈনিক হিসেবে ৪৯ নম্বর পল্টনে যোগ দিয়ে লাহোর ও নৌশেরা হয়ে করাচি চলে যান। সৈনিক হবার আগে নজরুল শিয়ারশোল হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা নির্বাচনী পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং এ পর্যন্তই ছিল তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা।

বাংলা সাহিত্য-গগনে ঝড়ের মতো নজরুলের আবির্ভাব। পরাধীনতার শেকল ভাঙার বজ্রকণ্ঠ শপথে তিনি ছিলেন অবিচল। তাঁর দ্রোহচেতনা আঘাত হেনেছিল ঘুমন্ত জাতির মর্মমূলে। তিনি বাঙালির জীবনে জাগিয়েছিলেন নতুনের স্বপ্ন, তুলেছিলেন নতুন জীবনতরঙ্গ। স্কুল জীবনেই নজরুল জেনেছিলেন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সম্পর্কে। সৈনিক জীবনে তাঁর দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতাবোধ তাঁর সমাজবিপ্লবী-জীবনদর্শনে বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাঁর প্রথম যুগের কবিতা ও গানে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা, গভীর দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতা।

নজরুলের সাহিত্যসাধনার শুরু হয়েছিল স্কুলজীবনে গল্প লেখার মধ্য দিয়ে। সেই সব গল্পের পটভূমি ও পাত্রপাত্রী ছিল তাঁর পরিচিত সমাজ এবং সমাজের নরনারীর প্রেম-বিরহ, সুখ-দুঃখ ও স্বপ্ন। তাঁর প্রথম গদ্যরচনা বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনি (১৯১৯) করাচি সেনানিবাসে লেখা। এটি প্রকাশিত হয় সওগাত পত্রিকায় ১৯১৯ সালে। একই বছর প্রথম কবিতা মুক্তি (১৯১৯) প্রকাশিত হয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়। আর প্রথম প্রবন্ধ তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা (১৯১৯) প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে সওগাত পত্রিকায়। হৈ-হুল্লোড়, গান-বাজনা করে আসর জমিয়ে রাখতেন বলে সেনানিবাসে নজরুল ‘হৈ হৈ কাজী’ নামে পরিচিত ছিলেন। সেই সঙ্গে সৈনিকজীবনে তিনি মুখোমুখি হলেন যুদ্ধ ও বিপ্লবের আর তাঁর লেখাও পেল ভিন্ন মাত্রা।

নজরুলের সৈনিক জীবনের অবসান ঘটে ১৯২০ সালে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেবার পর। সে সময় কলকাতা থেকে বের হতো মোসলেম ভারত পত্রিকা। নজরুল এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক হয়ে ওঠেন।

নজরুলের প্রতিভা ছিল বহুমাত্রিক। তবে তাঁর সাহিত্য জীবনের পরিধি মূলত তেইশ বছর (১৯১৯-১৯৪২)। এই তেইশ বছরে প্রথম দশ বছর প্রধানত কবিতা ও শেষ তেরো বছর মুখ্যত সঙ্গীত রচনা করেছেন। পাশাপাশি উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, ছড়া, প্রবন্ধ লিখেছেন। সম্পাদনা করেছেন একাধিক পত্রিকা।

মানবহিতৈষী নজরুল সম্পৃক্ত ছিলেন সমাজকল্যাণমূলক বহু কাজের সঙ্গে। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ তাঁর রচনায় সবচেয়ে উঁচু স্থান পেয়েছে। তাঁর চিত্রকল্পেও বাস্তব ঘটনার চেতনা বা উপস্থিতি প্রখর। কুলি-মজুর, ধীবর, কৃষক, জেলে, ঝড়-তুফান, সমাধি, শ্মশান, বিদ্রোহ, বিপ্লব, মৃত্যু, ক্ষুধা প্রভৃতি বিষয় তাঁর চিত্রকল্পে ভিড় করেছে। নারীকে, নারীর ব্যক্তিত্বকে তিনি বিশেষভাবে উপস্থাপন করেছেন। নারীর চিত্তে তিনি দেখিয়েছেন বিপুল শক্তির সম্ভার। তাঁর দৃষ্টিতে নারী একই সঙ্গে স্বপ্নময়ী, সংগ্রামী, প্রেয়সী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। নজরুলের উপন্যাস মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০) ও ছোটগল্প রাক্ষুসীর নারী চরিত্রে তারই প্রতিরূপ দেখা যায়।

নজরুল রচিত তিনটি উপন্যাস হলো : বাঁধনহারা (১৯২৭), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০) এবং কুহেলিকা (১৯৩১)। বাঁধনহারা পত্রোপন্যাস; মৃত্যুক্ষুধার পটভূমি দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য এবং তৎকালীন সমাজ বাস্তবতা; কুহেলিকায় প্রতিফলিত হয়েছে নজরুলের রাজনৈতিক মতাদর্শ।

সংখ্যার দিক থেকে নজরুলের উনিশটি গল্পের সন্ধান পাওয়া গেছে। সেগুলো প্রকাশিত হয়েছে যথাক্রমে ব্যথার দান (১৯২২), রিক্তের বেদন (১৯২৫), শিউলি মালা (১৯৩১)―এই তিনটি সংকলনে। নজরুলের নাটকের মধ্যে রয়েছে : ঝিলিমিলি (১৯৩০), আলেয়া (১৯৩১), পুতুলের বিয়ে, কিশোর নাটক (১৯৩৩), মধুমালা (১৯৬০), ঝড়, কিশোর কাব্যনাটক (১৯৬০); অনুবাদ করেছেন দিওয়ানে হাফিজ (১৯৩০), কাব্যে আমপারা (১৯৩৩); মক্তব সাহিত্য (১৯৩৫) নামে রয়েছে মক্তবের পাঠ্য বই; তাঁর প্রবন্ধ ও নিবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: যুগবাণী (১৯২২), রাজবন্দীর জবানবন্দী (১৯২৩), দুর্দিনের যাত্রী (১৯২৬), রুদ্রমঙ্গল (১৯২৭), ধূমকেতু (১৯৬১)।

প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে : অগ্নিবীণা (১৯২২), সাম্যবাদী (১৯২৫), ঝিঙে ফুল (১৯২৬), সিন্ধু হিন্দোল (১৯২৮), চক্রবাক (১৯২৯), নতুন চাঁদ (১৯৪৫), মরুভাস্কর (১৯৫১)।

তাঁর সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যাও প্রচুর। সস্পাদনা করেছেন তিনটি পত্রিকা : নবযুগ (দৈনিক, ১৯২০), ধূমকেতু (সাপ্তাহিক, ১৯২২) ও লাঙল (সাপ্তাহিক, ১৯২৫)।

কবি হিসাবে নজরুল সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠিত। তাঁর কবিতায় আছে বক্তব্যের বলিষ্ঠতা, জীবনের তীব্রতা আর অকপটতা―আর এই ত্রয়ীর উৎস হলো জীবনের গভীরে প্রোথিত বিশ্বাস। নজরুল বেদনার কবি, বিদ্রোহের কবি। আর্ত-বঞ্চিত-উৎপীড়িত মানব মনের ব্যথা তাঁর রচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন প্রগাঢ়ভাবে। তাঁর কাব্যে বেদনার বিশ্বরূপ আছে বলেই তাঁর রচনার মধ্যে বিশ্বসৃষ্টির প্রতি এক অপূর্ব সাম্যের ভাব ফুটে ওঠে। তাঁর রচনায় আমরা উৎপীড়িত আর্ত জীবনের প্রতি এক অভূতপূর্ব সহানুভূতি দেখতে পাই। সর্বজীবে সাম্যভাব তাঁর কাব্যের মূল সুর। মানুষ কবিতায় চণ্ডালের সম্বন্ধে তাঁর অভিব্যক্তি :

ও কে? চণ্ডাল? চমকাও কেন? নহে ও ঘৃণ্য জীব!

ওই হতে পারে হরিশচন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব।

আজ চণ্ডাল, কাল হতে পারে মহাযোগী-সম্রাট,

তুমি কাল তারে অর্ঘ্য দানিবে, করিবে নান্দীপাঠ।

(মানুষ/সাম্যবাদী)

এই কবিতাতেই তিনি লিখেছেন সেই যুগান্তকারী বাণী :

গাহি সাম্যের গান―

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!

সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থের আরেকটি কবিতা কুলি-মজুর। এই কবিতায় দৃশ্যমান হয়ে ওঠে একজন কুলির জীবন :

দেখিনু সেদিন রেলে,

কুলি ব’লে এক বাবু সা’ব তারে ঠেলে দিলে নীচে ফেলে!

চোখ ফেটে এল জল

এমনি ক’রে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?

(কুলি-মজুর/সাম্যবাদী)

মানুষের বেদনায় বেদনার্ত কবির ভেতর তারুণ্যের উদ্যম ছিল প্রবল। জীবনের আনন্দ তিনি সহজভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন। তারুণ্যের উন্মাদনায় কবি জরাগ্রস্ত পুরানো সমাজ সংস্কার ভেঙে ফেলার সংকল্পের কথা বলেছেন তাঁর বিদ্রোহী (১৯২১) কবিতায়। বিদ্রোহী নজরুলের সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। ১৯২১ সালে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কোনও এক দিনের শেষ রাতের দিকে এই কবিতাটি রচনা করেন নজরুল। তিনি তখন সদ্য যুদ্ধফেরত বাইশ বছরের তরুণ। কাবিতাটি ১৯২২ সালের ৬ জানুয়ারি সাপ্তাহিক বিজলী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পরপরই বিদ্রোহী কবিতার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই কবিতা সে-সময় একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। নজরুল-গবেষক জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের মতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব, ভারতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন, তুরস্কে কামাল পাশার আবির্ভাব―এসব পটভূমি নজরুলকে বিদ্রোহীর মতো কবিতা লেখায় প্রভাবিত করেছে।

বিদ্রোহী কবিতা ছাপা হবার পর নজরুল অনেকের আক্রোশের শিকার হন। কবিতাটির ব্যাঙ্গাত্মক প্যারোডিও রচিত হয়। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এর ফলে নজরুল এবং বিদ্রোহী কবিতা আরও বেশি নন্দিত ও পাঠকপ্রিয় হয়ে ওঠে। শিক্ষিত তরুণরা নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়।

নজরুল গান লিখেছেন প্রচুর। এর মধ্যে অধিকাংশই প্রেমের গান। পাশাপাশি রচনা করেছেন ইসলামি সঙ্গীত, শ্যামা সঙ্গীত ও বৈষ্ণব সঙ্গীত। দেশাত্মবোধক গান, রণসঙ্গীত, গণসঙ্গীত, গজল, প্রকৃতি বন্দনা, ব্যাঙ্গাত্মক গান, বৈষ্ণব পদাবলী, কীর্তন, শ্রমিক-কৃষকের গান, ধীবরের গান, ছাদ পেটানোর গান, ঝুমুর, সাঁওতালি, বাউল, মুর্শিদী, নারী জাগরণের গান, শিশু সঙ্গীত, রাগাশ্রয়ী গান―বিষয় বৈচিত্র্যে এমনই অনন্য নজরুলের গানের সম্ভার। কলকাতা বেতারে ‘হারামণি’, ‘গীতি-বিচিত্রা’ ও ‘নবরাগ-মালিকা’ নামে তিনটি অনুষ্ঠানে নজরুল বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর সংমিশ্রণে নতুন সুরের সৃষ্টি করেন। নজরুল কিছু কিছু গানের কথায় আরবি, ফারসি, তুর্কি প্রভৃতি বিদেশি শব্দ যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি সুর যোজনায় লোকসুর ও পাশ্চাত্য সুরের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। এই নিরীক্ষায় গানগুলো হয়েছে অত্যন্ত শ্রুতিমধুর।

নজরুল প্রতিভার অন্যতম আকর্ষণ শিশুসাহিত্য। নজরুল বিদ্রোহী কবিরূপে আবির্ভূত হলেও শিশুমনের চিন্তা-চেতনাকে প্রকাশ করেছেন সরলভাবে। তাঁর শিশুতোষ রচনাগুলোর মধ্যে খুকি ও কাঠবেড়ালি, প্রভাতি, লিচুচোর, খাদুদাদু, ঝিঙে ফুল, সংকল্প, পুতুলের বিয়ে (নাটিকা) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই লেখাগুলো পড়লে মনে হয় তিনি শিশুর ভাষায় কথা বলছেন, শিশুর সঙ্গে তাঁর গভীর আত্মীয়তা।

১৯২৪ সালের ২৪ এপ্রিল নজরুল কুমিল্লার সেনগুপ্ত পরিবারের গিরিবালা দেবীর কন্যা প্রমীলা দেবীকে বিয়ে করেন। এ বছরই প্রকাশিত হয় ভাঙার গান (১৯২৪), পরের বছর প্রকাশিত বিষের বাঁশি (১৯২৫) ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়।

১৯২৬ সালে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও দাঙ্গার বিরুদ্ধে নজরুল তাঁর শক্তিশালী কলমকে হাতিয়ার করেন। এ সময় তিনি লেখেন কাণ্ডারি হুঁশিয়ার… পথের দিশা, হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ প্রভৃতি কবিতা এবং মন্দির ও মসজিদসহ বেশ কিছু প্রবন্ধ। সাম্প্রদায়িকতাকে নজরুল জাতীয় মুক্তির প্রধান অন্তরায় হিসেবে দেখেছেন। তাই তিনি তাঁর রচনায় এবং ব্যক্তিজীবনের কর্মতৎপরতায় এর ঊর্ধ্বে উঠতে চেয়েছেন। হিন্দু-মুসলমান প্রবন্ধে তিনি লেখেন :

নদীর পাশ দিয়ে চলতে চলতে যখন দেখি, একটা লোক জলে ডুবে মরছে মনের চিরন্তন মানুষটি তখন এ প্রশ্ন করবার অবসর দেয় না যে, লোকটা হিন্দু না মুসলমান। একজন মানুষ ডুবছে এইটেই হয়ে ওঠে তার কাছে সবচেয়ে বড়, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীতে। হিন্দু যদি উদ্ধার করে দেখে লোকটা মুসলমান, বা মুসলমান যদি দেখে লোকটা হিন্দু, তার জন্য তো তার আত্মপ্রসাদ এতটুকু ক্ষুন্ন হয় না। তার মন বলে, আমি একজন মানুষকে বাঁচিয়েছি, আমারই মতো একজন মানুষকে।

এভাবেই মানুষের মর্যাদায় আস্থাবান কবি অসাম্প্রদায়িকতা ও সাম্যের জয়গান গেয়েছেন। প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িকতার সেই যুগেও নজরুল অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। ধর্মীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাস থেকে আহরণ করেছেন রূপক, উপমা ও চিত্রকল্প।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে অধিকার অর্জনের লড়াইয়ে নজরুল ছিলেন সদা সক্রিয়। তাই তাঁকে বিভিন্ন সময়ে অবিচারের দণ্ড দেওয়া হয়েছে। হতে হয়েছে কারাবন্দি। বন্দিদশায় জেল কর্মচারীদের দুর্ব্যবহার ও অত্যাচারের মুখে হুগলি জেলে একনাগাড়ে ৩৯ দিন তিনি অনশন করেছিলেন। অনশন ভাঙতে বললেও ভাঙেননি। তখন তাঁর হাতে-পায়ে শেকল লাগিয়ে ছোট্ট একটা সেলে রাখা হয়। এ সময় তিনি রচনা করেন বিদ্রোহের অন্যতম বিখ্যাত গান :

এই শিকল-পরা ছল মোদের

এই শিকল-পরা ছল।

এই শিকল পরেই শিকল তোদের

করবো রে বিকল।

(শিকল-পরা ছল/বিষের বাঁশী)

বন্দি অবস্থায় অনশনের সময় শুধু নয়, ক্ষুধার যন্ত্রণা কী, দীর্ঘদিন অনাহারে থাকলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক কী বৈকল্য হয় তা নজরুল নিজের জীবন দিয়েই উপলব্ধি করেছেন। কেননা জীবনের বেশির ভাগ সময় তাঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। তাঁর উপন্যাস মৃত্যুক্ষুধায় ক্ষুধার ভয়াবহ রূপ ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র মেজো বউ। সে অকাল বিধবা। নিজে অভুক্ত থাকাটাই যখন অসহনীয় কষ্টের তখন সন্তানদের অনাহারের যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখ তাকে আরও ক্ষত বিক্ষত করে। দারোগা-গিন্নীর পাঠানো বেড়ালের খাওয়া উচ্ছিষ্ট বাসি দুধ দিয়ে সে ক্ষীর রাঁধে। নজরুল সেই বর্ণনা দিয়েছেন :

ক্ষীর রান্না হয়ে যায়। ছেলেমেয়েরা যে যেখানে যা পায়―থালা, বাটি, ঘটি, বদনা―তাই নিয়ে উনুন ঘিরে বসে যায় …। অপূর্ব সেই ক্ষীর! অদূরে দারোগা মির্জা সাহেবের বাড়ি। তাঁরই বাড়ির দুধ বেড়ালে খেতে না পেরে যে-টুকু ফেলে গিয়েছিল, তা-ই দারোগা-গিন্নি পাঠিয়ে দিয়েছেন এদের বাড়ি। তাঁর অপার করুণা, তাই সে স্বল্প দুধে জল মিশিয়ে আধ পোয়া দুধকে আধ সের করে ঝি’র হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই না-চাইতেই জল পেয়ে এদের সকলের চোখ দিয়ে যে কৃতজ্ঞতার জল পড়ছে, তা ঐ আধ সের জলের অনেক বেশি।

এ উপন্যাসে দেখা যায়, সন্তানদের কথা ভেবে, ক্ষুধার জ্বালা থেকে বাঁচতে, দারিদ্র্য থেকে মুক্তির আশায় মেজ বউ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে এখানে নজরুল এটাও দেখাতে চেয়েছেন যে, সাধারণ ও নিম্নবিত্ত মনুষদের ধর্মগত বিভেদ ভুলে গিয়ে মিলেমিশে যেতে বেশি সময় লাগে না। একজন বাস্তবোচিত সমাজ নিরীক্ষক ও অসাম্প্রদায়িকতার এ-ও এক দৃষ্টান্ত।

নজরুল অসাম্প্রদায়িকতার মাহাত্ম্য ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন মানুষের মাঝে। নির্বাক হওয়ার কয়েক বছর আগে ১৯৪১ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজতজয়ন্তী উপলক্ষে ‘যদি আর বাঁশি না বাজে’ শিরোনামে এক অভিভাষণে কবি বলেন :

হিন্দু-মুসলমানে দিনরাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণ-স্তূপের মতো জমা হয়ে আছে―এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে, সঙ্গীতে, কর্মজীবনে, অভেদ-সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম― অসুন্দরকে সংহার করতে এসেছিলাম―আপনারা সাক্ষী আর সাক্ষী আমার পরম সুন্দর।

পূর্ণাঙ্গ অভিভাষণটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়।

১৯২৯-১৯৩৯―এই দশ বছর নজরুল সারা দেশ থেকে প্রভূত সংবর্ধনা পান, লাভ করেন অর্থ ও খ্যাতি। কিন্তু তারপরও অর্থকষ্টে পড়েন। মৃত্যুশোক, রোগ ও দারিদ্র্য ছিল তাঁর সারাজীবনের সঙ্গী। ১৯৩০ সালে শিশুপুত্র বুলবুলের মৃত্যু তাঁকে চরম আঘাত করে। ১৯৪০ সালে স্ত্রী প্রমীলা পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। সব চিকিৎসা ব্যর্থ হয়। দেনা, শোক ও পত্নীর দুরারোগ্য ব্যাধি তাঁকে দিশেহারা করে তোলে। শেষ পর্যন্ত নজরুল নিজেই এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। ১৯৪১ সালে পিকস ডিজিজ নামে এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে নজরুলের মস্তিষ্ক বিকল হয়ে যায়। ভিয়েনায় কয়েক মাস চিকিৎসা শেষে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। মস্তিষ্ক বিকল কবি এভাবেই বেঁচে থাকেন পঁয়ত্রিশ বছর। স্ত্রী প্রমিলার মৃত্যুও কবি অনুধাবন করতে পারেননি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আগ্রহে ১৯৭২ সালে নজরুলকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। তাঁকে বাংলাদেশের নগরিকত্ব দেওয়া হয়। ব্যবস্থা করা হয় চিকিৎসার। কিন্তু তিনি আর সুস্থ হয়ে ওঠেননি।

অবশেষে চির অশান্ত বিদ্রোহী কবি ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট, ১২ ভাদ্র ১৩৮৩ বঙ্গাব্দে ঢাকার পিজি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কবিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মসজিদের পাশে সমাহিত করা হয়। একসময় কবি লিখেছিলেন :

মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।

যেনো গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।

লেখক : প্রাবন্ধিক