ভ্রমণ : ঊনকোটি : ভয় নিয়ে ভ্রমণ : ইশতিয়াক আলম

সার্কিট হাউসে লাঞ্চের সময় আলোচনা দীর্ঘ হতে পারেনি সময় স্বল্পতার জন্য। তবে মিস্টার আলি নিজের হাতে আমার নোট বইয়ের পাতায় নাম ঠিকানা লিখে আমন্ত্রণে অনুরোধ জানিয়েছিলেন কৈলাশহরে তার বাসায় আতিথ্য নেওয়ার জন্য। কথার কথা হিসেবে সম্মতি জানিয়েছিলাম। আগরতলা থেকে গুয়াহাটি এবং সেখানে কোনওভাবেই যখন কাজিরাঙ্গা অভয়ারণ্য দর্শনের সুযোগ করতে পারলাম না তখন সূচি পাল্টে নিলাম। গুয়াহাটি থেকে শিলং এসে পোলো গ্রাউন্ড থেকে নাইট কোচে উঠলাম সন্ধ্যায়। সারারাত বাসে কাটিয়ে ভোরে ধর্মনগর, সেখান থেকে ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বাস ধরে কৈলাশহর। আমন্ত্রণ কনফার্ম করবার জন্য শিলং পিসিও থেকে দু-দুবার ফোন করেছি। মিস্টারকে না পেয়ে তার মিসেসকে পরিচয় দিতেই তিনি জানিয়েছেন, আমাদের বাসায় উঠবেন। খুশি হয়েছিলাম এই ভেবে যে মি. আলি আগরতলা থেকে ফিরে আমার কথা তার মিসেসকে জানিয়েছেন। না হলে তিনিও বাসায় ওঠার আমস্ত্রণ জানাতেন না।

রাত-যাত্রার রাজ্যের ক্লান্তি নিয়ে বাসায় উঠতে ইচ্ছে করল না। ছোট মফস্সল শহরের সাধারণ হোটেলে ব্যাগ রেখে ফোন করলাম। আলি সাহেব অফিসে পৌঁছেন নাই। বাসায় ফোন করলাম, তিনি বেরিয়ে গেছেন। মিসেসের সঙ্গে কথা হলো। আগের দিনের আমন্ত্রণের উল্লেখ করলেন না। কথা না-বাড়িয়ে আবার অফিসে ফোন করলাম। তখনও পৌঁছেন নাই। তখন জানলাম মহকুমা থেকে জেলায় উন্নীত হওয়া কৈলাশহরের জেলা সদর কার্যালয় মূল শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে গৌরনগরে।

আতিথেয়তা না হলেও চলে কিন্তু তার সহযোগিতা ছাড়া উনকোটিতে যাব কীভাবে? কারণ এক বছর আগের ভ্রমণযাত্রা থেকে জানি পাহাড় ও অরণ্যের অভ্যন্তরে উনকোটি হচ্ছে ‘ডেন অব এক্সট্রিমিস্ট।’ আর নিজের চোখেই দেখা আগরতলা অসম পুরো সড়কপথটাই হলো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। গুয়াহাটি-ধর্মনগর-আগরতলা সড়কপথটি হলো ত্রিপুরা রাজ্যের লাইফলাইন। তেলিয়ামুড়া, আঠারোমুড়া ও লঙতরাই তিন পাহাড় এবং ঘন বনের মধ্য দিয়ে যাওয়া ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল হাইওয়ের চুয়াল্লিশ নম্বর সড়ক। পাহাড় ও অরণ্য হলো উগ্রপন্থিদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে যাওয়া যানবাহন হলো তাদের লক্ষ্যবস্তু। লুটপাট অপহরণই শুধু নয়, এলোপাথারি গুলিবর্ষণও চলে আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য। ত্রিপুরার রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য সড়ক পথ সচল রাখা। দিনে বা রাতে বাস চলে দলবেঁধে। দলের আগেপিছে থাকে সশস্ত্র আসাম রাইফেলস্ বা সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীর গাড়ি। এই যখন রাজ্যের অবস্থা সেখানে আমি একা কীভাবে অগ্রসর হই?

আর দূরত্ব অতিক্রম করব কী করে? কৈলাশহর থেকে উনকোটির দূরত্ব চৌদ্দ কিলোমিটার। শেষের অংশ পাহাড়ি, নির্জন ও বিপজ্জনক। ভালো পথেও নিয়মিত কোনও পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নেই। সার্কিট হাউসে আমন্ত্রণ জানাবার সময় মিস্টার আলি বলেছিলেন তিনি তার নিজের জিপ গাড়িতে ঘুরিয়ে আনবেন।

শ্রীকৃষ্ণ হোটেল, যেখানে ব্যাগ রেখে গিয়েছিলাম ফোন করতে, ফিরে এসে স্নান প্রাতঃরাশ করে আবার এলাম ফোন করতে। মিস্টার আলি অফিসে এসেছেন। তাকে ফোনে পেয়ে খুশি গলায় আমার স্বভাবসুলভ কৌতুকে বললাম, ‘আপনার কাছে এসেছি। উনকোটি দেখার ব্যবস্থা করুন।’

আমার উচ্ছ্বাস তাকে স্পর্শ করল না। সার্কিট হাউসে যে আলি সাহেব আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তার কোনও চিহ্ন পেলাম না তার কথায়। বাসা তো দূরের কথা অফিসেও যেতে বললেন না। পরামর্শ দিলেন বাসস্ট্যান্ড থেকে স্কুটার ঠিক করে নিতে।

তার নিস্পৃহ ব্যবহারে খুবই অপমানিত বোধ করলাম। উনকোটি দেখার আগ্রহ থাকলেও পথের দুর্গমতার জন্য পরিকল্পনার মধ্যে আনিনি এ পথ। মিস্টার আলি আমন্ত্রণ এবং প্রলোভন না দেখালে কৈলাশহরে আসতামই না। আর রাত জেগে এতদূর এসে পূর্ব ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন পুরাকীর্তি দেখা হবে না ভাবতেই ক্রোধ কষ্ট ও অপমান উত্তেজিত করে তুলল। চাপল জেদ। সব মনে চেপে মিস্টার আলীকে বললাম, আমার আগরতলায় ফিরে যাওয়ার নাইটকোচ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায়। সন্ধ্যায় আমি রুমেই থাকব। কৈলাশহরে এসে আপনার সঙ্গে দেখা না হলে কেমন হয়? অফিস থেকে বাসায় ফেরার পথে আমার হোটেলে আসুন, একসঙ্গে এক কাপ চা খাওয়া যাবে। এই আমন্ত্রণ জানানোর কোনও সাড়া পেলাম না।

আমি যত সামান্য ব্যক্তিই হই না কেন এবারে ত্রিপুরা রাজ্যে আমার আগমন সরকারি অতিথি হিসেবে। তাই আমি ইচ্ছা করলেও যা ইচ্ছা তা করতে পারিনে। সরকারি কর্তৃপক্ষকে অবগত না করে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় কোনওমতেই ঠিক হবে না। তাই আমন্ত্রণকর্তা শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও পর্যটন মন্ত্রীকে জানাবার জন্য ফোন করলাম আগতলায়। তাকেও পেলাম না। কী করা যায়, এই যখন ভাবছি তখন পথ দেখালেন পিসিওর কর্তব্যরত বয়সি ভদ্রলোক। ইতোমধ্যে তিনি আমার পরিচয় ও অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হয়েছেন। বললেন, ‘আপনি এসডিও সাহেবের সঙ্গে দেখা করুন।’

পাঁচ রুপির রিকশা ভাড়ায় ছোট শহরের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় এসডিও সাহেবের অফিসে এলাম। আইসিএস মনীশ কুমার মফস্সলে গেছেন। জানালেন তার হেডক্লার্ক এবি চৌধুরী। তিনি হিন্দু না মুসলমান বুঝতে পারলাম না কিন্তু নিশ্চিত হলাম যে মানুষ হিসেবে তিনি ভালো। উদ্যমীও। নিজে চেয়ার টেনে তার সামনে বসালেন। চায়ের অর্ডার দিলেন। তার সহকারীকে ডেকে আলোচনা করলেন। টেলিফোন করলেন এসডিপিওকে। তার অফিস একই আঙ্গিনার মধ্যে। এবি চৌধুরী একজন সঙ্গী দিয়ে পৌঁছে দিলেন তার অফিসে। ত্রিপুরার ঐতিহ্য বাঁশ ও বেতের কাজের সজ্জায় সজ্জিত ভিন্নধরনের এক সরকারি অফিস। ঘরে আরও লোক রয়েছে। প্রধান চেয়ারে যিনি আসীন তিনি সবে মোছ ওঠা এক তরুণ। অন্তত প্রথম দর্শনে তেমন বয়সিই মনে হয়। পোশাক ও আসন না দেখলে বিশ্বাসই হতো না যে এমন কমবয়সি একজন এমন গুরুত্বপর্ণ পদের দায়িত্বে রয়েছেন। নাম এল ডারলং, ত্রিপুরা পুলিশ সার্ভিসের ক্যাডার অফিসার। শুরুতে নিস্পৃহ দেখালেও পরস্পরে সঙ্গে পরিচয় হতে তা দূর হতে দেরি হলো না। আমি তাকে উৎসাহিত করে তুললাম তিনি কোন সম্প্রদায়ের জানতে চেয়ে। জানালেন, ডারলং।

আমাদের দেশের পার্বত্য জেলাসমূহ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের সেভেন সিসটার্স বলে পরিচিত সাতটি রাজ্যের উপজাতিদের সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান আমার আছে। বিশটির বেশি নৃতাত্ত্বিক জাতি-উপজাতির নাম জানি। কিন্তু এই তালিকায় ডারলং উপজাতির নাম নেই। জানাতে বললেন, ‘ডারলং উপজাতিরা কুকি উপজাতির একটি প্রশাখা।’

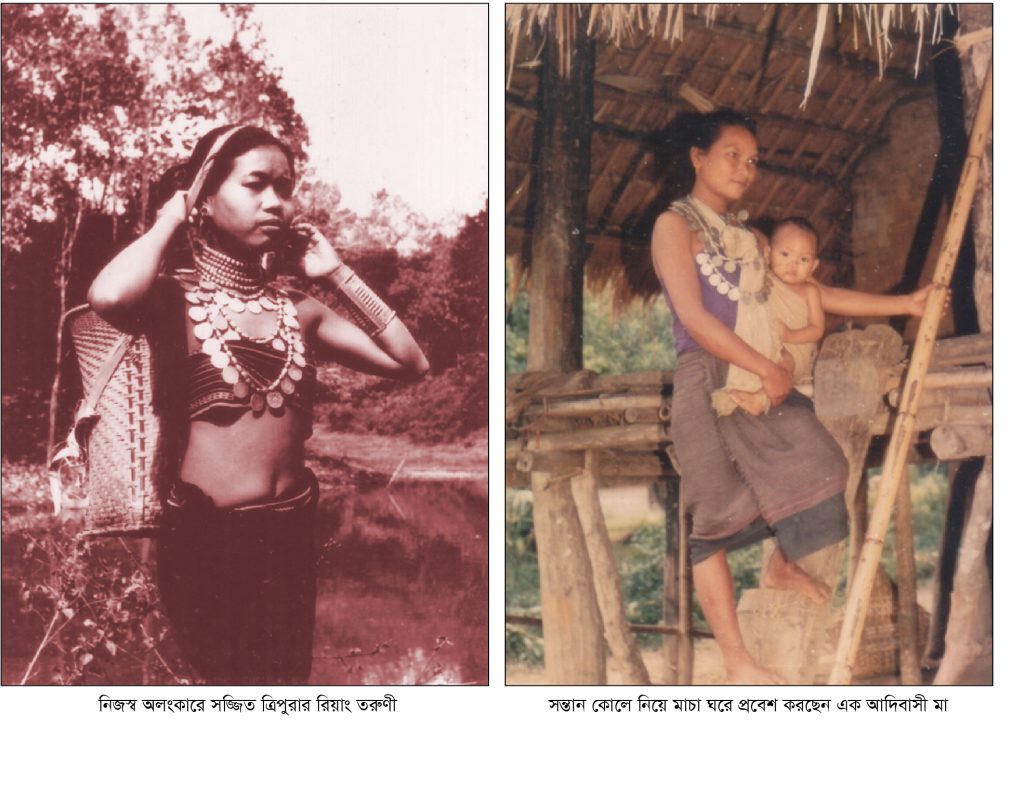

প্রাচীন মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর চীন-ব্রহ্মী শাখার কুকিদের আদি নিবাস মিজো পাহাড়ে (ভারতের মিজোরাম রাজ্যে)। জুম চাষ উপযোগী জমির সন্ধানে তারা এক স্থান হতে অন্য স্থানে বিচরণ করতে করতে কোনও কোনও গোত্র স্থায়ী হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে। রাজ্যের প্রায় সকল মহকুমার কুকিরা বাস করলেও ডারলং সম্প্রদায় বাস করে কৈলাশহর মহকুমার দারবই ও বেতছড়া গ্রামে। এরা সকলেই খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী। পশ্চাদপদ থাকায় মিশনারিদের সংস্পর্শে ও সক্রিয় প্রচেষ্টায় তারা শুধু ধর্মান্তরিতই হয়নি শিক্ষা-দীক্ষায়ও এগিয়েছে। সরকারি চাকরিতেও এসেছে বেশ। একদিনের অবস্থানেও তার প্রমাণ পেয়েছি নিজে। ধর্মান্তরিত হলেও গ্রামের সাধারণ মেয়েদের পোশাক পরিচ্ছদে রয়েছে স্বকীয়তা। মেয়েরা কটি দেশে চাদরের মতো একটি কাপড় জড়ায়। এর নাম ‘পুয়াদুম’। দেহে ঊর্ধ্বভাগে ব্লাউজ পরে, একটি চাদর আড়াআড়িভাবে বুকের সামনে, ঘুরিয়ে কোমরের একপাশে বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়। এই চাদরের নাম ‘জেমফাল’। গলায় পরে মালা ‘রিথেই’, কানে বাঁশের তৈরি বড় রিঙ ‘ফুয়ার বে’। নৃত্যনুষ্ঠানের সময় মাথায় পরে পশুপাখির পালকের তৈরি শিরোপা ‘লুথিম’।

এর মাঝে চা এসেছে। চা-পানের ফাঁকে চলল টেলিফোন অনুসন্ধান। যা খবর পাওয়া গেল তা নিশ্চিত কিছু নয়। তবে খুব হতাশাজনকও নয়। আশা করবার সম্ভাবনা এবং উপকরণ জুটল। মিস্টার ডারলং একটি চিঠি লিখে দিয়ে বিদায় জানালেন উইশ ইউ এ গুডলাক বলে।

বেশ আশাবাদী হয়ে রিকশায় উঠলাম। এবি চৌধুরী যাকে সঙ্গী হিসেবে দিয়েছেন তার নাম পরিমল ঠাকুর। তার মাঝ বয়স, কাচাপাকা শ্মশ্রু ও গৈরিক পোশাক―আমাদের এ যাত্রার জন্য উপযোগী। তার বাড়িও ওদিকে। উনকোটিতে তার যাতায়াত আছে।

স্ট্যান্ডে এসে পরিমল ঠাকুরই বেবিট্যাক্সি ঠিক করল। দরদাম করে দাঁড়াল একশ রুপি। শুধু আসা-যাওয়াই নয় দিনের অবশিষ্ট সময়ের জন্যও।

সীমান্ত সংলগ্ন কৈলাশহরের কাছেই বাংলাদেশের কুলাউরা উপজেলা। শহরটি আয়তনে বড় নয়, বুঝলাম যাত্রা শুরু করেই বেবিট্যাক্সি, যার স্থানীয় নাম স্কুটার সামান্য সময়েই শহরের সীমানা ছাড়িয়ে গাঁয়ের পথ ধরল। রাস্তার দুপাশে সমতল চাষের খেত। টিনের ঘরবাড়ি। তবে রাস্তার পাশে অক্ষত এয়ারপোর্ট দেখে আশ্চর্য হলাম। কারণ বিমান সূচির তালিকায় কৈলাশহরের নাম দেখিনি। জিজ্ঞাসা করতে স্কুটার চালক সক্ষেদে জানাল, উগ্রদের জ্বালায় কে আসবে এ রাজ্যে? যাত্রীর অভাবে ফ্লাইট বন্ধ হয়ে গেছে।

উগ্রপন্থিদের রাজনৈতিক নাম অল ত্রিপুরা টাইগার কোর্স সংক্ষেপে এটিটিএফ। এদের রয়েছে বিভিন্ন উপগ্রুপ। এটিটিএফের প্রধান লক্ষ্য ১৯৪৯ সালের পরে (১৯৪৯ সালে প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্য এগ্রিমেন্ট আর মার্জার চুক্তিবলে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়) বসতি স্থাপনকারী বিদেশি নাগরিকদের রাজ্য থেকে বিতারণ। উল্লেখ্য সাড়ে ছাব্বিশ লক্ষ অধিবাসীর এ রাজ্যে প্রবাসীসংখ্যা আঠারো লক্ষ। এদের প্রায় বৃহদাংশ সেখানে স্থায়ী হয়েছে সাতচল্লিশে দেশভাগের পর। অবশিষ্ট সাড়ে আট লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে রয়েছে ত্রিপুরী, রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, মগ, চাকমা, হালাম, কুকি, গারো, চাইমল, লসাই, উছইসহ উনিশটি উপজাতি।

ফাঁকা রাস্তায় আট কিলোমিটার যেতে সময় লাগল না। পথের পাশে ছোট একটা বাজার পড়ল। চায়ের দোকানের সামনে স্কুটার দাঁড়ি করিয়ে গাইড পরিমল ঠাকুর বলল, ‘স্যার চা খান। আমি পেট্রোল পার্টির খোঁজ করি।’

ছোট বাজার। নাম চিনিরবাজার। আগে এখানে দেশি চিনির কারখানা ছিল। আগে মানে অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে। কলকাতার বাবুরা চালাত। আশেপাশে আড়াইশ হেক্টরে চাষ হতো আখ।

বাজার জমে ওঠেনি। লোকজন এসেছে। গ্রামের সাধারণ মানুষ। মেয়ে মানুষও। পোশাকে দারিদ্র্যের ছাপ থাকলেও তা আড়াল হয়ে চোখে পড়ে বৈচিত্র্য। ত্রিপুরী, রিয়াং, হালাং, ডারলং। মেয়েদের পরনে লুঙ্গির মত করে পরা নিজেদের তাঁতে বোনা নকশা করা কাপড়। প্রায় একই ধরনের কিন্তু উপজাতি ভেদে নাম ভিন্ন। ত্রিপুরীদের পাছড়া, রিয়াংদের কাছে যা হালামদের কাছে তার নাম নিকলি আমদুখ। গায়ে ব্লাউজ। কারও বা কাপড়ের বক্ষবন্ধনী। ত্রিপুরীরা যাকে বলে রিসা, রিয়াংরা রেসা এবং হালামরা কুলটাই। রিয়াং মেয়েদের গা ভর্তি গহনা। রঙিন কাচ, পুঁতি, পাথর ও রুপার অলংকার ‘রাংবতাং। বাজার করতে আসা মেয়েদের পিঠে ঝুড়িÑ গাছের বাকল দিয়ে মাথার সঙ্গে ঝোলানো। ঝুড়িতে আনাজ নয়তো মুরগি।

পর্যটকের ক্যামেরা অবজেক্ট দেখলেই ফ্রেমবন্দি করতে উৎসুখ হয়ে ওঠে। বন্যেরা বনে সুন্দরের মতো নিজ দেশে নিজ বেশে সজীব তরুণী ও রমণীরা! ছবি তোলার ইচ্ছার কথা জানাতে গাইড জানাল হবে। এর ভেতরে পেট্রোল পার্টির একজনকে পাওয়া গেল। সেও ডারলং, নাম লালরুয়াতা ডারলং পুলিশ বাহিনীর সদস্য। কিন্তু ডিউটিতে রয়েছে সিভিল ড্রেসে, সে-ই ব্যবস্থা করল। বহুমুখী সমবায় সমিতির কার্যালয়ের পাশে বাজার করতে আসা রিয়াং রমণী ও হালাম কিশোরীদের দাঁড় করিয়ে ভরদুপুরে ছবি তুললাম । শুধু মেয়েদের ছবি তুললে দৃষ্টিকটু লাগতে পারে ভেবে উপস্থিত সবারই গ্রুপ ছবি তুললাম। যদিও পুরুষদের পোশকে কোনও বৈচিত্র্য নেই, অবজেক্ট হিসেবে আকর্ষণহীন।

ইতোমধ্যে পেট্রোল পার্টির আরও দুই সদস্য এসে পড়ছে। তারা জানাল পরিস্থিতি ভালো। কাছে পিঠে তারা নেই, তারা মানে উগ্রপন্থি। উনকোটি যেতে কোনও অসুবিধা নেই।

ড্রাইভারের দুপাশে দুজন এবং পেছনে লালরুয়াতা ও পরিমল ঠাকুরকে নিয়ে বসলে স্কুটার যাত্রা শুরু করল। সামান্য সমতল পেরিয়ে স্কুটার পাহাড়ে চড়া শুরু করল। পাকদণ্ডি পথ। কাছে ও দূরে বন। ঘন নয়। তবে নির্জন। এ পথের বিপদ সম্পর্কে বেশি বেশিই পড়েছি। কিন্তু দিনের আলোয় এ পথ পাড়ি দিতে গা ছমছম করল না। শঙ্কাও না। ভালো লাগাকে গাঢ় করল রোমাঞ্চ। পাহাড়ের চড়াই উঠতে হচ্ছে বলে স্কুটারের গতি কম। পরিমল ঠাকুর তার চলার পথে গাইডের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করে চলে।

শৈবতীর্থ উনকোটি উত্তর-পূর্ব ভারতের শুধু একটি সুপরিচিত প্রত্নস্থলই নয় সুপ্রাচীন তীর্থকেন্দ্রও। কিংবদন্তি অনুসারে কোটিতীর্থ বারানসিধামের পরই উনকোটির স্থলে। উনকোটি অর্থাৎ এক কোটির এক কম। সংখ্যায় সত্যিই কোটির এক কম মূর্তি নেই তবে তিনটি পাহাড়ের গায়ে এবং জঙ্গলে ছড়িয়ে অসংখ্য পাথর খোদাই মূর্তি। প্রায় হাজার বছর আগে এই পাহাড়ে-জঙ্গলে কারা তৈরি করেছিল এগুলো? অবশ্যই মানুষ। কিন্তু কিংবদন্তি শোনায় অন্য কাহিনি। দেবাদিদেব মহাদেব অন্য দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে চলেছেন কৈলাস থেকে বারানসী। পথে সন্ধ্যা নামে। বিশ্রামের জন্য বিরতি হয় পথচলার। তবে সিদ্ধান্ত হয় সূর্যোদয়ের আগেই আবার যাত্রা শুরু করতে হবে। পথশ্রমের ক্লান্তিতে সবাই গভীর ঘুমে। ভোরে কারও ঘুম ভাঙে না। শুধ জেগে ওঠেন মহাদেব শিব। তিনি খুব অসন্তুষ্ট হয়ে একাই চলে যান। ভোরে কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে থাকা সব দেবতারা পাষাণ হয়ে পড়ে। সেই থেকে স্থানটি পরিচিত হয়ে ওঠে শৈবতীর্থ রূপে।

আরেকটি কাহিনি অনুসারে কোনও এক ধার্মিক শিল্পী ত্রিপুরার নব বারানসী সৃষ্টির অভিলাষে মহাদেবের বর-প্রার্থনা করে। শিল্পী আদেশ পায়, এক কোটি মূর্তি নির্মাণ করতে হবে এক রাত্রির মধ্যে তবেই শিল্পীর ইচ্ছা পূরণ হবে।

এক রাত্রের মধ্যেই অসাধ্য সাধন করে শিল্পী। শর্ত প্রায় পূরণ করে ফেলে। শেষ মূর্তিটি গড়ার আগে শিল্পীর ইচ্ছা জাগে দেব-দেবীর মূর্তির মাঝে নিজেরও একটি মূর্তি গড়ার। ইচ্ছানুাযায়ী শুরুও হয়। কিন্তু দেবতাদের ইচ্ছা নয় মর্ত্যরে মানুষের সঙ্গে এই সহাবস্থান। মূর্তি শেষ হয় না। শেষ হয় রাত। ভোরের আলো ফোটে, এক কম কোটি মূর্তি হয়। তাই কোটিতীর্থ হয় না, হয় উনকোটি।

কিংবদন্তি যাই বলুক ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় অষ্টম-নবম শতক থেকেই স্থানটি পরিচিত ছিল শৈবতীর্থ হিসেবে। উনকোটির প্রস্তর মূর্তির নির্মাণকাল সম্বন্ধে বিভিন্ন জন বিভিন্ন সময় উল্লেখ করলেও বিশেষজ্ঞদের মতে পাহাড় কেটে তৈরি মূর্তিসমূহ দ্বাদশ শতাব্দীর আগে নির্মিত নয়।

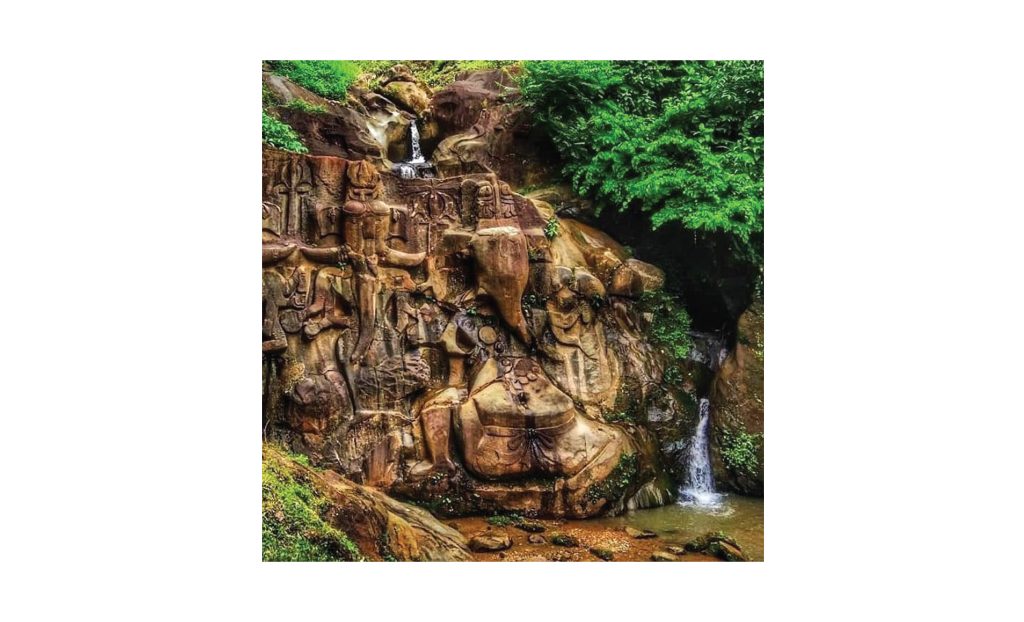

শাল, সেগুন, গর্জন ও নাম না-জানা বৃক্ষের ছায়া ও দুপাশের তরুলতার মাঝ দিয়ে চড়াই ভেঙে আরেক পাহাড়ে উঠি। পথে এক জায়গায় মাত্র কয়েকজন মানুষের দেখা পাই। গ্রামের গরিব মানুষ। মঙ্গলের খড় ও কাঠ কুড়োতে এসেছে। স্কুটার যেখানে এসে থামল সেখানে মাইলফলকে লেখা উনকোটি। সামান্য হাঁটতেই দেখা পাই দর্শনীয় স্থানটির। পাশাপাশি প্রায় দেড়শ ফুট উঁচু দুটি পাহাড়। এই পাহাড়ের বেলেপাথরের গা কেটে ছোট ও বড় বহু মূর্তি। মূল মূর্তিটি দ্বিতীয় পাহাড়ে নিচের দিকে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে নিচে নামার সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশের পাহাড়ের গা খোদাই করে দেবমূর্তি। সিঁড়ি ভেঙে নিচে দ্বিতীয় পাহাড়ের পাদদেশে ত্রিকোণ স্থানে দাঁড়াই। সামনেই উনকোটির মূল মূর্তি ‘উনকোটিশ্বর কালভৈরব’। পাহাড়ের গায়ে বেলে পাথর কেটে তৈরি তিরিশ ফুট উঁচু সুবিশাল শিবমস্তক। মুখটি আয়তাকার। চোখ দুটি যুগ্মরেখায় খোদিত। কপালে তৃতীয় নয়ন। পুষ্প দ্বারা সজ্জিত দুটি বৃহৎ কান। বৃহৎ নাসারন্ধ্র। পাতলা সমান্তরাল ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতের আভাস। গোঁফজোড়া ওপর দিকে পাকানো। আমাদের একজন পরিচিত অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলের মতো। মাথায় জটা মুকুটটি আকারে বিরাট, উচ্চতায় দশফুট। আনুভূমিক ও উল্লম্বরেখারা বিন্যাসছন্দে এবং পুথির সমাহারে জটামুকুটটি জমকালো। মুখমণ্ডলে ক্ষতচিহ্ন থাকলেও জটামুকুটটি ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পেয়ে রয়েছে অবিকৃত। সেই কারণে আকর্ষণীয়ও। কালভৈরবের পাশেই কুণ্ডলশোভিত জটাসংবলিত মাথা। মূলমূর্তির মাথার ওপর নারীমূর্তি গঙ্গা। এছাড়াও রয়েছে গণেশ মূর্তি এবং তিরন্দাজ মূর্তি। উপমহাদেশে অন্যান্য স্থানে অবস্থিত হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি থেকে উনকোটির মূর্তির ধরন আলাদা। নারীমূর্তিগুলোর পা বিভিন্ন দিকে প্রসারিত। গণেশ মূর্তিও পরিচিত গণেশের মতো নয়। উনকোটির গণেশ হয় খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে অথবা যোগপট্টে উৎকুটিকাসনে বসে। প্রত্যেকটি গণেশের তিন থেকে চারটি দাঁত এবং ছয় বা আটটি হাত। হাতের প্রতীক চিহ্নগুলো হলো কম্বোজ, কন্দুক, অক্ষমালা, ডমরু, কুঠার প্রভৃতি। প্রত্যেকের কানে শঙ্খ উৎকীর্ণ।

উনকোটি ভাস্করেরা পর্বতগাত্রের বন্ধুরতাকে ব্যবহার করেছে দক্ষতার সঙ্গে। যেমন কালভৈরবের নাকটি হলো পাহাড়ের একটি উঁচু অংশ। অধিকাংশ মূর্তিই আয়তকার, ত্রিভুজকার অথবা বৃত্তাকার আকৃতির। ধর্মীয় তীর্থক্ষেত্রে দেবদেবীর মূর্তি স্বাভাবিক। কিন্তু উনকোটির ভাস্কর্যে লৌকিক প্রভাবও ছাপ ফেলেছে। অন্তত এক জোড়া মূর্তিতে কোনওই ধর্মীয় প্রভাব নেই। এরা আদিবাসী বলে সহজেই শনাক্ত করা যায়। পুরুষটির হাতে তিরধনুক। ডান পা সামনে বাড়ানো কিন্তু মুখ ঘোরানো সঙ্গিনীর দিকে। ডিম্বাকার মুখ, অনুচ্চ নাক, ক্ষুদ্র অধরোষ্ঠ, পালকগোজা শিরোপা নিশ্চিত করে যে এরা আদিবাসী, দেবতা কোনওক্রমেই নয়।

কষ্ট হলেও খাড়া সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠি। পাহাড়ের ওপরটা সমতলের মতো। চালাঘারের নিচে অনেকগুলো শিলামূর্তি, সামনের পাহাড়ের গায়েও রয়েছে অনেক মূর্তি। গাইডবই পড়ে জেনেছি এখানে রয়েছে শিব, হরগৌরী, সিংবাহিনী দুর্গা, পঞ্চমুখী শিব, বিষ্ণুপদ, বাসুদেব, রাম-লক্ষণ, হনুমান, গনপতি ছাড়াও বিশালাকার মুখমণ্ডলের কালভৈরব। এখানে শিবকে কালভৈরব বলা হয়। জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দেখা কিছু কিছু। জানা গেল পাহাড়ের জঙ্গলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অনেক মূর্তি। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ চালালে আবিষ্কৃত হতে পারে অনেক শিল্পকর্ম। হিংসাত্মক রাজনীতির কারণে সে প্রচেষ্টা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

কালভৈরবের ডানপাশ থেকে নেমে এসেছে ঝরনা। তৈরি হয়েছে কুণ্ডু। এমনি তিনটি কুণ্ডু রয়েছে উনকোটিতে। শিব, সতী ও ব্রহ্মকুণ্ডু। চৈত্রমাসের অশোকাষ্টমিতে উনকোটিতে হয় উৎসব। দূর-দূরান্ত থেকে আসা হাজার হাজার তীর্থযাত্রী ভিড় করে উনকোটিতে। সারা বছর পরিত্যক্ত উনকোটি তখন প্রকৃতই হয়ে উঠে তীর্থস্থান। তীর্থযাত্রীরা কুণ্ডের জলে স্নান করে পুণ্যলাভ করে। মেলা বসে পাহাড়তলিতে। আদিবাসীরা এ সময় পিণ্ডদান করে। মুণ্ডুপূজা হয় পায়রা বলি দিয়ে।

প্রধান পাহাড়ের উপরে উঠে এলে তিনদিকের পুরো এলাকা চোখের সামনে ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মাথার উপরে বাগানের ছায়াবৃক্ষের মতো বনজ বৃক্ষ। পাতার মাঝ দিয়ে দেখা যায় মধ্য ফাল্গুনের স্বচ্ছ নীল আকাশ। শব্দহীন শান্ত নির্জন নিসর্গের ভেতর পাশাপাশি দুটি শ্যামল পাহাড়। সামনে সমউচ্চতায় আরও একটি। পাহাড়ের নিচের অংশে লতাগুল্ম ও জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয় শিলামুখ। যেন শাপগ্রস্ত কোনও হতভাগ্যজন। বর্তমানের নির্জন পরিত্যক্ত পাহাড়ি এলাকায় দূর অতীতে বাস করত ইন্দোমঙ্গেলিয়া উপজাতি কুকিরা। এই মহাদেশের প্রাচীন ও দীর্ঘমেয়াদকালের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজকীয় ক্রমপঞ্জি, ‘রাজমালা’ অনুসারে মহাদেব শিবের সঙ্গে কোনও এক কুকি রমণীর প্রণয় ও সাংসর্গ হয়। এতে পার্বতী ক্রুব্ধ ও কুপিত হয়। এর পরিণামে শিব প্রস্তরীভূত শিবে রূপান্তরিত হয়।

উগ্রবাসীদের জড়িয়ে উনকোটি এলাকার এত অপবাদ শুনেছি তা সত্ত্বেও এখানে এসে মনে কোনও ভয় ভর করে না। বরং পাহাড় চূড়ায় অবারিত অমল হাওয়, স্নিগ্ধ ছায়া ও নির্জন নিসর্গের মধ্যে দাঁড়িয়ে পর্বতগাত্রে খোদিত বিশালাকার সব শিলামূর্তি দেখে বিষণ্নতায় আচ্ছন্ন হয় মন। মানিক্য বংশের ত্রিপুরার মহারাজারা নেই, বেঁচে নেই অজানা প্রস্তর শিল্পীরাও। তাদের কীর্তি রয়েছে সহস্র বছর সময়কালের ধকল এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও অথচ মানুষ জ্ঞানে বুদ্ধিতে এবং প্রযুক্তি কৌশলে উন্নত হয়েও প্রকৃত সভ্য হয়ে উঠতে পারেনি। আপন পূর্বসূরীদের কৃতকর্মকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়নি।

একই স্কুটারে ফিরে আসার পথে আবার থামতে হলো চিনির বাজারে। আবার সেই চায়ের দোকানে চা ও গরম সিঙাড়া। এবারেও চায়ের দাম যেমন দিতে পারলাম না তেমনি পীড়াপীড়ি করেও সমর্থ হলাম না গাইড পরিমল ঠাকুরকে তার শ্রম ও সময়ের সম্মানী দিতে। একজনের আমন্ত্রণে যে জনপদে এসে তার আতিথ্যের বদলে পেলাম নিস্পৃহতা, সেই জনপদেই যাদের সঙ্গে আর কখনও দেখা হবেÑ সেই ত্রিপুরী হালাম ও রিয়াং রমণী এবং পুরুষদের সাহচর্য ও আন্তরিকতা। বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেঁষা কৈলাশহরে ফেরার সময় এই প্রতীতি দৃঢ় হলে যে সাহস করে পা বাড়ালে যেমন পাওয়া যায় পথ তেমনি হাত বাড়ালে পাওয়া যায় বন্ধুও―পথ যত বন্ধুরই হোক না কেন। উনকোটি ভ্রমণে এ এক বড় প্রাপ্তি। যার আমন্ত্রণে কৈলাশহর আসা সেই মি. আলি, ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্ষমা করে দিলাম ফেরত যাত্রায় স্কুটারে গা এলিয়ে।

লেখক : ভ্রমণসাহিত্যিক